<><> 丂SUMIO'S HOME PAGE 丂<><>

妝丂丂 丂彂丂丂 丂挔丂俋

夋憸偲暥復偺埵抲娭學偺棟夝偺堊偵丂乽嶃恄计倍诏嫁曕偙偆夛乿偺幨恀傪椺偵偟偰丅丂

丂

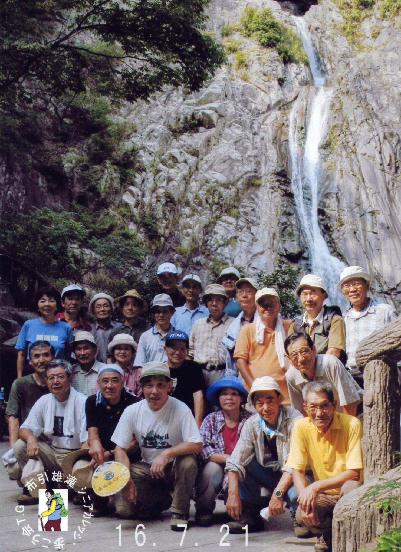

暯惉侾俇擭 俇寧搙丂俫俽俠曕偙偆夛丂戞俁夞俿丒俲丒俧椺夛丂榋峛慡嶳廲憱丂乮偦偺侾乯

丂

丂

丂僐乕僗丂恵杹塝岞墍仺婙怳嶳仺揝夳嶳仺崅憅戜抍抧仺捥旜嶳仺墶旜嶳仺搶嶳仺柇朄帥墂

丂恵杹傾儖僾僗偲徧偝傟傞娾椗偑懕偔堦懷傪妸傜偸傛偆偵懌嫋傪妋偐傔偮偮丄妿偮廃埻偺宨怓傕尒摝偝偢峴偔僗儕儖傪枴傢偭偨丅

丂枖偙傟偧媟椡偺抌楤朄偵僺僢僞儕偲巚傢偣傞挿偄挿偄愇抜搊傝偵壒傪忋偘偨傝偟偨丅

丂晇乆偺嶳捀偐傜壞偺梲岝偵徠傜偟弌偝傟偨恄屗偺奨暲傒傪尒壓傠偟丄峏偵偼墦偔偵偐偡傓柧愇奀嫭戝嫶偺挱傔傪妝偟傓側偳丄曄壔偺偁傞嶳曕偒傪姮擻偟偨丅 丂

丂嵟傕崅偄強偱俁侽侽倣掱搙偺彫怳傝偺嶳偑楢側傞峴掱偩偭偨偑丄傾僢僾僟僂儞偑懡偔丄寢峔娋傪偐偔丅偦偺偣偄偐嶳摴偺栘堿傪帪偨傑敳偗傞椓晽偼偙偺忋側偔婥帩傛偔丄偦偺憉夣偝偑報徾偵巆偭偨丅

丂乮傑偢夋憸偵丂align="left乭傪巜掕偡傞偲丄暥帤偼塃傊夢傝崬傓丅師偵丂乭晇乆偺嶳捀偐傜丒丒丒乭丂偺暥愡偐傜偙傟傪夝彍偡傞偲丄暥偼捠忢偺忬懺偱弌偰偔傞丅夝彍偼丂br clear="all"丂偱峴偆丅) 丂

暯惉侾俇擭 俈寧搙 俫俽俠曕偙偆夛 戞係夞俿丒俲丒俧椺夛 榋峛慡嶳廲憱乮偦偺俀乯

丂僐乕僗丂恄揝媏悈嶳墂仺媏悈嶳乮459m乯仺揤墹捿嫶仺撶奧嶳乮486m乯仺戝棿帥仺巗偑尨仺晍堷戨仺怴恄屗墂 丂

丂嶲壛24柤偑榋峛廲憱僐乕僗偺偦偺俀丄傾僢僾僟僂儞偺寖偟偄擄娭偺媏悈嶳偲撶奧嶳偵僠儍儗儞僕偟偨丅

丂偦偟偰慡堳柍帠偵偙傟傪摜攋偟丄堦悺偟偨払惉姶偲憉夣姶傪枴崌偆丅

丂恄揝媏悈嶳墂偼嶳偺拞偺柍恖墂丅忔偭偰偒偨揹幵偺塣揮庤偵愗晞傪搉偡偲偦偙偐傜僗僞乕僩偡傞丅杦偳捈偖偵嶳摴偵側傝丄媏悈嶳傑偱媫嶁傪1帪娫庛搊傞丅捀忋偐傜寶愝拞偺恄屗嬻峘傪挱傔側偑傜堦懅擖傟偰偐傜堦偨傫壓傞丅

丂嵞傃帡偨傛偆側偒偮偄嶁傪歜偓偮偮搊傝偒傞偲撶奧嶳丅

丂昗崅500m懌傜偢偲偼偄偊丄恀壞偺懢梲偺壓偱偺擇偮偺僺乕僋偺僩僢儗僉儞僌偼棳愇偵墳偊偨丅

丂寁夋偺帠慜楢棈偱丄儕乕僟乕偐傜悈暘偼帺暘偺懱廳偺30暘偺侾傪栚埨偵梡堄偡傞傛偆偵偲偺拲堄偑偁偭偨偑丄慡偔偦偺捠傝傪幚姶偟偨偙偲偩偭偨丅

丂塃偺幨恀偼丄杦偳壓嶳偟偰巗偑尨傪夁偓慡堳儂僢偲偟偨帪偱丄晍堷偺戨傪攚宨偵婰擮嶣塭丅

丂乮忋偲摨條丂夋憸偵 align="right"丂傪巜掕偟丄暥帤傪嵍偵夢傝崬傑偣偨丅丄嵟廔峴偺慜偵 br clear="all" 傪擖傟偰丄偦偺夢傝崬傒傪夝彍偝偣偰偄傞丅彯丂夋憸偺梋敀傪廲丂hspace="20"丂忋壓丂vspace="10"偲偟偨丅乯

暯惉侾俇擭 俉寧搙丂俫俽俠曕偙偆夛丂崌摨椺夛 嬥崉嶳楌巎扵朘僴僀僋

丂 丂僐乕僗丂壨撪挿栰墂仺乮僶僗乯嬥崉搊嶳岥仺偺傠偟戜愓仺崙尒忛愓丒捀忋乮1125m乯仺妺栘恄幮

丂丂丂丂丂仺暁尒摶仺郯踢唱矐O仺乮僶僗乯壨撪挿栰墂丂

墲愄偐傜恊偟傑傟偨楌巎偲怣嬄偺嶳

墲愄偐傜恊偟傑傟偨楌巎偲怣嬄偺嶳丂搊嶳岥偐傜擖傞偲娙堈曑憰偺嶳摴偑彮偟偁傝丄屻偼捈偖偵奒抜忬偵側偭偰偙傟偑杦偳嵟屻枠懕偄偰偄傞丅傗傗峀偄嶳摴偺暆堦攖偵搉偟偨悪偺娵懢偺椉抂傪丄嵶栚偺娵朹偱巟偊偰偁傞丅堦栚偱挌擩側憿嶌偲暘偐傞奒抜偱搊傝傗偡偄傕偺偺丄捀忋偵拝偔崰偵偼憡摉憪夌傟偰偟傑偭偨丅

丂捀忋偐傜偼娽壓偵壨撪丄潗捗側偳偑堦朷弌棃丄偐偭偰偙偙偵抸憿偝傟偨忛偑崙尒忛偲柤晅偗傜傟偨栿偑椙偔暘偐偭偨丅

丂栠傝偼揮朄椫帥丄妺栘恄幮傪宱偰傾僗僼傽儖僩傗僐儞僋儕乕僩曑憰偺偐側傝偺媫嶁傪壓傝丄栺1帪娫彮乆偱郯踢唱矇w慜偺僶僗掆偵弌偨丅屵慜偺搊傝偲偼堘偭偰奒抜偼慡偔側偄傕偺偺丄娙堈曑憰偺摴偼掙偑屌偄忋偵偐側傝偺孹幬偑偁傝丄旼偵墳偊丄懢傕傕偵傕挘傝傪姶偠偨丅

丂嬥崉嶳偼棳愇偵屆檵丄恄幮丄戂傓偟偨戝栘側偳楌巎傪姶偠偝偣傞暤埻婥偵堨傟偰偄偨丅

丂乮align="middle"偲偟偨丅"top" ,"bottom"丂偺巜掕傕壜擻丅偙偺応崌夋憸偑1暥帤偲偟偰埖傢傟傞偺偱丄忋偺椺偺傛偆偵暥復偼堦峴暘偟偐夢傝崬傔側偄丅擇峴栚偐傜偼夋憸偺壓偵弌偰偔傞丅彯丂夋憸偵榞傪偮偗偨丅暆偺巜掕偼壜擻偩偑丄怓偼崟偟偐弌側偄丅忋偺椺偼丂border="2"丅乯

丂

丂暯惉侾俆擭侾侽寧丂戞13夞椺夛丂堦屔僟儉廃梀僂僅乕僋

丂弶廐偺梲幩偟傪堦攖偵庴偗側偑傜丄栺擇枩曕偺僂僅乕僉儞僌傪妝偟傫偩丅丂僐乕僗偼丂偲偒傢戜墂仺崅戙帥暘婒仺導棫堦屔岞墍仺堦屔僟儉乮抦柧屛乯仺擔惗拞墰墂丂偱斾妑揑抁偐偐偭偨偑丄惵嬻偺傕偲峀戝側悈偲椢偺桙偟偺嬻娫傪峴偔丂偲偄偆僉儍僢僠僼儗乕僘偺捠傝丄嶲壛28柤偑榓婥錦乆偺偆偪偵丄備偭偨傝偲偟偨堦帪傪夁偛偟怱恎傪桙偟丄偦偟偰曕偔妝偟偝傪廫暘偵枴傢偭偨堦擔偩偭偨丅

丂彯丂尰嵼偺嵼愋夛堳悢偼34柤偵側偭偨丅夛傪廳偹傞搙偵憹偊偰偍傝丄悽榖學偺堦恖偲偟偰戝曄婐偟偔巚偆堦曽丄偙傟埲忋憹偊傞偲夛偺塣塩傪丄崱傑偱偺傛偆偵僗儉乕僗偵傗傟傞偐丅

丂拫怘屻 帪娫偵梋桾偑偁偭偨偺偱丄悢恖偱抦柧嶳乮349m乯偵搊偭偨丅岞墍偺擖傝岥嬤偔偺梀曕摴偐傜奒抜偑偮偄偰偍傝丄慡晹偱500抜埵偁偭偨丅

丂廔傢傝偺曽偱偼丄偝偡偑偵懅偑抏傒丄媥傒媥傒偩偭偨偑丄懌偑偑偔偑偔偟偰棃偨丅捀忋偼堦悺偟偨峀応偑偁傞偑丄挱朷傕偒偐偢戝偟偨偙偲偼側偄丅

丂乮偙偺夋憸偼廃埻偵梋敀傪偲傞偑丄丂align="left" 偱梋敀偺巒傑傝傪嵍懁抂偵巜掕丂暆傪丂hspace="50" vspace="20"丂偲偟偨丅偙偺応崌丂align="left"丂偵傛偭偰帺偢偲塃懁偺巜掕奜梋敀偵暥帤偑夢傝崬傓丅乯丂

暯惉侾俆擭侾侾寧丂戞侾係夞椺夛丂戝暥帤嶳丂峠梩僴僀僋丂JR嶳壢墂偐傜鄋煭側壠偑丄尙傪暲傋傞捠傝傪敳偗傞偲丄旟嵐栧摪偵拝偔丅愇抜傪忋偑傝丄杮摪偺慜偱庤傪崌傢偣丄傕偲偺摴偵栠傞丅偦偙偐傜偩傫偩傫嶳摴偲側傝丄栘棫偑怺偔曄偭偰偄偭偨丅崱擭偼壗帪傕傛傝抔偐偄偣偄偐丄峠梩偼傑偩傑偩偺條巕丅偦傟偐傜屻嶳奒椝傪塃偵偲傝丄峏偵搊偭偰偄偔丅偦偟偰侾帪娫掱偱戝暥帤嶳乮466倣乯偺捀忋偵拝偄偨丅彮偟奐偗偰偼偄傞傕偺偺丄尒捠偟偼棙偐偢尒傞傋偒傕偺傕側偔丄曄揘傕側偄捀揰偩偭偨丅憗乆偵偦偙傪敪偪丄 | |||

| 彮偟壓傝幬柺偺椦偵擖傝丄15暘傕曕偄偨傠偆偐丄撍慠栚偺慜偑柧傞偔側偭偨丅椦偑愗傟偨偺偩偭偨丅 丂偦傟偐傜忋傪尒傞偲惵嬻偑峀偑偭偰偄偰丄崱搙偼壓傪尒偰嬃偄偨丅屆搒嫗搒偺巗奨偑丄暥帤捠傝堦柺偵峀偑偭偰偄傞偱偼側偄偐両偙傟偵偼堦弖懅傪堸傫偩丅慺惏傜偟偄宨娤偩両 丂曈傝傪傛偔娤嶡偡傞偲乽戝乿偺暥帤偺捀揰偺壩彴偵棫偭偰偄傞偙偲偑暘偭偨丅峫偊傟偽摉偨傝慜偱丄枅擭偍杶偺8寧偺憲傝壩偺嵺偵偼丄奨慡懱偐傜丄偙偙傪奆偱尒忋 偘偰偄傞偲偙傠偲偄偆栿丅偦傟偵偟偰傕偙偺宨怓乮幨恀偺攚宨偺捠傝乯偵偼姶摦偟偨丅崱夞偺嶲壛幰偼30柤丄杦偳偺恖偑弶傔偰傜偟偔丄偦偺弖娫堦摨偐傜娊惡偑暒偄偨丅 | 丂偦偟偰偙偺宨娤傪偍嵷偵拫怘偲偡傞丅 丂偦偺屻偼偙偙偐傜壓傝丄嬧妕偺嬤偔傪捠偭偰丄揘妛偺摴傪媣偟怳傝偵偦偧傠曕偄偨屻丄僶僗偱巐忦偵弌偰丄婣偭偰偒偨丅 | |

乮偙偺昞帵曽朄偼丄尒偰暘傞傛偆偵昞傪嶌傝丄偦偺榞偺拞偵丄夋憸偲暥復傪浧傔崬傫偩傕偺偱偁傞丅榞偺慄傪徚偟偰偟傑偆偲丄昞傪梡偄偨庤朄偲偄偆偙偲偑暘傜偢丄晛捠偺偙傟傑偱偺傗傝曽偲曄傜側偔尒偊傞丅

丂夋憸偑懡偄帪偼偙偺曽朄偑曋棙偩偑丄堦枃偱偼彮偟庤娫偑妡偐傝夁偓傞偐傕偟傟側偄丅乯

暯惉侾俇擭 俆寧搙丂戞19夞俫俽俠曕偙偆夛丂戞俀夞俿丒俲丒俧椺夛丂拞嶳楢嶳廲憱

丂

丂

丂Frame丂偺媄朄傪巊偭偰夋憸偺夋柺乮僼傽僀儖丒暸乯偲暥帤偺偦傟傪慻崌偣偨椺丅忋偺丂昞偺宍丂傪僋儕僢僋偡傞偲弶傔偵榞慄偺偮偄偨尦偺夋柺偑偱傞丅師偺僋儕僢僋偱榞傪徚偟偨夋憸偵側傞丅

丂Frame偼丄椺偊偽忋昞偺條幃偺傛偆偵夋柺傪暘妱偟丄奺晹暘偵偦傟偧傟堎側傞夋柺乮僼傽僀儖丒暸乯傪弌偡媄朄丅偙傟偺暋嶨側慻崌偣偱丄HP偺僩僢僾暸傪嶌偭偰偄傞椺偑懡偄丅

暯惉侾俇擭 俋寧搙丂俫俽俠曕偙偆夛丂戞俇夞俿丒俲丒俧椺夛丂敀敮妜傊

丂 僐乕僗丂JR屆巗墂仺廧嶳廤棊仺搊嶳岥仺敀敮妜乮721m乯仺徏旜嶳搊傝岥仺徏旜嶳(687m乯仺

丂丂丂丂搊嶳岥仺廧嶳廤棊仺JR屆巗墂 丂

丂俀侾柤偺嶲壛幰偱幝嶳偺扥攇晉巑偲暿徧偝傟傞敀敮妜乮721m乯偲椬偺徏旜嶳乮687m乯傪僩儗僢僉儞僌丅 丂

丂戜晽堦夁偺憉傗偐側揤婥偲偼偄偐偢忲偟弸偄拞丄搊傝壓傝偲傕偐側傝偺媫嶁傪栺俆帪娫偐偗偰曕偄偨丅捀忋偱偺360搙偺挱朷傪妝偟傒丄堦偨傫娋傪堷偐偣偨傕偺偺丄徏旜嶳偐傜偺壓傝偺挿偄媫岡攝偱傑偨暠愴丅

丂憤偠偰曕偒墳偊廫暘偺扥攇偺柧曯僩儗僢僉儞僌傪姮擻偟偰慡堳柍帠壓嶳丅

嶲丂峫丒僀儊乕僕儅僢僾偺椺

丂乮堦偮偺夋憸偐傜丄暋悢偺巜掕愭偵儕儞僋傪挘傞乮僕儍儞僾偡傞乯曽朄乯

丂忋偺幨恀偺嵍忋敿暘偺偳偙偐偱丂僋儕僢僋偡傞偲丂妝彂挔丂偺昞巻傊丄塃忋敿暘偼 丂摨丂侾侾丂揤戨傊丄壓嵍敿暘偼丂摨丂侾係丂僑儖僼傊丄壓塃敿暘偼丂摨丂侾俆丂攱傊丄儕儞僋乮僕儍儞僾乯偡傞丅丂偙偺応崌偺斖埻偺愝掕曽朄偼丄宍忬傪巜掕乮丂嶰丒巐妏宍丄懡妏宍丄墌偺偄偢傟偱傕壜乯偟丄嵗昗傪僺僋僙儖偱擖椡偡傞丅墌偼丄拞怱偺偦傟偲敿宎丅乮巐妏偼懳妏偺捀揰俀偮丄懡妏偼妏偺悢偩偗偺嵗昗傪擖傟傞丅乯 丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂埲丂丂忋

乽嶃恄僔僯傾僇儗僢僕乿(棯徧丂HSC)丂丂惓幃偵偼摢偵丂暫屔導丂偑晅偔丅導偑拲椡偟偰偄傞崅楊幰惗奤嫵堢帠嬈偺拞偺婡娭偺堦偮丅暫屔導曮捤巗偱1997擭憂棫丅4擭惂偺僇儗僢僕偱丄墍寍妛壢丄寬峃暉巸妛壢丄崙嵺岎棳妛壢丂偑偁傝丄嵼愋幰偼尰嵼栺620柤丅帺暘偼墍寍妛壢偵'02擭偵擖妛丄俁擭惗偵嵼妛拞丅HSC曕偙偆夛偼丄摨僇儗僢僕偵悢偁傞晹妶偺拞偺堦偮丅

丂彯丂夋憸偺庢埖偄曽偲偼柍娭學偵忋婰曕偙偆夛偺忬嫷傪奐嵜寧搙枅偵娙扨偵婰榐偟偨傕偺偑丄儂乕儉儁乕僕丂丂[ SUMIO'S HOME PAGE嘨丂乽HSC丂曕偙偆夛丂偲丂巹丂乿丂] 丂偱偁傞丅URL偼丂http://www.geocities.jp/pine3877/丂偱丄婛偵Up丂Lord丂偟偰偁傞丅夛堳岦偗偺堊丄惓幃偵偼僷僗儚乕僪偑昁梫偩偑丄庒偟偛嫽枴偑偁傟偽偙偙偱丂