<><> SUMIO'S HOME PAGE <><>

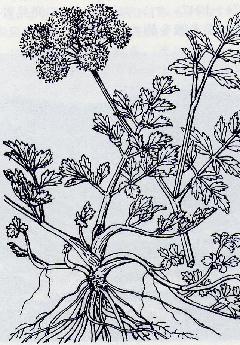

せり 芹

せり 芹

葉を食用にするセリ科の多年草。 日本では全国いたるところの水辺に見られ、また北は中国東北地方から東南アジアー帯、さらにオーストラリア北部まで広く分布している。春から夏に長い匍匐枝をのばし、栄養繁殖して水湿地に大きな群落をつくる。夏には地上茎を立て、白花をつける。秋から春には根生薬を出す。葉は長い柄があり、多くは2回羽状複葉に切れ込む。春の七草の一つで≪古事記≫に(せり)の名がみられ、≪万葉集≫には(せり摘み〉の歌があり、古くから利用されていた。品種の分化はほとんどみられない。今日利用しているものは野生系統から選抜したものである。定植は9〜10月に行い′12−3月に30〜40cmになったものを根ごと抜きとって収穫する。冬季は水を深くして防寒と軟白を行い、できれば水を常に流しておくことが望ましい。日本特産野菜の一つで、その香気が好まれる。また中国でも栽培されている。若葉は椀だね、浸し物、みそ汁、酢みそあえなどに用いる。

日本では全国いたるところの水辺に見られ、また北は中国東北地方から東南アジアー帯、さらにオーストラリア北部まで広く分布している。春から夏に長い匍匐枝をのばし、栄養繁殖して水湿地に大きな群落をつくる。夏には地上茎を立て、白花をつける。秋から春には根生薬を出す。葉は長い柄があり、多くは2回羽状複葉に切れ込む。春の七草の一つで≪古事記≫に(せり)の名がみられ、≪万葉集≫には(せり摘み〉の歌があり、古くから利用されていた。品種の分化はほとんどみられない。今日利用しているものは野生系統から選抜したものである。定植は9〜10月に行い′12−3月に30〜40cmになったものを根ごと抜きとって収穫する。冬季は水を深くして防寒と軟白を行い、できれば水を常に流しておくことが望ましい。日本特産野菜の一つで、その香気が好まれる。また中国でも栽培されている。若葉は椀だね、浸し物、みそ汁、酢みそあえなどに用いる。

(カットを除き 世界大百科事典(平凡社) より)

<><> SUMIO'S HOME PAGE <><>

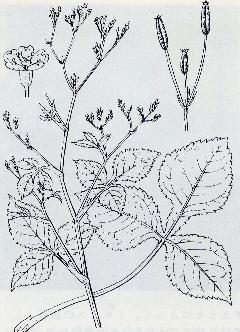

ミツバ 三つ葉

ミツバ 三つ葉

葉を食用とするセリ科の多年草。南サハリンから日本全域、 朝鮮半島、中国、台湾に分布し、ごく近縁の種が北アメリカに分布している。両者は同一種とされることもある。葉は根生し、3小葉からなり、夏30〜5Ocmの茎を立てて複散形花序に小さな白花をつける。実は2分果からなり長楕円形、山間のやや湿った所に多い。全草に強い香気があり、日本では古くから野生のミツバを野菜として利用しているが、栽培は江戸時代に始まった。品種は関東系と関西系に分化しているにすぎない。軟化栽培には、根株を養成して溝や穴ぐらで軟化し葉柄を切って出荷する切りミツバや、萌芽した根株に土寄せして軟化し、根をつけたまま出荷する根ミツバがある。普通の青ミツバ(糸ミツバ)には、秋まきビニル栽培、トンネル利用の冬まき栽培、路地春まき栽培、寒冷紗利用の夏まさ栽培などの作型があり、周年出荷される。さらに1970年ごろから始められた水耕プラント利用による栽培は、年間5〜6作を行って周年出荷している。日本で育成された特産野菜の一つで、特有の香気を利用して、椀だね、おひたし、卵とじ、てんぶらにして食べる。ミツバは中国でも利用されているが′日本のような丁寧な栽培はされていない。またインドネシアにも導入されたが広まっていない。 (カットを除き 世界大百科事典(平凡社) より)

朝鮮半島、中国、台湾に分布し、ごく近縁の種が北アメリカに分布している。両者は同一種とされることもある。葉は根生し、3小葉からなり、夏30〜5Ocmの茎を立てて複散形花序に小さな白花をつける。実は2分果からなり長楕円形、山間のやや湿った所に多い。全草に強い香気があり、日本では古くから野生のミツバを野菜として利用しているが、栽培は江戸時代に始まった。品種は関東系と関西系に分化しているにすぎない。軟化栽培には、根株を養成して溝や穴ぐらで軟化し葉柄を切って出荷する切りミツバや、萌芽した根株に土寄せして軟化し、根をつけたまま出荷する根ミツバがある。普通の青ミツバ(糸ミツバ)には、秋まきビニル栽培、トンネル利用の冬まき栽培、路地春まき栽培、寒冷紗利用の夏まさ栽培などの作型があり、周年出荷される。さらに1970年ごろから始められた水耕プラント利用による栽培は、年間5〜6作を行って周年出荷している。日本で育成された特産野菜の一つで、特有の香気を利用して、椀だね、おひたし、卵とじ、てんぶらにして食べる。ミツバは中国でも利用されているが′日本のような丁寧な栽培はされていない。またインドネシアにも導入されたが広まっていない。 (カットを除き 世界大百科事典(平凡社) より)