『硫黄島からの手紙』を観て

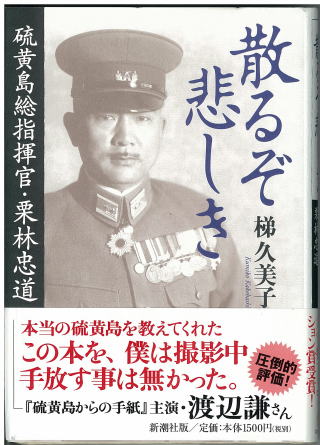

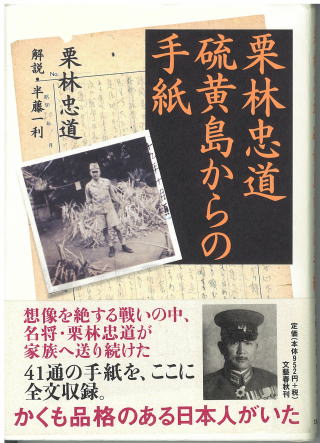

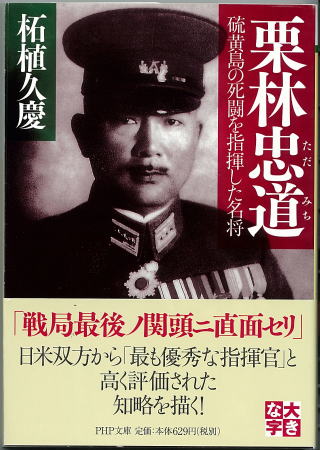

年末から上映の始まった『硫黄島からの手紙』はぜひ観たいと思った。パプアニューギニアで戦争の悲惨なことをいやというほど実感したことは、このHPで30回にわたって述べたが、この映画はその延長線上にあると思えた。座席の予約を家内に頼み、いい席を確保してもらい、2人で勇んで出かけた。与次郎が浜のフレスタの映画館は、上映室の多さ(10室)、音響の良さ、座り心地のよさ、ホップコーンとコーヒーをトレイごと持ち込めることなど、久しぶりに映画舘を訪れた人間にとってただただ驚くことばかりであった。この映画に関連して読んだ本は以下の6つであった。

映画鑑賞と読書の両方を行った意味は大きかった。パプアニューギニア旅行でも、その戦場でその本を読んだことが大きかったのと同じで、映画だけからは読み取れないものを本から学べた。上記の幾つかの本は、やや表面的なものもあったが、それでも、意味があった。

『硫黄島からの手紙』(Letters from Iwo Jima)は、『父親たちの星条旗』に続く、硫黄島の戦いを日米双方の視点から描いた「硫黄島プロジェクト」の日本側視点の作品である。監督やスタッフは『父親たちの星条旗』と同じくクリント・イーストウッドらがそのまま手掛けた。脚本 はアイリス・ヤマシタ。 出演者は 渡辺謙、二宮和也、伊原剛志、加瀬亮など日本人俳優が主で、日本語のままで上映、米国上映には英語字幕が使われた。硫黄島でアメリカ兵と死闘を繰り広げた栗林忠道中将指揮による日本軍と祖国に残された家族らが描かれる。ストーリーはタイトルとなっている栗林中将が家族へと向けた手紙を基に展開される。監督には当初、日本人を起用する方針だったが、前作『父親たちの星条旗』を撮影中にイーストウッド本人が自らでメガホンを取る意志を固めたという。資料を集める際に日本軍兵士もアメリカ側の兵士と変わらない事が解ったと云うのが理由でという。

渡辺謙が演じた栗林忠道陸軍中将は長野県埴科郡旧西条村(現長野市松代町)出身。戦国時代から続く郷士の家に生まれる。旧制長野中学校(現長野県長野高等学校)出身。当初ジャーナリストを志し東亜同文書院を受験し合格していたが、恩師の薦めもあり陸軍士官学校へ進んだ。その後、陸軍大学校(35期)を次席で卒業し、恩賜の軍刀を授与される。その直後結婚。昭和2年(1927年)、 武官補佐官としてワシントンに駐在。昭和6年(1931年)カナダ公使館付武官となる。この、米国とカナダの駐在経験のため陸軍の中では珍しい米国通で、国際事情にも明るく対米開戦にも批判的だった。このため、軍司令部からは評価されず、最終的には軍司令部では全員玉砕と予定されていた硫黄島の軍司令官に任命され、昭和19年(1944年)6月8日 硫黄島に着任。栗林中将は合理主義者で、かつ米国の戦略を周知していたので、用意周到な大規模地下陣地を構築し、将兵を爆撃・艦砲射撃に耐えさせ、万歳突撃による玉砕を禁じ、徹底的な持久戦を行った。私は、栗林中将のこの行動は、ラバウルの名将軍今村仁のとった地下トンネル作戦と酷似していることに驚いた。兵を一日でも長く生き延びさせ、玉砕突撃を禁じた異例の唯2人の指揮官であった。戦後、軍事史研究家やアメリカ軍軍人に対し、「太平洋戦争に於ける日本軍人で優秀な指揮官は誰であるか。」と質問した際、「ジェネラル・クリバヤシ」と栗林の名前を挙げる人物が多いと云われている。わずか22平方kmに過ぎない硫黄島を、指揮下の兵員よりも遥かに上回る三倍の兵力、しかも物量・装備全てに於いて圧倒的に有利であったアメリカ海兵隊の攻撃に対し、最後まで兵の士気を低下させずに互角以上に渡り合い、アメリカ側の予想を上回る一ヶ月半も防衛したことから、今日に於いても日米両方から名将として高く評価されている。

一方、栗林忠道陸軍中将と同じように欧米の事情に精通し、米国との戦争に批判的であった西竹一陸軍中佐(伊原剛志が演じた) も軍中枢からはマイナス評価をうけ、栗林同様、軍中枢から硫黄島配属を命ぜられた実在の人物である。西 中佐は、1932年にロサンゼルスオリンピック馬術競技の金メダリスト。男爵の称号をもっていたことから、バロン西(Baron=男爵)の愛称で米国の人気者になった。男爵・西家の嫡子として車を趣味にもし、性格も至って鷹揚、天真爛漫サッパリし、いわばネアカであったと生前に交流のあった人たちは証言する。軍人にして髪も長髪、コンバーチブルを愛用し、ロサンゼルス滞在中はそれを乗り回し、当時のアメリカの著名な映画俳優達(ダグラス・フェアバンクス・メアリー・ピックフォード夫妻など)との友好が話題となった。また当時の天皇を極端に神格視する風潮には批判的で、宮城遥拝の際にも頭を下げることはなかったという。実は、西中佐の父親の西徳二郎は鹿児島出身の薩摩隼人で、明治の外交官で、外務大臣も勤めている。西徳二郎は駐清公使時代には義和団事件処理に当たった人物で、西太后から信頼を厚くされシナ茶の専売権を与えられ巨万の富を手にした。この権益は徳次郎の死後は息子の西竹一に受け継がれ、このため竹一は潤沢なお金を使うことが出来、1930年にイタリアで愛馬ウラヌス号を自費で購入したが、西にとっては軽い出費であったようである。西はウラヌス号と共にヨーロッパ各地の馬術大会に参加し、数々の好成績を残し、さらに陸軍騎兵中尉時代の1932年に参加したロサンゼルスオリンピックでは、ウラヌス号を駆って馬術大障害飛越競技に優勝して金メダルを受けたのである。これは日本が馬術競技でメダルを獲得した唯一の記録である。この映画、「硫黄島からの手紙」では、同じ騎兵出身の栗林忠道中将と意気投合したことになっているが、実際には確執があったという。貴重な水で戦車を洗っていたことを栗林が咎め、厳罰を要求したが西がこれを撥ね付けたためととのこと。硫黄島の戦いにおいて、攻撃したアメリカ軍は『馬術のバロン西、出てきなさい。世界は君を失うにはあまりにも惜しい』と連日呼びかけたが、西大佐はこれに応じなかった。というエピソードが伝えられている。これは後世の創作(アメリカ軍が、硫黄島守備隊に西が参加していると云う事実を事前に知り得る事はありえない)であるという意見もあるが、西の旧知の映画人で情報将校としてグアムの315爆撃団に赴任していたサイ・バートレット陸軍大佐(en:Sy Bartlett)が米軍制圧後の硫黄島に降り立った際に拡声器を用いて西に投降を呼びかけたという証言もある。もっとも彼が硫黄島に来た頃には西は既に戦死しており、旧友の呼びかけが本人の耳に届くことはなかったであろう。バートレットは昭和40年に西の未亡人を東京に訪ね、靖国神社において慰霊を行っている。

この映画は本当にいい映画であった。

『戦争は、戦うどちらにとってもマイナスしかない、多くの前線兵士が無駄な命を落としていくことを強いられる、戦争はしてはならない。』という、至極当たり前なことを、実感として我々に伝えてくれる、そういうすごい映画であった。戦争を知らない世代の若者にぜひ観てほしい映画であったし、私にとってもとっても意味ある映画であった。では、何故、戦争は起こるのか?何故、止めれないのか。これは、我々が真摯に考えなければならない重いテーマである。

私は、今回の映画と読書を通じ思った。栗林中将や西中佐のように、世界の情勢に精通した人物が軍の中枢で指揮を執っていたら、日本は米国との開戦を避けて、もっと別の選択肢を選んだであろうが、このような人物が煙たがられ、あるいはマイナスの評価があたえられ激戦地へと飛ばされていったのは、残念ではあるが、いつの世でも戦争につき物の出来事で、流れが出来てからではとめることが出来ないのである。だからこそ、流れが出来る前に、流れを作らせない努力が必要で、一見平和に思える今も、何時、知らず知らずのうちに流れが出来る可能性があり、我々は五感をとぎすませて、この流れを起こさせないよう緊張して見守る必要があるといえよう。

この映画を観て、また関連本を読んで、ひときわ強くこのことを思ったのであった。