パプア・ニューギニア、ソロモン巡回診療報告ーその24ー

ラバウル2泊3日の旅ー第7話(ラバウル最終回)ー

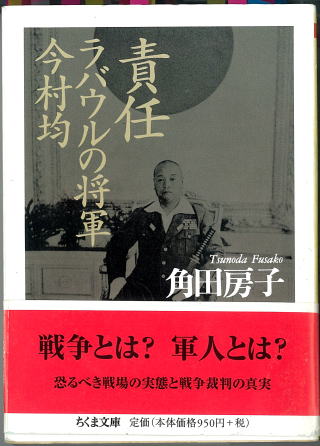

ラバウルの将軍ー今村均

この本は、ラバウルへ向かう飛行機で読み始め、感動というより、ショックを受け、その後日本に帰り着くまでにもう一度読み、そして、今回さらにもう一度読み返した。途中、何回、涙で読めなくなったことか。日本陸軍の中に、これほどの“心”を持ち、しかもそれを実行した将軍がいたのだ! 私はかって『リーダーのあるべき姿』について、この『思うこと』シリーズで9回にわたって論じたことがある。その中で、リーダーの理想・PMの典型的な人物のお一人として『井形昭弘先生』をあげた。 私は今、今村均将軍こそは井形先生に匹敵するほどの究極のリーダーであったと信じて疑わない。井形先生がもしも同じ立場におられたと仮定すると、恐らく今村均将軍と同じ行動をとられたであろうと思う。今村均将軍の生涯はリーダーのあるべき姿の極限の姿であったと思う。

私は、この本の著者の角田房子(つのだふさこ、1914年12月5日生まれ、現在91歳 )氏にも感謝した。これほどの感動を私に与えてくださったのだ。角田房子氏は東京生まれ。福岡女学院専攻科卒業後、ソルボンヌ大学へ留学。第二次世界大戦勃発により帰国し、戦後にご主人の転勤に伴って再度渡仏。1960年代より執筆活動を開始。精力的な取材と綿密な検証に基づくノンフィクション文学を数多く手掛けておられる。氏はこの「責任 ラバウルの将軍今村均」により、1985年(当時71歳)に新田次郎文学賞を受賞しておられるが、それ以前に、すでに 「東独のヒルダ」で1961年に文藝春秋読者賞受賞、「風の鳴る国境」で1964年に婦人公論読者賞を受賞しておられる。角田房子氏が今村均将軍を書こうという気になられたのが1980年、氏が66歳の時。その後3年間、取材に奔走され、現場にも足を運び、今村将軍を知る人びとを訪ね歩かれた。この本を上梓されたのが1984年であるから角田房子氏70歳の時である。角田房子氏の生き様にも私は心底感動した。

私がこの「責任 ラバウルの将軍今村均」について語るとすれば、この本と同じぐらいの枚数を語るほか無いので(それほどの内容なので)、興味を覚えた方にはぜひこの本を直接読んでいただきたいと思う。従って、これ以上はこの本については語らない。ただ、先の水木しげる氏の従軍の時期との関連もあるので、ちょっとだけ時期的な事項を書くことにする。

今村均将軍は、中央の命により幾たびか任地を変えさせられている。その行く先々で、当時としては考えられないリベラルな、現地の方々を重用した施政を行い、民心を掌握し、ことごとく大成功している。しかし、その姿勢は大本営の理解を超えるものであったため、今村将軍は転地を命ぜられ、その元の地域は陸軍本来の圧制に変わり、民は疲弊し、民心は離反していった。このようにして、今村均将軍の最後の任地となったのがラバウルである。先の任地のジャワを昭和17年11月20日未明に発った今村将軍は、11月21日トラック島に山本五十六長官を訪ねている。山本長官とは旧知の仲で、2人だけで本音で語っており、山本長官しか知らない日本海軍のどうしようもない当時の状況を今村将軍にだけは伝えたらしく、この時、日本の敗戦は避けられない事態であることを、今村均将軍は悟ったと思われる。翌、11月22日にラバウルに到着。今村将軍の肩書きは、第8方面軍司令官であり、今回の私達検診団の巡回先のソロモン群島からニューギニアに至る全ての地域の、まさに、将兵が飢餓とマラリアの地獄の辛酸をなめた地域の、その陸軍最高責任者としてラバウルに着任したのである。その時、すでに制空権、制海権ともに連合軍側が握っており、今村将軍にとってラバウルを含め各地に展開していた将軍配下の25万の将兵の命をいかに守るかが一番の命題であったが、制空権、制海権を失った司令部は手足をもぎとられた状況にあり、有効な手建てが打てなかった。その中にあって、今村将軍ラバウル赴任の2ヶ月後の昭和18年2月1日、4日、7日の3回の駆逐艦による救出作戦で、ガナルカナル島に生き残っていた1万人余りの餓死寸前の将兵をブーゲンビル島への撤収に成功した事は、当時の状況からすれば奇跡的な成功であった。その3日後の2月10日には今村将軍はブーゲンビル島に飛び、将兵を見舞っている。山本五十六長官がラバウルからブーゲンビル島に向かう途中撃墜されたのはその2ヵ月半後の4月18日のことであったが、この頃には、暗号は連合軍により完全に解読され、日本軍の動きはビンポイントで把握されており、30機の連隊が山本長官の機を待ち構えていたのである。実は、先述の2月10日の今村将軍によるブーゲンビル島への飛行も、連合軍は完全にキャッチして同じく30機の編隊で待ち伏せしたのであるが、幸い雲に飛び込み逃げる事が出来たのであった。

今村均将軍がラバウルに赴任してより、終戦を迎えるまでの2ヵ年9ヶ月の間、今村将軍の行った事は、ただひたすら、1人でも多くの将兵を生きて終戦を迎えさせるという方針に徹していたように思われる。その実例は枚挙にいとまないが、ここでは2つだけ示そう。ラバウルという狭い地域に居た約10万もの兵を飢えから救うために、一週間のうち2日間は計画的なジャングル開墾と畑の造成、2日間はトンネル堀り、2日間は戦闘訓練、これを全将兵に3交代で行わせたため、空からの猛爆撃のなかでも飢えることなく、トンネルの中で基地を持ちこたえることに成功したのである。マッカーサーはラバウルへの上陸攻撃は連合軍の犠牲が大きすぎると判断しこれを避けたのであった。もう一つの事例は、結果的には今村将軍の意向を前線の責任者が無視したのため、多くの将兵の命が露と消えた悲劇の事例である。ニューギニアの北西部戦線は当初は今村将軍の第8方面軍に属していたのであったが、昭和19年3月25日以降は、大本営の命により、阿南第二方面軍司令官の指揮下に入った。当時、ニューギニアの北西部戦線の指揮を執っていたのは安達第18軍指令官であった。安達は阿南の了解を得て、配下の兵のうち、武器を持つ力がかろうじて残っていた1万8千人の兵でアイタペに陣を築いていた米軍に突撃攻撃を決行する決意を固めていた。すでに、兵は飢えに苦しみ、弾薬も少なく、火力の差は歴然としていたが、美しく玉砕して日本軍の武士道を守ろうとの決意であった。この突撃決行の直前の昭和19年6月20日、本土の大本営は安達の第18軍を再び今村将軍の第8方面軍に直属させた。この経緯の理由は私は知らないが、いずれ調べてみたいと思っている。今村将軍は、第8方面軍が自分の直属になったとたんに、安達司令官に『積極的に敵を攻撃する必要はない。現地地域で自存をはかれ』との命令をラバウルから打電したのであった。しかし、血気にはやる安達司令官はこの命令を完全に無視し、7月10日1万8千人の兵に突撃を命じた。事前にこの作戦を把握し、60機の飛行機と20隻の艦艇で海空を制し、兵力を増強し、強力な火砲を並べた陣地を構築して待ち構えていた場所に、正面から原始戦そのものの銃剣突撃をかけたのであるから、突撃した殆どの兵計一万人余りが玉砕し(あえてその時、命令に従い突撃された兵士の心情を考えて玉砕と表現させてもらったが、生き残り兵の手記によると、まな板の上に魚が自分から飛び乗り殺されていった感じで、まさに死ぬための突撃命令と感じたとの事)、残る8千人の生き残り兵は絨毯爆撃にさらされ、ここにいたって初めて安達司令官は森の中に逃げ込みそこで自存をはかることに方針を変えたのであった(というより、戦うにも将兵に戦える体力はなく、食料弾薬も底をついていた。結果的には、この時の生き残り兵のかなりの者がジャングルの中で生き延びたのであった)。“もしも”は歴史の禁句であろうが、“もしも”安達司令官が今村将軍の命令に従っていたら、あたら一万人の無駄な死を避けられたろうにと思うと、無念でならない。もう一つつけ加えるならば、本国の大本営は安達司令官のこの勇猛なる突撃を武士道精神と評価し、今村将軍のような“兵の命を第一義に考える”やりかたは評価が低かったこと、一事が万事で、戦の時には、勢いのいい意見が尊重され、大本営も現実派は1人また1人と駆逐されていって非現実的な好戦的人間のみが残り、開戦へと突入した歴史と2重写しに写って仕方が無い。

書きたいこと、いいたい事は山ほどあるが、あと少しでこの項を終わる。もっと、知りたい方は、ぜひこの「責任 ラバウルの将軍今村均」を読んでほしい。実は人間・今村均のすばらしさは、終戦を迎えて以後、今村氏が82歳でなくなられた1968年までの23年間の生き様にこそ凝集されているといえる。ここでは、今村均氏が終戦後に過ごしたラバウルの戦犯収容所ならびに幾多の無実の命をうばった戦犯処刑場所を私が撮影した写真に書き込んだものを、「責任 ラバウルの将軍今村均」を読むときの参考のために示す。