白石駅でパーク&トレイン、6時13分発(注:ダイヤ改正で1分早まる)の函館本線各駅停車で旭川方面に向かう・・・。

恐ろしいぐらい毎週同じ行程であった。

これで3週間目になる。

先々週は滝川駅から根室本線へと乗換えた。

先週は深川駅から特急に乗換え、旭川駅から石北本線の漫遊だった。

そして、今週は深川駅から留萌本線の漫遊を計画したのである。

ところが、このまま各駅停車に乗車していれば、深川駅への到着時刻は8時34分だった。

そこから次に発車する留萌本線の列車はというと・・・。

ここで取出した物は2004年3月の道内時刻表、先週の失敗に懲りてさっそく購入したものである。

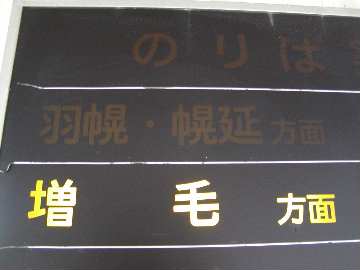

その時刻表によれば、次の列車は9時10分発のSLすずらん号だった。

おおちょうどいいではないか。

起点駅である深川駅をじっくり探索して、いざSLで留萌本線の漫遊へ・・・。

ちょっと待った、運転日注意とあるぞ。

なになに、5月29・30日および6月12・13日の運転ではないか。

なんだ、この日は運行していないのか。

その次に記載されている列車は9時11分発の増毛GWノロッコ1号であったが、もちろん5月1〜5日の運行である。

そしてこの日(というか平常時)に運行する次の列車は11時08分発だった。

うーん、それではお話にならない。

11時08分発の列車よりひと列車前、深川駅8時06分発の列車になんとしても乗車したいものである。

そのために綾小路さんが練った計画は途中7時23分に美唄駅で下車。

7時29分発のスーパーホワイトアロー1号に乗換え、深川駅には8時前に到着するものであった。

美唄−深川間の特急の自由席料金は乗車券を含めると1500円だった。

それ以外の行程に利用する、青春18切符の1日当たりの料金が2300円なのを考えると少々高かった。

しかし2時間半も時間を無駄にすることを考えると、答えはおのずと決まったのである。

首尾よく深川駅に到着したが、この行程では乗換時間が9分間しかなかった。

いや、岩見沢駅より南の駅からの出発では最初に接続する列車だったようで、これが精一杯の計画だった。

改札を抜けると雪もかなり降っていたが贅沢もいっていられない。

留萌本線分岐のジャンクション駅にふさわしく、立派なコンクリート造りの駅舎だった。(左)

さかのぼれば平成7年までは廃線となった深名線も分岐していたのである。

駅舎の撮影を終え、あわただしくホームに戻るとキハ54 529が待っていた。(右)

実はスーパーホワイトアロー1号が到着した時、すでに入線していたようだった。

ところがこの列車が留萌本線だとは思わなかったのだ。

列車の奥に写っている駅舎から最奥のホームが、留萌本線が発着する本来のホームだからである。

|