2003.02.09

室蘭本線漫遊(苫小牧−岩見沢)

世間は雪祭り一色である。

しかしこの日、綾小路さんは室蘭本線の漫遊に出かけた。

5:50起床。外はまだ暗い。

まず6:30発の地下鉄で福住駅から札幌駅へ

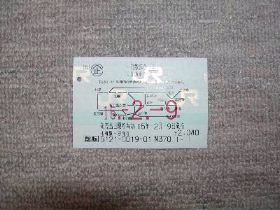

ここで綾小路さんは一日散歩きっぷをご購入。

これは土日、祝日限定の周遊切符である。

ちなみにこの一日散歩きっぷや青春18切符は金はないが時間はたっぷりある綾小路さんにはうってつけのきっぷである。

各駅停車と快速しか乗車できないが、すれ違いの列車待ちや列車乗継ぎを利用して数多くの駅を探索出来る。

一日散歩きっぷ(道央)\2040

ここで札幌駅7:06発の千歳線にて南千歳駅へ

乗継は7:56発で沼ノ端駅に到着。

沼ノ端駅 室蘭本線と千歳線の分岐駅

沼ノ端からがいよいよ室蘭本線である。

8:36発下り列車にて古山駅へ。

車中、札幌駅で購入していた駅弁を食べる。

札幌駅弁 幕の内弁当いしかり ¥800

古山駅 室蘭本線にはこのタイプの駅舎(待合室)が多い。

ここで綾小路さんは次の駅を目指すかと思えば、そうではない。

引返すのである。

9:38発上り列車にて早来駅へ。

ローカル列車は本数が少ない。そのため乗継だけでは多くの駅を探索することができない。

ある駅まで行き、引返して別の駅へと行く。そして(最初の駅にとって)次の列車でまた前進するのである。

この方法で倍の駅を探索出来る。

この方法を綾小路さんは365歩のマーチ作戦と名付けた。3歩進んで2歩下がるである。

もっとも一日の本数が3往復ぐらいの超ローカル区間ではうまくいかない場合もある。

早来駅 右側の部分が駅。左側の部分は早来町物産館で軽食もとれる。

10:47発下り列車で綾小路さんはなんと終点である岩見沢の一駅手前の志文駅まで行く。

こじんまりとした駅舎があり古山、早来と同様に無人駅であるが昔はここから万字線が分岐していた。

志文駅

志文駅では1時間待ちとなり13:01発の上り列車で由仁駅へ。

ここには趣きのある木造の駅舎があった。ここも無人駅で何年か先には建替えされそうだ。

いつまでも保存してほしい駅舎である。

由仁駅

14:12。下り列車で栗沢駅へ。

雪に埋もれた対抗ホームと封鎖された跨線橋の出入り口があった。

北海道炭鉱鉄道の室蘭(現在の東室蘭)−苫小牧−岩見沢間(現室蘭本線)が開業したのは明治25年8月1日。

由緒ある路線なのである。このホームはその昔、石炭産業が華やかなりし頃には使用していたのであろう。

しかし名前こそ本線を名乗るが苫小牧−岩見沢間は未電化の単線区間である。

ちなみに現在の苫小牧−岩見沢間の幹線は函館本線と千歳線となっているのは言うまでもない。

栗沢駅 右の写真が封鎖された跨線橋出入り口、跨線橋自体は奥に見える部分から駅の脇まで通行が出来る。

15:18。上り列車でお隣の栗丘駅へ。

この駅舎は古山駅などと同一設計である。しかし珍しいのは他の駅舎は普通線路と平行に配置されているが、

栗丘駅舎は線路と直角に配置されていた。

尚さらに隣の駅は栗山駅であり、頭に"栗"が付く駅が3つ並んでいる。

栗丘駅 (左)線路に直角に配置されている駅舎。(中)古山駅と同一設計。(右)ここも対抗ホームと跨線橋が使用不可。

栗丘駅の探索が終了して1時間の時が過ぎた。

列車はまだ来ない。とにかく寒い。まずい、鼻水が止まらなくなってきた。

無人駅でもストーブ設置のありがたい駅も中にはあるが不幸にもこの駅にはない。

うー、もう上りでも下りでもどっちでもいいから早く来てくれー!

・・・・・・・

1時間半たってようやく列車到着。ほっ。

16:47発の上り列車で出発。列車の中は暖房が効いていて暖かい。

しかしなかなか回復しない。本来なら三川駅で下車の予定だったがここで降りたらまた1時間待ち。

ストーブがあればいいがその保障はないし、周辺の状況を見てもここにはありそうもないので断念。

さらに乗車し安平駅にて下車。

もうすでに暗く、いい写真はとれなかった。がっくり。

安平駅 右はH14-10-11撮影

15分後の17:40発下り列車で岩見沢まで乗車して本日の漫遊は終了。19:10発の函館本線で札幌まで戻る。

綾小路さんの漫遊は来週につづく。

今回の漫遊で探索できなかった駅

|

(上左)遠浅駅 H14-11-24撮影 (上中)追分駅 H15-1-12撮影

(上右)栗山駅 H14-11-4撮影 (左)岩見沢駅 H15-2-1撮影

|

|

|

|

|

至

白石 |

|

|

|

|

|

| 至 長万部 |

|

苫小牧 |

|

沼ノ端 |

|

遠浅 |

|

早来 |

|

※1 |

|

|

|

|

|

至

様似 |

|

|

|

|

至

南千歳 |

|

|

|

|

|

| ※1 |

|

安平 |

|

追分 |

|

三川 |

|

古山 |

|

由仁 |

|

※2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

至

新得 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

至

函館 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ※2 |

|

栗山 |

|

栗丘 |

|

栗沢 |

|

志文 |

|

岩見沢 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

至

旭川 |