推理迷路のルール説明

推理迷路ツールのページに戻る

●目次

推理迷路の概要と進行

推理迷路の基本ルール

推理迷路で使われるギミック

●推理迷路の概要と進行

推理迷路はまっくす氏考案の推理型パズルゲームです。

プレイにはゲームマスター(GM)とプレイヤーが必要です。

(ゲームマスターはツールによって代行することもできます)

このゲームではまずゲームマスターがステージを作成します。

ステージが完成したら、プレイヤーには原則として起点(スタート地点)と終点(ゴール地点)、

ステージ中のギミックの数のみが公開された状態で始まります。

(難易度調整のため一部のギミックの情報が最初から公開される場合もあります)

ゲームはプレイヤーが「移動ルート」を宣言し、

ゲームマスターがその結果を応答することを1ターンとし、

規定ターン数以内に終点にたどり着くことでクリアとなります。

プレイヤーはゲームマスターの応答からステージの形を推理し、

次に宣言する移動ルートを考えていきます。

生放送などプレイヤーが多数いる場合は安価(指定コメント番号の宣言を採用)や

合議、ローテーションなどで宣言を決定して行われます。

当サイトのツールではコメントをコピペできるようになっており、

「上」「↑」「うえ」「ue」「U」で上方向、

「左」「←」「ひだり」「hidari」「L」で左方向、

「右」「→」「みぎ」「migi」「R」で右方向、

「下」「↓」「した」「sita」「shita」「D」で下方向を示し、

方向に続けて数字を指定すると「その方向に何歩」という指定になります。

例:「↓3→2」で「下方向に3歩、右方向に2歩」という移動ルートとして宣言します。

また、「ki」「き」「記」「い」「I」に続けて手番番号を指定すると、

指定した手番で入力した移動ルートをその位置に挿入します。

さらに、「kesu」「けす」「消」「b」「B」で一歩分入力を取り消します。

続けて数字を指定した場合「指定歩数分取り消し」という指定になります。

例:1手目に「↓3→5」が入力されていた場合で、

「→記1消3←」をコピペすると「→↓3→2←」という移動ルートとして扱われます。

(→の後、記1が「↓3→5」として解釈され、消3で3歩取り消された後、←が付加される)

また、ツール上にひとつだけ移動ルートを記憶できるようになっています。

記憶している移動ルートがある場合、

コメントの先頭に「Q」を記述することで記憶している移動ルートに展開されます。

(スタート地点から特定の位置までのルートを記憶させておくと、

穴や場外でスタート地点に戻った時の入力を簡易化することができます)

例:「↑2→5」が記憶されている状態で「Q↓3←2」をコピペすると、

「↑2→5↓3←2」と入力されたものとして扱われます。

▲目次に戻る

●推理迷路の基本ルール

ゲームはプレイヤーが「移動ルート」を宣言し、

ゲームマスターがその結果を応答することを1ターンとし、

規定ターン数以内に終点にたどり着くことでクリアとなります。

プレイヤーが宣言する「移動ルート」は一度に何歩でも宣言できますが、

ゲームマスターはその移動ルート全てを一度にまとめた状態で応答します。

この応答は移動ルートを一歩づつ解釈し、その度にギミックの影響を受けます。

ギミックの影響があった場合はその度にその旨がカウントされ、

ゲームマスターは移動ルートを全て処理した時の合計を一度だけ応答します。

この時、移動中にギミックの影響を全く受けなかった場合は「障害なし」と応答します。

例:

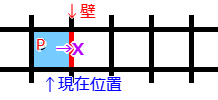

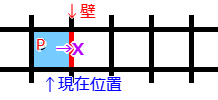

壁(移動できず、「壁」として応答される)がある方向に移動しようとした場合

図の状態で右に1歩移動しようとした場合、

壁があるため実際には移動せず、ゲームマスターは「壁1」と応答します。

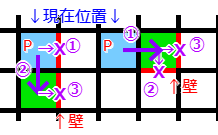

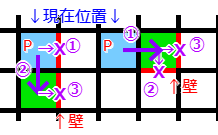

例2:

複数歩の移動を宣言した場合

図の状態で「右に1歩、下に1歩、右に1歩」を宣言した場合、

現在位置から右、下、右の順に移動します。

その過程で壁に向かって移動しようとした場合はその移動は行われず、

同じ位置から次の移動が行われます。

図は壁の配置が異なる二例ですが、どちらも途中で2回壁に当たるため、

ゲームマスターはどちらの場合でも「壁2」と応答します。

そして現在位置は緑のマスに更新され、次回の移動は緑のマスが始点になります。

実際には壁がどこにあるかや、自分の位置は見えないため、

複数歩の移動を宣言すると現在位置を見失う可能性があります。

一方、1歩づつ宣言すると確定的に進むことができますが、

ターン数が掛かりすぎてクリアできなくなる可能性があります。

そのため、ゲームマスターがどのような応答をしても現在位置が確定できるように

移動ルートを宣言することが重要な要素となります。

また、移動していく過程でステージの外に出た場合、

それ以降の移動ルートは無効になり、

ゲームマスターはその時点までのギミックの影響および、場外を応答します。

場外になった場合、現在位置は起点(スタート地点)に戻されます。

(位置ラベルの記されている場所もステージ外となります)

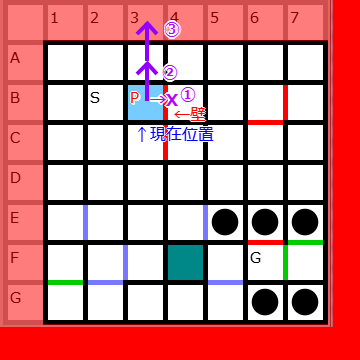

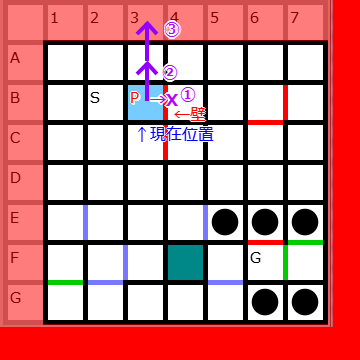

例:

場外に出る移動を宣言した場合

図の状態で「右に1歩、上に3歩、下に3歩、右に1歩」を宣言した場合、

右の壁に当たった後、上に2歩進んだ時点で場外となります。

(図中の赤いエリアに入ると場外判定)

この場合、場外がなければ戻ってきて壁に2回当たりますが、

場外になった時点で打ち切りのため、ゲームマスターは「壁1、場外」と応答します。

こうしてターンを回し、規定ターン数以内に終点(ゴール)を踏むことが出来れば

ゲームクリアとなります。

なお、終点にぴったり止まる必要はなく、通過するだけでもクリアとなります。

▲目次に戻る

●推理迷路で使われるギミック

壁

脆い壁(溶ける壁)

緑壁

落とし穴

スイッチ

●壁

●壁

マスとマスの境界線に設置されます。(片方が場外になるマスも含む)

これが設置された境界線を通過しようとしても通過できず、

現在位置はその場から動きません。

このギミックの影響を受けた場合は「壁」として応答されます。

●脆い壁(溶ける壁)

●脆い壁(溶ける壁)

マスとマスの境界線に設置されます。(片方が場外になるマスも含む)

これが設置された境界線を通過しようとした場合、

一回目は壁として扱われ、現在位置はその場から動きません。

しかし二回目以降は何も存在しないように通過できます。

一度通過できるようになった場合、ゲーム終了までその状態は維持されます。

このギミックの影響を受け、移動できなかった場合は「壁」として応答されます。

この応答は通常の「壁」ギミックと合算されます。

●緑壁

●緑壁

マスとマスの境界線に設置されます。(片方が場外になるマスも含む)

これが設置された境界線を通過しようとした場合、

「スイッチ」が押されるまでは通過できず、現在位置はその場から動きません。

「スイッチ」が押された後は何も存在しないように通過できます。

一度通過できるようになった場合、ゲーム終了までその状態は維持されます。

このギミックの影響を受け、移動できなかった場合は「緑壁」として応答されます。

この応答は通常の「壁」ギミックとは区別されます。

●落とし穴

●落とし穴

ステージ上のマスに設置されます。

これが設置されたマスを踏んだ場合、

場外と同様にそれ以降の移動ルートは無効になり、

ゲームマスターはその時点までのギミックの影響および、穴を応答します。

その後、現在位置は起点(スタート地点)に戻されます。

このギミックの影響を受けた場合は「穴」として応答されます。

●スイッチ

●スイッチ

ステージ上のマスに設置されます。

これが設置されたマスを踏んだ場合、

ステージに設置されている全ての緑壁が通過可能になります。

「スイッチを押したら宣言する」ルールの場合、

ゲーム中最初にスイッチを踏んだ時にゲームマスターはスイッチを応答します。

二回以上スイッチを踏んだ場合は存在しない場合と同じ扱いとなります。

当サイトのツールでは、

スイッチを応答する場合は押す前と押した後でギミックの応答が区別されます。

(押す前に壁に1回当たり、押した後に壁に2回当たると「壁1 スイッチ 壁2」となる)

▲目次に戻る

推理迷路ツールのページに戻る

最終更新 2015/03/18

●壁

●壁 ●脆い壁(溶ける壁)

●脆い壁(溶ける壁) ●緑壁

●緑壁 ●落とし穴

●落とし穴 ●スイッチ

●スイッチ