艦艇における装甲とは分かり易く言えば『鎧』であり、 船体を構成している部材とは全くの別物である。 しかし戦車の場合にはそれが砲塔であれ車体であれ、 構造部材そのものが装甲としての役割を果たしている。 このことこそが艦艇と戦車の装甲との大きな相違点なのであるが、 勿論中には例外も存在する。 日本の艦艇では一部の装甲に縦強度を負担させて船殻重量の軽減を図っているし、 現代戦車の複合装甲の一部は純粋に被弾時の防御だけを目的としている。 なお装甲の目的は敵弾の内部への侵入を防ぐものであり、 この点に関しては艦艇でも戦車でも同様である。

艦艇の一般的な装甲は人間が着用する鎧と同様に着脱が可能であり、 装甲を取外しても船としての機能は問題なく発揮することが出来る。 その最も分かり易い例は戦艦「比叡」であり、 ロンドン軍縮条約によって戦艦としての保有を認めらなくなった「比叡」は、 舷側の装甲を撤去して練習艦への変更を余儀なくされている。 4番砲塔の撤去や速力の低下も戦力の減少ではあるが、 一番大きな問題は装甲の撤去であり、 装甲の無い艦は他の要素が復帰したとしても戦艦として使うことは出来ない。

なお「比叡」の装甲は船側外板の外側に張られていたので容易に撤去することが出来たが、 後の「大和」のようにバルジ内部に設けた装甲の場合にはそう簡単には行かない。 ただし「比叡」の場合はロンドン条約による例外的な工事であり、 一般的には余程大規模な改装工事で無い限り、装甲を取外すようなことは無い。

艦艇の基本設計を行う場合、要求性能を満足するために必要な重量を、 船体・機関・兵装等各部門毎に推測し、 それらを合計して完成状態での排水量を決定する。 こうした重量配分が公表されることは殆ど無いが、 福井静夫氏の「日本の軍艦」には戦艦3隻の重量配分表が載っている。 この表の中で『甲鈑』と言うのが装甲であるが、 『防禦板』に区分されているものも装甲と見なして差し支えない。

同書によれば両者の相違は材質にあるようで、 DS鋼や高張力鋼を使用した個所を防禦板に区分しているようである。 同表によれば「陸奥」と「金剛」では甲鈑と防禦板の比がほぼ4:3であるのに対し、 これが「大和」の場合には実に13:1となっている。 更に新造時の「陸奥」の場合にはその比が8:9と逆転しており、 大改装によって大幅に甲鈑重量が増えた結果、上記の値となっている。 しかし構造図を見れば分かることだが、 DS鋼や高張力鋼を使った甲板の厚さ(3枚重ね)は構造上必要な値を超えており、 増厚されたDS鋼等は単に弾片防御を目的としたものではなく、 直接防御である装甲の役割を果たしていることは明らかである。

牧野茂・福井静夫編集「海軍造船技術概要」(以下造船概要と略す)によれば、 次艦の「土佐」以降は甲板にも装甲用材料であるNVNC甲鈑を用いている。 同書では「甲鈑及防禦板」として合計重量は示されているが、 それぞれの構成比率は不明である。 甲板にもNVNCを用いるようになったのは甲板防御の重要性が高まったことも考えられるが、 製鋼技術の進歩も影響しているものと思われる。 即ち「長門」の場合でも甲板防御として甲鈑材料を使いたかったのだが、 資材の入手が出来なかったと言うことも考えられる。

戦車では装甲を傾斜させて見かけの板厚を増す方法がとられていたが、 艦艇ではそれ以前から船側の甲鈑を傾斜させて装備することが実行されていた。 ただし艦艇の場合には戦車とは逆に下部が内側に行く傾斜なので、 実際に工事を行う現場での苦労は大変なものであったと想像される。 詳細は後述するが、装甲板単体の大きさは大きい程防御力が増す。 しかし現場での作業性は大きく(重く)なるほど困難なものとなるので、 理論的には傾斜させた方が有利だとは分かっていても、 それを実現させる工作法が確立されなければ現実のものとはならない。 評論家は文字を書くだけで全ての難問を解決してしまうようであるが、 実際の現場ではそんな夢物語は通用しない。

装甲を傾斜させることによって見かけの板厚が増すということは、 より薄い装甲でも同等の防御力を持つことが出来るということであり、 装甲重量の軽減に繋がってくる。 更に「大和」や「最上」では水線下の装甲をテーパー式、 即ち下部に行くに従って連続的に板厚を減少させて重量の軽減を図っている。 その理由は水線下の装甲は水中弾に対応するものであり、 水中弾は深くなるほど水中を進む距離が長くなるので、 被弾時の存速が小さなものになるためであると考えられる。 勿論水線上の場合にはそのような現象は発生しないので、 装甲の上下で厚さが変わるようなことは無い。

装甲重量の減少に関しては、 一部の甲鈑を縦強度部材として算入する方法も用いられている。 松本喜太郎著「戦艦大和・設計と建造」によれば圧縮に対しては100%有効と見なし、 引張りに対しては板厚と使用個所に応じて65〜80%の範囲内で有効としている。 これらの値を導き出した経緯については触れられていないが、 こうした工夫によって日本艦はより強力な兵装が可能となったのである。 なお終戦に至るまで縦強度上の問題は発生していないので、 甲鈑の有効性に関する見積もりに大きな誤りは無かったものと思われる。 ただしこの件に関しては単に設計者の見識のみならず、 現場の作業者の技量も大きく貢献していることを忘れてはならない。

装甲重量を減らす方法として、

巡洋艦「阿賀野」では別の方法がとられている。

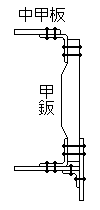

右図は造船概要に載っているものであるが、

型鋼に固着される甲鈑の上下を削って重量軽減を図っている。

上下端では構造部材の強度も加味されるので、

甲鈑の厚さを減じても強度を損なうことは無いと判断されたのであろう。

技術概要に載っているのは略図だけで詳細な寸法は記載されていないが、

切削部の断面寸法を20x150㎜、

甲鈑が張られている範囲を前後の主砲塔間と仮定すると、

これによって軽減される重量は10屯程になる。

私の個人的な意見としてはここまでして重量を減らす必要はないと思うのだが、

同艦の計画・設計はまだ開戦前のことであり、

生産性に関してはあまり重要視されていなかったのかもしれない。

装甲重量を減らす方法として、

巡洋艦「阿賀野」では別の方法がとられている。

右図は造船概要に載っているものであるが、

型鋼に固着される甲鈑の上下を削って重量軽減を図っている。

上下端では構造部材の強度も加味されるので、

甲鈑の厚さを減じても強度を損なうことは無いと判断されたのであろう。

技術概要に載っているのは略図だけで詳細な寸法は記載されていないが、

切削部の断面寸法を20x150㎜、

甲鈑が張られている範囲を前後の主砲塔間と仮定すると、

これによって軽減される重量は10屯程になる。

私の個人的な意見としてはここまでして重量を減らす必要はないと思うのだが、

同艦の計画・設計はまだ開戦前のことであり、

生産性に関してはあまり重要視されていなかったのかもしれない。なお別記事《甲標的》の中で述べていることだが、 甲標的においても耐圧外板に対して同様なことが考えられていた。 甲標的の場合には「阿賀野」とは逆に肋骨間の外板の中央部を薄くし、 耐圧強度を確保しつつ船殻重量を減らす計画であった。 しかし「甲標的は補助的な兵器である」と言う理由によるものと思われるが、 外板の板厚を変化させる構造は採用されなかった。

装甲の目的は言うまでも無く敵弾を跳ね返す直接防御であり、 艦艇の場合には何万mの距離から何㎝砲で撃たれても大丈夫、 と言うような表現が用いられることが多い。 このような表現で誤解を招き易いのはそうした仕様を鵜呑みにしてしまい、 この交戦距離ならば絶対に大丈夫と思い込んでしまうことである。 理論的に、あるいは何らかの実験によってそのようなデータが出たのかもしれないが、 実艦に装備され、実戦に臨めば様々な要素が絡んでくるのである。

耐弾能力の値は甲鈑が無限の大きさを持っている場合かと思われるが、 前述の松本氏の著書によれば甲鈑の端部ではその能力が低下し、 有効に働く個所は端部から一定距離以上離れている必要があると記されている。 しかし実際の装着方法は有限の大きさの甲鈑を何枚も張ることになるが、 分厚い甲鈑の継手部を重ね合わせて装着することは実質不可能である。 従って甲鈑の端部となる継手附近は本来の強度を発揮することが出来ず、 防御上大きな弱点となってしまうことになる。

甲鈑自体を大きなものにすれば継手個所は減る訳であるが、 製鋼能力の限度もあるので厚くなるほど1枚当りの面積は減少することになる。 更に船体に装着する場合の工事も重量が増すほど困難なものとなるので、 甲鈑1枚当りの大きさにはどうしても限度がある。 こうした製造現場での制約を無視して理論上の耐弾能力だけを議論しても、 それは装甲の本質を表しているとは言えないのである。 勿論継手部に命中する確率は低いので、 理論的な値が高い方が有利であることには変わりが無い。

甲鈑の能力が弾丸の撃角によって変わることは良く知られており、 そのために装甲を傾斜させたことについては既に述べてある。 撃角は射距離によって変わることになるが、 計画で用いられる防御力は船体が直立した状態で考えられているものと思われる。 戦艦のような大艦になると多少の波浪では大きく動揺することは無いが、 横傾斜した状態で被弾すればその時の撃角は計画とは異なったものとなる。 横傾斜はその方向によって有利に働く場合もあるが、 逆に撃角を大きなものにしてしまう場合もあり得るので、 甲鈑が計画通りの性能を発揮できなくなる状況も発生し得るのである。

実際の戦闘においては、特に沈没した艦においては、 その被弾個所や状況を特定することは不可能に近い。 仮に戦闘において想定外の被害を被ったとしても、 その原因が甲鈑が計画通りの性能を発揮出来なかったためなのか、 それとも艤装工作上の欠陥によって破壊されてしまったのか、 あるいは水中弾のように未知の弾道によって貫通されたのか、 その真相を知ることは出来ないのである。

現在の日本の艦艇の中に装甲を有する艦は無く、 重量区分にも「甲鈑」や「防禦板」と言った項目は無い。 それでも艦型が大型化するに連れて縦強度上必要な板厚は増大し、 曲げモーメントの大きな船体中央部附近の上甲板や舷側厚板では、 高張力鋼を用いてもかなりの板厚になっているものと思われる。 板厚が増せば当然耐弾能力も弾片防御力も増すことになるが、 それらはあくまでも船体強度上必要な部材であって、 材質の違いを無視しても装甲とは全くの別物なのである。

かつて海自の装備実験隊にいた頃、 陸自で開発中の地対艦ミサイルで実艦を標的として試射する試験が行われた。 標的となったのは除籍された国産艦「ゆきかぜ」であったが、 陸自の担当者にその外板板厚や構造等を問われたので詳しく説明した。 しかし彼らの頭の中にはやはり戦車のイメージがあったようで、 皆その板厚を聞いて一様に驚いていた。 彼らの軍艦に対するイメージとしては真っ先に戦艦「大和」が浮かび、 軍艦とは分厚い装甲で覆われているものだと思っていたのかもしれない。 試験には海自からも何人か派遣されて立ち会っているようだが、 結局は単に実艦を標的とした射撃試験の域を出ず、 旧海軍の「土佐」のようにデータの収集は行われなかったようである。

現在海上自衛隊が保有する艦船の中で最も厚い鋼板は、 恐らく砕氷艦「しらせ」の船首尾部アイスベルトの外板ではないかと思われる。 材質も高張力鋼か調質高張力鋼のどちらかを用いているので、 耐弾能力に関しては海自において最大の能力を持っていると言うことになる。 しかしながらアイスベルトの目的は氷圧から船体を守ることであり、 あくまでも船体構造の一部に過ぎない。 どんなに厚くても装甲とは別物なのである。

最後に装甲としては異色であると思われるものを紹介しておく。

最も異色な甲鈑は戦艦「大和」に用いられた「蜂の巣甲板」ではないかと思われるが、 この件に関しては別記事《戦艦大和〜蜂巣甲板》 に記載しているので、そちらを参照して頂きたい。

意外に知られていないと思われるのは潜水艦の装甲であるが、 如何なものであろうか。 前大戦までの潜水艦は浮上しての砲撃戦も考慮して造られており、 その対象は非武装の商船とは限らないので、 被弾することも考えて一部に装甲を設けていたのである。 ただし日本の潜水艦に関して言えば、 伊6潜から装甲は廃止されているそうである。 日本の潜水艦戦略は他国とは大きく異なり、 主力艦同士の決戦に先立って敵艦隊の攻撃を第一としていたので、 まともに水上艦艇と撃ち合うことは避けたと言うことであろうか。

装甲の範囲は浮上状態で水面上に出る部分であるが、 前後方向に関する範囲は不明である。 また装甲は構造部材とは別に装備した例もあるし、 内殻を増厚して装甲を兼ねる場合もある。 構造部材である内殻が装甲を兼ねていたとしても、 その板厚の決定は耐圧強度上必要な厚さではなく、 被弾を考慮して決定された値なので装甲と呼んでも何ら問題は無いだろう。 ただし重量区分として潜水艦に甲鈑や防禦板があったのかは不明であり、 恐らく船殻として計上されていたのではないかと思われる。

潜水艦の外殻は非耐圧なので薄板でも十分なのであるが、 敵艦の体当たり攻撃に備えて増厚してある艦も存在する。 外殻の増厚は日本艦に限ったことではなく、 ドイツのⅨC型潜水艦では外殻の方が内殻よりも厚い個所もあり、 司令塔は更に厚い甲鈑で覆っている。 前大戦も末期になると、 日本の駆潜艇等は浮上した米潜に撃ち負けているいるようであるが、 米潜の状況については資料を持ち合わせていないので詳細は分からない。

艦艇に限らず、兵器と言うものは実戦を経て大きく様変わりする。 艦艇の場合には前大戦のような大規模な海戦は発生していないが、 フォークランド紛争を経てアルミ構造物の見直しが行われている。 現在では過去の遺物となったような装甲ではあるが、 電子機器を満載した区画への被弾でもあれば、 再び部分的に装甲が施される可能性が無いとは言い切れない。 勿論装甲の材料は大きく異なったものになるだろうが。