|

| トップ>メニュー>北海道・東北地方>二本松城 |

| にほんまつじょう |

| 二本松城 |

| 別称:霧ヶ城、白旗城 |

| 所在地:福島県二本松市郭内 |

|

| 形状 |

ー |

平城 |

史跡指定 |

ー |

国特別 |

| ○ |

平山城 |

○ |

国 |

| ー |

山城 |

ー |

都道府県 |

| ー |

陣屋・館 |

ー |

市町村 |

| 遺構 |

ー |

建築物 |

天守閣 |

ー |

現存 |

| ○ |

石垣 |

ー |

復原 |

| ー |

土塁 |

ー |

外観復原 |

| ー |

水堀 |

ー |

復興 |

| ー |

空堀 |

ー |

模擬 |

|

| (撮影年月 H18・7) |

|

| 現存建築物 |

国宝 |

なし |

| 国重文 |

なし |

| 都道府県指定 |

なし |

| 市町村指定 |

なし |

| その他 |

なし |

| 復元建築物 |

簑輪門、模擬二階櫓 |

|

| アクセス |

公共 |

JR東北本線二本松駅下車後徒歩20分(山麓部まで) |

| 車 |

東北自動車道二本松ICからすぐ |

| ミニ情報 |

|

| 地図情報 |

|

|

| 城略史 |

二本松城は室町時代中期(嘉吉年間)に奥州探題を命じられた畠山満泰によって築城されました。畠山氏は清和源氏で足利氏一族ですが、もともとは桓武平氏秩父氏流です。鎌倉幕府草創期に活躍した畠山重忠の末裔であり、重忠は北条氏の謀略によって滅亡したのですが、重忠の妻は北条時政の娘だった関係から、重忠死後に足利義兼の子義純と再婚しました。そこで義純は畠山氏の名跡を絶やさないために畠山氏を名乗ることになり、畠山重忠の旧領も義純に与えられることのなりました。以降畠山氏は清和源氏となり、鎌倉時代末期まで続きます。それから元弘の変、建武の争乱にあたり、足利尊氏に従って軍功を挙げたので、畠山高国は奥州深題として東下し、その子孫満泰は二本松氏を名乗り天正年間まで続きます。天正14年(1586)伊達政宗は二本松城を攻略し、城は落城します。二本松(畠山)義継の子である城主の二本松(畠山)国王丸(のちの義綱)は本丸に火を放って、芦名氏の会津へ落ち、さらに葦名氏が摺上原の合戦で敗れたあとは常陸の佐竹氏をたより、天正17年(1589)常陸で殺害されたといわれています。こうして二本松(畠山)氏の嫡流は滅亡したが、一族の本宮氏が伊達氏に仕え仙台藩士として存続しました。

その後、豊臣秀吉の奥州仕置により、二本松城は蒲生氏郷の支配することとなりましたが、山頂部の石垣はこの頃に普請されたものと思われます。そして二本松城は、蒲生氏・上杉氏、再び蒲生氏・加藤氏、寛永20年加藤氏改易ののちは丹羽氏が白河から入封し幕末まで続きます。

丹羽氏は、戊辰戦争時に奥羽越列藩同盟に参加し、会津白虎隊と並び二本松少年隊の悲劇で有名ですが、城は1日で落ちてしまいます。そして明治6年に廃城、工場用地などに使用されたあと、戦後は霞ヶ城自然公園となりました。

(参照「二本松城址(二本松市教育委員会)」、「国別城郭・陣屋・要害台場事典(東京堂出版)」) |

|

| 主な見どころ |

|

| 山 麓 部 |

|

|

|

| ↑現地案内板:二本松城は、霞ヶ城公園として整備されており、見所は山麓部と山頂部のわかれています。また秋に行なわれる二本松の菊人形でも有名なところです。 |

↑二本松少年隊像:戊辰戦争時の悲劇のひとつとして語られる二本松少年隊。像の立つ、山麓部の千人溜と呼ばれるこの場所から戦陣へと向かったそうです。 |

|

|

| ↑三の丸石垣:積みはややおおざっぱであるが、高さのある石垣は壮観です。訪城すると、この石垣がまず目に飛び込んできます。 |

↑三の丸石垣と模擬櫓①:復元された櫓は模擬なのですが、周囲と違和感なくとけ込んでおり、言われなければわかりません。 |

|

|

| ↑三の丸石垣と模擬櫓②:塀も含め、やや小ぎれいすぎる感もありますが、復元としては好感の持てる範囲であると思います。 |

↑簑輪門①:正門(大手)にあたり、丹羽光重の時代に築かれたといわれています。戊辰戦争時(太平洋戦争ではない)に焼失し、昭和に再建されました。 |

|

|

| ↑簑輪門②:セオリーどおり右に折れ門をくぐります。現存していたら、さぞ素晴らしいものであったことでしょう。 |

↑簑輪門③:城内からみたところです。切り取られた石垣の風景が美しいです。 |

|

|

| ↑搦手門跡①:慶長年間(1590)に建てられたといわれているが、今は石垣と礎石を残すのみです。 |

↑搦手門跡② |

|

| 山 頂 部 |

|

|

|

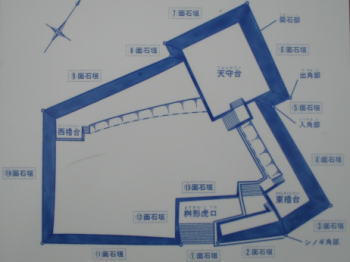

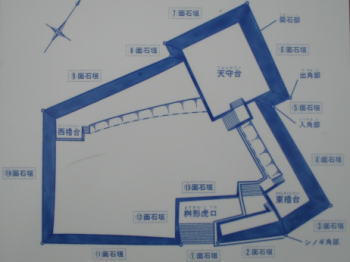

| ↑本丸跡平面図:現地案内板からの抜粋です。図の部分全てが修築・復元されており、なんとも素晴らしい景観となっています。 |

↑本丸石垣①:復元とはいうものの、塩梅よく経年劣化が進んでいるようで、もちろんまだ新築の不自然さはありますが、そんなに嫌悪感はありません。手前は天守台です。 |

|

|

| ↑本丸石垣②:こちら側の石垣内部には、慶長期(二本松城初期)とみられる別の石垣が埋もれています。もちろん、写真以外には見ることもできませんが。 |

↑本丸枡形虎口:本丸へは階段を登り、右へ折れる虎口となっており、山頂部に厳重な曲輪としての本丸が存在していました。決して飾りではない本丸です。 |

|

|

| ↑本丸と天守台:本丸は結構な広さがあります。説明書きがなかったのでわかりませんが、御殿のような建築物はなかったように思われます。 |

↑天守台からの眺望:眼下に二本松市街が広がります。城下からも、山頂部の石垣の輝きがよく見えたことでしょう。 |

|

|

| ↑本丸移築石垣:天守台部分の石垣は、破損が著しかったため移築展示されています。移築とはいえ、オリジナルの穴太積みの石垣が見られるので貴重な遺構です。 |

↑本丸直下大石垣①:二本松城でも最も古い石垣が本丸の下に現存しています。慶長初期に蒲生氏郷に召し抱えられた穴太衆により築かれたものです。 |

|

|

| ↑本丸直下大石垣②:新しい本丸石垣が上に見えます。こうしてみると、二本松城の山頂部は、石垣によって固められた堅固なものであったことが想像できます。 |

↑二本松歴史資料館:城跡からやや離れた市街地に位置します。車の場合は隣に市営駐車場があるので、そこを利用すると良いと思います。 |

| 入場券・パンフ等 |

|

|

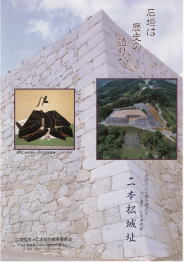

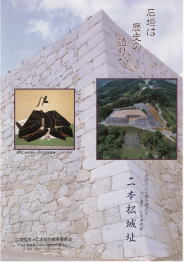

| 二本松城パンフ:歴史資料館で入手することができる無料のパンフ。城の歴史や、石垣の復元過程などが簡記されています。 |

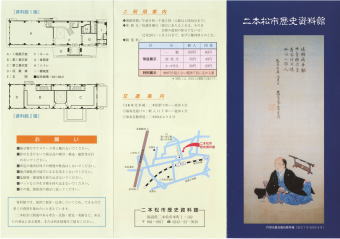

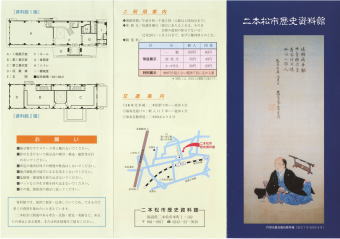

二本松歴史資料館パンフ:この資料館は、城関連のものだけでなく、二本松全体の歴史をテーマとした展示となっています。 |

|

| 探訪年月 |

①H9・9②H18・6 |

| 併設・周辺資料館 |

二本松市歴史資料館(二本松市本町1ー102)

開館時間:9時00分から17時00分(入館16時30分まで)

料金:100円

休館:毎週月曜日、祝日の翌日、12月29日~1月3日

℡0243ー23ー3910 |

| 参考見学所要時間 |

約2時間00分(資料館を含む) |

| お薦め度 |

私見 |

見学ポイントが、山麓部と山頂部にわかれており、それなりの時間的ゆとりを持って行った方が良いと思います。特に山頂部の石垣は、復元されたものですが、大変素晴らしい出来となっていますし、本来の石垣も残されているので、見応えがあります。山麓部も、建築物など非常に好感の持てる復元保存がなされており、東北地方の名城を堪能することができるお薦めの城跡です。 |

| ○ |

城郭ファン以外も必見 |

| ー |

見逃せない対象です |

| ー |

城好きは行きましょう |

| ー |

予備知識がある方は・・ |

| ー |

マニア向け |

|

|

|

| 初版20070406 |

| 戻る |