|

| トップ>メニュー>北海道・東北地方>盛岡城 |

| もりおかじょう |

| 盛岡城 |

| 別称:不来方城 |

| 所在地:盛岡県盛岡市内丸 |

|

| 形状 |

ー |

平城 |

史跡指定 |

ー |

国特別 |

| ○ |

平山城 |

○ |

国 |

| ー |

山城 |

ー |

都道府県 |

| ー |

陣屋・館 |

ー |

市町村 |

| 遺構 |

ー |

建築物 |

天守閣 |

ー |

現存 |

| ○ |

石垣 |

ー |

復原 |

| ー |

土塁 |

ー |

外観復原 |

| ○ |

水堀 |

ー |

復興 |

| ○ |

空堀 |

ー |

模擬 |

|

| 本丸・二の丸間の空堀(撮影年月 H18・8) |

|

| 現存建築物 |

国宝 |

なし |

| 国重文 |

なし |

| 都道府県指定 |

なし |

| 市町村指定 |

なし |

| その他 |

蔵があるようです(見落としました) |

|

| アクセス |

鉄道 |

JR東北本線盛岡駅下車岩手県交通バス7分 |

| 車 |

JR盛岡駅から5分 |

| ミニ情報 |

水堀の近くに市営駐車場あり |

| 地図情報 |

|

|

| 城略史 |

盛岡城が南部氏の居城として、現在のような姿に作られ始めたのは、信直のよる文禄元年(1592)頃と云われるが、洪水により普請は難航し、一応の完成をみたのは慶長16年(1611)とみられる。

それ以降も普請は続けられ、元和・寛永年間まで続いた。東北地方には極めて珍しい総石垣の城である。

明治維新に際し、南部藩は奥羽越列藩同盟の中核として参加し降伏する。明治6年に存城と決まるが、建物は取り壊され明治39年に岩手公園となり現在に至る。 |

|

| 主な見どころ |

|

|

| ↑現地案内板:図の下方にある水堀から見学すると良いでしょう。意外に盛岡城に水堀が存在するとは知られていないのでは? |

↑水堀:規模としては幅も狭く小さなものですが、盛岡城に水堀が現存すること自体が意外で、興味深いものでした。 |

|

|

| ↑瓦御門跡:ここから城内に入ると三の丸になる、最もポピュラーな入口。 |

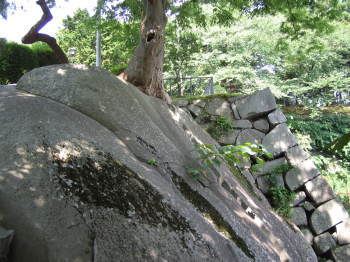

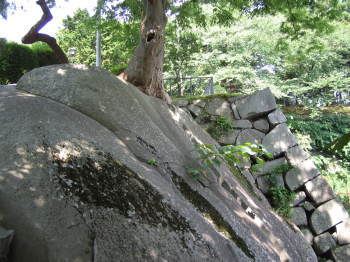

↑不明御門跡:三の丸に入るもう一つの入口。こちらの門外には写真のような巨石がある。もとは岩山であったことが想像される。 |

|

|

| ↑二の丸高石垣:ご覧のように西日本の城に負けない高石垣は見事というほかはない。 |

↑本丸・二の丸間の空堀:よく城の紹介で使われるアングルがここ。堀の深さや幅自体はたいしたことないが、総石垣だけに厳重。赤い欄干の橋はもとは屋根付きの廊下橋。 |

|

|

| ↑吹上御門跡への坂:本丸を囲む腰曲輪へ入る門へと続く坂道。まるで後世に整備されたかのような石垣と坂道だが、オリジナルのものであるから驚き。 |

↑榊山曲輪:二の丸と腰曲輪の間から突き出る出丸のような小さい曲輪。実際には曲輪としての機能はなかったであろう。 |

|

|

| ↑本丸二重櫓の石垣:本丸の南西角にあった二重櫓の石垣。 |

↑末門跡①:本丸へ入る唯一の門跡。他には廊下橋を渡るしかない。 |

|

|

| ↑末門跡②:かなり巨大な門であったことが石垣だけでも想像できる |

↑本丸:その敷地面積は小さい。そのため二の丸に表御殿が、本丸には奥御殿があった。また実質の天守である三重櫓が南東角に存在した。 |

| 探訪年月 |

①H8・9②H18・8 |

| 併設・周辺資料館 |

岩手県立博物館(盛岡城からは遠隔)

℡019ー661ー2831 |

| 参考見学所要時間 |

約1時間30分 |

| お薦め度 |

私見 |

一般向けとしてみると蔵以外に現存建築物がないので、普通の公園にしか見えないでしょう。

盛岡城の見所はなんと言っても石垣。これにつきます。西日本居住の方は石垣が当たり前のため、感銘は少ないでしょう。しかし東日本でこれだけの石垣造りの城は、大変珍しいのです。

一周してもたいした大きさではないので、是非とも探訪の際は東日本を代表するテクニカルな石垣をゆっくりと堪能して下さい。 |

| ー |

城郭ファン以外も必見 |

| ○ |

見逃せない対象です |

| ー |

城好きは行きましょう |

| ー |

予備知識がある方は・・ |

| ー |

マニア向け |

|

|

|

| 初版20061200 |

| 戻る |