地球の気候当面「寒冷化」の新聞記事

掲載日2009年2月11日 逸見恭男

このHPの編集者・斉藤さんが、時々「地球温暖化」関連の記事を掲載されており、それを読ませていただいている。先日は彼に「毎日新聞」の囲み記事「地球温暖化の主犯は?」を送ったところ、それに彼のコメントを入れてHPに掲載してくださった。その頁はココをクリックすると見ることができる。

小生も「地球温暖化」に関心を持っているので、関連する新聞記事やTV番組を見ているが、2月2日発行の「日本経済新聞」にこれに関連する記事が掲載されていたので、また斉藤さんにその記事を郵送した。

その新聞記事を下に示す。

新聞記事をコピーしたものは読みにくいので、以下上記の記事をそのまま書き直した。

タイトル:昨年の気温、21世紀で最低。地球の気候当面「寒冷化」 自然変動が温暖化抑制

|

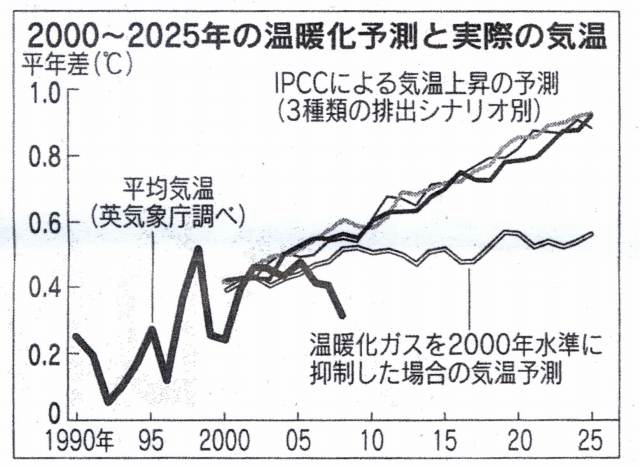

| 地球の平均気温(IPCCの予測と英気象庁調べ) |

平均気温は1970年代半ば以降ほぼ一貫して上昇。しかし98年をピークにこの10年間は横ばいないし低下し、2008年の気温は21世紀に入り最も低かった。

この結果、気象変動に関する政府間パネル(IPCC)が予測する気温の上昇カーブとの隔たりが拡大。IPCCは気温が2000−25年に10年あたり約0.2度のペースで上昇するとしているが、実際は最近10年で約0.2度下がった。

気温低下の原因として専門家が有力視しているのが、海の自然変動の影響。太平洋では数十年ごとに水温が上下する太平洋10年規模振動(PDO)という現象が知られる。PDOの高温・低温期は、平均気温の上昇・下降期とほぼ連動。2000年前後にPDOが高温期から低温期に切り替わったと見られている。

前回のPDOの低温期は70年代半ばまで約30年続いた。今回も同じ規模で低温期が続くと、2030年ごろまで平均気温が上がらない可能性がある。IPCCの長期見通しが正しければ、その後は再び上昇することになる。

IPCCに参加する研究者は、近未来の気温を正確に予測するため、自然変動の発生時期を考慮した計算機シミュレーションに乗り出している。

寒冷化との関係で太陽活動の「異変」も注目されている。米航空宇宙局(NASA)は昨年9月、「太陽活動が約50年ぶりの静かさ」と発表。その後も太陽活動は静かな状態が続いている。太陽の日射量の変化のほか、太陽磁気の変動が地球気候に与える影響への関心が高まっている。

IPCCは2007年の報告書で、今世紀末までに最大6.4度の気温上昇を予測している。

専門家の見方

江守正多・国立環境研究所温暖化リスク評価研究室長の話 −いずれ温暖化に反転ー

気温変化はCO2などの増加によるなだらかな上昇に、様々な周期の自然変動による凸凹が重なって表れる。海洋の数十年規模の自然変動が現在は低温局面に入っており、長期的な上昇傾向を打ち消していると考えられる。

IPCCの将来予測の根拠になっている計算機シミュレーションでは、自然変動も再現されるが、その発生時期までは特定できていない。このため気温上昇の予測は複数の計算結果が平均された直線的な上昇線で示される。目下の気温の推移と食い違って見えるのはそのため。IPCCの予測が外れたとの批判は当たらない。

自然変動はいずれ反転し、今後は気温を押し上げることになる。10〜20年後には急速な温暖化が訪れるだろう。

(筆者注記)江守氏はIPCCの検討メンバーである。

赤祖父俊一・米アラスカ大学名誉教授の話 −気温上昇は最大1度ー

IPCCが温暖化の主因とみなしているCO2の増加は今も続いているのに、気温の上昇は止まり、海水面も降下し始めている。IPCCは予測の誤りを認め、直ちに公表すべきではないか。

地球の気温は小氷期と呼ばれる寒冷期からの回復が1800年代から続いており、その上昇のペースは100年で0.5度。過去100年の気温上昇は約0.6度なので、近年の気温上昇の大部分は小氷期からの回復分と見なすことができる。これに数十年規模の自然変動が作用して今は気温上昇が抑えられている。

小氷期からの回復が今後も続けば、今世紀末までの気温上昇は約0.5度。

そのときに数十年規模の自然変動が温度を上げる方向に働いた場合でも、上昇幅は最大1度程度にとどまるだろう。

![]()

筆者コメント:当面の勝負は、平均気温も低下したので、IPCCの予測誤りとなったようです。しかし何十年後には自然変動が気温を上昇するように働くかもしれないので、もっと長期的に確りした全世界的な案を作成し、推進するべきでしょう。ラッキーなことに自然が人間に考える時間を与えてくれたということでしょう。

HP編集者(斉藤清)コメント:逸見さんの最後の文「ラッキーなことに自然が人間に考える時間を与えてくれた・・・」は、この複雑な問題に対し、軽妙な表現で、なるほどそうなんだと思わせてくれた。

昨年12月にこのHPに、東工大教授・丸山茂徳氏の「地球温暖化論に騙されるな!」を読んでを掲載したら、色々の方からメールが届いた。丸山茂徳氏と赤祖父俊一氏の論拠はかなり一致しているようだ。今回の論拠の一つになっている英気象庁調べの、「世界の平均気温がここ10年横ばいないし低下傾向にある」とあるが、海洋の気温も含めて地球全体を網羅できているのだろうか?先進国の観測点は多いが、後進国に多い砂漠地帯の観測データもほぼ同様の密度で測定されているのだろうか?または気象観測衛星の観測データも入っているかもしれない。もしそうならば、衛星の気温観測データが0.1度単位の正確さで測定できるものだろうか?

また最近の異常気象、例えばオーストラリアのメルボルン界隈で連日気温が45度を越す驚異的な熱波とか、巨大なハリケーンやサイクロンの発生による甚大な被害、過去に殆ど例を見ない日本本土に台風が一度も上陸しなかった昨年の台風の進路などの現象も予測できない気象学のレベルで、100年先を予測するのは至難であると思った。

しかし石油資源は必ず将来枯渇することは確かであるし、それを燃やすと発生する温暖化ガス(CO2)よりも、大気の汚染が進むのが怖い。これで大量の病死者が世界規模で起こり、自然の摂理で人口爆発が抑制されることが起こらないとも限らない。省エネは絶対必要なことだけは間違いない。

先進国の農地の灌漑用地下水レベルの低下、地球規模の砂漠化の進行で、絶対的な食糧難時代が遠からず到来することも心配の種である。少子化対策より、高齢化にシフトした絶対人口の少ない人口構成で、GNPとGDPを上げることに智恵を絞るべきである。