| 大手町 |

| 皇居東御苑(江戸城) |

| 所在地:千代田区千代田1(東京メトロ 大手町駅 ・竹橋駅徒歩5分) |

| HP:http://www.kunaicho.go.jp/event/higashigyoen/higashigyoen.html |

| 入場料:無料 |

| 開園:9:00〜17:00 (3/1〜4/14は9:00〜16:00、9/1〜10/31は9:00〜16:30、11/1〜2/末は9:00〜16:30) 月曜日・金曜日休園 |

|

|

東京のシンボルは何だろう。それは僕は皇居ではないかと考えている。かつて江戸城があったこの場所。徳川将軍15代から、明治・大正・昭和・平成の4代の天皇と、その主は常に日本を代表する人物であった。 その皇居に行ってきた。現在皇居で一般公開されているのは、東御苑の他は皇居外苑などごく一部である。 |

|

|

皇居東御苑は、かつて江戸城の本丸のあった場所である。現在は大手門、平川門、北桔橋門の3つの門がそこへ通じている。今回僕は、東京メトロ竹橋駅を下車して、平川門から入ることにした。 |

|

|

東外苑はとにかく広い。全部で21ヘクタールあるとのこと。門や一部の建物を除いて、あまり江戸城の遺構は残っていないが、雰囲気を味わいながら、散歩することができる。 平川門は、皇居の北東に位置している。別名を「不浄門」というが、これは平川門が鬼門に当たり、江戸城内の罪人や死者を城外に出す際に使われたことに由来する。例えば、1701(元禄14)年江戸城松の廊下で刃傷事件を起こした浅野内匠頭長矩(1667〜1701)は、この門から田村右京大夫邸に移送されている。また、大奥女中の通用門でもあった。 |

|

|

| 平川門から入ると天神堀にぶつかりそのまま道は右へ続いている。かつてはこの天神堀は他のお堀とつながっていたが、現在は埋め立てられ、池のようになっている。 |

|

|

| 急勾配の梅林坂を上り、書陵部の建物の脇を通り、かつての本丸の方へ出る。ここは現在建物は残っておらず、だだっ広い芝生があるだけだ。 この広場の北側にある石垣が江戸城の天守台。かつてここには天守閣があったはずである。 |

|

|

江戸城は、1457(長禄元)年に太田道灌(1432〜86)によって築かれた。その後、上杉氏、北条氏が支配するが、1590(天正18)年、徳川家康(1543〜1616)の本拠地となる。 天守閣が築かれたのは、2代将軍・秀忠(1579〜1632)の1607(慶長12)年。その後、3代将軍・家光(1604〜51)が大修築を行い、1638(寛永15)年に、5層6階、高さ58メートルの大天守閣となった。しかし、1657(明暦3)年1月18日に起きた明暦の大火(振袖火事・丸山火事)によって、天守は焼失。以後、再建されることはなかった。 |

|

|

天守台の上に登ってみた。現在は芝生のある広場となっている本丸はかつては表、中奥、大奥と分けられ、天守台寄りの部分にいわゆる“大奥”があった。表が公的な行事・儀式を 行う場所、中奥が将軍が政務を行う場所、そして大奥が将軍の私邸である。 大奥は、3代将軍・家光の乳母・春日局(1579〜1643)によって組織され、そこには将軍の正室や側室、生母、そして彼女らに仕える女中らが生活 していた。いわゆる“男子禁制”の場で、最近テレビドラマとしてもたびたび取り上げられている。 |

|

|

皇居東御苑の敷地内には、往時を偲ぶ遺構はあまり残っていない。とは言っても、ぽつぽつと点在している。 天守台からまっすぐ歩くと、右(西)の隅に石室(いしむろ)が残っている。一見防空壕にも見える。抜け穴だとか、金蔵という説もあったらしいが、実際には火災や地震などの非常時に備えて、調度品などを納めていた場所であったそうだ。 |

|

|

石室の中には入れないので、外から中を覗いてみた。特に何もないようだ。 |

|

|

石室から少し南には富士見多聞が現存している。多聞とは、防御を兼ねて石垣の上に築かれた長屋作りの倉庫。そのため、裏側はお堀に面していて、いざという時には敵を狙い撃ちできるよう、鉄砲や弓矢が納められていた。 |

|

|

江戸城が戦場となったのは、それこそ豊臣秀吉(1537〜98)の小田原攻め(1590年)にまで遡らねばならない。江戸城も、その際に攻め落とされている。富士見多聞が使用されたとしても、その時以来のはずである。 戦場にこそならなかったが、江戸城は何度となく、歴史の大事件の舞台となっている。その一つが、浅野内匠頭の刃傷事件(1701年)。殿中松の廊下で、浅野内匠頭が、吉良上野介義央(1641〜1703)に斬りつけた事件である。その結果、内匠頭は即日切腹。上野介にはおとがめなしだったことから、赤穂四十七士による吉良邸討ち入り(1703年)に発展する。 その舞台である、松の廊下は、現在では残っていない。ただ、石の碑が建つのみ。 |

|

|

そのまま南西の隅にまで歩くと、富士見櫓がある。ここは、1657年に天守閣が焼けてからは、実質天守閣の代わりを務めてきた建物。江戸城内の現存する3つの櫓のうちの一つ。 |

|

|

引き続き、本丸から二の丸の方へ向かう。広場の北側に戻り、汐見坂を下りていく。汐見坂はその名前からわかるように、かつて海を見ることができた。つまり、当時は皇居広場の近くまで日比谷入江が入り込んでいたそうなのだ。もちろん、今は海はまったく見えない。 |

|

|

二の丸跡には、雑木林や庭園があり、緑にあふれている。もっとも雑木林は今(12月)は葉が落ちているが…。 |

|

|

その二の丸庭園内にある建物は、諏訪の茶屋。1912(明治45)年の再建。かつては現在御所のある、吹上地区にあったそうだが、皇居東外苑が整備された際に、ここに移された。 |

|

|

回遊式の二の丸庭園は、もともとは小堀遠州政一(1579〜1647)の作。その後、3代将軍・家光によって改修された。しかし、度重なる火災で荒廃。1968(昭和43)年に東御苑の公開に当たって復元された。9代将軍・家重(1712〜61)時代の図面を参考にしているそうだ。 なかなか見ごたえがあるので、しばらく散策する。 |

|

|

二の丸庭園では、菖蒲や梅を始めとした花々が季節ごとで楽しめるらしいが、今回は12月も終わりでは、そう目立って花は咲いていなかった。 |

|

|

二の丸庭園の南の端のほうに一つの古びた電燈があった。「皇居正門石橋旧飾電燈」とあり、皇居正門石橋に1888(明治21)年から置かれていたものらしい。 |

|

|

| 二の丸と本丸を結ぶ大手三の門の跡の方へ戻ると、細長い建物がある。これは百人番所。ここには、鉄砲百人組と呼ばれた、甲賀組、伊賀組、根来組、二十五騎組の4組が昼夜交替で詰めていた。各組には各20騎の与力の他に、各100人の同心が配属されていた。 |

|

|

江戸城内には百人番所を含めて3つの番所が現存している。城の奥の番所ほど、位の上の役人が詰めていたそうだ。 中之門(現存せず)の内側にあった大番所は、一番奥にあり、最も位の高い与力・同心が詰めていた。 |

|

|

| 逆に入口に一番近い同心番所は、一番の下役である同心が詰めていて、主に登城する大名の供の監視に当たっていた。 |

|

|

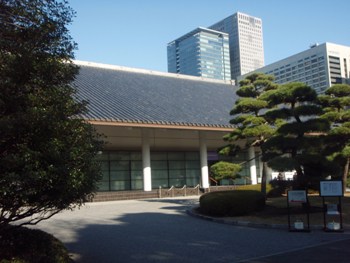

大手門入ってすぐのところにある三の丸尚蔵館は美術品の展示室。1989(平成元)年に皇室に代々受け継がれてきた美術品が国に寄贈されたのを機に、これらの保存・管理を目的として1992(平成4)年に建設、翌年に開館している。 この時はちょうど「御成婚50年・御即位20年記念特別展『両陛下―思い出と絆の品々』」という展示をやっていた。全国各地から両陛下に贈られた品物を展示している。まあ、時間があるなら ちらっと覗くぐらいで十分だろう。 |

|

|

ここまで来ると、出口である大手門は近い。大手門と言えば、江戸城の正門。1620(元和6)年建築。1657(明暦3)年の明暦の大火や、1945(昭和20)年の東京大空襲で何度となく焼けており、現在のものは、1967(昭和42)年に復元され ている。 入母屋造りの渡櫓も復元されている。 |

|

|

大手門の敷地内には鯱が置かれている。これはもともと大手門渡櫓に設置されていたもの。頭部に「明暦三丁酉」と刻んであり、明暦の大火後に再建された際に取りつけられたものと思われる。 |

|

|

|

大手門から出ると、東京駅が目と鼻の先。江戸城を歩くコースもこれでおしまいである。 旧江戸城は、往時を偲ぶ建築物はあまり残っていないが、その分空想をかきたててくれるような場所である。 |

| (追記) |

|

|

皇居東御苑に通じる門は、この時通った平川門・大手門の他にもう一つ、北桔橋門(きたはねはしもん)がある。かつては江戸城本丸防御の為に、橋をはねあげて遮断する仕掛けがあったらしい。ここからは、武道館や科学技術館などのある北の丸公園が目と鼻の先である。 |

|

(2009年12月22日) |