日本一周第1回「いい日旅立ち」

2006年6月30日(金)

朝起きると頭が痛かった。どうやら前日飲みすぎたせいらしい…。しかし、そんなことを言ってはいられない。旅はまだまだ続く。無理を押して出発した。

7:10 仙台 →(千石線)→ 松島海岸 7:49

〈松島〉

日本三景の一つ・松島

今日最初の目的地は安芸の宮島(広島県)、天橋立(京都府)と並ぶ日本三景の一つ、松島。

「奥の細道」の旅の途中、松尾芭蕉(1644〜94)もここを訪れ、「松島やああ松島や松島や」という句を詠んだと言われている。もちろん、これは伝説であって、芭蕉がまさかこんな句を詠むはずはないだろう。どうやら、そう言われるようになった理由というのは、「奥の細道」 の中で芭蕉は松島では1句も詠んでいないからなのだ。ただ、芭蕉に同行した弟子の河合曾良(1649〜1710)が

松嶋や鶴に身をかれほととぎす 曾良

と詠んでいるだけである。一説には芭蕉は松島のあまりの美しさに感動してとても句を詠むことができなかったのだとか。

日本三景碑

さて、そうまで人を感動させるという日本三景・松島。観光シーズンではないし、朝早いこともあって、閑散としている。景色を観るにはこれ以上無い好条件だと言える。

だが、個人的には松島はそんなに美しいという印象を受けなかった。確かに松林に、点在する島々。美しいことは美しいと言えなくも無い。しかし、陸から観ているからだろうか、どうもわかりにくい。

本当は遊覧船に乗ればいいのかもしれなかったが、今回は先を急ぐ関係で乗らなかった。

松島

五大堂

まだ8時前。瑞巌寺などの観光地はまだ開いていないだろうと思い、外から眺めるだけの五大堂へ行った。

すかし橋

五大堂は松島海岸沖の小さな島の上にある。そこに行くには「すかし橋」という木の橋を渡らねばならない。その名の通り、海面が透けて見える橋で、渡るこっちもおっかなびっくり。そもそもこの島そのものが聖域であるため、身も心も引き締めるための工夫なのだそうである。

この五大堂は807年に坂上田村麻呂(758〜811)がこの島に毘沙門堂を建てたことに始まる。その後、828(天長5)年に慈覚大師円仁(794〜864)が、瑞巌寺の前身・松島寺を建立し、ここに五大明王を祀った。現在の建物は1604 (慶長9)年に仙台藩初代藩主・伊達政宗(1567〜1636)が建てたもので、国の重要文化財である。

◆瑞巌寺(HP)

瑞巌寺正門

続いて国宝・瑞巌寺へ。

松島海岸に建っている山門をくぐって瑞巌寺へと至る。

瑞巌寺の正式名称は「松島青龍山瑞巌円福禅寺」。828(天長5)年慈覚大師により開創され、当初は天台宗延福寺と称した。その後、13世紀半ばに北条時頼(1227〜63)によって円福寺と改称し、臨済宗の寺となる。さらに江戸時代に政宗によって改修され、現在の大伽藍が完成した。国宝に指定されているのは本堂と庫裏である。

どうでもいいことだが、瑞巌寺にゆかりのある時頼と政宗、大河ドラマ(2001年「北条時宗」、1987年「独眼竜政宗」)ではどちらも渡辺謙(1959〜)が演じていた。ついでに 奥州藤原氏を描いた大河ドラマ「炎立つ(ほむらたつ)」でも渡辺は始祖・藤原経清(?〜1062)と最後の当主・泰衡(1155〜89)を演じていたから、よっぽど東北に縁があるようだ。

瑞巌寺・西国三十三観音巡礼所

さて、門をくぐると、杉並木がまっすぐと本堂へ伸びている。入ってすぐ右に「西国三十三観音巡礼所」として33の観音像が石に刻まれている。1934(昭和9)年に月田文治の手によるもので、なかなか見ごたえがある。

瑞巌寺・大伽藍

国宝に指定された本堂は、大伽藍の名に恥じない豪華なもので、ふすま絵も、すかし彫りの彫像もいい。

庫裏

同じく国宝の庫裏は、非公開のため、外から見るだけで、青龍殿(宝物殿)へ。

政宗の木像などが展示されている。政宗は幼い頃に疱瘡で右目を失っているのだが、彼の遺言によって絵や像はすべて右目が入れられている。僕にしてみると、政宗のイメージはNHK大河ドラマ「独眼竜政宗」 で渡辺謙が演じていたものが強いので、アイパッチがないとなんだか物足りなく感じる。

青龍殿

発身窟

北条時頼と円福寺開山の法身性西が出会った場所とされる

◆観瀾亭・松島博物館

観瀾亭・松島博物館

松島は見所が多い場所であったが、松島駅10時発の電車に乗らなければならない。だからあまりゆっくりもしていられない。いくつかの観光地を駆け足で回ることになった。

瑞巌寺からほど近い観瀾亭に足を伸ばす。文禄年間に豊臣秀吉(1537〜98)から伊達政宗に拝領された伏見桃山城の一棟を、江戸品川の藩邸に移築したものを、仙台藩二代藩主・伊達忠宗(1600〜58)がこの地に移したものが現在の観瀾亭とのことである。藩主の納涼・観月の亭として、「月見御殿」とも呼ばれ、藩主やその一族の宿泊・接待用の施設として利用されていた。

観瀾亭

この建物を観瀾亭と名づけたのは5代藩主・伊達吉村(1680〜1752)とのこと。縁側からは松島湾が一望できる。

観瀾亭縁側

縁側から眺めた松島湾

隣接する松島博物館は伊達氏の武具や調度品といったものを展示。中でも5000分の1の松島の立体模型が、現地にいるだけではなかなか全貌をつかみにくい松島の様子を紹介してくれてありがたかった。

どんぐりころころの碑

裏には「どんぐりころころ」の碑があった。この歌を作詞した青木存義(あおき・ながよし/1879〜1935)は松島村の出身。文部省在職中の大正年間、松島での幼き日を偲んで作ったものだそうである。

みちのく伊達政宗歴史館

先にも述べたように、僕の中では伊達政宗といえば、大河ドラマ「独眼竜政宗」のイメージが強い。僕らと同世代の人たちはいずれもそうだろう。何しろ、「独眼竜政宗」は、歴代大河ドラマの中でも最高の視聴率を記録している のだから。

以前仙台を訪れたとき、政宗…いや政宗公がまさに神様のような扱いを受けていたのに驚かされたが、ここ松島でも常に政宗公が顔を出している。「みちのく伊達政宗歴史館」なる博物館を見つけたので、つい入ってしまった。入場料は一般1000円と、瑞巌寺(700円)や観瀾亭(200円)に比べると割高だった。

伊達政宗の蝋人形

右の隅に太宰治(青森県出身)が見える

この博物館は伊達政宗の生涯と、その他みちのくゆかりの偉人たちを紹介した蝋人形博物館である。

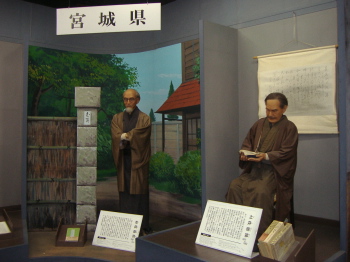

宮城県出身の志賀直哉(左)と土井晩翠

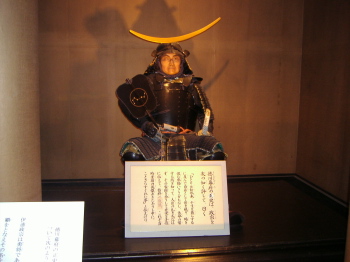

会津藩主・松平容保

前半はみちのくの偉人たちのコーナーだが、宮城県に限らず、東北5県にまたがって紹介している。また、「時の人」コーナーでは、2001年小泉純一郎(1942〜/神奈川県出身)、2002年小柴昌俊(1926〜/愛知県出身)、2003年松井秀喜(1974〜/石川県出身)と出身地に関係なく話題の人を紹介している。しかし、なぜか2004年と2005年の展示がない。ひょっとしたら 蝋人形を作るのには2年かかるのだろうか。

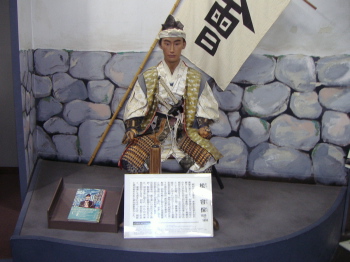

不動明王と梵天丸

後半が伊達政宗の生涯。誕生から不動明王の前で「梵天丸もかくありたい」と言った幼少期のエピソード、晩年にいたるまでをジオラマで紹介している。見ていると、大河ドラマのシーンが思い出される。肖像画と同様、ロウ人形は失われた右目がちゃんと入れられており、郷土の英雄への敬意が払われている。

伊達政宗

10:04 松島 →(東北本線)→ 平泉 11:45

松島では地ビール「松島ビール」を売っていた。しかしさすがに二日酔い気味なのでやめておいた。

そうして松島駅から再び電車に乗った。この頃にはようやく二日酔いも収まっていた。

岩手県に入り平泉にやって来た。今日はこの後遠野まで行く予定で、なかなか盛りだくさんで忙しい。

〈平泉〉

◆毛越寺(HP)

毛越寺

まずは毛越寺へ向かう。「もうつうじ」と読む。

850(嘉祥3)年、この地を訪ねた慈覚大師は、一面の霧に覆われ一歩も前に進むことができなくなる。足元に落ちていた白い毛をたどっていくうちに、大師は白い鹿を見つける。だが、大師が近づくと鹿は姿を消し、やがてどこからか白髪の老人が現れ、この地に堂宇を建立して霊場にせよと告げたという。

大師はこの老人が薬師如来の化身であると感じ、堂宇を建立し、嘉祥寺と名づけた。これが毛越寺の起こりである。

芭蕉の句英訳碑

門から入ると、芭蕉の句の英訳碑が立っている。芭蕉が平泉を訪れ、

夏草や 兵(つはもの)どもが 夢の跡

の句を詠んだのは1689(元禄2)年5月のこと。その句を新渡戸稲造(1862〜1933)が英訳したものである。

The summer glass

'Tis all that left

Of ancient warriors' dream

毛越寺本堂

毛越寺の主な建物は焼失してしまい残っていないが、礎石だけはあるので、それを見ると、当時相当の規模の寺だったことがわかる。

毛越寺・浄土庭園

大泉が池を中心とした浄土庭園が配され、絶景となっている。折りしもあやめ祭りの最中。あやめが綺麗に咲き誇っていた。

庭園に「遣水(やりみず)」の遺構が残る。 遣水とは池に水を取り入れるための水路で、底には玉石を敷き詰めるなど、様々な石を配置した作りとなっている。庭園の発掘調査中に発見されたものだが、平安時代のものとしては唯一のものだそうである。

遣水の遺構

この遣水に盃を浮かべ、流れに合わせて和歌を詠む、「曲水の宴」がかつて行われていたそうだ。

出島石組と池中立石

僕の大学時代の卒業論文は「義経家臣団の虚構と形象」。ようするに「義経記」について執筆している。それもあって、僕が源義経(1159〜1189)が大好きである。そんな義経ファンにしてみれば、義経終焉の地にぜひとも行かなければならない。1189(文治5)年の衣川の合戦で破れた義経が、妻子と共に自害して果てたのが、北上川に面した小高い丘・高館。ここにかつて義経の屋敷があった。

卯の花清水

高館に上るふもとには「卯の花清水」がある。芭蕉に同行した曾良がこの地で、

卯の花に 兼房みゆる 白毛(しらが)かな

の句を詠んでいる。兼房とは、義経家臣の増尾十郎兼房(1125?〜89)のこと。主君・義経の死を見届けた後、65歳で後を追った兼房の白髪の面影を、咲く卯の花 の白い花に見立てた句である。この清水には卯の花が咲くことから、卯の花清水と呼ばれているそうで、曾良の句碑が立っている。

曾良の句碑

ただ、現在清水は枯れてしまい、水道で代用しているのだそうだ。

高館義経堂入り口

高館からは、北上川や駒形峯を遠く見渡すことができる。

高館から北上川と駒形峯を望む

ここには芭蕉の「夏草や…」の句碑もある。三代の栄耀を誇りながらもはかなく滅び去った奥州藤原氏の過去に思いを寄せる。

そして、幕末の志士・頼三樹三郎(1825〜59)の「平泉歌」の詩碑もあった。1846(弘化3)年に平泉を訪れ、落日の感動を詠んだもの。

芭蕉句碑

頼三樹三郎詩碑

義経堂は1683(天和3)年、4代藩主・伊達綱村(1659〜1719)によって建てられた。本尊として、義経の木像が安置されている。勇ましさの中にやさしさを浮かべた表情をしている。

義経堂

義経像

すぐそばにあるのが、源義経主従供養塔である。 義経の家臣といえば、武蔵坊弁慶(?〜1189)を筆頭に伊勢三郎義盛(?〜1186)、佐藤継信(1158〜85)・忠信(1161〜86)兄弟、鷲尾三郎義久(?〜1189)、常陸坊海尊(生没年不明)といった顔ぶれが並ぶ。先にも言ったように、僕の卒論は「義経家臣団の虚構と形象」つまり義経の家臣がメインのテーマだったわけで、彼らについては思い入れが深い。

源義経主従供養塔

義経家臣の中でも代表的な人物である武蔵坊弁慶。その存在は半ば伝説的で、実在しなかったという説もある。もっとも僕は、「平家物語」や鎌倉幕府の記録である「吾妻鏡」に名前が出ているのを根拠に、間違いなく実在したのだと信じているのだが…。その彼の墓が中尊寺のふもとにあった。

武蔵坊弁慶之墓

五月雨の 降のこしてや 光堂

松尾芭蕉がこう詠んだ中尊寺。高校の修学旅行以来15年ぶりの訪問である。

名物わんこそば

ちょうどお昼時だったので、まずは腹ごしらえをしよう。中尊寺入り口近くの店で、名物わんこそばを食べた。

小さなお椀に一口ぶんのそばが入ったものが数十椀。それに天麩羅とかなめこおろしがついている。どうやらわんこそばとは、一度にいろいろな味を楽しむものらしい。

完食後

大量に思えたけれども、あっけなく完食。

中尊寺入り口

この先が月見坂

お腹もいっぱいになったところで、中尊寺へ向かう。急勾配の月見坂を登った。

途中、八幡神社があった。八幡神は源氏の氏神。1057(天喜5)年の前九年の役に際して、この地を訪れた源頼義(988〜1075)・義家(1039〜1106)父子は月見坂で戦勝祈願をしている。その後、勝利を得た後にこの地に京都の石清水八幡より八幡神を勧請した。

八幡堂

また、弁慶堂という建物には、義経と弁慶の木像を安置している。

弁慶堂

そうしているうちに、いよいよ本堂へ。

中尊寺は慈覚大師が850(嘉祥3)年に関山弘台寿院を開創したのが始まりだという。850年ということは、毛越寺と同じ時期ということである。しかし、このことは史料的な裏づけはまったくないとのこと。その後、859(貞観元)年に清和天皇から「中尊寺」の額を賜った。

確実にわかっていることは、奥州藤原氏初代・清衡(1056〜1128)が1105(長治2)年から1126(大治元)年にかけて、堀川天皇の勅命で伽藍を整備したということである。金色堂が建立されたのは1124(天治元)年。その後、基衡(1105〜57)、秀衡(1122〜87)と3代約100年に渡る奥州藤原氏の栄耀を誇 った。

1189(文治5)年、奥州藤原氏は源頼朝によって滅亡するが、中尊寺は頼朝の庇護を受け存続する。しかし、1337(建武4)年の大火災で金色堂を除いてほぼ全焼してしまう。芭蕉がここを訪れたのは1689(元禄2)年5月のことだが、「奥の細道」で彼はその荒廃ぶりを嘆いている。

現在の本堂が再建されたのは1909(明治42)年のことである。

中尊寺本堂

しかし、中尊寺のクライマックスは何といっても国宝・金色堂である。芭蕉の句の「光堂(ひかりどう)」。金張りのこの建物は、確かに「光堂」の名に恥じないほど照り輝き で、目が痛くなる。マルコ・ポーロ(1254〜1324)が「東方見聞録」で描いた「黄金の国ジパング」とは、平泉のことではなかったかとの説があるが、それも頷ける。金色堂には、奥州藤原氏の3代の当主、清衡、基衡、秀衡の3人の全身ミイラと、4代・泰衡(1155〜89)の首のミイラが収められている。受験生当時だったか、僕はこの4人の名前の順番を「キモヒヤ(肝冷)」と覚えたことを思い出す。

覆堂

中の金色堂は撮影禁止

現在、金色堂が収められている「覆堂」は、1963(昭和38)年に作られた2代目のもの。最初の覆堂は、1288(正応元)年に作られたもので、それ自体趣きがあり、重要文化財に指定されている。

旧覆堂

たびたび引用している芭蕉の句だが、句碑ももちろん建っていた。

そして、芭蕉の像もある。1995(平成7)年に「奥の細道三百年」を記念して作られた像だ。

芭蕉句碑

芭蕉像と奥の細道記念碑

だが、中尊寺を舞台に詩を詠んだのは何も芭蕉だけではない。岩手県出身の宮沢賢治(1896〜1933)。もここで詩を詠んでおり、金色堂の近くに碑が建っていた。

「中尊寺」 宮沢賢治

七重の舎利の小塔に

蓋なすや燐光

大盗は銀のかたびら

おろがむとまづ膝だてば

赭のまなこただつぶらにて

もろの肱映えかがやけり

手触れ得ね舎利の宝塔

大盗は礼して没ゆる

賢治詩碑

再び、月見坂を降りる帰路。池の上の木々に白い石鹸の泡のようなものが点々とあるのを見つけた。ひょっとしたら、木の上に卵を産むモリアオガエルの卵ではないだろうか?

モリアオガエルの卵(?)

15:33 平泉 →(東北本線)→ 花巻 →(釜石線)→ 遠野 17:31

〈遠野〉

仙台を出発して、松島、平泉と実に駆け足で宮城県から岩手県へと北上。今日の最終地である遠野に入った。

岩手県は遠野。柳田国男(1875〜1962)が「遠野物語」(1912年)に描いた遠野である。「遠野物語」を読むと、民話や伝承が現在にまで息づいているのではないかと思わせる遠野。駅前では早くも河童が出迎えてくれた。

遠野駅前の河童像