〜マックス・ランデと紳士の系譜〜

マックス・ランデ(1910年頃)

(「世界映画史」より)

このところ空前のお笑いブームと言われる。テレビをつけるとお笑いタレントの顔を見ない日はない。流行語大賞においても、2003年に大賞を受賞したのはテツandトモの「なんでだろう」であったし、昨年2004年には波田陽区(1975〜)の「…っていうじゃない。…残念!!○○斬り!」がトップテンに入賞するなど、その勢いは社会現象ともなっている(*1)。

こうしたお笑いブームは、今に始まったことではなく、過去にも何度かあった。前回1980年代初頭の漫才ブームの頃は僕は小学生だったが、なんとなく覚えている。「赤信号みんなで渡れば怖くない」というのは、漫才ブームの旗手の一人ビートたけし(1947〜)のネタであったが、小学校で「赤信号みんなで渡ればみんな死ぬ」というもじりが流行ったことを思い出す。ところが、この1980年代の漫才ブームは実は「第2次漫才ブーム」であったそうで、それに先立つ1960年代に最初の「第1次漫才ブーム(演芸ブーム)」があり、おりしも普及し始めたテレビの演芸番組によって、様々な人気者を輩出したのである。「昭和の爆笑王」林家三平(1925〜80)を始め、立川談志(1936〜2011)、コント55号の萩本欽一(1941〜)と坂上二郎(1934〜2011)、横山やすし(1944〜96)・西川きよし(1946〜)らが代表的なスターである。さらに、それ以前の1930年代にも最初の漫才ブームがあり、こちらはラジオによって普及した。横山エンタツ(1896〜1971)・花菱アチャコ(1897〜1974)はそれ以前の歌舞音曲を用いるというスタイルの漫才を一新、おしゃべりを中心としたスタイルの漫才を生み出し、「近代漫才の父」と呼ばれるようになった。こう考えると、どうもお笑いブームというのは約20年の周期で繰り返されるもののようである。

こうしたお笑いブームについては僕もいろいろ言いたいことがあるのだが、このエッセイはあくまで「映画史探訪」である。だから、基本的には映画にしぼって考えることにしたい。第2次漫才ブームから出てきたビートたけしこと北野武が「HANA−BI」(1998年バンダイビジュアル/テレビ東京/TOKYO FM/オフィス北野)で1997年のヴェネチア映画祭金獅子賞、「座頭市」(2003年バンダイビジュアル/TOKYO FM/電通/テレビ朝日/斎藤エンターテインメント/オフィス北野)で2003年の同監督賞を受賞するなど、映画監督として世界的に押しも押されぬ存在になっているのは、周知の通り。それ以前にも漫才のエンタツ・アチャコや、落語家の柳家金語楼(1901〜72)、ボードビリアンのトニー谷(1917〜87)など、お笑い界から映画のスターになった人は数知れない。お笑い界と映画界の関係はとても深い。そもそも世界の喜劇王チャールズ・チャップリン(1889〜1977)やバスター・キートン(1895〜1966)からしてボードビルすなわちお笑い界の大スターだったではないか。ひょっとしたら現在のお笑いブームの担い手たちの中からも映画界で活躍する人が出てくるかもしれない。

*1 2005年もレイザーラモンHG(1975〜)の「フォーー!」がトップテン入りした。

僕は以前「“笑”ほど素敵な商売はない」でサイレント期のコメディアンについていろいろ書いたことがあった。ところが、その当時(2003年2月)僕が実際に観ることができたサイレント・コメディはあまりにも数が少なく、今考えても恥ずかしいくらいであった。しかし、その後特集上映などで、多くの作品を目にすることができ、この機会に新しい情報を加えて書き改めようかと思う。「“笑”ほど素敵な商売はない」では、3大喜劇王(チャップリン、キートン、ロイド)を除くコメディアンをまとめて紹介する形にしたのだが、 これからはコメディアンの一人ひとりを独立した項として取り上げ紹介することにしたい。したがって、一部「“笑”ほど素敵な商売はない」と内容が重複してしまう部分も出てくるが、その点はご了承いただきたい。

フランスの喜劇王マックス・ランデ(1906年)

(「世界映画全史4」153ページ)

コメディ界最初の世界的大スターとしてはフランスのマックス・ランデ(1883〜1925)の名前があげられる。彼の名前「Max Linder」の読み方は資料によってどうも一致しない。「マックス・ランデ(もしくはマックス・ランデー)」あるいは「マックス・ランデール」という表記が混在している。中には「マックス・リンダー」とするものもあるが、これは明らかに英語読みしたものだろう。こういう時は本来の発音に近いものを採用するのが筋だと思うのだが、生憎それを確認する術がない。近年の資料では「ランデール」となっているものが多いので、あるいはそれが正しいのかもしれないが、「世界映画全史」(日本語版)等に従って、最も一般的と思われる「ランデ」をとりあえず採用することにした。異なった読み方があると、インターネットで検索する時になにかと不便だが、これでこのページはどの読み方でもヒットするはず。

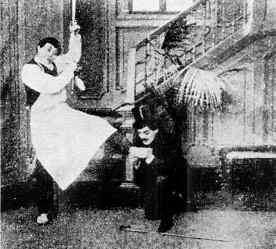

ランデは口ひげを生やし、黒いフロックコートに縞のズボン。シルクハットにエナメル靴。手にはステッキを持つ紳士然というスタイルである。演劇界の出身で、舞台で端役を演じていた1905年にシャルル・パテ(1863〜1957)にスカウトされて映画界入りした。彼のデビュー作は「ある中学生の最初の外出」(1905年仏)で、彼は主人公の中学生を演じている。デビューしたての頃の彼はか細く見えることから、中学生や高校生を演じることが多かったそうである。上の写真もデビューした直後のものであると思われるが、後のトレードマークである口ひげを生やしていない。

当時のパテの喜劇スターは“ボワロー”として人気のあったアンドレ・ディード(1884〜1938)。ランデも最初は彼の映画の助演が多かった。ディードはアクロバットの芸人からジョルジュ・メリエス(1861〜1938/「20世紀の魔術師」参照)のもとで映画デビュー。「シネマ・クラシクス」(1987年米)で断片的に観ただけであるが、軽やかな動きと特殊効果でなかなか楽しそうである。1908年にイタリアのイタラ社に引き抜かれてパテを退社すると、ランデがその後釜として主役を演じるようになり大スターとなった。一説には、ディードがイタリアへ渡ったのはランデに脅威を感じたからだとも言う。

ディードのスタイルはタキシードにシルクハットと、一見紳士風。しかし、やることなすことハチャメチャで、せいぜいのところはインチキ紳士。ランデの紳士スタイルはおそらくディードから受け継いだものと思われるが、まさしく紳士そのものである。

「ある中学生の最初の外出」(1905年仏)

中学生を演じるマックス・ランデ(右)

(「世界映画全史4」155ページ)

ところで、「“笑”ほど素敵な商売はない」を書いた時点で僕が観ていたランデの作品はアベル・ガンス(1889〜1981)が監督した「助けて!」(1923年仏)だけであった。この作品は軽めのものながら、しっかりとした作品でそれなりに楽しめたのだが、実はこの作品だけでランデを語るのは危険なのである。ランデは1910年からは自らの名前を冠した“マックス”シリーズを発表。1911年以降は自ら監督も行っている。日本でも1910年から1913年の間に約15本の作品が公開され、人気を博した。だが、1914年に勃発した第一次世界大戦に召集され従軍したことで運命が傾き始める。彼が不在の間に世界的喜劇スターの座に上り詰めたのはアメリカのチャールズ・チャップリンであった。「助けて!」は巨匠ガンスの作品ということで、特筆されるべき作品なのかもしれないが、ランデにしてみれば失意の時代の作品で、これによって真価を計るわけにはいかない。

それでは、彼の全盛期の作品はどのようなものであったのか。幸い「やもめの災難」(1908年仏)と「愛とチーズ」(1910年仏)の2作品を観ることができた。共に10分程度の短編ではあるが、それらを紹介することにしたい。

「マックスの爪医者」(1914年仏)

マックス・ランデ(右)

(「世界映画全史4」156ページ)

「やもめの災難」でランデが演じるのは、ささいなことで夫婦喧嘩をしてしまい、奥さんが実家に帰ってしまった紳士。独り身で自由になったと思いきや、炊事、買い物、掃除にてんてこ舞い。翌朝ネクタイを探そうとするが見つからず、家中をひっくり返してしまう。そこに奥さんが帰ってきて、彼は行いを詫びる。

一方の「愛のチーズ」。パーティに誘われたマックス。ところが、それに嫉妬した奥さんが、すごい臭いのするチーズを彼の服にこっそり隠してしまう。おかげで彼はパーティ会場でみんなに避けられてしまいわけがわからない。カフェに入れば、客はいなくなり、ウェイターには追い出されてしまう。ついには警官までもが逃げ出す始末…。

アクロバット芸人であったディードの作品は、彼の軽やかな動きでドタバタ色が強い作品であったようだが、ランデはボルドーのコンセルヴァトワール(芸術学校)で本格的な演技を学び、舞台に立っている。だから、彼の作品はハチャメチャさや、体を張ったギャグを見せるのではなく、パントマイムと豊かな表情を見世物とする。何よりもシチュエーションの面白さを重視。ボードビルの演技と上品さを映画に持ち込んだという点でランデには大きな意義があったと言える。

確かに「やもめの災難」の設定は、デンマークのカール・ドライヤー(1889〜1968)の出世作「あるじ」(1925年デンマーク/「聖女たちのララバイ」参照)や、アカデミー賞を受賞した「クレイマー、クレイマー」(1979年米)などにもつながるテーマで、言い換えれば十分に長編映画になりうる普遍的な題材である。もっとも、「愛のチーズ」のほうは、かなりシュールで非現実的。ところで、本場のチーズといえばその臭いは有名だが、人が逃げ出すほどきついものなのだろうか? 確かに“世界一”臭いチーズはフランスの公共機関への持込みが禁止されているそうである(*2)。しかし、そこまで臭うのなら、服に隠された時点ですぐに気づいてしまいそうなもの。そういえば、居眠りをしているナポレオン(1769〜1821)にチーズを嗅がせたところ「今夜はだめじゃ、ジョセフィーヌ」と言ったという。なるほど、「愛のチーズ」でみんなはチーズの匂いをマックスの腋臭(わきが)と勘違いしたのだろうか。

「愛のチーズ」のラストでマックスはようやく自身が臭いの原因であったことに気づく。そして、臭いの大元である上着を地面にたたきつける。すると、不思議、上着は自然に動き出すではないか。後をつけるマックス。上着は家に戻り、テーブルに上り、上着のポケットから出てきたチーズは皿の上に戻る。マックスはようやく臭いの元がチーズであると知るのであった。物体アニメーションの技術が用いられ、んな馬鹿な、とは思うがおかしい。

*2 「NEWS.Telegraph:World's 'smelliest' cheese named」(http://www.portal.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;sessionid=QLW1HN4OYFEUFQFIQMFSM5OAVCBQ0JVC?xml=/news/2004/11/25/ucheese.xml&sSheet=/portal/2004/11/25/ixportaltop.html&secureRefresh=true&_requestid=22731)

チャップリン(左)とランデ

(「映画100年STORYまるかじり」5ページ)

ランデの映画は世界中に大きな影響を与えた。例えばアメリカ喜劇のパイオニア、マック・セネット(1880〜1960)は芸名をマックスから採用している。また、わが国日本でも新派劇の関根達発(1888〜1928)や藤井六輔がランデに傾倒し、その演技を手本としている。とりわけ、関根は当時「和製マックス」とまで称されていた(*3)。ランデ映画の影響により、1910(明治43)年だけで50本もの和製喜劇映画が製作され(*4)、日本映画に喜劇というジャンルが生まれることになったのである。

しかし、何と言っても喜劇王チャップリンに与えた影響が大きかった。紳士スタイルにパントマイム。確かにランデとチャップリンの共通点は多い。チャップリン自身も彼を模範としていたという。しかしながら、二人の笑いの質というのはまったく正反対ではないか。正真正銘の紳士が、予期せぬ出来事に巻き込まれることで笑いを生むランデに対し、浮浪者という紳士とはまったくかけ離れた下層市民が、紳士として振舞うことで笑いを引き起こすのがチャップリンのおかしさである。

ランデが第一次大戦に従軍している間に、彼に変わって喜劇映画界を席捲したのがチャップリンであったというのは皮肉でしかないが、1916年にエッサネイ社がランデをハリウッドに招いたのも、退社したチャップリンの後釜にということであった。ランデはエッサネイで3本の作品を撮影しているが、興行的に失敗。腹膜炎を患い、スイスのサナトリウムで療養するために1917年にアメリカを離れる。その後も彼はフランスやアメリカで映画を撮影するが、往年の人気を取り戻すことはできず、結局失意のままに世を去るのである。

僕が以前観た「助けて!」(1923年仏)は、ランデが亡くなる2年前に主演した作品である。監督が「鉄路の白薔薇」(1922年仏)や「ナポレオン」(1927年仏)の巨匠アベル・ガンスで、移動撮影や特殊効果といった革新的な映画技巧がふんだんに用いらる。また、ランデのパントマイム演技も、それなりに見ごたえがある。…にも関わらず、芳しい評価は得られなかったのであれば打つ手はない。もはや、ランデは“過去の人”に過ぎなかったのであろうか。ともかく、神経衰弱にかかったランデは1925年10月30日、妻を道連れにピストル自殺を遂げてしまった。

*3 山本喜久男「日本映画における外国映画の影響」27ページ

*4 山本喜久男「大衆文化としての映画の成立」(「日本映画の誕生/講座日本映画1」所収)74ページ

こうした後半生の不遇もあってか、ランデの影響は、その後途絶えてしまうことになる。日本の新派劇も、その後はヨーロッパ映画の影響下に、文芸映画・活劇映画の製作に乗り出した。しかし、ランデの影響下にあったチャップリンは、日本はもちろん世界中で大きな影響を与え続けたわけであるから、ランデの伝統が完全に断たれたというわけではあるまい。

チャップリンの場合、世界中でおびただしい数の模倣者を生んでいる。アメリカのビリー・ウェスト(1893〜1975)、フリドリン、ボビー・ダン(通称チャーレイ)、チャールズ・アマドール(通称チャーリー・アプリン)、レイ・ヒューズ、ドイツのチャーリー・カプリン、エルンスト・ボッサール、フランスの“ジャック”アンドレ・セシャン、トリオ・リベール(*5)、スイスのヴァルター・ゲフェラー(*6)、ロシアのアルカディ・ボイトラー…。ミネルヴァ・コートネーという女性の模倣者や、チャップリンの兄シドニー(1885〜1965)がキーストン時代に弟の格好をしたもまであるという(*7)。日本でも「成金」(1921年)の中島洋行がチャップリンの扮装をしていたそうである(*8)。その中でもビリー・ウェストは、その徹底振りで特筆される。彼の作品は1巻物、2巻物合わせて計50本、質的にも高いものが多かったそうだ(*9)。彼は地方ではチャップリン本人だと信じられていたらしい。

ビリー・リッチー(1877〜1921)も、こうした偽チャップリンの一人として数えられる。ちょび髭に山高帽、ステッキにドタ靴というチャップリンそのものの扮装で酔っ払い演技を見せた。そういえばチャップリンも初期には「アルコール先生」と呼ばれ、酔っ払い演技を得意としていた。ところが、リッチーのこのスタイルは、実はチャップリンの真似などではないのだという。リッチーはイギリスのカルノー座の出身でチャップリンの先輩に当たる。チャップリンがカルノー座で当たり役とした「唖鳥」という芝居の酔っ払い役も最初に演じたのは彼であった。リッチーは1914年7月にヘンリー・レーヤマン(1886〜1946)のL−KO社で映画デビュー。チャップリンに遅れること5ヶ月。その際にリッチーは、カルノー座でのスタイルをそのまま映画に持ち込んだのである。すぐにチャップリンによって訴えられるが、「この人物の優先権は自分にある」と主張した(*10)。また、ローレル&ハーディの痩せの方、スタン・ローレル(1890〜1965)も、やはりカルノー座の出身であるが、彼の1906年当時の写真(写真下)を見ると、やはりチャップリンのスタイルに似ている。どうも、山高帽にステッキ、ヒゲの紳士というのは、当時のミュージック・ホールでの喜劇における標準的なスタイルであったようなのだ。そうなると、チャップリンの放浪者スタイル誕生の経緯(「ほほえみと一粒の涙」参照)も疑わしい。もちろん、あのスタイルを世界的なものとしたのは紛れもなくチャップリンの功績で、リッチーが先にデビューしたからといってどうなったかはわからないのではあるが…。

他にもハロルド・ロイド(1893〜1971)が初期には「ロンサム・リューク」というチャップリンもどきのキャラクターを演じていたし、斎藤寅次郎(1905〜68)監督の「子宝騒動」(1935年松竹)の主役・小倉繁(1904〜58)もちょび髭に赤ん坊を背負ったねんねこ姿でドタバタを演じているなど、チャップリンの影響を受けたコメディアンは数知れない。日本でも吉本新喜劇のチャーリー浜(1942〜2021)などは、その芸名からしてチャップリンの影響を受けていると思われる。

*5 内田精一「チャップリン全作品解説」付録(「世界の映画作家19/チャールズ・チャップリン」所収)172ページ

*6 喜劇映画研究会編「サイレント・コメディ全史」285ページ

*7 大野裕之「チャップリン映画の生成過程」(「チャップリンのために」所収)133、142ページ

*8 山本喜久男「大衆文化としての映画の成立」(「日本映画の誕生/講座日本映画1」所収)80ページ

*9*10 デビッド・ロビンソン/宮本高晴、高田恵子訳「チャップリン 上」272ページ

カルノー座時代のスタンレイ・ジェファーソン

(後のスタン・ローレル)

(「喜劇の王様たち」18ページ)

とどまることを知らない昨今のお笑いブーム。これだけ様々な個性がいるのなら、ランデ、チャップリンの伝統を受け継いだ紳士あるいはいんちき紳士のキャラクターもいるのではないだろうか。そう考えて見渡したところ、ダンディ坂野(1967〜)のことを思い出した。最近ではすっかり見るのも稀になってしまったので忘れていたが、カラフルなタキシードに蝶ネクタイといういでたち。それでもって「ダンディ」と自ら名乗るずうずうしさ(?)、まさにいんちき紳士に他ならないではないか。

ひょっとしたら彼のことをすっかり忘れてしまっている人もいるかもしれないので、簡単に彼を紹介したい。ダンディはオーバーなリアクションでジョークを連発する。決めセリフが指をピストルの形にしての「ゲッツ!!」。この「ゲッツ!!」が一時期大流行した。その様子は「僕の見た秩序:(σ・∀・)σゲッツ!古今東西!」にも明らか。2003年にはウルフルズのヒット曲「ガッツだぜ!!」(1995年)をパロディにした「ゲッツだぜ!!」という曲まで出している(*11)。

彼のジョークがどういったものか、彼の出演するビデオ「爆笑オンエアバトルLightダンディ坂野」(2003年NHKビデオ)や「東京腸捻転」(2003〜04年テレビ朝日)などからいくつか取り上げてみる。

「みんな一週間で何曜が好きかい? ダンディは“ゲッツ(月)!!”。」

「ダンディこの前引越ししたんだ。この服で部屋を掃除してたら、引越し屋のお兄ちゃんが『どうしてその服を着てるんだい』。ダンディこう言ってやった。『これが本当のせいそう中』。」

「ダンディ先週『クイズミリオネア』でみごと全問正解した…家で。」

「ダンディ最近地方に行くことが多いんだけど、必ずと言っていいほど、地方で忘れ物してくるんだ。何を忘れたか教えてやろうか…客を笑わすの。」

「ダンディ今日ここへ来る時駐車場に車を止めた。空いてるから9番に止めようとしたら、係員がやってきてこう言うんだ『駄目だ』って。なぜだいって聞くと、『車はキュウに止まれない。』って。」

文字で読むと単なる“寒い”ジョーク。しかし、そこに彼の個性が加わるとなんともおかしくなる。もちろん、ジョークがすべることも多いのだが、その滑ること自体をもギャグにしてしまうのが、彼の面白さなのである。

ところで、所属事務所の公式プロフィールによるとダンディの芸は、「ハリウッド仕込みの?粋なジョーク」なのだそうである。まさか「マサチューGET’s!!」(*12)出身とかいうわけではあるまい。プロフィールには石川県出身とある。しかし、よく考えてみると、ダンディのジョークはアメリカン・ジョークを思わせるではないか。なるほど、ハリウッド仕込みというのは、「サタデー・ナイト・ライブ」に代表されるアメリカのスタンダップ・コメディの影響を受けたということなのだろうか。もっともダンディの場合、単なるパロディにしか思えないのだが…。スタンダップ・コメディから映画スターになった人は数多い。ウディ・アレン(1935〜)やスティーブ・マーティン(1945〜)、ジョン・ベルーシ(1949〜82)、エディ・マーフィ(1961〜)、ロビン・ウィリアムス(1952〜2014)、ビリー・クリスタル(1948〜)、etc。ダンディも今後、映画スターとなれるのであろうか。

*11 ダンディ坂野のCDデビューは同年の「OH! NICE GET’s!!」(サンミュージック)

*12 「OH! NICE GET’s!!」の歌詞に出てくるギャグ。ちなみに作詞は「ゲッツ ケンイチ」。ダンディの本名が坂野賢一ということを考えると、これはダンディ本人のことだろう。

「ゲッツ!!」のダンディ坂野

ダンディもこれまでに幾つかの映画に顔を見せている。彼の出演作で最もヒットしたのは、昨年2004年に大ブームとなった「世界の中心で愛をさけぶ」(2004年製作委員会)。主人公たちのクラスの英語の授業。「ミスター○○、ミス△△…」と出席を取る声が聞こえくる。すると、教壇には三つ揃えの背広を着てダンディが立っている。出演はその1シーンだけで、うっかりすると見逃してしまう。せっかくダンディが出演しているのだから、授業で「gets」を使った英文を教えていたら面白かったのに、と思うが、それでは作品の雰囲気が壊れてしまっただろうか。

ダンディが初めて出演した映画は「ファイト・ガールズ」(2003年デューク)。この作品は、30万ドルの賞金をかけて、女の子たちがボクシングの試合を戦うというもので、安藤希(1982〜)、瑠川あつこ(1975〜)、上杉梨華(1980〜)、平田裕香(1983〜)、押切もえ(1979〜)といった個性豊かなアイドルやグラビア・アイドルたちが激しいボクシングバトルを見せるのが見所。ダンディは試合に先立って登場する司会者の役。赤いタキシード姿で登場する。ジョークを披露するわけではないが、その場をさらう存在感はさすが。もちろん、出番の最初と最後では例のごとく「ゲッツ!!」を決める。

また、アニメ映画「劇場版とっとこハム太郎/ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡 リボンちゃん危機一髪!」(2003年とっとこ8686プロジェクト2003)では声優に挑戦している。この作品は、人気TVアニメの劇場版第4作。舞台となるのは、寒さに強いハムスター“スノーハム”が暮らすオーロラ村。雪がもう何年も降らず、困ったスノーハムたちは、雪降らしのおまじないのできるスノー・プリンセスを探す。それは、リボンちゃん(声・村井かずさ)そっくりの姿であったことから、リボンちゃんはハム太郎(間宮くるみ)たちとオーロラ村へやってくる。ところが、寒さに弱い海賊ハムクック(大塚明夫)は、それを阻止しようとリボンちゃんを誘拐。リボンちゃんを取り戻すため、ハム太郎はハムクックとの一騎討ちのレースに挑む…。毎回多彩なゲストが吹き替えに挑戦しているが、この作品でも安部なつみ(1981〜)が妖精ハムのプリンちゃんを演じている。また、ミニモニの4人(ミカ、辻希美、加護亜依、高橋愛)がアイドルユニット“ミニハムず”に扮し、劇中で主題歌を披露する。ダンディは黄色いタキシードに蝶ネクタイのその名も「ゲッツハム」として登場。役どころはレースの応援。ミニハムず同様、ストーリーにはほとんど絡まない役だが、とにかくやたらと「ゲッツ!!」と例のポーズを連発している。

ダンディは「ゲッツ!!」でブレイクしただけあって、ほとんどの出演作でこのように「ゲッツ!!」を披露している。映画ではないが、テレビのヒーロー戦隊物「特捜戦隊デカレンジャー」(2004〜2005年テレビ朝日)第17話「ツインカム・エンジェル」に怪人オズチュウ星人イーアル役で出演した際もデカレンジャーにやられて爆発する寸前まで「ゲッツ!!」と叫んでいた。ところが、こうした一発芸だけではさすがに飽きられてしまったのか、一時のブームも下火となった感がある。今後のダンディはいかに「ゲッツ!!」抜きで勝負できるかということなのだが、そういう意味では彼が吹き替えに挑戦したテレビ映画「ダイノトピア」(2002年米/英/独)の日本語版(全3巻)が注目される。これは、文明社会と隔絶し、人類と恐竜が共存する楽園“ダイノトピア”を舞台としたSFXアドベンチャーで、ダンディが演じるのは図書館司書を務める恐竜ジッポ。アフレコだけに、「ゲッツ!!」というセリフもアドリブもなく、知らずに観たらダンディの出演だと気づかないかもしれない(*13)。また、普段のダンディを期待すると肩透かしを食らってしまうだろう。しかも、彼の演技は決して上手いとはいえない。いや、はっきり言って下手なのだ。だが、そのとぼけたジッポのキャラクターにみごとマッチしていて、それなりに好演している。

*13 「爆笑オンエアバトルLightダンディ坂野」でセリフが「ゲッツ!」だけだと言っているのは、もちろんジョークである。

チャップリンの名作悲劇「巴里の女性」(1923年)

アドルフ・マンジュー(右)とエドナ・パービアンス

(「アメリカ映画200」37ページ)

ディード以来のいんちき紳士の系譜は、今日まで様々な形で受け継がれていると言える。それでは、ランデのような正真正銘の紳士はどうなってしまったのだろうか。

チャップリン作品には「チャップリンの総理大臣」(1914年米)や「チャップリンの伯爵」(1916年米)、「チャップリンのスケート」(1916年米)といった下層階級の人間が上流階級の紳士に成りすますというものがある。また、「チャップリンの霊泉」(1917年米)や「のらくら(チャップリンのゴルフ狂時代)」(1921年米)のように、上流階級そのものを演じることもある。しかし、これらはいずれも放浪紳士のバリエーションであって、ランデような気品ある紳士とはとうてい言えない。しかし、そんなチャップリンも一度だけ気品のある紳士を演じたことがある。それは「チャップリンの殺人狂時代」(1947年米)。主人公のヴェルドゥ氏は資産家の女性と結婚しては次々とその相手を殺すという“青髭”である。また、チャップリンが出演せず、監督に専念した「巴里の女性」(1923年米)にも、気品のある紳士が登場する。

「巴里の女性」で伊達者の紳士ピエール・ルヴァンを演じたのはアドルフ・マンジュー(1890〜1963)。その洒脱さ、洗練さは、確かにランデのキャラクターに重なるものがある。マンジューはこの「巴里の女性」が出世作となり、その後も「結婚哲学」(1924年米)や「モロッコ」(1930年米)で似たような役柄を繰り返し演じ、ハリウッドにおける洗練された紳士の代名詞となった。「サンセット大通り」(1950年米)で、ウィリアム・ホールデン(1918〜83)が黒いタキシードで友人の気楽な新年パーティに出かけ、友人から「アドルフ・マンジューから借りたのかい?」とからかわれる場面があるぐらいである。マンジューは気品ばかりかユーモアをも持ち合わせ、「犯罪都市」(1931年米)や「ロイドの牛乳屋」(1936年米)、「オーケストラの少女」(1937年米)といったコメディ映画でも強い印象を残している。また、デビッド・ニーブン(1910〜83)も、マンジュー同様気品とユーモアを併せ持った紳士役を得意とした。彼も「ピンクの豹」(1963年米)や「007/カジノ・ロワイヤル」(1967年英)といったコメディで好演。ランデの伝統は、ドタバタ・コメディではなく、ソフィスティケイト・コメディの中にきちんと受け継がれてきているのである。

(2005年9月19日)

(参考資料)

中原弓彦「喜劇の王様たち」1963年6月 校倉書房

「世界の映画作家19/チャールズ・チャップリン」1973年4月 キネマ旬報社

「世界の映画作家26/バスター・キートンと喜劇の黄金時代」1975年1月 キネマ旬報社

山本喜久男「日本映画における外国映画の影響―比較映画研究史―」1983年3月 早稲田大学出版部

「日本映画の誕生/講座日本映画1」1985年10月 岩波書店

喜劇映画研究会編「サイレントコメディ全史」1992年9月 喜劇映画研究会

デビッド・ロビンソン/宮本高晴、高田恵子訳「チャップリン 上」1993年4月 文藝春秋

村山匡一郎「映画100年STORYまるかじり―フランス篇」1994年11月 朝日新聞社

ジョルジュ・サドゥール/村山匡一郎、出口丈人、小松弘「世界映画全史4/映画の先駆者たち―パテの時代」1995年1月 国書刊行会

大野裕之編「チャップリンのために」2000年11月 とっても便利出版部

相羽秋夫「漫才入門百科」2001年6月 弘文出版

目次に戻る

サイレント黄金時代(9)「“笑ほど素敵な商売はない”」へ戻る

サイレント黄金時代(10)「ほほえみと一粒の涙〜喜劇王チャールズ・チャップリン〜」へ進む