『終戦の日』に思う−その2−鹿児島空襲の思い出

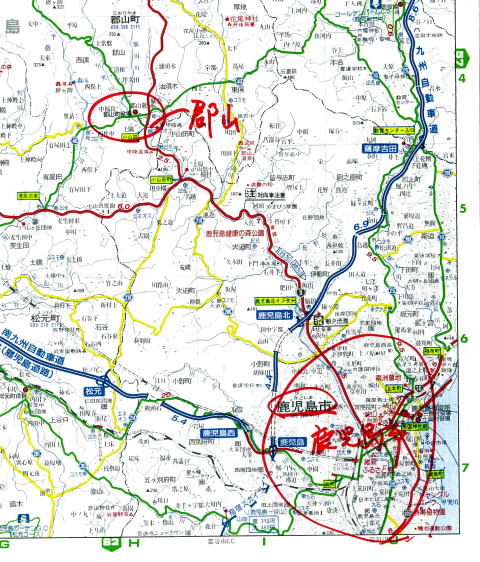

終戦当時、私は3歳で、鹿児島市郊外の田園地域の郡山(下地図)に母親と兄とともに疎開していた。

私の父は、鹿児島市内に留まり、市民救護隊の隊長として、極めて多忙な毎日を送っていた。私は、郡山疎開中の思い出は、3歳であったにもかかわらず、断片的にではあるが不思議と鮮明に記憶に残っている。その、最たるものが、鹿児島市の大半が焼夷弾で焼き尽くされた1945年6月17日の夜の光景で、郡山からは鹿児島の方角の空が真っ赤に染まり(下パステル画)、とても怖かったのを憶えている。

鹿児島市街地の大半(下写真の赤色に塗られた地域)が焼夷弾で灰塵と化した。

市民救護隊の隊長の父は九死に一生を得て、生き延びた。当時、対空高射砲は新川の涙橋に設置されており、父の診療所はこのすぐ横にあったので、B29も対空高射砲のあたりだけは避けて通った結果、涙橋から一宮神社に至る小さな地域だけが戦災から免れた、その結果、終戦前後の時期に鹿児島市内でオープンしていた診療所は父の診療所ただ一つで、ものすごく忙しかったとのことである。私の父、納 利隆についてはいずれ詳しく語りたいとおもうが、ここでは、なぜ、兵隊として召集されず、鹿児島市に残っていたかということにだけ触れる。私の父は海軍軍医候補生として医学部生活を送っており、学生時代から、卒業したらお国のために戦場で死ぬことだけを夢見て過ごしてたとのこと。同級生で無二の親友で、下宿も同じ部屋であった故・豊島文雄伯父(私の母の兄)と父の2人だけが同級生の中で海軍軍医候補生であった。その、伯父のパプア・ニューギニアでの戦闘についてはかって述べた。親友の豊島文雄の妹と結婚し、おかげで私もこの世に誕生させてもたったので、私にとって豊島文雄は伯父という間柄となったわけである。余談はここまでにして、本論に入ろう。父は、卒業後間もなく肺結核を罹った。幸い、治癒したのであったが、この病歴が災いして、兵役の招集に不合格となった。父はこれを不服とし、幾度も出兵させてくれとの嘆願書を出したが、わざわざ熊本から中佐が父を訪ねて来て、『戦場で戦うのも、国に残って守りに頑張るのも、同じ様にお国のためである。』と、父を説得して帰ったと言う。父は、自転車で郡山と鹿児島を行き来の時も、往診の時も、自転車に日本刀をくくりつけていて運び歩き、米兵が上陸してきたら、これでたたき切るのだと何時も言っていたのを憶えている。

ところで、このスライドに記したように、鹿児島市の市民の死者は3,329人にのぼった。この第2次世界大戦で、全世界で約6000万人の死者が出ているとのこと。日本のアジア侵攻で犠牲になったアジアの死者の総数は2000万人との推計もある。日本兵の死者は230万人で、日本の一般市民の死者の総数は60万人にものぼったと言われている。ちなみに、1945年3月の東京の空襲では一夜で約10万人の市民が死亡している。戦争は、人間の理性を狂わせ、それにより犠牲をうける人々の範囲は、想像を絶する広がりを持つ。それから出てくる結論は唯一つ、『戦争は絶対避けねばならず、そのために我々は今、何をなすべきか』を、考えることがとても大事なことである、と言えよう。

さて、私は、鹿児島市の焼け跡の写真を探求めた結果、鹿児島市立黎明館に平岡正三郎氏撮影の写真が保存されているのを知った(下写真)。

占領米軍の軍艦と思われる船が錦洪湾に浮かんでいるので、終戦間もない時の写真と思われる。

私の、幼少時代は、この焼け野が原が遊び場であった。

今日の62回目の『終戦の日』にあたって、当時の思い出を語らせていただいた。。