| 昭和四十七年 | ≪委員長:布施幸治≫ |

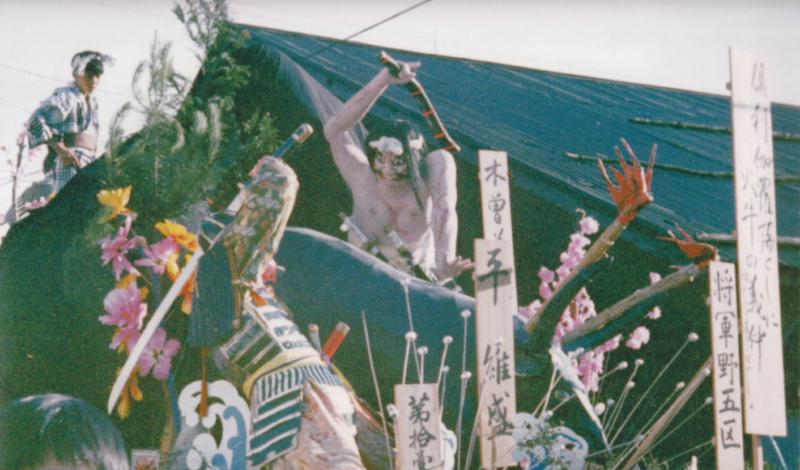

倶利伽羅落しに火牛の義仲

寿栄二年源頼朝の従弟、木曽義仲が木曽山中より、兵を挙げ富山県倶利伽羅谷において、平清盛の孫平維盛を大将とする平家軍と戦い数百頭の牛の角に松明をくくりつけ、平家軍のいる谷をめがけて追放し、火で狂った牛の為平家軍は踏み潰され惨敗を喫した。この一戦を境に平氏より鎌倉の時代へと成る。

[見返し]

ゼロへ無事故へ今日も白バイ

| 昭和四十九年 | ≪委員長:播磨谷一雄≫ |

龍虎相搏つ紫宸の庭上

寿栄二年源頼朝の従弟、木曽義仲が木曽山中より、兵を挙げ富山県倶利伽羅谷において、平清盛の孫平維盛を大将とする平家軍と戦い数百頭の牛の角に松明をくくりつけ、平家軍のいる谷をめがけて追放し、火で狂った牛の為平家軍は踏み潰され惨敗を喫した。この一戦を境に平氏より鎌倉の時代へと成る。

[見返し]

鼻クソが目クソを笑う車中談

| 昭和五十年 | ≪委員長:能登英男≫ |

驟雨雷鳴狭間の奇襲

永禄三年五月十八日、織田の軍勢二千、今川の二万五千の大軍に決戦を挑む。おりしも風無雷鳴に、今川陣営しばし木立の陰に散る時、織田軍の奇襲功を奏し、服部小平太が今川義元に一番槍をつけ織田方の大勝の因となった。

[見返し]

ゆれうごく幹の根本は?でしょう

| 昭和五十二年 | ≪委員長:保坂易雄≫ |

飛燕の早業豪力降す

京の五条の橋の上大の男の弁慶が長いナギナタふりかざし牛若めがけて切りかかる。ご存知牛若(義経)と弁慶との出会い。

[見返し]

サケマスの値も上るなり島四ッ

| 昭和五十三年 | ≪委員長:工藤敬一郎≫ |

皇威に平伏熊襲の梟師

景行天皇の頃、いた、日向、薩摩、大隈地方を拠点としている種族、熊襲の首長、川上梟師を、天皇の命に奉じて、小礁皇子が誅伐した。梟師は死にのぞみ、皇子の武勇を歎賞し、日本武の号を献じた。それにより小礁皇子は、日本武尊を名乗り東国の蝦夷を鎮定した。

[見返し]

大福も景気(ケーキ)も喰えない俺達は?

| 昭和五十五年 | ≪委員長:栗林文雄≫ |

鮮紅燦々姉川朱に染まる

元亀元年六月、織田・徳川勢二万九千、浅井・朝倉勢一万八千、姉川(現滋賀県東浅井郡)を挟んで対陣、二十八日未明浅井方磯野丹波守の一隊が、織田陣十三段の備えを十一段まで潰乱し、織田信長の面前に迫ろうとしていた。それを認めた徳川の部下榊原康政は、姉川を躍り渡り、丹波守の脾腹に槍を突き刺し、信長の危機を救った。

[見返し]

オリンピック無くとも日本甲子園

| 昭和五十八年 | ≪委員長:小浜清四郎≫ |

驟雨に煙る裾野悲願の仇討

時は建久四年五月二十八日富士の大巻狩の最終日、父の仇工藤祐経を討たんと、曾我十郎祐成、弟五郎時致、母の情のこもる小袖にみおつつみ、一寸斑の鳥帽子の緒を強く結び雨の中を、夜廻りのふりをし、わざと高話をし工藤の屋形におしいり十八年の辛苦の甲斐あり目出度く本懐をとげる。

[見返し]

しつけせず教師にハッパかける親

| 昭和六十年 | ≪委員長:藤原武≫ |

義怒の朝比奈城門破る

鎌倉時代父和田左衛門尉義盛の三男義秀は朝比奈三郎と称し時の将軍実朝に仕えていた。当時北上義時は幼君実朝を擁し権勢をはかり専横のかぎりをつくした。主家の為義時を討たんと攻め入り怪力無双の朝比奈城門の敷石をさしあげ投げつけ城門を破り乱入し敵将義時を追いまくる。

[見返し]

タイガース夜のデートで勝を取

| 昭和六十一年 | ≪委員長:工藤敬一郎≫ |

菊水の旗翻る千早の攻防

元弘元年後醍醐天皇の宣旨をうけ参向し天皇てずからの、菊花を浮かべた盃を賜り「菊に千歳の功あり」とのお言葉を戴く。この時を契機に正成「菊水の紋を旗紋とする」赤坂、千早の籠城をはじめ、菊水の旗が翻るところ敵は恐怖のあまり足をすくませ、見方は数万の援軍をえた気持ちで勇気ずけられた。

[見返し]

警察(ダンナ)ハン殺人犯(ホシ)を

つかめでえがったな

| 昭和六十二年 | ≪委員長:熊谷錦也≫ |

果断の識見ひよどり

鵯越の坂降とし

九州より盛返した平家の軍が福原城に立籠ると聞くや源義経直ちに討伐の軍を率いて敵の背後をつかんと鵯越の難路へと廻る。義経「鹿も四ッ足馬も四ッ足断じて行えば鬼神も避ける」と一気に断崖を馳け降りる。「それ御大将に遅れるな!」と怪力無双の畠山重忠馬の足を痛めてはと馬を背負って平家の館めがけ馳け降りた

[見返し]

タケちゃんマン懺悔したたて

笑顔(わらいづら)

| 平成元年 | ≪委員長:越後谷茂美≫ |

紫電一閃山崎の天皇山

織田信長を本能寺で討った明智光秀と一戦を交え信長の仇を討つべく山崎の駅をはさんで相見えることとなった秀吉は天王山の占領がこの戦の勝敗を決する大切な要点と見、堀尾茂助に山の攻略を命じた、光秀の将松田太郎左衛門も天王山を目指すがひとあし先についた堀尾勢に射ちまくられ崩れ去った。

[見返し]

三パーセント皆んなの喉が税々だ

| 平成三年 | ≪委員長:芳尾進≫ |

雷撃一槍本能寺の若獅子

明智光秀は織田信長に対し謀反を起こし、信長の宿本能寺に攻め入った。信長は弓を取り敵数名を射止めるが、最早これ迄と自害の為奥に入るところを、明智方の一人安田作兵衛が、障子に映る信長の影を見るや跳りかかる。その時信長の小姓森蘭丸は、槍をしごき鉄壁も通れと突き出すが、武運拙く討ち取られ、信長以下は皆自刃した。

[見返し]

地獄から、バイキン運ぶ大魔王

| 平成五年 | ≪委員長:大高敏夫≫ |

勇戦力闘賤ヶ岳の七本槍

天正十一年四月織田信長が暗殺された後、織田家重臣の柴田勝家と羽柴秀吉との間で家督相続の主導権争い(天下取り闘争)が始まり賤ヶ岳で勝家の家臣柴田勝正軍と秀吉の小姓福島正則ら槍の達人七人衆の間で壮烈な合戦が行われ、福島らが大勝利に終わる。世に賤ヶ岳の七本槍と称されている。後、秀吉は晴れて天下人となる。

[見返し]

タワー立て納めるサヤはどさあるげ

| 平成七年 | ≪委員長:大庭寿夫≫ |

奇襲平家追討屋島の合戦

文治元年二月平家は一ノ谷の戦いで大敗し瀬戸海の屋島に逃れ再び京都に攻め入る機会を待っていたが源頼朝の命を受けた義経と田代信綱などが平家追討ちの為水戦に挑んだ。平家軍で有利な阿波左衛門が義経の軍門に降って屋島を放棄して海上の軍船に逃げ、屋島の合戦は平家滅亡を決定的にした一戦である。

[見返し]

口約で意地悪ばーさん立直り

| 平成八年 | ≪委員長:斉藤桂一≫ |

憤怒清衡後三年の役

寛治元年源義家は奥六郡を二分して北三郡を清原一族の兄である家衡に南三郡を弟の清衡(藤原)に与えた事に兄は不満を持ち弟の焼き討をかけ、妻子を犠牲にした清衡は義家の許へ走る。家衡は甥の武衡と共に金沢柵(横手市郊外)で義家、清衡軍と激闘の末家衡一族は滅び清衡は一人東北の覇者となった。

[見返し]

接待(カンカン)費俺の頭もカンカンだ

| 平成十年 | ≪委員長:安田孝志≫ |

死闘楠木湊川の合戦

延元元年五月楠木正成は鎌倉幕府を倒し、後醍醐天皇世にしたが、楠木を相手にせず全国の武家衆の大半を掌握している足利尊氏をたよしにした。屈辱的な御前会議で憤りと絶望の正成は、九州から東上する尊氏を今の兵庫区の湊川で迎撃し、楠木軍の海賊本田徳郎も討死し正成も死闘の末自殺したのである。

[見返し]

重文指定湊の祭りもメジャー入り

| 平成十二年 | ≪委員長:眞光勇助≫ |

打倒奥州百年の宿敵

文治五年九月二日平家の高館で源義経が泰衡に討たれた後、冷酷な政治家である頼朝は、泰衡が義経をかくまっていた事実の罪を追求して百年の宿敵である(奥州藤原氏)泰衡を討伐する兵を上げ、比内郡贄の柵で朗従の河田次郎に泰衡は討たれた。かくして奥州藤原氏は滅亡した。鎌倉に帰った源頼朝は上洛して、征夷大将軍となって鎌倉幕府を開いた。

[見返し]

国護り市民守って身内も衛る

| 平成十三年 | ≪委員長:三浦直志≫ |

難攻不落大阪城乃崩壊

元和元年五月太閤秀吉死後、徳川家康は天下統一をなし遂げる為、豊臣家と徳川家康の間で戦闘が始まり大阪冬の陣に引き続き夏の陣で家康の孫の松平忠直と豊臣方で日本一の兵力を持つ真田幸村との間で激闘、お互い一歩も引かず凄惨な死闘を演ずるが真田幸村は討死した。これにより豊臣家は滅び徳川家康の天下に成ったのである。

[見返し]

家電リサイクル三種の神器は曳山の中

| 平成十五年 | ≪委員長:武藤春男≫ |

震怒 前田の槍に散る小谷の虎

時は天正元年八月、天下を統一せんという野望に満ちた織田信長にとって浅井長政・朝倉義景が手を結んでいるのが極めて邪魔な存在であった。一度は長政と同盟を組んだ信長であったが、長政の裏切りに激怒し小谷城に総攻撃をかけた。これにより長政は自害し、信長は天下統一への道を邁進したのであった。

[見返し]

ボブサップ見掛け倒しの巨体かな

| 平成十六年 | ≪委員長:熊谷錦也≫ |

激闘 天下分け目の決戦

慶長五年、秀吉亡き後政権奪取の好機と考え策動する徳川家康を阻止せんと石田三成らが武力蜂起。家康東軍・三成西軍と兵力が互角であったが、小早川秀秋が東軍に寝返ったことで、西軍三万五千・東軍七万四千の兵力となり西軍は総崩れ東軍の勝利となった。この関ヶ原の戦いで戦国時代最大の戦死者六千人を出したのであった。

[見返し]

来てけれチョーさん 待ってる 金

| 平成十七年 | ≪委員長:越後谷茂美≫ |

撃攘衣川雷矢乃楯

義経は奥州に落ち延びてきたが秀衡の死後、頼朝の脅迫に屈した泰衡は、義経の居館高館を五百騎の軍勢で攻め込んだ。次々と仲間が散っていく中、弁慶は全身が矢だらけになりながらも威風堂々の戦いを見せ敵を震え上がらせた。とその時、弁慶は長刀を逆さまに突き立て、仁王立ちに成り昇天した。

[見返し]

土崎祭り 時間箍(タガ)する

天邪鬼(アマノジャク)

| 平成十九年 | ≪委員長:菊地浩悦≫ |

怒濤大蛇喰らう狭間乃逆襲

永禄三年、今川義元が二万五千もの大軍を率いて尾張へ侵攻し織田方の城砦を次々と陥落させていったが、田楽狭間に大蛇の様に伸び休息している今川軍を織田信長率いる三千の兵で奇襲をかけ、義元を討ち取った。後に信長は天下布武へと邁進するのであった。

[見返し]

社保庁さん 年金持って トンズラか

| 平成二十一年 | ≪委員長:鎌田忠春≫ |

仇讐紫電貫く羽州乃荒武者

時は平安時代後期、藤原泰衡亡き後羽州は秋田の大川兼任が主君(泰衡)の仇を討つと源頼朝への叛逆を企てた。一万を超える大軍勢を従えて頼朝勢の橘公業、由利中八郎維平を破り怒涛の勢いで平泉まで進出した。しかし頼朝追討軍と激闘の末悲願の仇討ならず敗北したのである。

[見返し]

曳山車も 燃費よくして エコ減税

| 平成二十二年 | ≪委員長:角玄一≫ |

奮烈勇往三方ヶ原乃一騎討

時は一五七二年、三方ヶ原の合戦で土屋正続と鳥居信之の一騎討ちの場面である。鳥居は豪の者として知られているだけに一刀の下に正続の甲を打ち割ったが幸い明珍の星甲であったので頭はかすり傷ひとつなかった。組み打ちとなり、結局正続が鳥居の首を討ち取った。これにより正続の武名は一段と上がったのである。

[見返し]

おぼっちゃま 子供手当ては ケタ違い

| 平成二十三年 | ≪委員長:藤原義人≫ |

波濤壇ノ浦鬼神乃剛刀

寿永四年、源義経は船八百艘を率いて壇ノ浦を攻め立てた。平家髄一の猛将と謳われた平教経は退勢の中、大将を討つべく義経の船に迫るが、八艘飛びで躱される。潮流が源氏優位に変わった頃、教経はこれまでと覚悟し、強力で知られる安芸太郎を脇に抱え、海に飛び込み壮絶な最後を遂げる。ここに平家は滅亡した。

[見返し]

支援の輪 タスキを繋ぎ いざ復興

| 平成二十五年 | ≪委員長:鈴木千加良≫ |

暗雲烈破忠勝単騎駆け

元亀元年、徳川軍は姉川河原にて朝倉軍と相見えた。劣勢の中、家康本陣に迫る朝倉軍に対し、徳川の猛将・本多忠勝は名槍蜻蛉切りを携え、決死の単騎駆けを決行。呼応した兵の猛反撃に朝倉軍は打ち崩れ、徳川軍の勝利となる。後に信長が花実兼備の勇士と称えた本多忠勝単騎駆けである。

[見返し]

土崎衆 チカラの見せ時 今でしょ!

| 平成二十六年 | ≪委員長:大高敏夫≫ |

龍攘虎摶悲別乃石垣原

慶長五年、秀吉死後の権力闘争は天下分け目の東西対決に発展し、戦火は九州にまで飛び火。大友軍挙兵の報を受け黒田如水は出陣し、石垣原にて大友軍と対峙した。互いの策略が交錯し戦況が激化する中、黒田八虎の一人、井上之房が大将吉弘統幸を討取り、黒田勢の勝利となる。それは旧知の仲である二人の別れでもあった。

[見返し]

<財界人>

消費税 タヌキばかりが いいね!押す

| 平成二十七年 | ≪委員長:宇佐美浩一≫ |

飛龍乗雲元就知将乃咆哮

永正十四年、安芸の国。武田元繁は毛利家中混乱を好機と捉え毛利領田治比への侵攻を開始。毛利元就は兵を率いて迎撃した。数的不利の中、知略を巡らす元就は巧みに元繁本隊を誘い出し大将・元繁を討取る。この戦いぶりは安芸の国中に轟いた。後に中国地方の覇者となり、戦国最高の知将と謳われた毛利元就の初陣である。

[見返し]

総括も ドローンの時代 来るのかな?