|

【しあわせになりましょう】 story by mimimi

結ばれる魂と書く。

交わされるのは永久なる契り。

『死が二人を分かつまで』

―――共に、健やかなる時も、病める時も。

背まで流れる長い髪を一つに束ねていたゴムを解く。

快適な温度が保たれているリビングと違い、厨房は常に料理の熱気に支配されており、

一年中熱いという言葉しか浮かばない。

そして思わず手を止めて、其処に今は付けていないけれども

感触が残る薬指を眺める―――あの聖なる夜に彼から質素な銀の指輪を贈られて、

身につけるようになって以来少し時間が出来ると左手の薬指を眺める様になった。

機体の整備や料理の時など軍人ならではの生活をしているが故に

1日の殆どを外して過ごしてはいるものの、自由に過ごせる時にはなるべく付ける様にしている。

外したり嵌めたりを繰り返す内に自然と付けている時の感触が強く残るようになり、

付けていない時でも、薬指を思わずかばうような仕草を見せてしまう。

すると其れ――危険な時以外は指輪を身につける習慣――に気付いたのかいつの間にか親友も同じく、

指輪を付ける様になった。

あの不器用な親友が。言葉足らずだと己を嘆く愛しい人が。

其れでも時折不意に見せる優しさは、強さに裏打ちされた確かな愛だろう。

元々そう言った装飾物に縁も興味もない男であるし、

彼は機体の整備だけで無く自らの修行の一貫として鍛錬を欠かさない。

故に自身よりもずっと身に付ける時間は少ないと思っていた、が。

『……』

『?』

朝の鍛錬が終わり、帰ってきてシャワーを浴びた彼の薬指に見えたのは銀の輝き。

窓から差し込む自然の陽光を受けて、彼の髪と同じ色をした其れは

真新しいタオルで髪を乾かそうとがむしゃらにこすっている手に、確かに付いていた。

余程間の抜けた顔でもしていたのだろう、一度怪訝な視線を此方に向けた彼は、

何かを言おうとして口を開いたが止めた。

―――慌てて自身が視線を逸らし、朝食の準備に戻ったからだ。

寝ている時も付けるようになった指輪が、ただ単にそのまま彼の朝の鍛錬に付き添ったに過ぎない。

彼は恐らく気付かずにそのまま鍛錬に出掛けていただけだ―――見苦しいと思える程必死に、

自分で自分に言い訳をしたり、理由付けをしたりする一方で、

こうやってさり気なく見える銀の指輪が此程特別に思えた瞬間も無い。

普段通りの朝の筈が急に彼の薬指に気付いたせいでいつもと全く違う朝になった。

自分の指輪はリビングのテーブルにハンカチと共に置いてある―――事が何だか申し訳ない気がして。

気遣いは苦手だという男でさえ。

いやそのままだっただけで。

けれど異性の恋人ではない、彼が、付けてくれているというこの事実。

きっと今までにも彼の指に銀色の光を見つけた事はあったはずだ、

其れなのに今日は突然賑やかに心臓が鳴り始める。

何故? と自身に問うてみるが分からない。

彼がまさかこの心臓の音を知るはずもないが、然し露見しては駄目だと何故だか思い、

隠そうとしたが、こんな時ばかりは妙に勘が働く親友によってその動揺を見抜かれる。

『どうした? 何か…変か?』

『いいや…何も…―――君は相変わらず雑な拭き方をするな、と』

『む…』

―――上手く、誤魔化せたか。

厨房から出てきて、エプロン姿のまま彼のタオルを取り、彼の髪を拭きながら、

ふとこんな生活はいつまで続くのだろう、いつまで続けられるだろうと考える。

穏やかな優しい時間。

彼の事だけを考えて、ただ過ぎる時間や日々を愛おしむ生活が。

そんな想いがあったからかも知れない。

まるで思春期の少女のように、想い人の一動作や一仕草に心奪われるのは。

好きな人と共に過ごし、楽しみや喜びを共有し、その人の隣で眠りに就く。

其れは一般的に言えば“普通”の生活だ。どんな人間にでも与えられる、恐らく基本的な幸せ。

だが罪人――妻を殺した人間――にその幸せは与えられるのか。

幸せになるべき者を殺し、多くの命を奪ってきた人間が、幸せになりたいと願うなど―――。

『…エルザム』

『ん…?』

朝食中にふと彼は口を開く。

お互いに何か行動を起こす時は、いつも唐突だ。

前後の文脈も無しに、其の考えを口にすることなく行動してしまう為に、周りには理解不能とさえ言われる。

『今日は天気が良くなるらしいな』

『ああ』

『…早咲きの桜でも、見に行かないか』

―――花の綻びは人の笑顔を容易くさせるのか。

傍目には分からぬ小さな微笑を、彼は目許に浮かばせていた。

冬も後もう少しだと夜が告げている。

そんな事を書いた詩人が居たなと嘗ての幼い頃の記憶を手繰り寄せながら、青年は食後の珈琲を口にする。

手にしているのは料理雑誌。年間購読済で、情報部の同僚に転送して貰っている代物。

昔に比べて各国の料理における国家や民族の差はなくなり、

そうなると当然民族料理と民族料理のブレンドが起こってくる。

紛争の続く地域も多いが、又交流が盛んになっているところもある。

―――その結果、生まれてくる料理があるので、非常に楽しい。

隣には癖の強い銀髪の男。

東洋の鋭く美しい刀身を思わせる強い青鈍色をした瞳は禁欲的な清廉さを無言で示す一方、

何処か脆く危うい一面があるのだと知っている。

己に与えられた責務を果たすのであれば、どんな誹りを受けようとも耐える一方で、

嘘を付く事が苦手な男には自己を弁解しうる答弁も出来ない。

―――故に嘗ての部下たちと戦う姿は辛かっただろう。

手に持つ珈琲はブラック。砂糖は皆無だ。

数年前、机を並べて教練をこなしてきた日々と何ら変わらないその拘り。

拘り、と言うよりもこの親友の場合、甘味処が苦手だからこそ、とも言える。

豆は自らの飲むものと同じく南米厳選品をブレンドしてみたもので、試行錯誤の末今の配合に至る。

其れを飲む為に親友が使っているのは、野営キャンプじゃあるまいしと何度となく言ったのだが、

保温性と何よりも愛着で銀のステンレスマグカップ。

長年の使用歴故か親友曰く最も手に馴染む為に一番お気に入りだそうだ。

―――最近は漸く、家族揃いの陶器マグカップを使う様になってくれたとは言え。

ふと雑誌から離れていた此方の視線に気付いたのか、翠玉の瞳と青鈍色の瞳が正面からぶつかり合う。

「…いつもすまんな」

「この前の様に、君が火傷する事に比べればどうという事は無いさ」

「……」

一週間程前の事件を口にすると恨みがましい視線を注がれたが其れは受け流しておく。

未だ何かもの言いたげな空気は漂っていたものの、親友は瞳を細め、珈琲に口をつける。

ゆっくりと目尻が下がって微笑の目元になるのだが、

まぁ其れは付き合いが余程長いか物凄く注意深い人間でなければ気付きはすまい。

同居人――最近此の屋敷に増えた親友と瓜二つの男――は静かだと思えばパズルに熱中している。

先日の誕生日にプレゼントしたら意外と気に入ったらしく、めきめきと腕は上達。

今や1000ピースを超える大物相手に時間を過ごす様になった。

同じ事を考えていたのか、ふと視線を戻せば親友の瞳とぶつかる。

青鈍色の、穏やかな時。戦場で鬼神と恐れられる男など此処には居ない。

「…雪だ」

「「…!」」

パズルを持つ手を止めて、幼さを残した顔が窓の外を見た。昼間に見る其れとは異なる、無音の舞。

此が最後の雪になるか―――そう、呟く。

「…寒くなるな」

「ああ」

親友は窓から離れない隻眼の男に声をかける。

見た目に反して中身が幼いのは記憶を失ったが故。

そして其の記憶を取り戻したとしても、彼の成長は意外にもゆっくりらしい。

「ウォーダン、薪は未だあったか?」

「…多分、明日位は」

「割りに行くか」

「今から!?」

冗談じゃないと散々愚痴をこぼし、パズルを完成させる仕事があると強く主張、頑として外は嫌だと言う。

そんな様子がおかしくて笑いながら呟く。

兄弟の様だと言って全く差し支えのない二人の会話は聞いていて飽きが来ない。

同じ顔、同じ声、同じ性格―――ではなくとも、似通う二人は喧嘩も同レベルの言い争い。

「明日で大丈夫だよ、そんなに暖炉に頼っている訳では無い」

「いざとなれば俺の体温で温めてやろう」

「は!?」

「期待してるよウォーダン」

言う様になったとまるで子どもの成長を見る親の気分―――其れが又おかしくて、笑いが止まらない。

子どもがいればと疾うに諦めた筈の思考を振り切って二人を眺める。

遠慮する事は無い、さぁと両手を左右に広げる男へ向かって、

其れならば布団に入っていた方が早いと親友が怒れば敵も然るもの、

何だ一緒に寝たいならそう言えばいいものをと言い返す。

傍目から見れば同じ顔が同じ声で喧嘩をしている、鏡の様な話。

矢張りおかしくてたまらない。

とは言うものの、これ以上不毛な争いを見るのは忍び無いので、風呂を沸かそうとリビングを離れた。

後ろでは未だ、賑やかな言い争いが繰り広げられている。

―――この白く長い道は一体何処へ続くのだろう。

初めて地上に来た時、喧しいばかりの命と瞬きの間に変わっていく自然の風景に驚き、そして敬いの念を覚えた。

そんな事にいちいち驚くなんてやっぱり貴方は宇宙の人ねと、彼女は笑い。

日本と呼ばれる彼女の故郷には、もっと素晴らしい、四季という名の自然風景があると教えてくれた。

『エルザム…っ!』

―――何故、あんなにも宇宙は暗く、人を拒絶するのに、

世界は灰色の空に蓋をされ、何も知らぬまま生きているのだろう。

数時間前から降り始めた雪が、空と同じ色をした滑走路を白く染めていく。

世界は無に帰るのだと、黙示録の如く。

外に出たのは気紛れだ。

暖かな部屋にいたくない、何故かそんな気分になって。

『そんな薄着で…エルザム!?』

太陽の光は地上には無い。あれだけ宇宙を焼く灼熱の光が、この世界には無いのが、不思議でたまらない。

非番の警備員たちが数人いるだけの基地は、雪の寒さも手伝って宇宙を思い出させる。

静かな。

何も無い。

人は其処で生きていく為に、箱庭を作り出した。

―――エル。

そう呼んでくれた、彼女が、何故世界から消えてしまったのかが分からない。

『エルザムっ!!』

『…?』

狂った思考だと、自らの内で、もう一人の自分が呟いた。

間違い無く彼女を殺したのは自分だと。

時間もなく、選択肢もなく、彼女がそう望んだ通りに、自分はあの引き金を引いた。

そんな人間が彼女が何故居ないかなどと考える方が、どうかしているのだと。

―――壊れているのだよ、お前は。

『誰…』

『エルザム!』

誰か、何かが懸命に自分の名を呼ぶ。

強く、逞しい腕が、自分を掴む。

雪の冷たさは指を内側から焼く。白い息は微かに唇から漏れて消えた。

薄く空を覆う灰色の雲から、零れ落ちる白の羽。

ひらひらと気まぐれに舞い落ちては世界の色を統一してしまう。

何もかも、無くなってしまう様に見える。

『…行くな…!!』

『……』

ぽつり、と頬に。

落ちたのは雪ではない何か。

温かい。

―――親友の内に眠る激情。

引き留められた、らしいとは何とか気付いた。冷たく荒ぶる風によって髪が揺らされる。

彼の短い髪も、酷く揺れて。

何よりもその瞳が。

『…しっかしりしろ、風邪を引きたいのか…!』

自分の中の何かを、突き崩した。

堪えていた、感情。

彼女への、想い。

『…見たかった……』

『…?』

―――結婚しようか。

そんな言葉を投げかける前だった。

彼女は何と言って答えてくれただろう。

もう、永遠に聞く事の出来ない声が木霊する。

二人だけの?

家族だけの?

親しい友人たちだけで?

彼女の花嫁姿を、見てみたかった。

『お前…!』

『……あぁ、……』

漸く、泣けたと。

一筋の涙が頬を伝わった。

自分はもうベッドの中に入っていても、彼は未だなにやら寝支度を整えている、そんな事が多い。

何をしているのか以前尋ねてみたところ、寝支度ではなくて此は早朝鍛錬用の準備だという事。

大分改善されては来たものの、朝が未だ少し苦手な自分を起こさなくてもすむ様に、

シャワーを浴びる為のタオルと着替えと鍛錬用の服を用意しているのだと。

「ゼンガー」

「む?」

―――本当に、不器用な優しさだ。

ただ、其の為に夜の寝室での時間が短くなるのは、どうかと思う。

実に不器用極まりない。

「一つ尋ねたいのだが」

「…何だ?」

不意に声の調子が変わった親友に、其処まで警戒する様な事かと苦笑する。

眉間に皺寄せながら聞いて欲しい話でも無いのだから―――普段の行いがものを言うかと、少し後悔。

彼も普段の付き合いからそろそろ学習し始めているらしい。

「君はこの指輪の意味を…今も変わらず、覚えて居るか?」

言語的には失敗の文章だが、問いたい内容は変わらない。

一瞬きょとんとした表情が又徐々に険しくなる。

あからさまな警戒に、笑いつつもますます悲しくなった。

―――無理難題かも知れない、が、いつか聞いてみたかった事を、今から聞くのだから。

「…チョコならさっき食べただろう?」

「いや、其れは無関係だ」

怪訝な顔も見飽きてきた。

―――別に、何年か前に真心込めた愛情たっぷりチョコを

なかなか食べてもらえなかった事を恨んでいる訳ではない、決して。

料理人としても恋人としても傷ついた、なんて思っては居ない、全く。

今回は其れとは別に、ずっと思い悩んでいた事に対して、自分なりに一つ区切りがついた、そう言う話だ。

区切りとは、終わりであり始まりである。

そう、どうか此が彼との新しい始まりとなります様に。

「…ほら、覚えて居るか?」

「う、うむ」

然し堅さの残る彼の様子に

こうなればいつも通りの強引さで行くしか無いと――分からない様に小さな――ため息をつき、

彼の手を自らの指と絡め合う。そして、目の前に掲げ。

「結婚しよう、ゼンガー」

「……………。は、い?」

5秒も待たせてそんな反応は無いだろうと口を尖らせ、状況が理解出来ない親友に切々と理を説く。

果たして此が本当の理と言えるかどうかは分からないが、

彼を説得する事は何よりも重要だ、始まりのスタート地点にすら立てない。

「本当は…あのクリスマスの夜に、

君が此をくれた時点ではっきり言ってしまえば良かったのだが―――怖くてな…」

過去、言えなかったと悔やんだ。

あわや泣き方を忘れていた自分を、必死に引き留めてくれた声と手。

迷うのも悩むのも、行動してからでいい。

動かなければ―――もしかすると今は、言ったが故に苦しむ未来が訪れるのかもしれない。

だが。

「嬉しかった…心の、底から……だから、今度は私から君に言おう」

「…け…結婚、を?」

「ああ」

「俺と!?」

「無論」

「…………エルザム」

「ん?」

「熱は無いな?」

「―――ほら」

「…!」

疑り深く用心深過ぎる親友があまりにも酷い事を言うので、額を合わせてから口付ける。

啄む様に何回か重ねて、最後は深く、逃れられ無い様に。

苦しいと暴れても知らぬフリ。

全くもって我が恋人は果たして恋人という自覚があるのやら無いのやら。

こっちはどれ程悩み躊躇い、漸くその二文字を口にしたか分かっているのか。

同性同士の結婚を馬鹿げていると思う一方で、どうやって、等と野暮な台詞を吐かせる積もりも無い。

そんな隙など与えずに、角度を変えては口付ける。

―――結婚の形など旧西暦に比べれば遥かに自由になったのだ、

其れにお尋ね者の我らを正式に認めてくれる婚姻届も、世界にはあるまい。

必要なのは、互いの想い。

「…ゼンガー…?」

「ん…む…」

さぁ答えてもらおうか、愛しい愛しい我が永遠の恋人よ―――翠玉の瞳はそうやって笑い、愛の言葉を囁いた。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Illustration by 鷹夜 譲

+ schwörst du mir,bitte... +

|

「―――練習?」

「そうだ」

ここ数ヶ月楽しそうな表情を 絶やした事のない青年がある昼下がりに取り出して来たのは一枚の紙。

英語で書かれたその文字の下にわざわざ丁寧にも日本語の漢字表記がしてある其れは。

「…婚姻届…」

唖然とする己を余所にヒラヒラと紙切れ一枚を掲げ、青年は言う。

一瞬、脳内が其の言葉を理解できなかった。

「形だけ、何処にも提出はしないのだが…結婚式では皆の前で証明書にサインをする事になっている」

「何!?」

「ん? すまん、言い忘れていたか?」

「ああそうだっ、其れは初耳だぞ!?」

「すまなかった」

そんなあっさり謝られても―――と内心で文句を並べ立てておいて、

見れば其の用紙には既に彼のサインが入っている。

いつの間にか皆を招待して結婚式をしようという流れになったらしく、

青年は何やら情報部の友人と色々な準備や企画を進めている。

己が知っているのはおおまかな当日の流れのみで、

一体どんな事があるのかなど、詳細はあまりよく知らないのが現状だ。

其の当日に皆の前で証明書にサインをする、のは大いに結構だが、

本番いきなり練習も無しで証明書に挑めばサインを失敗するとも限らないので、

今回のスーパーバイザーである相談役の友人に言って作って貰った、

本物と見間違える程精巧な婚姻届で、練習をしたらどうか―――というのが青年の想いらしい。

次元の異なる世界を渡り歩いてきた男も、

まさか将来こんな事を手伝う羽目になるとは思っても居まい。

確かに精巧に出来た其の書類を眺め、いざペンを渡されて。

「今このリラックスした状態であれば君も間違う事はないだろう」

「…ああ…」

―――彼が隣でピッタリ張り付いて見つめている此の状況でリラックス?

何となく言葉の使い方が違っていると思うのだが、敢えて口には出さない。

もし本番で証明書のサインに失敗した場合、

此が皆の前で飾られるというのだから矢張り緊張もする。

別に渡された紙でサインの練習を何度かしておいて。

では。

「……よし」

幾分薄らいでくれたはずの緊張は、婚姻届に向き合った瞬間に復活し、

赤くなった頬や耳が心臓の鼓動に合わせて酷く熱い。

『…? 邪魔だぞ』

『……』

リビングに入るなり目に入ったのは一人の男。

人間の年齢からすれば三十路手前の二十分に成人であるはずのその男は、

何故か今日に限ってソファの上で膝を抱えて大きな溜息をつく。

『……。おい』

『…ああ…』

『何なのだ一体そんなところで膝など抱えて。邪魔だからベッドへ行け』

心此処に在らずといった様子の男は

いつもならば邪険に扱う事にぶちぶち文句を言ってくるはずなのだが、今日は其れもない。

まさか幾ら春が近いとは言え早くも何やら変な病気にでもかかったのだろうか。

となれば己が手に負える事ではないと此の屋敷に住む人間全ての衣食住を取り仕切る青年の姿を探していると。

『…に、…れた……』

『は?』

ぽつりと呟いた言葉は低く掠れてよく聞こえない。

もう一度言ってみろという意味を込めて、大袈裟に耳に手を当て声を荒げる。

溜息混じりの其の声は、驚くべき事を告げた。

『…彼奴に…』

『レーツェルか?』

『そうだ…結婚を………』

『……。は!?』

申し込まれたがどうして良いか分からないと、実に惚気た問題を、打ち明けられてしまったのだった。

嗚呼もう全く面倒だ、本当に面倒だお前らの痴話喧嘩など―――

さも呆れた疲れたやってられんという表情を顔一杯に広げた隻眼の男はソファにふんぞり返る。

今回は痴話喧嘩ではないのだが、踏み切るか踏み切らないかで悩むなどと実に己の半身らしくない、

鬱陶しい態度だと切り捨てた。

『だが…!』

『バレンタインと言ったな? あれからもうすぐ一ヶ月も経つというのに貴様は何をしている?』

青年の気遣いは実に涙ぐましく、彼に妙な圧迫を与えるまいと

自ら長期の哨戒任務を――スケジュールには無かった其れを――今行っている。

必然、今此の屋敷にいるのは己と、この情け無い半身だけになるのだが、然しどうしようもない程、情け無い。

答えも決まっている。

想いは疾うに存在している。

なのに、何故彼に応える事が出来ない?

―――不思議で、ならない。

『…俺が応えるぞ、貴様が応えんと言うのなら』

『!? ウォーダン!?』

『……』

緩やかに波打つ金髪が揺れる背中は、唯一人の答えを待っているというのに。

何と愚かな。

躊躇いも戸惑いも己の想い一つで断ち切って、進むのが信条ではなかったか、

世の柵も理に反する愛も分かった上で、彼と付き合い日々を共にしているのではなかったか。

『…ゼンガー、貴様…』

『…ッ、何を…!!』

此の身体も瞳も腕も声も髪も。

何一つ己のものにはならない―――青年とて同じ事。

既に決められた縁は見えないところで二人を結び付け、後から来たものが結ばれる余裕など無かった。

否、結んだとしても其れはもう。

『俺は…お前だ、だから』

『…!』

うっすらと思い出せる記憶の向こうで、彼は何を想ってくれていただろう。

死んでしまったひと。

婚約者である、彼女と共に。

久方ぶりの陸地で、尚且つ其れが好いた者が待つ家と有れば、上陸の喜びは一層大きく。

其れは月の無い夜。

二人肩を並べて星を見る。

久方ぶりの賑やかな夕食をすませて、過ごす時は堪らなく大切で愛おしい。

言葉に出来ない想いばかりが、全身の細胞を支配する。

真っ直ぐに優しい風が駆け抜けて、木々の薫りが髪を揺らす。

密やかに、愛を語るにはふさわしく。

恋に落ちる事さえ、再びのときめきを約束する様な静けさ。

「なぁ、ゼンガー」

言葉少なく多弁を苦手とする親友に代わり、青年は口を開いた。

逢瀬に言葉は要らないと言うが、其れでも矢張り言葉で伝えたい事は沢山此の胸に在る。

―――言って欲しい言葉も、在る。

もたれ易い肩。

少し高い目線と、大きくたくましい身体。

私の腕が君を抱きしめる為には、少し頑張らないといけない事を知っているだろうか。

皆を守る為の剣を、揮い続けるひと。

「…む?」

「どうして君はあの時、直ぐに返事をせず―――」

あの時。

其れは時を遡り、チョコレートの聖なる日。

愛する人へ思いを告げる、絶好の機会。

銀の指輪へ掲げた誓いを、自ら思い出しているのか―――青年は細めた瞳そのままに、低く呟く。

ずっと不思議だった。

悩まなくて良いところで悩んでしまう、そんな人間だと知っていたから。

しかも、独りで。

『…3月、14日…その日に返事をする…』

だから、待ってもらえないか―――。

結婚したいと言った、私の言葉に対して。

もうすぐ一ヶ月が経とうという頃、自身も諦めかけていた時。

突然彼は戸惑いがちに、そう言った。

「即断即決の君らしく無い…非常に迷った、戸惑いある回答だったな…ん?

いやいや誰も君が悪いとは思って居ないよ」

苦笑する。

思い浮かぶのは、少しの厭味でも真面目に取り合う優しい親友。

純朴にして無垢。

実直だが豪胆。

嘘がつける様な男でもなく、真実を口にするのも難しい。

「………すまん」

―――一言で表すなら、不器用な人間なのだと。

嘗て同じ部隊に所属していた時から知っていたけれども、今回ばかりは随分とやきもきさせられた。

無かった事にしてしまうのか。

それともきちんと断りを入れてくるのか。

真剣に悩み、真面目に考え、答えを出すのか。

一晩一晩が酷く、長く感じた。

「謝らないでくれ。君を責める権利を私は持ち合わせていないのだ…

普通なら馬鹿げていると怒るか呆れるかのどちらだろう。だが君は悩んだ―――」

そんな彼は確かに、告げた。

『…エルザム、俺は……お前と…その、結婚したい』

俗に白の日と呼ばれる朝の事、食後のコーヒータイムに、たどたどしい口調。

我ながら間抜けな顔をした、と思う。

一瞬何を言われたのか理解出来ずに、数秒後―――不覚にも、

数少ないお気に入りのマイセンコーヒーカップが砕けた。

「悩んでくれた…それだけで私は満足だよ」

微かに震える手。

この告白も、希望も、並大抵の覚悟では無いから。

お互いにゆっくりとではあるが、おずおずと確かめ合った気持ちを胸に。

翠玉の瞳が、少し潤む。

「……」

「世界が幾ら変わろうとも、人間が種として変わらない限り、

自然の摂理からは逃れられない―――男女という雌雄でもって世界は長らえているのだから…

その軛(くびき)を君は破った」

「…エルザム」

遮る言葉は互いの名前だけだろうか、揺れる感情がつい逃げ惑う姿勢を後押しするが、

躊躇いの無い親友の背中を知っているからこそ、矢張り今は退けない。

問わなければならない、自身が彼を道連れにするのではなく、彼自らが私と共に歩む覚悟があるのだと。

既に死んだ者として世界から隠れるだけではない、更なる道を選ぶのかと。

「我が友よ君に問おう。何故…君は敢えて私と共に堕ちる道を選んだ?

どうして……本当に、私と結婚したいと考えついたのだ?」

「……言うな」

「ん?」

「堕ちる、等と…そんな表現はふさわしく無い。俺たちの…新しい門出だろう?」

伏し目がちの視線を上げると、思わず―――不意打ちの微笑。

笑う事の少ない、男が。

雄弁には程遠い友が。

「…!」

よく喋って。

笑う。

いつぞやの様に、心臓が大きく脈打った。

「…あまりお前が素直に喜べ無い、天邪鬼だという事は知っている―――だが、今回ばかりは喜べ。否…」

「な…」

「喜んで貰うぞ、俺が認めた相手なのだから」

ぐいと強く肩を抱かれて、囁かれる声は恐ろしく蠱惑的な響きがある。

頬を朱に染めている場合では無いのに、つい温かな懐に入ると、規制も緩くなった。

―――妙に、自信満々の声に聞こえて。

強引なけれど頼れる腕が力強く優しく自分を抱きしめているのだと。

そう思った瞬間に抵抗する気力も、諦めの言葉も、何もかもが消えていく。

充たされて、絆されて、緩んでしまう。

「ゼ、ゼンガー…っ」

「…好きだ、お前が。エルザム、この気持ちはお前から強制されたものでもなんでも無く、

俺から生まれたもの…結婚の定義は人それぞれだろうが、俺には俺の想いがある」

「…教えて、くれ。ゼンガー…」

―――懇願する価値の在る、一生の問い。

目を瞠る程珍しく、彼は淀みなく喋り、そして。

「………。己が生涯を共にする、永遠の友にして心より―――」

お前ほど上手くは言えないけれど。

『愛している』

「者…」

「…!!」

月がそしらぬ振りを決め込んだ夜。

星だけが、銀の瞳と翠玉の瞳を照らし。

ゆっくりと影は重なった。

流れたものは星でなく、涙。

温かな、喜びに満ち溢れた、其れ。

馬乗りの状態でも此方に張り合おうとする気力は残っていたのか、

真っ直ぐな視線は挑戦的に此方を見つめ返してくる。

否、睨んでくると言っても過言ではない。

遅まきながら青鈍色をした相貌に意思の光が宿るのを見て、手間のかかる奴だと内心呟く。

『……エルザムが、好きだ』

『そうか』

『大切だと、愛しいと…心から想っている』

『……』

『だから、だからこそ俺は、あの時指輪を…!!』

―――必死になって言う姿を、眼下に眺めて想いを振り払う。

分かっていた事だ。

世の不条理は必定にして気紛れ。

誰に降りかかるとも知れず、だが諦めるも愚か。

『馬鹿か』

『何…』

『とっと言えば良いんだ…そう、彼奴に』

其処まで言われ、呆れた隻眼が己を眺めている事、

発破をかけられた事に気付き、数回口を開閉させてから男は頭を下げた。

『…す、すまん…!!』

『あーもーいい、どうでもいい』

やる気を無くして溜息をつきつつ、手を男に向けて振る。

諦める? ―――何を? 誰が?

一度死んだ者が、二度死ねばもうそろそろ諦めとも縁遠くなってくるものらしい。

実に未練がましく。

『……未だ機会はある』

『ん?』

『いいや』

不敵に笑って見据えるのはいつか。

勝負は、此から。

****

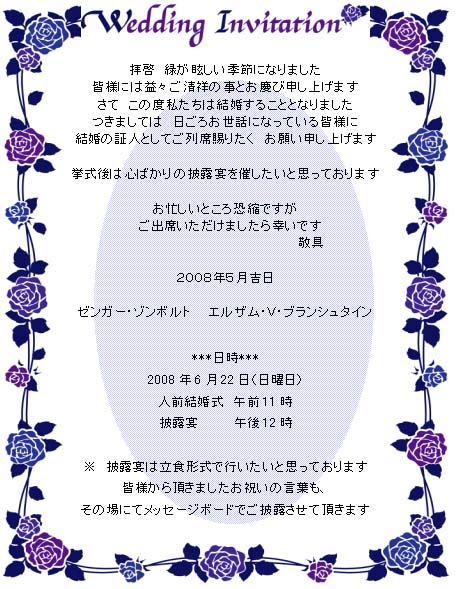

〜招待状〜

初夏の折、皆様如何お過ごしでしょうか。

突然の事で恐縮ではございますが、

6月某日にゼンガー・ゾンボルト、エルザム・V・ブランシュタイン両名の結婚式を執り行います。

お忙しいとは思いますが、良ければご出席頂ければと此処に書状をお送り致します。

お手数ですが出欠の程ご連絡下さい。

****

****

〜招待状〜

初夏の折、皆様如何お過ごしでしょうか。

突然の事で恐縮ではございますが、

6月某日にゼンガー・ゾンボルト、エルザム・V・ブランシュタイン両名の結婚式を執り行います。

お忙しいとは思いますが、良ければご出席頂ければと此処に書状をお送り致します。

お手数ですが出欠の程ご連絡下さい。

****

|