ところでこの「大物主クシミカタマノ命」という御神名はオオタタネコ(大物主神の子)の後裔となる三輪君系氏族が三輪山祭祀に関わるようになってから成立した名であると考えられるようです(6世紀以降)。と言うことはですよ、「御諸山の神」と「大物主神」が元々は別神だったと考えることも出来るのではないでしょうか。・・・って、だからこれをやっていくとトンデモナイことになるから止めようと言ったのでしたね。(^_^;)気を取り直して文献に当たってみましょう。

『古事記』神武天皇の条では、

セヤダタラヒメ(三島溝杭の姫)の容貌が美しかったので、三輪の大物主神が心を奪われ、丹塗矢に化けて娘のホト(陰部)を突いて妊娠させる話があります。この丹塗矢との間に生まれた子供がホトタタライススキヒメ(ヒメタタライスケヨリヒメ)です。(神武天皇皇后) 似たような丹塗矢伝説他にも聞いたなぁ・・・

『古事記』崇神天皇の三輪山祭祀のところでは、

オオタタネコを神主にして、大物主神を祭れば疫病を止めてやろうという話があります。

さらにこれに続いて、

オオタタネコの曾曾祖母のイクタマヨリヒメの元へ眉目秀麗な若者がやって来て(例の如く)懐妊させる話があります。これが有名な三輪山神話で、男の衣の裾に麻糸を通した針を刺したところが、針に付けた麻糸は鍵穴より抜け出てしまいます。そして、後に残った麻糸は糸巻きに三巻き程度でした。つまりこの若者は鍵穴を通れるほど小さくなれたというわけです。

『日本書紀』崇神天皇の条では、

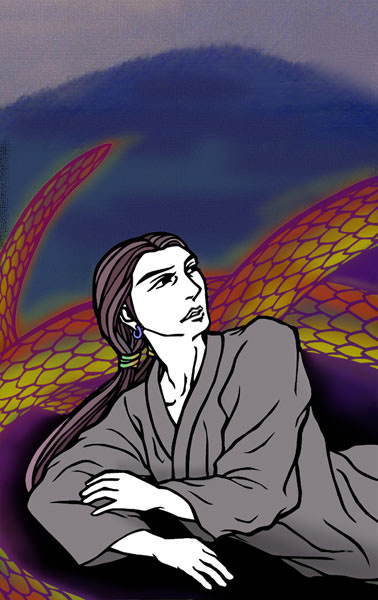

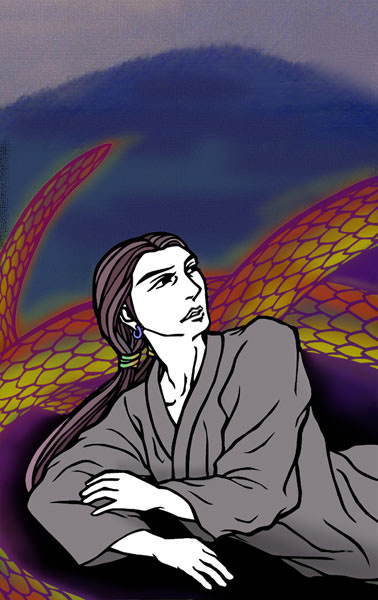

空を飛んで御諸山に帰っていく大物主神の姿が描かれています。(昼は人が造り、夜は神が造ったという「箸墓」の話です)

同じく『日本書紀』雄略天皇の条では、

雄略天皇が小子部連のスガルに命じて捕らえさせたという三諸丘の大蛇の話が書かれています。

以上いろいろと文献を引いて見てきましたが、結局何が言いたいかというと、「三諸丘の神」を大物主神と考えると、その大物主神という神さまは”蛇体であり、空を飛び姿形大きさを自由に変えられる存在”なのです。

で、ささらえさまの書いて下さったこのイラストになるわけです。(^o^)(説明手間取りすぎ・・・)

壮大な三輪山をバックに背負っている、格好いい大物主神さま〜〜。どうしてささらえさまのお書きになる殿方はこうも色っぽいのでしょか・・・は〜、みなさま溜息をついて下さいませ。

(えっ、この溜息は鴈の宿の説明が長すぎた為についてるんだって・・・はは・・・スミマセン)

それにしてもウットリです。このような素敵なイラスト有り難うございました。

ささらえさまの麗しいサイト「左佐良榎」へはこちらから。

ささらえさまのサイトで”10900"のニアミス(10902)をゲットいたしまして、キリ番リスエスト許可を頂きました。そこで、わたくしのお願いしたお題は「三諸丘の神」。イマイチ明確でないお題を、ささらえさまは快く引き受けて下さいました。しかも仕事が早い早い。(鴈の宿とは大違い^^;;)この神様についての記述はささらえさまのサイトで非常に丁寧に解説されていらっしゃいますので、詳しく知りたい方はそちらへどうぞ・・・って、これじゃ余りに手抜きなのでこちらでも簡単にササッとコメントをば。

えー、そもそも「三諸丘の神」とは何ぞやと・・・

そう言われると、リクエストした本人も大変焦るのです。つまりその辺のところに、明確でないものが横たわっておりまして・・・

一番素直な受け取り方をすれば、三諸丘の神=三輪山の神=大物主神ということになるでしょう。ただ、鴈の宿の臍曲がりな性格からいくと”ふふん・・・果たしてそうかな?”ということになって、とどのつまり収拾の着かない方向へと進むことになります。それじゃあ、いけん!ということで、此処は大人しく文献を引きながら、ちいとばかり説明してみようと思います。

『古事記』では、

出雲のオオナムチの神(大国主神)が国造りに励んでいるとき、それを手伝っていたスクナヒコの神が突然常世の国に渡ってしまいます。落胆した大国主神の前に現れた神が「倭の国の青垣山の上にわたしを祭ったら手伝おう」ということになります。このとき現れた神が「御諸山の上に坐す神」になるのです。

『日本書紀』では、

大国主神の幸魂・奇魂という形で大物主神の記述があり、その神様は大和の三輪山に住みたいと仰います。その三輪山をご神体として祭ったのが大神(おおみわ)神社です。

『出雲国造神賀詞』では、”己命の和魂を八咫の鏡に取り託けて倭大物主クシミカタマノ命と御名を称へて大御名の神奈備に坐せ”とあります。