| 1.2008年4月20日 EF64-1000 +コキ 貨物 ※2008/4/20 写真差し替え |

|

| 《アクセス》 井倉駅前の道を南へ。高梁川の橋を渡り、左の山道(県道50号線)へ折れて ぐいぐい登っていく。 5キロくらい登り、田舎蕎麦屋さんがある角を左折すると、草間自然休養村という 施設があり、鉄製の赤い小さな展望台がある。そこからの俯瞰。 《光線・レンズ》 この角度だと午前からお昼、午後にかけて晴れればおおむね順光。 14時半で250ミリ相当。 日の短い時期だと山影となる時間帯が長い。 《飲食・トイレetc》 前記のおそば屋さん。後は休養村の駐車場に自動販売機程度。 《コメント》 車で乗り付けられるお手軽俯瞰。 石灰岩の崖上に立つ展望台。高所恐怖症の人にとっては目がくらむような急角度で 井倉駅付近を見下ろす俯瞰はなかなかの迫力である。 写っている鉄橋は第8高梁川橋りょうで、昭和57年の電化直前に 複線の新線に切り替わった。 写真中央右奥から川に沿って敷かれていた旧線時代は、16連ガーターで有名な 足見(たるみ)鉄橋など、この付近はSLの撮影名所だった (現在、旧線跡はサイクリング道となっており、一部の鉄橋も残っています)。 |

2.2023年4月16日 381系 「やくも8号」 |

| 《アクセス》 上に同じく「垂直落下俯瞰」(作者命名)から。 《光線・レンズ》 9時45分頃で100ミリ相当。 《コメント》 昨年度(2023.3)をもって150年の歴史に幕を下ろし、閉校となった 井倉小学校の校舎が見える。 作者の母方はこの地の出で、亡き祖母もかつて通っていた(はず)なので 少し寂しい思いもある。 様々な思いが入り混じる中、今年も新緑で山が笑い、 終焉が近づく国鉄特急色のやくもが眼下を駆ける。 季節と時代はこうして移ろっていくのだろう。 |

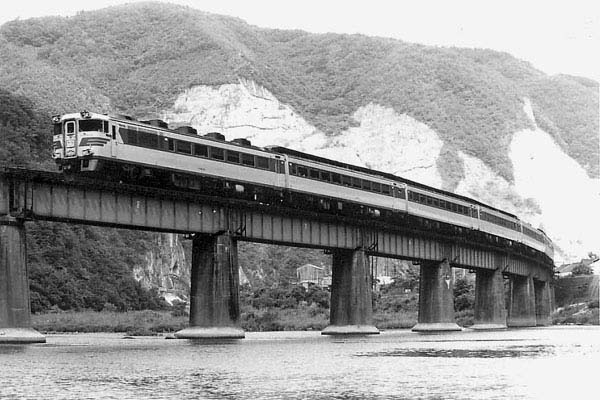

3.XXXX年XX月XX日 キハ181系 「やくもX号」 ※提供:ティがっち様(リンク参照) |

|

| 《アクセス》 井倉−石蟹間が旧線を使用していた非電化単線時代の第8高梁川橋りょう。 《コメント》 ティがっち様(リンク:関西撮鉄協同組合 を参照)からのご提供による 貴重な1枚を、この機会に掲載。 上3枚の新旧鉄橋は、非電化単線と電化複線の違いこそあれ、 線形自体はほぼ変わっていないのが分かって興味深い。 当時は新鋭ディーゼル”L特急”だったキハ181やくもが何とも懐かしい限り。 写真ありがとうございました。 |

4.2025年7月12日 EF64−1000+コキ 貨物 |

| 《アクセス》 井倉駅ホーム端にて。 《光線・レンズ》 18時15分頃で70ミリ相当。 《コメント》 石灰岩の崖に囲まれている佇まいの井倉駅。 井倉トンネルができるまでは国道180号線だった駅前の小道に、路線バスが往き去る。 時折蝉の声が聞こえる中通過していく、今や古豪となったEF64貨物。 令和の世でありながら、目に映り、耳に入るものがどこかノスタルジックな 夏の夕ぐれ。 |

5.2010年2月25日 381系 「やくも7号」 |

|

| 《アクセス》 井倉駅を発車した下り列車は、複線の鉄橋を2本渡ってトンネルに入る。 その2本の鉄橋の中間はカーブとなっていて、アウト側の空き地から 下り列車を撮影出来る(上りは撮影しにくい)。 《光線・レンズ》 11時頃で220ミリ相当。南を向くので晴れると逆光。 《コメント》 タイガーロープがある事と、後ろ2両は第8橋りょうのガーターで足回りが隠れる事を 気にしなければ、アウトカーブ望遠のお手本的構図で6連の「やくも」を ピタリとはめこむ事が出来る。 |

6.2024年3月9日 381系 「やくも6号」 |

| 《アクセス》 8橋りょうと9橋りょうの中間地点付近。坂道の途中から。 《光線・レンズ》 8時40分頃で135ミリ相当。 《コメント》 梅の花と「広幕」の6号を収めようと、カメラを手に待っていると、 いったん止んでいた前夜からのなごり雪が再び白く舞ってきた。 |

7.2010年1月10日 115系 普通 |

|

8.2010年1月10日 381系 「やくも3号」 |

|

| 《アクセス》 こちらは下り列車が井倉駅を発車して2番目に渡る第9橋りょう(姫原橋りょう)。 国道下のトンネルに線路が潜り込んでいく形となっている。 立ち位置の少し北側に広い路肩があり、駐停車は可能。 足場も地元の児童・生徒用に通学用の歩道が国道脇に付いており、安全。 《光線・レンズ》 南に向くので晴れの日は狙いづらい。 作例は7.が8時45分頃で50ミリ相当、8.は9時頃で200ミリ相当。 《コメント》 7.は今や貴重な被写体、115系の湘南色6連。 この時点ではまだ日が差しておらず、曇りの日感覚で撮影できたが、 暫くして太陽が山から顔を出し、9時頃に通過したやくも(8.)は半逆光になって 不思議な光線状態の映り込みを醸し出した。 |

9.2009年12月31日 115系 普通 |

|

| 《アクセス》 両駅中間、トンネルに挟まれて高梁川をほぼ垂直に渡る第10橋りょう (正式名称ではないが、南から数えて高梁川を10回目に渡る橋りょう)を、 少し北側にある歩行者用の吊り橋上から見たもの。 吊り橋たもとの国道180号線沿いの少し離れた場所に広めの路肩がある。 《光線・レンズ》 南西を向いて構えるので晴れた日は不向き、曇った日の方が撮りやすい。 10時15分頃で50ミリ相当。 《コメント》 この新線橋りょう(と言っても旧線から切り替わって随分経つが)は、真横から見ると 橋の右半分は川岸に伸びている木で隠れ、左端側も国道が通っていて 車や工事現場等が入ってしまうので、2〜3連の普通列車向き。 うっすら雪化粧した光景の中を湘南色の115系が駆けていく。 |

10.2022年9月3日 115系 普通 |

| 《アクセス》 上のコンクリート橋を南西側から見たもの。 ちょうど国道沿いの老舗うどん屋さんがある辺りとなる。 が、立ち位置は「こまど(方谷5鉄)」などと同様、歩道のない国道ガードレール脇となり、 結構なスピードで通過する通行車には重ね重ね注意の事。 このパターンの立ち位置は中国地方山間部の撮影地には多く、共通の注意事項だ。 《光線・レンズ》 晴れていれば午後遅めが一応の順光時間帯となるが、 作例のように曇っていた方が撮りやすいと思う。 8時頃で50ミリ相当。 《コメント》 せとうちラップ115系を狙い打ち。 見ての通り3連カツカツの構図。高梁川をなるべく大きめに構図に入れる事で 国道を目立たなくさせるのがポイントか? なお、上述の狭い立ち位置問題と併せ、注意したいのは列車通過の見極め。 下り列車はトンネル通過音が聞こえやすく、列車の接近を比較的予測できるが、 上りは音が殆ど聞こえず、いきなり橋の上に列車が現れる。 手持ち前提の場所でもあり、ちょっと撮りにくいかもしれない。 |

11.2010年2月20日 381系 「やくも1号」 |

|

| 《アクセス》 9.10.のコンクリ橋りょうの北側(石蟹駅側)。 この立ち位置がある地区は一般車の乗り入れは不可能なので、 対岸の国道180号線の駐車スペースに車を停め、赤い吊り橋を渡り、 生活道に沿って線路に近づいていく。 コンクリ橋りょうの近くから土手を登ると、下り列車が狙える作例のアングルとなる。 足場は草木ボーボーだが、一応しっかりしている。 《光線・レンズ》 8時頃で70ミリ相当。 ここも晴れると撮りにくい。曇った日か、山から太陽が顔を出す前の時間帯が良かろう。 《コメント》 トンネルに挟まれた区間で「一応6連が撮れますよ」な構図。 |

12.2024年3月9日 EF64−1000+コキ 貨物 |

| 《アクセス》 上のコンクリ橋りょうの下から。 《光線・レンズ》 9時頃で50ミリ相当。 《コメント》 ここも3月のなごり雪が舞う中での撮影となった。 |

13.2010年1月27日 115系 普通 |

|

| 《アクセス》 新線区間のコンクリート橋りょうを川原に降りて撮影したもの。 鮎釣り用に車で川原まで降りられる場所がある。 撮影の立ち位置は、ちょうど旧線鉄橋跡の真下くらいまで歩いていった。 《光線・レンズ》 午後が順光。15時頃で70ミリ相当。 《コメント》 冬枯れの高梁川の岸辺に淋しく繋がれた小舟がいい味を出している。 構図左側に竹やぶがあり、ここも実質3連が限界の普通電車専用アングル。 |

14.2021年11月6日 115系 普通 |

| 《アクセス》 上に同じだが、これは旧線鉄橋の上から。 かつての石蟹−井倉間の旧線跡(下記の番外編も参照)。 車がギリギリ通れない事は無い幅ではあるが、ここは遊歩道。 地元地区の指定車許可車を除いて車両の乗り入れは厳禁。 《光線・レンズ》 16時45分頃で70ミリ相当。 《コメント》 11月に入り、紅葉が進んできた。 線路手前の川にケーブルが何本か架かるのが惜しい。 |

15.2010年1月10日 115系 普通 |

|

| 《アクセス》 両駅中間の長屋地区。国道から折れて地区内の小道へ入り、 線路(現在の)に沿って少し坂道を登ると、かつての伯備旧線と現在の伯備線が 合流する三叉路に出る(旧線は一般車乗り入れ禁止の生活道となっている)。 ちょうど新旧の伯備線合流点付近が空き地となっており、そこから切り通しを 抜けてくる上り列車が撮影できる。 《光線・レンズ》 一応お昼前後が順光だが、周りの山や切り通しの角度がわりあい強いため、 影が掛かる事も多い。作例は10時15分頃で85ミリ相当。 《コメント》 昔を知る者には懐かしい、井倉−石蟹間の複線化に伴い役目を終えた 川沿いの旧線区間との合流点跡。 3両の115系になんとか日が当たった。 |

16.2015年7月25日 DD51×2 回送 |

17.2015年11月10日 (DD51×2)+24系トワイライト編成 団臨 |

| 《アクセス》 上の場所に同じ。 《光線・レンズ》 回送は12時半頃、トワイライト団臨は9時45分頃で いずれも135ミリ相当。 《コメント》 真夏の回送/秋のトワイライトと撮り分けてみた。 季節が変われば、周囲の木々の色がこれだけ違う。 |

18.2010年2月20日 285系 「サンライズ出雲」 |

|

| 《アクセス》 上記3枚の線路反対側。高架下の農道をくぐって道なりに線路際に登っていける。 足場は良好。 《光線・レンズ》 基本的に晴れた日は撮りにくいと思われる。7時40分頃で200ミリ相当。 《コメント》 朝もやの中、トンネルと橋を繰り返す複線区間を走ってくる「サンライズ出雲」。 定時でやって来た(長距離夜行列車のため、多少遅れめに来る事が多い)せいか、 編成の後ろ半分を見て判るように、実は上り「やくも」とあわや被り撃沈寸前… だったのは内緒(笑)。 |

19.2023年2月18日 381系 「やくも5号」 ※2023/3/12 写真差し替え |

| 《アクセス》 15.〜18.から少し奥に進んだところ。小さな「初水(わさみず)踏切」脇から撮影。 《光線・レンズ》 晴れるとほぼ終日逆光。 10時10分頃で50ミリ相当。 《コメント》 曇りの日に淋しく?短い編成でも撮りたい向きにお勧め(笑) ※6〜7連の「やくも」はお尻が切れます。 |

20.2023年4月2日 381系 「やくも24号」 |

| 《アクセス》 上に同じ、初水(わさみず)踏切脇から上り列車方向に構えたもの。 《光線・レンズ》 晴れればお昼前後が順光。 17時45分頃で70ミリ相当。 《コメント》 トンネル飛び出し構図で、作例の通り先頭から2〜3両くらいが収まる。 |

21.2023年9月30日 381系 「やくも8号」 |

| 《アクセス》 上に同じ初水(わさみず)踏切付近。 《光線・レンズ》 9時40分頃で70ミリ相当。 《コメント》 アナログ(フィルム)カメラ時代に近いと思われるカラーモードを使って撮った。 そのせいか彼岸花の紅も、さんぱーいちのクリーム色も、肉眼のそれよりマイルドな色調に。 |

22.2025年10月4日 EF64−1000+コキ 貨物 |

| 《アクセス》 上に同じ初水(わさみず)踏切付近。 《光線・レンズ》 9時10分頃で35ミリ相当。 《コメント》 これもアナログ(フィルム)カメラをシミュレートしたカラーモードで撮った。 収穫の季節でありながら、小雨の中どことなくうすら寂しい色調。 そこを走り抜ける国鉄制式のEF64貨物列車。 しかし、この1枚は紛れもなく2025年秋の撮影である。 周辺の住宅や田んぼも含めた、ここに写っている初水地区の光景を、 もし10年後、20年後に見直した時、どう思っているだろうか… |

23.2025年12月20日 115系 普通 |

24.2025年12月21日 115系 普通 |

| 《アクセス》 上に同じ地点を、初水踏切の反対側(西側)から見たもの。 《光線・レンズ》 2枚いずれも8時45分頃で、柿構図が70ミリ、南天構図が40ミリ相当。 《コメント》 晩秋から初冬にかけてのうら寂しい風景の中、今日も初水に直流モーター音が響く。 毎日当たり前のように新見を走っていた115系。 作者の通勤の供であるこのクルマにも、引退の足音が聞こえてきたようだ。 |

25.2022年6月4日 EF64−1000+コキ 貨物 |

| 《アクセス》 上の初水踏切から少し北にある下り線トンネル入り口。 立ち位置となるクロスまで小道が繋がっているが、四輪の進入は困難。 《光線・レンズ》 18時10分頃で70ミリ相当。 《コメント》 草木がうっそうと茂る中、下り列車のトンネル飛び込みシーン。 この駅間は昭和57年の伯備線電化に併せて複線化されたため、 上下線が少し離れており、トンネルの位置や数も異なっている。 因みに現在の下り線が単線時代のものだ。 作例は貨物列車だが、このアングルなら381系の特徴ある平らな屋根を記録するのもいい。 |

26.2007年2月24日 DD51+14系シュプール編成 臨客 |

|

| 《アクセス》 こちらは石蟹駅の近く。国道と線路が交差する付近にある中華料理屋さんの裏あたり。 田んぼから撮影。 《光線・レンズ》 12時半頃で35ミリ相当。晴れればお昼から午後にかけて順光。 《コメント》 石灰岩の山肌がバックになるこの地方らしい風景。 引きがないので広角レンズを使っても1+6の編成長がギリギリ。 なおここは複線区間なので、本来なら手前を走る下り列車(作例は上り)の方が 足回りが良く見える。 |

27.2015年11月3日 DD51×2 回送 |

| 《アクセス》 上に同じ。 《光線・レンズ》 13時20分頃で50ミリ相当。 《コメント》 左下の柿の木にはたわわに実がなっていた。 |

28.2010年5月4日 115系 普通 ※2010/5/9 写真差し替え |

|

29.2024年3月10日 381系 「やくも8号」 |

| 《アクセス》 石蟹駅の裏から下り列車を撮影したもの。 28.は高梁川の橋の上から川の流れを手前に入れたもの。 29.は再び高梁川の対岸から駅の方向を向いて撮った。 《光線・レンズ》 28.は8時50分頃で100ミリ相当。 29.は9時40分頃で35ミリ相当。 朝のうちはサイド側に日が当たり、おおむね順光。 《コメント》 28.は湘南揃いの6連115系を狙い打ちしたもの。 出撃の度に悪天候に祟られてきたが、やっと好天の条件下で撮れた。 29.は終焉迫る国鉄特急色。 早春の空の下、普段利用している石蟹駅をゆっくり通過していく。 この勇姿、いつまでも忘れずにいたい。 |

30.2010年1月18日 EF64−1000+コキ 貨物 |

|

| 《アクセス》 石蟹駅の裏手から、上り列車を撮ったもの。 足場は石積みの狭い田んぼあぜ道しかないので歩く際は注意。 《光線・レンズ》 9時45分頃で85ミリ相当。 《コメント》 晴れた日は午前の上り列車が順光で撮れる。 あまり線路に近づくと線路際の柵が目立つので、サイド気味に構える方がいいかも。 |

31.2022年4月29日 381系 「やくも24号」 |

| 《アクセス》 石蟹駅の裏にて。 《光線・レンズ》 17時40分頃で50ミリ相当。 《コメント》 野に菜の花が咲き、山が笑うこの頃。 2022年春、よみがえった国鉄特急色が 少しゆっくりめの速度で石蟹を通過していった。 |

32.2022年7月24日 381系 「やくも8号」 |

| 《アクセス》 上に同じく石蟹駅裏。 《光線・レンズ》 9時40分頃で100ミリ相当。 《コメント》 朝からジリジリと太陽が照り付ける。しかしヒマワリの花は元気いっぱい。 夏休みの絵日記のようなド定番だ(笑)。 |

33.2022年9月11日 381系 「やくも8号」 |

| 《アクセス》 上に同じく石蟹駅裏。 《光線・レンズ》 9時40分頃で35ミリ相当。 《コメント》 そして季節は実りの秋へ。 国鉄特急色って、ホンマ日本の秋風景に似合いますなぁ。 |

34.2024年1月1日 381系 「やくも9号」 |

| 《アクセス》 石蟹駅の西にある山道途中にて。 《光線・レンズ》 12時頃で50ミリ相当。 《コメント》 「石蟹山城」は中世戦国の山城。 初代城主「石蟹元宣(いしがもとのぶ)」のものと伝わる立派な五輪塔の脇にたたずむ。 塔の場所からは城址(画面の中央奥付近)がよく見える。 国鉄特急色が眼下を過ぎ往く、雪も寒風もない穏やかな元日。 こうしたお正月風景も今年が最後となった。 |

35.2024年3月2日 381系 「やくも4号」 |

36.2024年5月3日 381系 「やくも8号」 |

| 《アクセス》 石蟹山城址にて。 登城ルートは途中の城ヶ峠(じょうがたわ)まで5つほどあり、作者が多用するのは 城に向かって坂道を「下る」パターン。 そこからは10分弱の山登りにて主郭に到着。 《光線・レンズ》 紫4号は7時半頃で135ミリ相当。 国鉄8号は9時50分頃で85ミリ相当。 《コメント》 中世戦国山城の機構が多く残る石蟹山城。 登城ルートはいずれもよく整備されている。 主郭(=本丸)の見張り台からは作例の通り北側方向に展望が開けていて、 作者が通勤に利用している石蟹駅とその街並み・山並みが見渡せる。 珍しく雪が積もった春の朝、紫スーパー4号。 山笑う新緑風景を走りゆく国鉄8号。 いずれも時がたてば、さんぱーいちとのいい思い出になるだろう。 |

番外編:旧線散歩 |

| 《コメント》 井倉−石蟹間は、1982(昭和57)年の電化開業直前に、 現在の複線とトンネルでほぼ直線的に貫く線形に改修され、 高梁川に沿って縫うように走っていた旧線はその使命を終えました。 その後、この旧線は自転車道/遊歩道となりました。 ・(写真上と中)石蟹側の長屋地区:この辺りから旧線が分岐していました。 信号機がまだ残っています。 ・(写真下)旧線と言えばオールドファンが一番反応するのはここ! 足見(たるみ)鉄橋。 山すそに沿ってカーブする、川を渡らない美しい鉄橋は、 SL〜非電化時代のちょっとした撮影名所でした。 現在は歩いて通る事ができます。 |