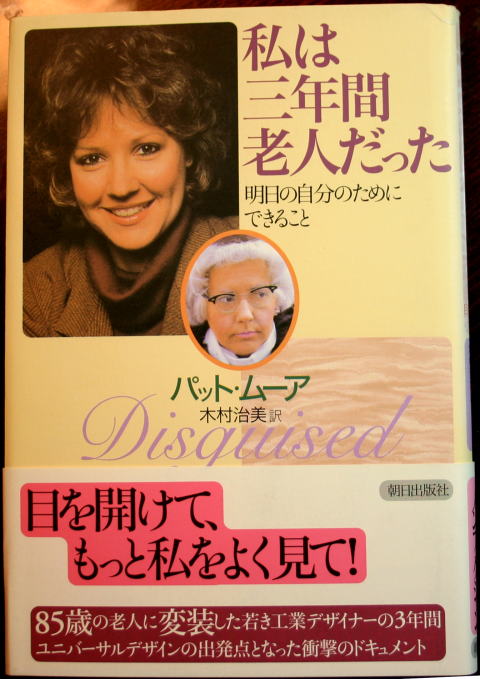

パット・ムーア著『私は三年間老人だった』を読んで

−『目を開けて、もっと私をよく見て』の詩に感動−

2005年4月8日 株式会社朝日新聞社初版第1刷発行

著者 パット・ムーア、 訳者 木村治美、 発行者 原 雅久

私は、本当に感動した! そして、実に多くのことをこの1冊の本から学んだ。 才能豊かな工業デザイナーのパット・ムーアが26歳の時、85歳の老人に変装し、老人にタイムスリップして老人と交わり、老人を知ろうと努め、そして学んだ貴重な体験を綴った本である。彼女が学んだことから、私もまた、実に多くのことを教えてもらった。 この本の中で、彼女のもとにイギリスのヨークシャーの老人病院で働いている看護師から送られてきた手紙に添えられていた詩を紹介している。その病棟で一人の老婦人が亡くなり、彼女の持ち物を調べた看護師が一篇の詩を見つけたという。その詩は職員に非常に深い感銘を与えたのでコピーが作られ、病院の看護師全員に配られたという。手紙に添えられていたその詩に感動したパット・ムーアは著書のエピローグの前の章、すなわち最終章でその全文を紹介している。まずは、木村治美氏訳のその詩をよんでほしい。

何が見えるの、看護婦さん、あなたには何が見えるの

あなたが私を見る時、こう思っているのでしょう

気むずかしいおばあさん、利口じゃないし、日常生活もおぼつかなく

目をうつろにさまよわせて

食べ物はぽろぽろこぼし、返事もしない

あなたが大声で「お願いだからやってみて」といっても

あなたのしていることに気付かないようで

いつもいつも靴下や靴をなくしてばかりいる

おもしろいのかおもしろくないのか

あなたの言いなりになっている

長い一日を埋めるためにお風呂を使ったり食事をしたり

これがあなたが考えていること、あなたが見ているものではありませんか

でも目を開けてごらんなさい、看護婦さん、あなたは私を見てはいないのですよ

私が誰なのか教えてあげましょう,ここにじっと座っているこの私が

あなたの命ずるままに起き上がるこの私が、

あなたの意志で食べているこの私が、誰なのか,

わたしは十歳の子供でした。父がいて、母がいて

きょうだいがいて,皆お互いに愛し合っていました

十六歳の少女は足に翼をつけて

もうすぐ恋人に会えることを夢見ていました

二十歳でもう花嫁。守ると約束した誓いを胸にきざんで

私の心は躍っていました

二十五歳で私は子供を生みました

その子たちには安全で幸福な家庭が必要でした

三十歳、子供はみるみる大きくなる

永遠に続くはずのきずなで母子はお互いに結ばれて

四十歳、息子たちは成長し、行ってしまった

でも夫はそばにいて、私が悲しまないように見守ってくれました

五十歳、もう一度赤ん坊が膝の上で遊びました

愛する夫と私は再び子供に会ったのです

暗い日々が訪れました。 夫が死んだのです

先のことを考え――不安で震えました

息子たちは皆自分の子供を育てている最中でしたから

それで私は、過ごしてきた年月と愛のことを考えました

いま私はおばあさんになりました。自然の女神は残酷です

老人をまるでばかのように見せるのは、自然の女神の悪い冗談

体はぼろぼろ、優雅さも気力も失せ、

かって心があったところには今では石ころがあるだけ

でもこの古ぼけた肉体の残骸にはまだ少女が住んでいて

何度も何度も私の使い古しの心は膨らむ

喜びを思い出し、苦しみを思い出す

そして人生をもう一度愛して生き直す

年月はあまりに短すぎ,あまりに遠く過ぎてしまったと私は思うの

そして何ものも永遠ではないという厳しい現実を受け入れるのです

だから目を開けてよ、看護婦さん――目を開けてみてください

気むずかしいおばあさんではなくて、「私」をもっとよくみて!

何故著者のパット・ムーアがこの詩を最終章に持ってきたのか。それは、この詩に、3年間の老人体験で彼女が学んだことが凝集されているからであろう! この詩に引き続き、パット・ムーアは次の言葉で最終章を結んでいる。

『私たちが出会うおじいさんやおばあさんはほとんどの人が、何とかして「目を開けて、もっと私をよく見て!」といっているのだと思う。しわを見ないで、老人をひとまとめにしないで。じっくり時間をかけて、ありのままの私を見てください、と。

−中略−

私はおそらく、またとないユニークなすばらしい機会を持つことができた。私自身の人生の重要な通過点のひとつで、メイクアップと古めかしい洋服の助けを借りて、本来なら連続しているはずの一生の果てまで一気に飛んでいった。老人の姿で自分が見たり感じたりするであろうことは予測がついているように私は思っていたが、そうではなかった。誰でもきっとそうだろうと思う。

私は何を学んだのか。

−中略−

それは有益な教訓だった。やりがいのある旅だった。』