冬のある日、熱田、宮宿、七里の渡しを起点に、東に向けて一人出発。

かって東海道53次=490kmを、人々は12日間で踏破した。毎日40kmも歩いた計算になる。同じ道を自分は折り畳み式自転車を使って完走してみよう。体調に合わせて、帰途はJRを利用して尺取虫方式を用いれば、完全走行も無理ではない。天気快晴、気分良好。この旅スケッチは我が体力、そして好奇心発揮のぶっつけ本番だ。我が定年青春万歳!。

かって東海道53次=490kmを、人々は12日間で踏破した。毎日40kmも歩いた計算になる。同じ道を自分は折り畳み式自転車を使って完走してみよう。体調に合わせて、帰途はJRを利用して尺取虫方式を用いれば、完全走行も無理ではない。天気快晴、気分良好。この旅スケッチは我が体力、そして好奇心発揮のぶっつけ本番だ。我が定年青春万歳!。

旧東海道自転車走行旅スケッチ

西川尚武

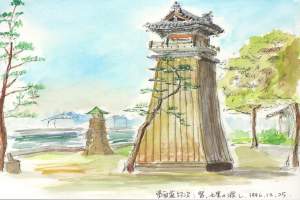

宮宿(第1日)

冬のある日、熱田、宮宿、七里の渡しを起点に、東に向けて一人出発。 かって東海道53次=490kmを、人々は12日間で踏破した。毎日40kmも歩いた計算になる。同じ道を自分は折り畳み式自転車を使って完走してみよう。体調に合わせて、帰途はJRを利用して尺取虫方式を用いれば、完全走行も無理ではない。天気快晴、気分良好。この旅スケッチは我が体力、そして好奇心発揮のぶっつけ本番だ。我が定年青春万歳!。

かって東海道53次=490kmを、人々は12日間で踏破した。毎日40kmも歩いた計算になる。同じ道を自分は折り畳み式自転車を使って完走してみよう。体調に合わせて、帰途はJRを利用して尺取虫方式を用いれば、完全走行も無理ではない。天気快晴、気分良好。この旅スケッチは我が体力、そして好奇心発揮のぶっつけ本番だ。我が定年青春万歳!。

鳴海宿(第1日) 旧東海道は、今では、国道1号線脇街道として、主要幹線道路から外され、ダンプカーは勿論、トラックもめったに通らない。ひっそりした旧東海道宿場街の街道筋には古い木造家屋に今も人々の生活が営まれている。かって、この東海道53次街道筋を旅人はどんな思いを懐いて急いでいったのだろうか。有松絞りで財を築いた長者屋敷を眺めながら、ゆっくりとペダルを踏んで坂道を登る。

旧東海道は、今では、国道1号線脇街道として、主要幹線道路から外され、ダンプカーは勿論、トラックもめったに通らない。ひっそりした旧東海道宿場街の街道筋には古い木造家屋に今も人々の生活が営まれている。かって、この東海道53次街道筋を旅人はどんな思いを懐いて急いでいったのだろうか。有松絞りで財を築いた長者屋敷を眺めながら、ゆっくりとペダルを踏んで坂道を登る。

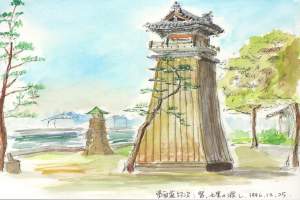

知立宿(第1日) 東海道走行第1日目。熱田から4時間、走行距離50km。右スケッチは知立にある街道筋根上がりの松。もうこの近くまで来るとサドルに乗せる尻の骨が痛む。特に坂道はこたえる。やっとのことで我が家に到着。すでに家内が準備してくれていた熱い風呂に飛び込み、用意された冷たいビールでのどを潤す。くつろぎが全身に広がる。こうして1日50kmを走り続け、東海道53次を踏破しよう。新たに再決意。

東海道走行第1日目。熱田から4時間、走行距離50km。右スケッチは知立にある街道筋根上がりの松。もうこの近くまで来るとサドルに乗せる尻の骨が痛む。特に坂道はこたえる。やっとのことで我が家に到着。すでに家内が準備してくれていた熱い風呂に飛び込み、用意された冷たいビールでのどを潤す。くつろぎが全身に広がる。こうして1日50kmを走り続け、東海道53次を踏破しよう。新たに再決意。

岡崎宿(第2日) カキツバタを詠んだ在原業平の句「唐衣 着つつ慣れにし 妻しあれば はるばる来ぬる

旅をしぞ思ふ」、口ずさみながら無量寿寺をスケッチ、岡崎の八丁味噌蔵屋敷もスケッチ。自転車ならば、どこへでも自由に入っていける。岡崎城下町、道はくねくねと27曲がり。その街道の一軒に、今も、江戸時代の綿打ち唐弓弦看板を掲げるている古い格子つくりの一軒家を発見、早速スケッチ。唐弓弦とは、江戸時代綿打ち道具。弓の弦で、綿をはじき飛ばす道具。現役時代トヨタ産業技術記念館創設に際し、江戸時代の綿作りにも随分と興味を持ち、あちこち訊ね歩いたことを思い出す。

カキツバタを詠んだ在原業平の句「唐衣 着つつ慣れにし 妻しあれば はるばる来ぬる

旅をしぞ思ふ」、口ずさみながら無量寿寺をスケッチ、岡崎の八丁味噌蔵屋敷もスケッチ。自転車ならば、どこへでも自由に入っていける。岡崎城下町、道はくねくねと27曲がり。その街道の一軒に、今も、江戸時代の綿打ち唐弓弦看板を掲げるている古い格子つくりの一軒家を発見、早速スケッチ。唐弓弦とは、江戸時代綿打ち道具。弓の弦で、綿をはじき飛ばす道具。現役時代トヨタ産業技術記念館創設に際し、江戸時代の綿作りにも随分と興味を持ち、あちこち訊ね歩いたことを思い出す。

藤川宿(第2日) 明治14年、この地に矢作川の支流水を利用した水力タービンを動力源とした官営愛知紡績所が稼動開始。ここの動力は日本人が始めて製作した水力タービン。山辺丈夫は、東洋紡創設に当たり、水力タービンか、電力受電か、この地を訪ねて調査。山辺の結論は水力タービンではなかった。山辺の結論は正しかった。その後、日本の紡績業は英国を追い超し、世界1の座を築く。これも日本紡績史の貴重な1ページである。山辺が心配した如く、今はもう官営工場の配水路さえ枯れ果てている。水力タービンは、電力普及前の、瞬時の技術に終った。

明治14年、この地に矢作川の支流水を利用した水力タービンを動力源とした官営愛知紡績所が稼動開始。ここの動力は日本人が始めて製作した水力タービン。山辺丈夫は、東洋紡創設に当たり、水力タービンか、電力受電か、この地を訪ねて調査。山辺の結論は水力タービンではなかった。山辺の結論は正しかった。その後、日本の紡績業は英国を追い超し、世界1の座を築く。これも日本紡績史の貴重な1ページである。山辺が心配した如く、今はもう官営工場の配水路さえ枯れ果てている。水力タービンは、電力普及前の、瞬時の技術に終った。

赤坂宿(第2日) 街道筋、大橋旅館は今も江戸時代そのままの姿で営業中。この旅館の姿は安藤広重の浮世絵にも出てくる。近くの東林寺に、かってこの近くの旅篭で働いていた遊女達5人がこの世をはかなみ集団自殺したという古き墓を探し出し、手を合わせる。昔も今も、貧しき人々は、どうしてこんなに哀し過ぎるのか。江戸時代のこの悲話を、あたかも昨日の出来事であったかのごとき、哀歓豊かに語って呉れる、街道筋の食堂婆さんの熱弁を聞きながら、ゆっくりと熱燗の地酒を飲む。

街道筋、大橋旅館は今も江戸時代そのままの姿で営業中。この旅館の姿は安藤広重の浮世絵にも出てくる。近くの東林寺に、かってこの近くの旅篭で働いていた遊女達5人がこの世をはかなみ集団自殺したという古き墓を探し出し、手を合わせる。昔も今も、貧しき人々は、どうしてこんなに哀し過ぎるのか。江戸時代のこの悲話を、あたかも昨日の出来事であったかのごとき、哀歓豊かに語って呉れる、街道筋の食堂婆さんの熱弁を聞きながら、ゆっくりと熱燗の地酒を飲む。

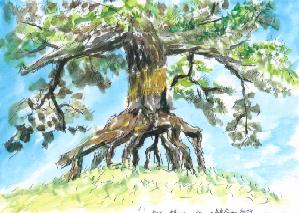

御油宿(第2日) 道の両側に続く御油松並木は素晴らしい。道端に自転車を留めて早速スケッチ。その横を猛スピードで自動車が走り抜ける。怖い。しかし恐怖はやがて怒りに変る。排気ガス放出し走り去る自動車を指差しながら、「こら!お前が松並木を枯らしているのだぞ」と一人大声で怒鳴り続ける。街道の近くには御油松並木資料館があり、御油と赤坂の宿場町を結ぶ松並木ジオラマが、江戸時代の賑わいを彷彿とさせて印象深い。資料館前には街道で最も古い松1本が展示。松木の亀甲印表皮が独特。

道の両側に続く御油松並木は素晴らしい。道端に自転車を留めて早速スケッチ。その横を猛スピードで自動車が走り抜ける。怖い。しかし恐怖はやがて怒りに変る。排気ガス放出し走り去る自動車を指差しながら、「こら!お前が松並木を枯らしているのだぞ」と一人大声で怒鳴り続ける。街道の近くには御油松並木資料館があり、御油と赤坂の宿場町を結ぶ松並木ジオラマが、江戸時代の賑わいを彷彿とさせて印象深い。資料館前には街道で最も古い松1本が展示。松木の亀甲印表皮が独特。

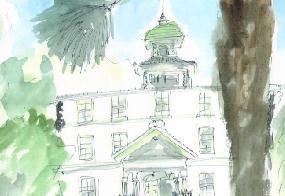

吉田宿(第3日) 「吉田通れば、2階から招く、しかも鹿子絞りの振袖で」。かって旅篭には飯盛女が遊女として旅人のお相手をさせられていた。きっと幾つかの哀しい物語があったことだろう。しかし、平成の今日、世の女性諸氏は解放された。豊橋公園の緑の道を、若いOL達はさっそうと歩いていく。男性諸氏より背筋がピーンと伸びている。公園には白亜の木造ハリストス教会が建つ。早速スケッチ。こうした街道筋の楽しみのひとつは、市民にこの近くで最も美味しい料理店を教えてもらい、当店自慢の料理を楽しむこと。勿論上手い地酒も一緒に。

「吉田通れば、2階から招く、しかも鹿子絞りの振袖で」。かって旅篭には飯盛女が遊女として旅人のお相手をさせられていた。きっと幾つかの哀しい物語があったことだろう。しかし、平成の今日、世の女性諸氏は解放された。豊橋公園の緑の道を、若いOL達はさっそうと歩いていく。男性諸氏より背筋がピーンと伸びている。公園には白亜の木造ハリストス教会が建つ。早速スケッチ。こうした街道筋の楽しみのひとつは、市民にこの近くで最も美味しい料理店を教えてもらい、当店自慢の料理を楽しむこと。勿論上手い地酒も一緒に。

二川宿(第3日) 旧東海道旅のロマンをジオラマ展示した二川宿本陣資料館。長い街道筋を歩いてきた旅人を、旅篭の女中が駆け寄って、玄関でわらじを脱ぎ、足をたらいで丁寧に洗ってくれるジオラマ展示は印象的。当時の旅人達は、きっと現在より趣深い旅が楽しめたのではないだろうか。二川宿本陣資料館には、江戸時代の参勤交代がどんな形で行われてきたのか、大名達はどんな部屋で休んでいたのか、実物展示で楽しませてくれる。

旧東海道旅のロマンをジオラマ展示した二川宿本陣資料館。長い街道筋を歩いてきた旅人を、旅篭の女中が駆け寄って、玄関でわらじを脱ぎ、足をたらいで丁寧に洗ってくれるジオラマ展示は印象的。当時の旅人達は、きっと現在より趣深い旅が楽しめたのではないだろうか。二川宿本陣資料館には、江戸時代の参勤交代がどんな形で行われてきたのか、大名達はどんな部屋で休んでいたのか、実物展示で楽しませてくれる。

白須賀宿(第4日) 二川宿から白須賀宿までほぼ田園の中の1本道。途中榎を植えた一里塚がある。その一里塚にこんな面白い話が書いてあった。家康曰く「えー木を植えよ」。部下はこんな風に聞きとった。「榎を植えよ」。1707年、潮見坂下にあった旧白須賀宿は、一夜の大津波で壊滅。その後坂上の地に再生した現白須賀宿。この長い潮見坂を自転車で一気に駆け下りる。目前に遠州灘が突然広々と開けてくる。海風が坂下から吹き上げてくる。全身の汗が潮風でサァーとひいていく。

二川宿から白須賀宿までほぼ田園の中の1本道。途中榎を植えた一里塚がある。その一里塚にこんな面白い話が書いてあった。家康曰く「えー木を植えよ」。部下はこんな風に聞きとった。「榎を植えよ」。1707年、潮見坂下にあった旧白須賀宿は、一夜の大津波で壊滅。その後坂上の地に再生した現白須賀宿。この長い潮見坂を自転車で一気に駆け下りる。目前に遠州灘が突然広々と開けてくる。海風が坂下から吹き上げてくる。全身の汗が潮風でサァーとひいていく。

新居宿(第4日) 新居の関所には、江戸幕府が当時の街道をどのように管理してきたかを展示する興味深い関所資料館がある。遠路長崎から遊女を連れ帰った男。この関所で御縄。見せしめの磔の刑。首納めの桶が今も展示されている。丸くて底が浅い。この桶を見ていたら、生禿げが右手に持つ首桶を思い出した。男装して関所破りする娘達には、古婆が一人ずつ執拗な身体確認したという。ジオラマの婆ぁの顔が真に迫る。

新居の関所には、江戸幕府が当時の街道をどのように管理してきたかを展示する興味深い関所資料館がある。遠路長崎から遊女を連れ帰った男。この関所で御縄。見せしめの磔の刑。首納めの桶が今も展示されている。丸くて底が浅い。この桶を見ていたら、生禿げが右手に持つ首桶を思い出した。男装して関所破りする娘達には、古婆が一人ずつ執拗な身体確認したという。ジオラマの婆ぁの顔が真に迫る。

舞坂宿(第4日) 浜名湖に掛かる国道大橋を走る。旧東海道と国道1号線はいつも橋上で合流する。この浜名湖大橋には、専用歩道がある。こんな専用歩道はこの浜名湖しかない。通常大きな川にかかった橋には歩道どころか欄干すらも不充分。ダンプが猛スピードで走り去るすぐ横を、ものすごい風圧に抗しながら、川に落とされないよう、必死でハンドルを握る。この怖さは橋の上を自転車で走った者しか判らない。

浜名湖に掛かる国道大橋を走る。旧東海道と国道1号線はいつも橋上で合流する。この浜名湖大橋には、専用歩道がある。こんな専用歩道はこの浜名湖しかない。通常大きな川にかかった橋には歩道どころか欄干すらも不充分。ダンプが猛スピードで走り去るすぐ横を、ものすごい風圧に抗しながら、川に落とされないよう、必死でハンドルを握る。この怖さは橋の上を自転車で走った者しか判らない。

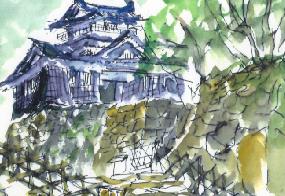

浜松宿(第5日) 浜松城に登る。城をスケッチ。浜松の中心街は、JR駅前。ハイセンスな町並。市内にはなんとブラジル人が多いことか。この市の外れが天竜川鉄橋。こここそは歩道も無く、自転車の横をダンプカーが地響き立てて走り去る。下を見るば深い川底。吹き落とされたらそれで終り。しかも1.5kmもの長い橋。恐怖の天竜川橋。きっと国道1号線とは別の所に、きちんとした歩道橋もあるのか知らないが、今自分は旧東海道を正確にたどっている。

浜松城に登る。城をスケッチ。浜松の中心街は、JR駅前。ハイセンスな町並。市内にはなんとブラジル人が多いことか。この市の外れが天竜川鉄橋。こここそは歩道も無く、自転車の横をダンプカーが地響き立てて走り去る。下を見るば深い川底。吹き落とされたらそれで終り。しかも1.5kmもの長い橋。恐怖の天竜川橋。きっと国道1号線とは別の所に、きちんとした歩道橋もあるのか知らないが、今自分は旧東海道を正確にたどっている。

見付宿(第5日) 現存する日本最古の洋風木造5階建て小学校。モダン。内部は教育関係資料館。自転車を止め、建物を見上げ、建物スケッチ。 何と言っても、日本の今日を有らしめているのは、明治以降の教育の力だ。明治16年、この地にこのような木造高層建築を建立した日本の教育界。明治の教育は、長い江戸時代の寺子屋教育の土台の上に築かれている。日本は確かに急速に資本主義経済を発展させることが出来た。しかしその底力は江戸時代からの寺子屋教育の力あってのことだ。

現存する日本最古の洋風木造5階建て小学校。モダン。内部は教育関係資料館。自転車を止め、建物を見上げ、建物スケッチ。 何と言っても、日本の今日を有らしめているのは、明治以降の教育の力だ。明治16年、この地にこのような木造高層建築を建立した日本の教育界。明治の教育は、長い江戸時代の寺子屋教育の土台の上に築かれている。日本は確かに急速に資本主義経済を発展させることが出来た。しかしその底力は江戸時代からの寺子屋教育の力あってのことだ。

袋井宿(第5日) 出発前、旧東海道を正確に5万分の1の地図に復元する。しかし、その地図通りにたどり巡るのもなかなか難しい。時にはこの道は旧道ではないと気づき、もう一度たどり直すトラブルもある。袋井にはそんな道が多かった。旧東海道は国道1号線上ではない。しかしどういうことか、この近くでは、旧東海道がいたるところで、新道と重なりあっている。

出発前、旧東海道を正確に5万分の1の地図に復元する。しかし、その地図通りにたどり巡るのもなかなか難しい。時にはこの道は旧道ではないと気づき、もう一度たどり直すトラブルもある。袋井にはそんな道が多かった。旧東海道は国道1号線上ではない。しかしどういうことか、この近くでは、旧東海道がいたるところで、新道と重なりあっている。

掛川宿(第5日)

旧東海道を自転車で走ってみよう。その為の資料もいろいろと整えた。折り畳み自転車も買った。1日50KMを目標に、走りぬこうと体力づくりにも励んできた。しかし、あの自動車排気ガスと、国道1号線橋上でのダンプ接近風圧にはどうしても耐えられない。身の危険を感じ、ここ掛川宿で、旧東海道自転車走行旅スケッチはギブアップ。ここまでの走行距離250KM。東海道53次のほぼ半分を自転車で走ったことになる。この計算では全走行には10日間もあれば走破可能だ。しかし、このひどすぎる道路事情の下をもう一度旅再開したいとは今も思っていない。昔はこの旧街道を人々はコツコツと歩き続けることが出来た。しかし、今はもう東海道を自転車で走破することすら出来なくなっている。人々は自然環境を確実に破壊し続けている。

以上、旅日記終り