DPL型分光器

分光器で重要なパーツにコリメートレンズと決像レンズがあげられます。 このパーツにあまりコストをかけず、コンパクト設計するにはアクロマートレンズが考えられますが、なかなか軸外まで性能が出ません。 そこでPLアイピースを使うことで周辺性能を上げることにします。

まずPL型アイピースの性質を見てみましょう。

基本的構成は同じ2枚玉レンズを2つ使い、対象性のよい配置になってます。

PLアイピースの光路図

PLアイピースの光路図

望遠鏡で決像した像が左の面になり、それをアイピースがコリメートします。軸上、軸外の光線は目を置く位置(EXP)で交差するような光線を描きます。 この部分を射出瞳といいます。

PLアイピースを決像レンズとして使うにはそれなりの決像性能が出ててほしので、スポットダイアグラムを出して調べてみると、次のようになってます。

PL26mmアイピースをF8.0としたときの軸上軸外スポットダイアグラム

PL26mmアイピースをF8.0としたときの軸上軸外スポットダイアグラム

まずまずの性能であることが伺えます。

次にMeadePL32mmアイピースをF8に絞って実写確認することにしました。

Meade PL32mm でオリオン座を撮像

Meade PL32mm でオリオン座を撮像

このアイピースは十分な性能を持っていることがわかります。

このアイピースを使って、次のようなPLアイピースを向かい合わせた分光系を組むことにしました。 Double Plossel ということでDLP型分光器と命名。

PLアイピースを使った分光器

PLアイピースを使った分光器

これは、望遠鏡で決像した映像をPL1でコリメートし、Gの回折格子で分光します。 分光された光はPL2でCCD上に決像されます。 回折格子の位置とPL1とPL2の射出瞳位置の3つを同じ位置にすることで、対象性が生まれますのでディストーションが発生しなくなります。

これを下の写真のように拡大撮影などに使われる市販のアイピースホルダーに入れることでコンパクトで手間の掛からない分光系ができあがります。

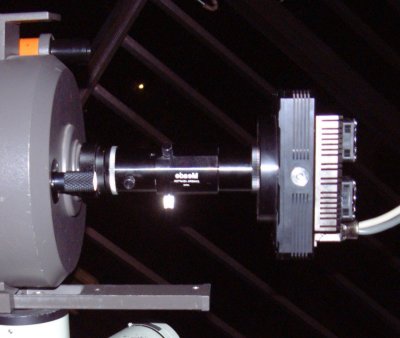

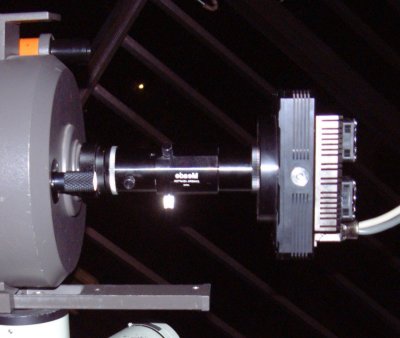

20cmSCTの後ろに分光器とCCDを組んだ様子。 光線が直進するタイプなのでバランスがとりやすくなります。

20cmSCTの後ろに分光器とCCDを組んだ様子。 光線が直進するタイプなのでバランスがとりやすくなります。

ではスペクトル画像を見てみましょう。

スペクトル映像

スペクトル映像

周辺までのコマがあまり目立たないスペクトル映像が得られることがわかります。 点々と写っているのが0次光(回折されずに素通りした光)の映像で、棒上に延びてるのが1次光スペクトル像です。

以下観測例

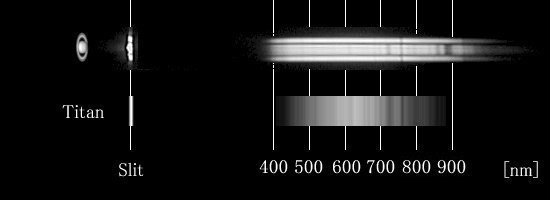

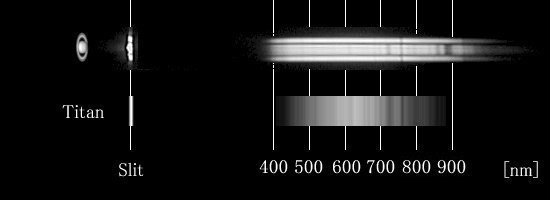

土星とタイタンのスペクトル

土星とタイタンのスペクトル

760nmに見られる吸収線は地球大気によるもので、波長キャリブレーションに使えます。 土星本体とタイタンの720と890nmにメタンの吸収線が見られますが、輪には見られません。

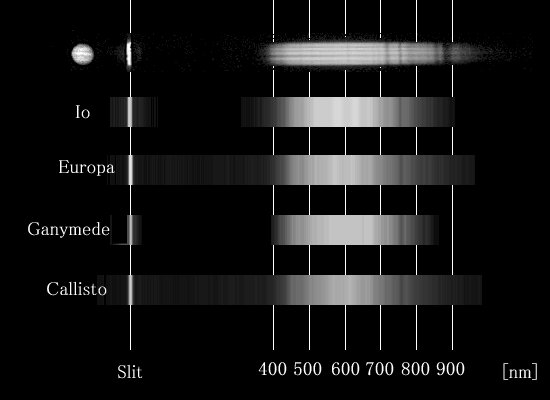

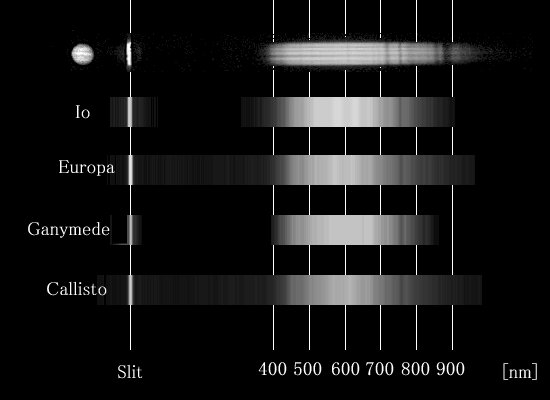

木星とガリレオ4大衛星のスペクトル

木星とガリレオ4大衛星のスペクトル

木星も土星同様メタンの吸収線が見られますが、ガリレオ4大衛星にはメタンがないようです。

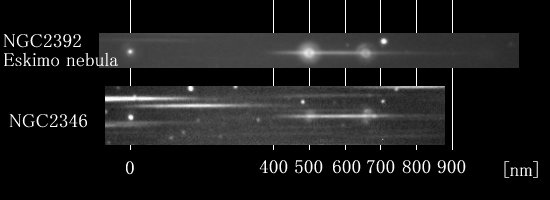

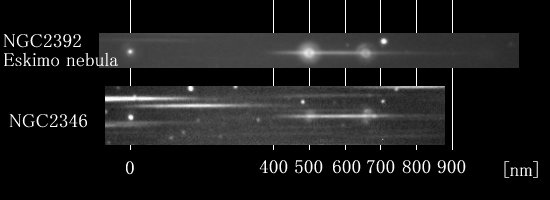

惑星状星雲のスペクトル

惑星状星雲のスペクトル

惑星状星雲では500nmと656nmにそれぞれ、OIIIとNIIの輝線が見られます。 エスキモー星雲ではOIIIのほうが強く、NGC2346ではNIIのほうが強そうです。

February 13th, 2002

Astronomy

TOP

mail