このマシンは私の友が購入したCBR1000RRである

彼は2月9日から長期海外出張に出る、その間は私が預かり手を入れる事になった

そして彼が帰ってくるまでにこのマシンを70%ぐらいは熟成させてやりたい。

まず一番に取り付けたのがレーシングスタンドフックである

なんたってねじ込むだけだから (笑)

二番目はスライダー(モリワキ製)である

取り付けの為に新品カウルに大きな穴を開ける、なんて心臓に悪い

慎重に穴を開けてたらかなり時間がかかってしまった

そして理性カット(リミッターカット)

右カウル前方にCDIがあった、最近のバイクでは珍しい

CDIにも放熱してもらわないと困るのだろうか?

シートカウルを付けた、これで二人乗りができない

だったらタンデムステップはいらないな〜

ってことで外してみました

しかしこれがなかなか良い雰囲気を出している

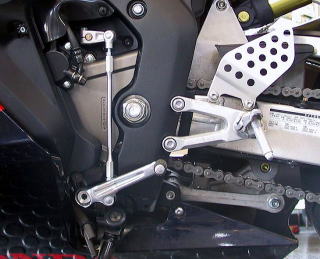

BabyFaceのバックステップを付けた、元々が後ろに下がってからほんの少しだけのバックである

3cmバックで2cmアップだが私にはちょうど良いと思えました

リヤブレーキスイッチはオプションで購入しなといけないけどその場で作っちゃいました

(笑)

新車で卸してすぐに試乗させてもらった、まだ回転は上げられないので軽く流す

コンパクトなポジション、そして軽い車体 ゆるやかなカーブを車体を揺さぶりながら曲がると

????? ( -。-) なにか違和感がある

自分と車体、そして車体と路面、自分と路面に間になにかある?

ふと視線を下にやると見える文字 「HESD」 ホンダエレクトロニックステアリングダンパー

これが犯人なのか?

一日車体を借りる、メッシュホースの長さと角度を合せる為に乗ってすぐに気づいたのが「HESD」

前回乗った時のような違和感が少ない、ハンドルで左右に揺さぶってみても

走行1500Km、このHESDにも慣らしが必要なんだ、ホンダも変なもん作ったなって思ってたけど安心した

次の日の朝、路面温度も低いから気をつけて乗る ちょっと回して走り信号手前でブレーキング

リヤが滑り出す、しかしリヤは大きな挙動はせずゆっくりとケツを左に振る

リヤブレーキを少し抜くとグリップが戻り左に曲がっていく、この時は「HESD」っていいな〜って思いました。

友が長期出張の為にCBRを預かった、国内仕様のパワー感を探る為に回してみる

パワーグラフでは6000回転からパワーがにぶり始めていたがその通りである

後輪計測で80馬力ちょい、フルパワー化+アクラポのフルエキで150馬力

このCBRは何馬力出せるだろうか? 楽しみである。

CBRを解体する、ここまでばらすのに1時間もかからなかった

しかし組み上げには数時間かかるだろうか (笑)

ノーマルのマフラーに比べて4−2の部分が短い

かなりやんちゃになりそうだ

ここの作りはノーマルのほうが上であろう

しかしこの先のパイプ部分では上だと思える

走ってみるのが楽しみだ。

とりあえずマフラーを車体に装着した

中間パイプを取り付けるためにステップを外した

(スイングアームにキズがはいりそうで)

サイレンサーを付けてなんとか形に

さてここからは廻りに干渉しないようにフィッティングしてかないと。

このあとは順調に組みあがっていく、ヘッドライトにHIDも組み込み一応メニューはこなした

しかし気になる2点、これの正体(役割)を調べてみないと

夜、乗ってみた アクセルのオフ、オンでの挙動が気になる、この2点が関係してるはず

これを解決しないとこのマシンの完成とは言えないだろう。

今回交換したパーツ(輸出仕様車用)である

これはエレメント、エアクリーナーに差し込むアダプター

内径の違い、これだけ吸い込む空気の量を抑えるなんて

しか〜し、このあともっとビックリする

これがファンネルである

恐ろしく内径の小さいこと、6000から上が回らないはずだ

ちなみに長さは一緒である

あとは配線の変更とガソリンをハイオクに入れ替えるだけだ

マフラーを交換するとノーマルの遮熱板を

外さないといけない

バッテリーがかなりマフラーに近い

断熱材を買ってきて貼り付けた

なかなか良い感じ!

このCBRはツインインジェクターである

メインはスロッロルバルブ内に

セカンドはエアクリーナーBOX上部から、驚きな作りである

スロットルバルブスロットルバルブに塗ってある黒いもの

これは剥がしてはいけない、スロットルボディー自体の気密性が

狂ってしまうから

これはラジエター上のエアダクトからエアクリーナーボックスに通じる所

右がノーマルで左が邪魔者を取り除いた画像である

左は丸い穴が開いているがさらにその奥にもう一つ

そしてこれが取り除いたパーツである

奥(フロンロ側)のはほとんど塞いでいた

これはその前後の画像だ

塞いでいる面積の大きいこと

これなら沢山の空気が入りそう!

気になる2点をあちらの人に聞いても解らない(教えてくれない?)

したがって自分で調べる

預かってるマシンに計器などを付けて乗ってみるしかない

左がオープン、右が閉まってる状態

アクセルのオフ、オンでの挙動の原因が判明した、上の画像は調べたものである

下のブレーキホース奥のフラップは開いたり閉じたりする

その動力源は吸気圧によって起こる負圧で電子制御によってコントロールされていた

負圧を計る為にトップブリッジにバキュームゲージを装着して

これでどんな条件でフラップが開閉するのか解るだろう

翌朝はやく家を出て湾岸高速へ向かう、バキュームゲージはアクセルを開けてクラッチをつなぎ

2000回転を超えると目盛りの4まで上がる と言う事はフラップが閉まってる

アクセルを閉めたりクラッチを切ったりすると負圧が落ちる(フラップが開く)

これはどのギヤでもだ、加速してるのに吸気ダクトが閉まってるなんて???

湾岸高速に上がる、いろんな走り方をしてみる ここで発見!

加速してる時に5000回転を超えると負圧が落ちる(フラップが開く)

今度は2速でやってみる、またもや一緒、結局どのギヤでも一緒だった

ここで思い出したのはフラップの役割をとある所に聞いた時のこと

「吸気音量お抑える為に装着されてます」

なるほど、公けでの車両の騒音は4000回転で計測される

だからそのちょっと上での5000回転までは音量(吸気音)を

抑える為にフラップを閉めているんだ

ここでもう一つ思い出した事が

フルパワーのCBRをパワーチェックしたグラフ、4000回転過ぎでの谷は

このフラップのせいではないだろうか?

そしてアクセルのオフオンでの挙動、給排気の効率を良くした為にエンジンのレスポンスが向上して

アクセルを開けたらすぐに回転が上がる、そしてフラップがあとから閉まってしまう

アクセルオープン時のぎくしゃく感

給排気がノーマルであれば回転が上がるのが遅いから感じられないのかも

できればあと数回はチャレンジしてみたい。

何度か試乗してみたがやはりこのフラップは撤去する事にした

上左の写真は真正面から見た写真です、下側が奥に入り閉まるようになってます

「走行中に風圧で閉まってしまいそう」 これが私の意見です

真ん中が撤去した状態です、見た目でも通気性が良さそう!

右が撤去したフラップです、普通に取り外そうと思ったらラジエター外さないと

エアダクトの分解ができない構造になってました

したがってフラップ端をニッパで切りちょっと太い軸を切る、この作業は5分で出来ました。

ヘッドライトにHIDを入れたんだけど(Lo側)どうもHiとの光の色の差がありすぎる(写真左)

そこでHi側の電球を変えてみた、青白い光を放つタイプなんだがやはりHIDの光には勝てなかった。

フロントウインカーはやはり交換、ノーマルウインカーはかなり出っ張ってて何かに引っかかるとカウルが割れてしまいそうなので貼り付けタイプに

このウインカーは両面テープだけではなくタイラップでも縛り付けることが出来る、両面テープだけだといつか脱落するかもしれないので安心! カウルがオレンジなのでレンズはオレンジの物を選びました。

友が長期出張から帰ってきました

フルパワーになったCBR、返す時に一つ注意を! 「アクセルの開けすぎに注意を!」

次の日に遊びにきた、どう?って聞くと 「アクセル開けたら空が見えたし」

気に入ってもらえたみたいです。 そして次の改造に入る

フェンダーレスキットの取り付けである

いろいろ探していたのだが迷っていた、そこに赤黒のCBRにも付けたフェンダーレスを選ぶ

「SWFT]というメーカーの物でアルミとステンがあったがステンをチョイス!

シートカウルから下を全て取り外しフェンダーレスキットを装着、オプションのナンバー灯と自作のウインカーステーを付ける

シャープなシートカウルのラインが見出されチタンサイレンサーが目立つ、さりげないステーの下にはナンバーとウインカー、そしてリフレクター、ナンバー灯の配線取り回しはステーを加工し目立たぬように

次はシフトフィーリングを変えてみる

このCBRはシフトが柔らかい(タッチが鈍い)、柔らかい理由はシフトフォークが長すぎるからだ、このマシンでレースをしていいるショップから

シフトフォークガイドが発売されているのでそれを取り付けてみる

左からノーマルのシフト周り

まずはシフトシャフト前の黒いカバーを外し(このカバーはエンジン音吸収の為に国内仕様にしか付いてない)クラッチシリンダー、スプロケットカバーを外す

スプロケットカバーとクランクケースの間にスペイサーが入っているのだが国内仕様は形状が違う

(エンジン音吸収カバーを付ける為に大きい)それを切り取りシフトフォークガイドを装着

これを取り付けることでシフトシャフトの遊び(ガタ)が無くなる

(取り付け以前はシフトをする時に上下2mmぐらいも遊びがある)

だいたいそこまで遊びがあるのもどうかと私は思う

シフトが感じ良くなった状態で乗ってもらってたがある日トラブルが起きる

「バッテリーが上がったみたいなんですけど」

「バッテリーが上がったみたいなんですけど」

すぐに車両を引き上げてテスターで計ると11,6V、エンジン回転数を上げてもても12,3Vまでしか上がらない

ステータコイルから出ている黄色い3本の配線の抵抗値を計るが正常の範囲内、エンジン始動してもステータコイルから発電される直流電流も(22V〜26V正常の範囲内

最初はレギュレターがダメになったと判断、レギュレターを交換してみたが症状は変わらない、バッテリーも新品の物を使用しても変化ないのでバッテリーでもない

となると何処かで電流が車体に微妙にリークしているのか?車体の電子パーツを一つ一つ外しながらテスターでチェックする

レギュレター、スターターリレー、照明、ウインカー、メーター、左右スイッチボックス、ヒューズボックス内の配線、排気デバイス、転倒センサー、フロントハーネス一式、しかし原因がつかめない

ここまでメーカーと相談しながら点検してきたが原因がつかめず最終手段にメインハーネスの交換である

しかし数時間かかりメインハーネスの交換をしたが改善されず、状況をメーカーに伝えるがメーカー側としても原因が分からない そしてメーカー(ホンダモーターサイクルジャパン)は

「技研(本田技研)に状況を打ち上げて原因究明をしますので時間をください」と

しかたないので待つことにする

その間にちょいと手を入れる、このCBRはアクセル開度が大きいと友達から聞いていた

ってことでCBR1000RRレースベース車用のスロットル一式を付けてみる

スロットルの大きさを見て分かるが若干大きい

しかし実際に装着してみるとアクセル開度は変わっている、ノーマルが役90度なのに対してこのスロットルは役75度である

握り返し無しでアクセルを全開にできる、市販のハイスロに比べて値段は三分の一以下、これは優れものだと思います

ここまでばらしたならついでにプラグ交換を

CBR1000RRのプラグ交換をサービスマニュアルで見るとなんと恐ろしい、左右アンダーカウルを外しラジエターを外し、そしてエアクリーナーダクトを前方に移動 そしてプラグキャップを外す

しかし実際にこの方法でやるとシリンダーヘッド廻りは暗くて作業がしにくいであろう、今の状況であれば簡単に交換できる

それとスロットルワイヤーを交換していて発見したことがもう一つ

ワイヤーワイヤー交換をする為にはHESDを車体から外さないといけない、外したHESDを見てみるとリンク部に注油がほとんどされてなくて不安(動きが滑らかでない)が残るので私は二つのリンク部にグリスを注油し組上げる

そしてハンドルを動かしてみるとほんの少しのギクシャク感が無くなったように思えた

そしてメーカー側からの回答がやっときた

「ステーターコイルを外してみてください、もしかするとコイルの焼き付きが始まっている状態かもしれません

焼き付き始めでは発電はされているが容量が少なくバッテリーを充電するほどは発電されてないという例が一度だけあったそうです、レギュレターとメインハーネスを切り離してレギュレエター側で計測すると規定値(14V〜15v)が出るがメインハーネスと繋いでバッテリーで計測すると規定値まで上がらない

もしステータコイルが黒く焦げているならステーターコイルとフライホイールの交換をお願いします」

すぐにステータコイルを外してみようと思ったがもう一度ステータコイルの点検をすると発電されている交流電圧にバラつきが 21、4V 17、5V 7、6V

これは最初に測定したものとは大きく違う、なるほどステータコイルが焼き付き始めだったから最初は正常な数値を示し今では悪くなった状態を示したのだ

この事をメーカーに伝えステータコイルとフライホイールの交換をしてエンジン始動

テスターで計ると14.3V、やれやれである。

そしてなぜステーターコイルが焼きつくか?そんな時、Ryo@Mさんから情報をいただいた

「ステータコイルの焼き付きは国内仕様ばかりで輸出仕様はならない」

不思議な情報である、さっそくメーカーに問い合わせると回答は一緒であった

なぜ国内仕様ばかりが焼き付くのか?国内仕様と輸出仕様はどこが違うのか?

それを調べていて焼き付きの原因が判明した、上にもある写真を見るとわかるが国内仕様にはエンジン音吸収カバーがある 輸出仕様にはそれが無い

左が国内仕様、黒いカバーがエンジン音吸収カバーである

右を(輸出仕様と同じ)見て判るがステータコイルが露出している

国内仕様だとエンジン音吸収カバーがある為にカウル内を風が通らずエンジンの温度が下がらない

そのためにコイルが焼き付くのでは?

輸出仕様はカウル内を風が通りエンジンが冷えるから焼きつきがほとんど無いのでは?

特にステータコイルはゼネレターカバーに固定されている

そして異常加熱されたステータコイル表面のコーティングが溶けてフライホイールに溶着してしまい次にエンジン始動したときに溶着したコーティングが剥がれコイルが歪みコイル自体が焼き付きを起こしてしまうのでは?

今回は保障期間内だったから修理できたが保障期間を過ぎたらどうなるのか?

私はこれらをメーカーに問う

「保障期間外でもご相談ください、対応させていただきます」 こうであった

それを容認するように2006モデルのCBR1000RRはサイドカウルの形状変更が行われている(06モデルはクラッチカバー、ゼネレターカバーがむき出しになっている)

メーカーを問い質しても「そうです」との回答は得られなかったが私はそうだと信じます。

そしてこの問題の解決策はメーカー側からは出ない

なぜなら対策を考えてメーカーに提案したがメーカーとしてはその対策をしてくれとは言えないらしい

いろんな規制もあるのだろうが自らの非を認めてしまうから言えないのであろう

私は私なりの予防策を考えました、考えた予防策とはとは

長距離走行(エンジンがかなり過熱された状態)後はすぐにエンジンを止めずサイドスタンドを出して

停車する(エンジンは止めない、エンジン音吸収カバーは必ず取り外す)

サイドスタンドの状態でアイドリングを数分する

するとシリンダーヘッド左端のオイル通路からオイルが下に落ちる

そこにちょうどフライホイールがあり、オイルがフライホイールを冷却してくれ焼き付きを防止する

これが私の考えた予防策です。

ここまで書いてきましたがこのマシンはオーナーと離れることになりました

いろいろと手を入れたマシンなので次のオーナーさんにも楽しく乗って欲しいです

これにてこのページは終わりとさせていただきます。

m(__)m

あとリヤブレーキマスターのリザーバータンクだがマスターシリンダーに

直接取り付けるタイプに交換する

そしてヒールガードを付けると隠れてスマートに見える