食虫植物組織培養実験記録

2007年5月27日

枯れた_| ̄|○ il||li

今日までペットボトルの蓋で湿度を保った状態で育成していたのですが、

その蓋を外した途端枯れてしまいました(´・ω・`)。

蓋に穴を開けるなりして徐々に湿度の低い状態に馴らすべきでした。

というわけで、新しい種が取れるまで更新はお休みです。

2007年4月30日

だいぶ成長してきたので試験管から出して水苔に植え替えました。

しばらくは、室内で順化させてから屋外に出す予定。

後、今年の予定はD.muscipulaの無菌播種に挑戦するつもりです。

2006年11月26日

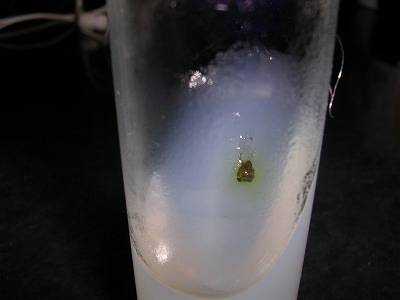

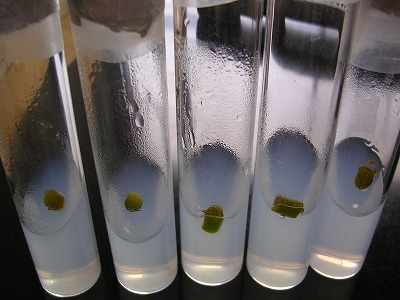

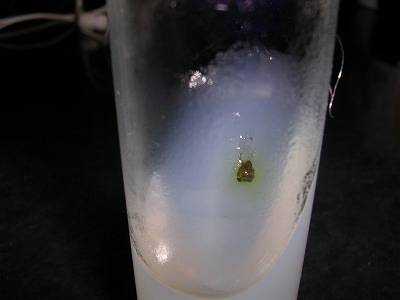

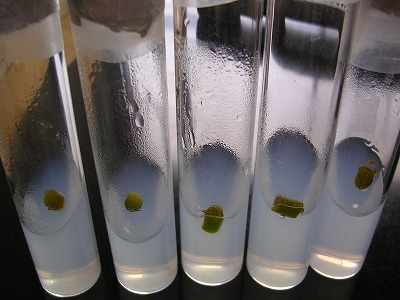

D.binataの途中経過です。

10個中5個は変化なし4個は根が分化、1個が根と葉が分化。

写真ではちょっと分かりにくいかもしれませんが、右が根と葉が分化したもので左が根だけが分化したものです。

左側はパッと見カビが生えてるように見えますが、カビじゃなくて多分根毛です。

どうも余り上手くいってません。

やっぱり、培地にホルモンを添加した方がいいのかもしれません。

まあ、カルスに誘導したときの生育もあまりよくなかったように感じたので、

カルス誘導の培地の組成なんかも、もうちょっと検討した方が良いかもしれません。

2006年10月8日

とりあえず、D.binataの移植をしました。

培地組成は、1/2MS培地、ショ糖濃度2%、pH5.0です。

毎回、培地のショ糖濃度が変わってますが特に意味はなかったりします。

雑菌がコンタミしたと思われた培地もコロニーができるわけでもなく、培地が緑色に染まってカルスが黒っぽくなっただけなのでもしかしたらコンタミしてないかも。

右の写真が黒っぽくなったカルスを移植したもの、左が普通のカルスを移植したものです。

ちなみに、D.muscipulaはまっるきり変化がないので失敗したみたいです。

原因ははっきり分かりませんが、培地の組成が良くなかったか種が未熟で発芽能力がなかったのだと思います。

2006年9月16日

D.muscipulaの種が取れたので本日蒔いてみたのが右の写真です。

培地はショ糖濃度を1.5%にした以外は前回の培地と同じです。

D.binataも一部雑菌がコンタミしたみたいですが、カルスを誘導することに一応成功しました。

このあと、再分化させるために違う組成の培地に移植する予定です。

2006年8月6日

ケーブルが見つからないのでカードリーダーを買ってきて写真をうpしました。

右がD.binataの種、左がN.alataの茎の切片です。

上段が2006年7月22日で下段が2006年8月6日のものです。

D.binataの方は種からのカルス誘導に成功しているようですが、N.alataの方は滅菌がうまくいかなかったのか雑菌がコンタミしたり切片が変色したりで

どうもうまくいってないみたいです。

N.alataは培養に使う部位や滅菌の仕方を検討してみる必要があります。

それから、最近ホームセンターで買ってきたDionaea.muscipulaの花が咲いたので種が取れたらD.muscipulaの組織培養にも挑戦する予定。

今のところ、種から直接カルスに誘導する方法を取るつもりです。

2006年7月22日

食虫植物を大量に繁殖させて萌え萌えしようと思って始めてみました。

今回はDrosera.binataとNepenthes.alataを使います。

とりあえず、カルスに誘導して増殖したカルスを切り分けてそれを不定胚に誘導して大量増殖を目指します。

培地組成は1/2MS培地、ショ糖濃度3%、2,4-D濃度2.2ppm、pH6.5、寒天0.8%添加です。

写真はデジカメとパソコンを繋ぐケーブルが行方不明なので無しです。

ケーブルが見つかり次第うpする予定。