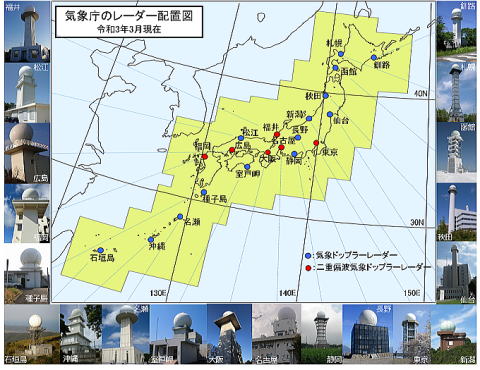

| 気象庁のレーダーの配置図、長野県には茅野市の車山高原の山頂(標高1925m)にあり、日本最高の高さである。 上の表で、車山のアンテナの海抜高度が1937mと山頂の標高より高いが、山頂の上に四角の建屋があり、その上に 気象レーダーが設置されているためである。 元、富士山山頂にあった気象レーダーを車山に移設したのが始まりで、現在は最新式の装置に更新されている。 |

|

|

|

|

2021年5月3日、天気も良かったので、 車山にある気象レーダーを見物に 行った。ここは安曇野市に移住した頃 何度かスキー(人工降雪)に出掛けた 所であるので、勝手は知っている。 自宅から安曇野市豊科にある長野自動 車道の安曇野インターから長野自動車 道に入り、岡谷JCTで中央自動車道に 入り、「諏訪・茅野インターで降り、20号 国道でしばらく行くと茅野市内に入る。 そこからビーナスラインを通り、途中から 国道152号線(大門街道)に左折する。 そこを一気に登ると、白樺湖に出る。 ここでビーナスラインに合流し、少し登る と車山高原に出る。 左の写真は車山高原に向かうビーナス ラインから見た白樺湖と奥の山は八ヶ岳 連峰の最北端の蓼科山(標高2530m) である。残念ながら登ったことは無い。 |

|

白樺湖をアップした写真。 奥に大型遊園地やホテル群が見える。 |

|

車山高原に登るビーナスラインから 八ヶ岳連峰が見える。 真ん中一番奥が八ヶ岳連峰の主峰 「赤岳(標高2899m)」である。 そのすぐ右手前の山は、阿弥陀岳 (標高2805m)で、現役時代、一人 登山で、原村の美濃戸高原から赤岳 登山の時、経由した山である。 大学2年生の夏休み、3名で小海線・ 松原湖から入り、山小屋2泊3日で 、 本沢温泉→夏沢峠→硫黄岳→横岳→ 赤岳→権現岳→三ツ頭→小海線・甲斐 小泉駅のコースで初めて高山を縦走し た懐かしい峰々である。これが僕を高山 登山のとりこにしたのである。 |

|

車山高原の駐車場は、車で溢れて いた。長野県ナンバーの車は少なく、 殆どは関東圏、中部圏、関西圏の車 だった。 コロナ禍で長野県は、「他県に出かけ るな、他県の車は来ないでほしい」と全 県で知事も盛んに言っていて、多くの 高速道路の電光掲示板にも「今は長野 県に来ないでくださいー知事」と注意表 示が出ているが、殆ど反応がなく、駐車 場は他県の車やバイクで満車状態で ある。 全く若者の行動は「イライラ」している のでこのような行動に出るのだろうが、 頭にくる。イライラしたバイクの仲間が 高速道路の走行で、ジグザグ運転を何 度も見てしまったが、残念である。 |

|

車山山頂に日本一標高の高い気象 レーダーがあるので、それを見物するの が目的のドライブであるが、車山の駐車 場のある標高1600mから上には、登山 かリフトで登るしかない。 山頂までリフトを2本乗り継いで行くが 往復で4回乗るので、その料金は、 2,400円だった。 |

|

車山高原の最高地点の「車山」山頂 にドーム状の建物がある。ここまでは、 リフトを降りてから階段道路を100段位 登った所。 |

|

四角い建物の上に乗っている球形の 物体(ドーム)の中に気象レーダーが 入っている。高さ日本一。 |

|

パラボラアンテナを見学することは 出来なかった。これは資料からコピー したアンテナの裏面から写した一部。 |

|

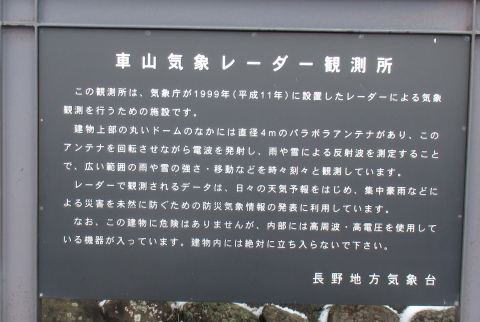

車山気象レーダー観測所の説明文。 |

|

車山山頂(標高1925m)。 気温4℃で手袋を履かなかったので、 指が痺れるような寒さだった。 |

|

下りのリフトで駐車場に降りる。 帰りは同じ道でなく、ビーナスラインで 霧ケ峰高原まで行き、ここから県道40 号線で諏訪市に降りた。ジグザグ道で の非常に危険をはらんだ道だった。 岡谷ICから長野自動車道で、「安曇野 IC」に降り帰宅した。コロナ蔓延中、少し ばかり気分転換ができたドライブだった。 僕は長野県在住であるので、県内の ドライブに制限はない。 |

|

車山高原はウインターシーズンには、 スキー場になる。人工降雪ではあるが、 長野県で一番早くオープンされるので、 来シーズンに一度滑りに行って見よう。 安曇野に移住したばかりの頃、車山高 原のホテルに年末に泊まり、スキー場で 滑ったことを思い出した。 |

|

霧ケ峰高原からビーナスラインで美ヶ原 高原の分岐点に多数の大型バイクが、 止まっていたが、ほとんどすべてが他県 からツーリングに来た者だった。長野県 は「他県から観光に来ないで」運動をして いるが、若者は何を考えているのか、困っ たものである。 |

| コンフォートあづみ野のトップ頁>斉藤清のトップ頁 | |