|

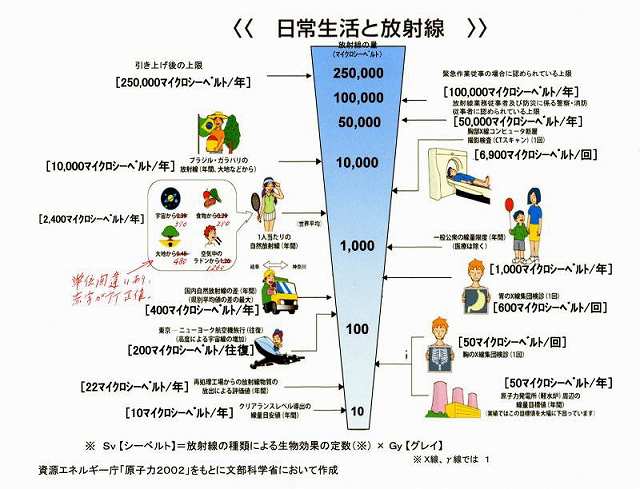

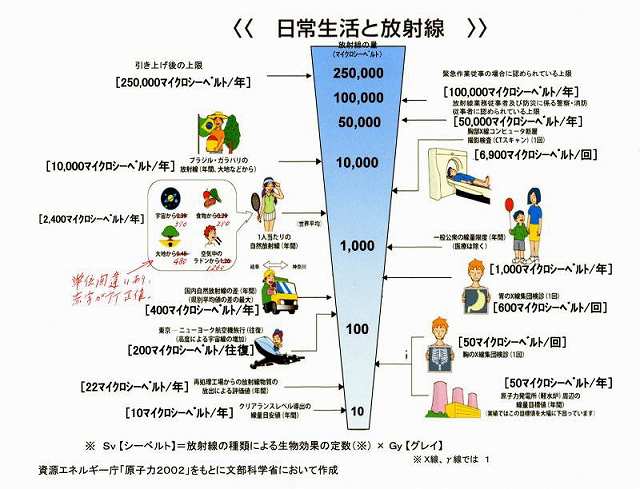

| 資源エネルギー庁資料を元に文部科学省が作成した「日常生活と放射線」 |

日常生活と放射線

掲載日2011年4月7日 6:00 斉藤 清

追記日2011年4月7日16:30

福島原発関連で、このHPにも「日本政府(首相官邸)の公式HP」の中に「日常生活と放射線」の説明が掲載されている。それを下に引用して掲載する。

|

| 資源エネルギー庁資料を元に文部科学省が作成した「日常生活と放射線」 |

これによると、日常生活する人間(大人)は、1年間の積算放射線被曝量は、約2,400マイクロシーベルト(2.4ミリシーベルト)である。

放射線業務従事者及び防災に係る警察・消防従事者に認められている上限値は、1年間に100,000マイクロシーベルト(100ミリシーベルト)である。

今回の原発事故の後、事故原発の処理に当たる従事者は、特別に、1年間に250,000マイクロシーベルト(250ミリシーベルト)に上限値が引き上げられた。

今、問題になっているタービン建屋に貯まっている高放射性物質に汚染された水からの被曝線量は1,000ミリシーベルト/時と言われているので、250ミリシーベルトに上限値を上げたとしても、1年間に1/4時間(15分)しか作業が出来ないことになる。その作業者は15分作業したら、その後1年間作業が出来なくなるのだから、日本全国の原子力発電所関係の経験者を総動員しても、これからも何ヶ月続くか分からないこれらの作業者を充足することが出来るのだろうか?

(実際には1,000ミリシーベルト/時の所では作業が出来ないので、現在、放射線汚染水の除去に苦心している。)

それと一般の人が被曝すると言われている年間積算放射線被曝量2.4ミリシーベルトの100倍以上の、250ミリシーベルトまで許容したというが、ほんとに健康被害が全く無いと断言できる数字なのだろうか?この数字を決められた方々が、下請け作業者に作業をさせる前に、自ら先頭に立って防護服を着用して、作業監視(作業者と同じ時間)に当たり、安全性を証明して頂きたいものである。

![]()

政府は4/6、福島第1原発事故に伴う住民の避難指示の対象となる被曝線量について、長期的な住民の健康影響を考慮して基準をより厳しくする方針を出した。これを受けて原子力安全委員会は、数日間の積算被曝線量で50ミリシーベルトを、1年間の積算被曝線量で20ミリシーベルト(20,000マイクロシーベルト)に変更するとの見解を示した。

この基準によると、避難指示対象の被曝線量は、20,000/(24x365)=2.28マイクロシーベルト/時以上になる。福島第1原発から半径30km以上離れていても、現在2.28マイクロシーベルト/時を越えているところがかなりあり、避難指示対象地域を大きくするための事前措置かもしれない。国際放射線防護委員会(ICRP)は、緊急時の被曝について年間20〜100ミリシーベルトの範囲を超えないよう勧告。その下限値を採用根拠にしたらしい。また福島第1原発から半径30km超の北東部の一部では、28マイクロシーベルト/時を超えたモニタリングデータも昨日観測されており、このエリアは即刻避難対象になるのだろうか?

上記の原子力安全委員会の積算(=累積)被曝線量に付いて、4月7日11時からの枝野官房長官の会見の全文を下記する。(朝日新聞社の速報ニュースサイト(4/7,13:13)より引用)

【避難地域の拡大】

Q)「原子力安全委員会が避難指示を出す際の基準について、現在の指針などの放射線よりも低い水準でも避難するようにとの見解を示したが、避難指示を拡大することは・・・」

A)「報道があったので、原子力安全委員会に確認したが、原子力安全委員会としての助言を政府に対して正式に行ったものではない。私もそう聞いていないので、報道を見て確認した。ただ、様々な検討を進める上で、原子力安全委員会の考え方、非公式な見解は聞かせてもらいながら、検討している。昨日もここで私から報告したが、現在の避難の基準は50ミリシーベルトを超える可能性がある場合は避難をして下さいと、10ミリシーベルトを超える可能性がある場合は屋内退避をして下さいと言った。こういう基準に基づいて、20キロ、30キロのそれぞれの避難と屋内退避をお願いしている。これは一時的に、短い時間に大量の放射性物質が出る事故を想定して設けられたもので、長期にわたって必ずしも、50とかに比べれば大きくない値だけども、それが累積していく場合の影響についての基準ではないので、当然いま累積の数値が高くなってきているところがあるので、そうした地域をどうするかについて、政府として、原子力安全・保安院としての検討を進めるとともに、原子力安全委員会に対しても、そうしたことを検討しているということを前提に、安全委員会としても検討をしている。そうした中では、国際原子力機関(IAEA)や国際放射線防護委員会(ICRP)の国際機関においてどういう考え方をしているのか、ということについての報告は頂いているので、当然そうしたことを参考にしながら、原子力安全・保安院としての考え方が整理されれば、原子力安全委員会にも、それで適切かどうか助言を求めることになる。」

HP編集者コメント:枝野官房長官の記者会見の全文を読んだが、ほんとに歯切れの悪い説明で、国民をますます迷わせるものである。

![]()

経済産業省・原子力安全・保安院は、ようやく4月11日、国際放射線防護委員会(ICRP)の基準に合わせて、積算被曝線量20ミリシーベルト/年を超えると予想される地域を計画的避難区域にすると発表した。人命に係わることなのに決定が遅すぎる。(2011年4月13日追記)