| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |

| 過去のコラム:平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 | 平成27年 2015年 |

|||||||||||

| 「過去のコラム」は、PDFファイルです | ||||||||||||

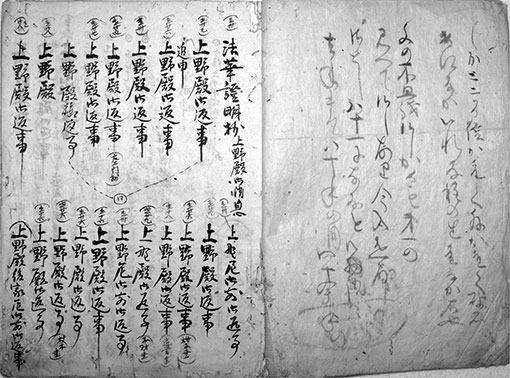

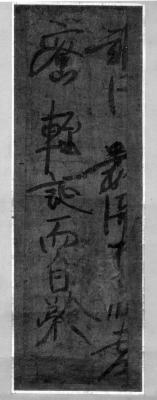

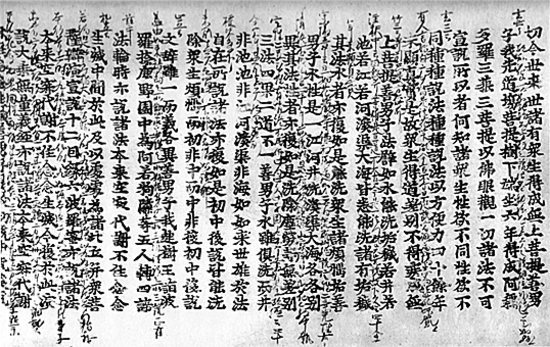

| 今回は身延文庫蔵の『録外御書』に収録された、身延曾存真蹟の模写本について報告したい。この『録外御書』は、久遠寺第27世通心院日境(1601~59)が企図・編集したらしく、各冊の見返しや目録部分に「日境(花押)」の大きな押印があり、加えて日境自筆による御書本文の書写も間々みられる。よってここでは当該録外を日境本録外と称することにする。 さて日境本録外は、元の冊数など全体像は不明だが、〔一〕〔九〕〔十〕〔十一〕〔十二〕〔十三〕〔十四〕〔十五〕の八冊が身延文庫に現存する。そのうち身延曾存真蹟の模写は、〔十〕〔十一〕〔十二〕の冊子の見返しや白紙部分を利用して書かれている。模写は概して小篇のものが多いが、他に写本の伝来するものは殆んどないので、直ちに新加の御書となる点や真蹟遺文の復元という意味でも実に貴重であろう。 それでは模写本の影印図版を掲げて、翻刻並びに若干の解説を加えたい。なお翻刻の「/」は改行を示している。

『開目抄』には、「破たる石あはず、いれる種をいず。二乗またかくのごとし。仏種をいれり等となん」という類文があるが、こちらは爾前諸経における二乗の永不成仏を説いている。また『観心本尊抄』に「教門の難信難解とは一仏の所説に於て爾前の諸経には二乗闡提は未来永不成仏」とあるのも同意である。因みに「石女」は御書にほとんど用例がないが、『開目抄』に「石女に子のなきがごとし」という一例があって、一念三千の玉が諸経にないことを示されている。 次に左側の一文は、

しかしながら常泉寺発行の『開創四百年記念 久遠山常泉寺略誌』によれば、当断簡は大正12年9月の東京大震災にて烏有に帰したようである。天災とはいえ大変残念なことである。それとこの真蹟の流伝には少しく分かりづらい点がある。 はたして日境は当断簡を身延久遠寺で模写したのか、小梅常泉寺もしくは他所で模写されたのか未詳といわねばならない。久遠寺での模写であれば、明治8年の久遠寺大火の前に流失して常泉寺の所蔵となったのであろう。明治19年10月の常泉寺『明細誌』(大石日応代)には既に「宗祖御筆」としての記載があるが、江戸期に遡れば、はたして何処に存したものか不明である。いずれにせよ真蹟を消失した今では、日境本の模写がそれを偲ぶ唯一のよすがである。 断簡の内容によれば、今年81歳になった入道からの書状に返事を認めたものである。その人物を特定できないが、断簡の終わり部分は「四十余年」にわたる入道の法華信仰に触れたものであろうか。 なお『明細誌』及び『昭和新定日蓮大聖人御書』では、断簡冒頭の「多」の字を「文」と読むが、両字の草書体が相似るところから誤読したのではなかろうか。模写の「多」の字形は宗祖の筆致によくあり、意味も「多くの不思議候しかども第一の(不思議と)見へて候しなり」で通じている。 最後に、今回紹介した日境本録外の全体的な構成や特徴について、興味のある方は拙稿「身延文庫蔵『録外御書』に関する考察」(『興風』第26号所収)を参照願います。(池田) |

||||||||||||||

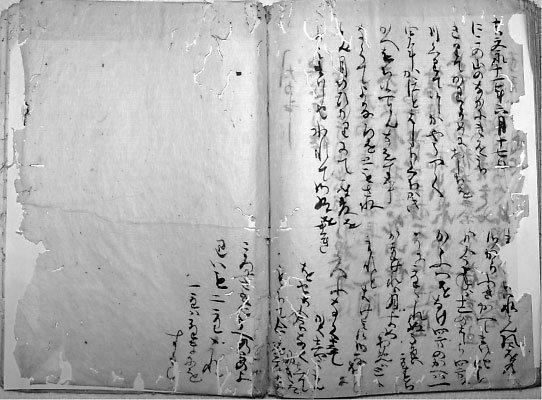

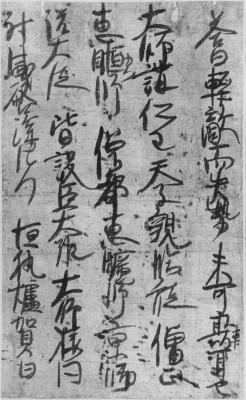

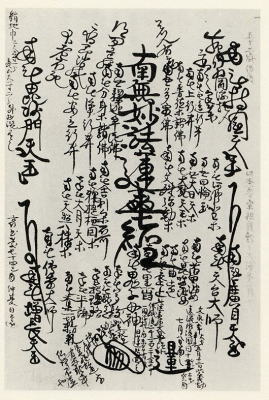

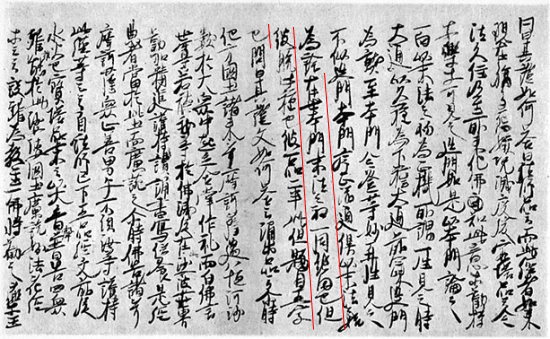

| 前回に引き続き、身延文庫蔵の『録外御書』に収録された身延曾存真蹟の模写本について報告したい。 日境本録外には、身延曾存真蹟の消息断簡や草案、要文等の模写を多く収録するが、今回紹介する『庵室修復書』もその一つである。なお日境本録外では『庵室修復書』の御書名を「身延山開闢御書」とする。 当該遺文の真蹟が身延に曾存したことは、寂照院日乾(1560~1635)の『身延山久遠寺御霊宝記録』に、

図版の筆致を熟拝すれば、「か 模写は上下二段に記されており、かなり変則的な構成になっているが、1行の字数からして、曾存真蹟の形態は折紙ではないと思われる。「人ふ」以降は一見8行ほどに見えるが、実際は文頭の高い部分を数えて5行であったと思われる。そうとすれば、『日乾目録』の「合廿一行」の記述とも大体のところ合致する。 そのことを援証する史料として、京都法性寺蔵の『庵室修復書』模写断片がある。当該史料は、岡元錬城氏の論稿「日蓮聖人遺文『庵室修復書』考」(渡邊宝陽先生古稀記念論文集『日蓮教学教団史論叢』所収)に影印の掲載があり、それによれば、

なお『縮刷遺文』収録の『庵室修復書』末尾には、

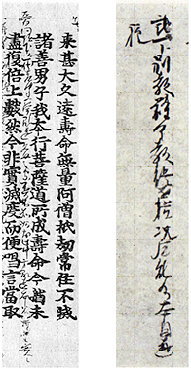

因みに『庵室修復書』は、宗祖の身延在山生活の始まりを書き出しとするので、「身延山開闢御書」「興起御書」等と称されている。江戸期の久遠寺では「興起御書」として、次下の掲載図版のような一枚の刷り物を作製し、参詣する檀信徒に広く頒布していた。岡元錬城氏の論稿では、この刷り物について幾つかの根拠を示して、宝永7年(1710)に創始された「身延山開闢会」の記念に、檀信徒へ配布されたものであろうと推測されている。傾聴すべき見解であろう。以下、刷り物の写真図版を参照。

なお本満寺録外では『庵室修復書』を南条氏関係の「九郎太郎殿」宛とする。消息末尾の「さきに上野殿よりいも二駄」との記述に関連してのことであろう。 (池田) |

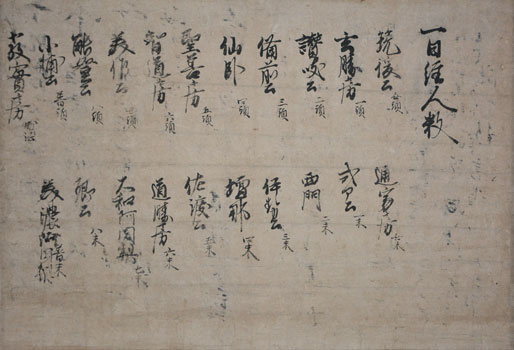

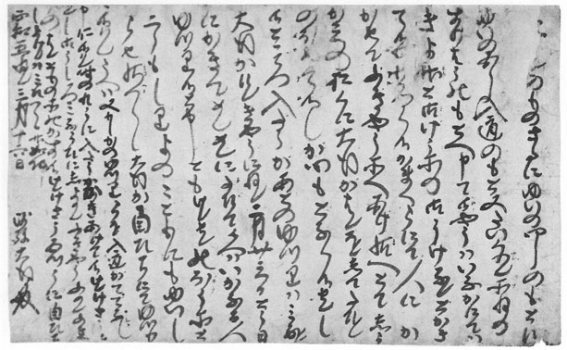

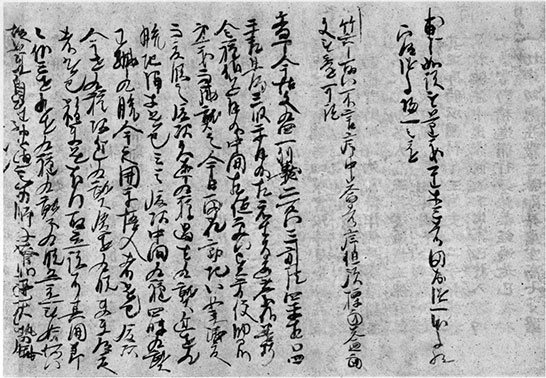

平成二十六年九月一日、興風談所による法華宗陣門流総本山本成寺所蔵の宗祖ご真蹟調査が行われたが、その折に拝見した日朗師筆と伝わる『一日経人数』を紹介したい。

寸法はタテ25・5㎝×ヨコ41・0㎝。本書は同寺所蔵の『貞観政要』一紙断簡(「巻五 論誠信第十七」)の紙背に記されていたものを、相剥し別表装して伝来している。別表装したのは同寺十八世日延師で、貞享五年(1688)に、もとは『御消息 乾』という同寺所蔵のご真蹟を収録した巻物に、『貞観政要』を表にして簡易的に貼り付けられていたものを、それでは紙背の『一日経人数』が見れないので、そこから取り剥がし、相剥して表裏共に別表装したのである。その『御消息 乾』の剥がされた部分には、日延師筆にて、

そこで『妙顕寺文書』に収録される日朗師の筆跡と照合してみると、「人」「公」「大」「阿」や「那」の字の旁の特徴などがよく似ており、寺伝通り日朗師の筆として良いと思われる。 《内容》 さて本書の内容であるが、「一日経人数」と表題されるように、一日経を修した人員を記録したものある。上段一人目の「筑後公」とある右下に「無頭」とあるのは、開経たる『無量義経』の「頭」、すなわち前半を担当したことを示し、下段の「通寂房 無末」は『無量義経』の「末」すなわち後半を担当したことを示す。以下「玄勝房 一頭」とあるのは『法華経』巻一の前半、「式部公 一末」とあるのは『法華経』巻一の後半で、それが八巻まで続く。ついで「小輔公 普頭」とあるのは結経たる『普賢経』の前半、「美濃阿闍梨 普末」はその後半で、最後「教實房」が『懺法』を担当し、合計二十一人で『法華経』八巻、ならびに開結二経、そして『法華懺法』が書写されたことがわかる。 二十一人中で人物比定できるのは、筑後公が日朗師、讃岐公は『御遺物配分事』(『興全』120頁)に、伊勢公は『清澄寺大衆中』(『定遺』1132頁)に、山臥が山伏房であれば『千日尼御返事』(『定遺』1766頁)にそれぞれその名が見られる。佐渡公は日向師、美作公は誕生寺二世日保師、大和阿闍梨は『法華行者値難事』(『定遺』799頁)にその名が見られ、卿公は大石寺三世日目師、少輔公は日興師本弟子六人の一人日禅師、美濃阿闍梨は天目師、以上十名で、他は管見の限りでは御遺文や他の記録等では確認されない。 《執筆時期と執筆状況》 さて本書の執筆の時期であるが、日朗師を「筑後公」と記しているので、宗祖在世のこととしてまず間違いあるまい。また卿公日目師の名があり、同師が身延に登山し宗祖の室に入ったのが建治二年十七歳の時であるから、それ以降の記録であることがわかる。 この期間に一日経を修されたといえば、弘安四年十一月二十五日状『地引御書』(身延曾存)が想起される。本状には、

『貞観政要』の裏に記された理由は定かではないが、一紙程の記録を記す料紙が無いはずはなく、また記録者日朗師が、宗祖が所持されている『貞観政要』の裏に、勝手に記すことは考えにくいので、恐らく宗祖の命により記されたのであろう。 『貞観政要』は宗祖滅後、その大半が北山本門寺に所蔵されるところ、日興師が相伝したたものと思われるが、『一日経人数』が紙背に記されるこの一紙は筆者日朗師が相伝し、それを弟子日印師が相伝して、今日本成寺に伝わっているものと思われる。(山上) |

| 『天台法華宗伝法偈』は伝教大師の作で、その名が示すように、天台法華宗伝法の諸師の系譜を述べたものである。その始まりを久遠実成の釈尊とし、世々番々に出世化導される様子、そして今日始成の釈尊滅後、迦葉・阿難乃至龍樹・南岳・天台等、伝教に至る伝法の諸師の略伝が五言の偈頌によって記されている。『伝教大師全集』第五巻に収録され、29頁分と比較的短い文章である。 宗祖はこの『天台法華宗伝法偈』を筆写され、手元に置かれていたようであるが、今日それは断片化され各地に分蔵し伝来している。近時、先に本コラムでも紹介した北海道天塩郡幌延長応寺に所蔵される同断片が発見され、また昨年の調査において山形県酒田市妙法寺にも断片が所蔵されることが新たに判明した。そこで以下に、今日明らかになった断片を纏めて紹介し、それらから得られるいくつかの情報を述べたいと思う。 1、真蹟断片の現存状況と書誌 《『真蹟集成』収録分》 同要文の真蹟四断片が『日蓮聖人真蹟集成』(以下『真蹟集成』)に以下のように紹介されている。 ①石川県能登妙成寺蔵、五行。寸法タテ30・6㎝×ヨコ18・5㎝

《『真蹟集成』未収録分》 上記の他に興風談所調査その他により、以下の三断片が存在することが判明している。 ⑤北海道天塩郡幌延町長応寺蔵、二行。寸法タテ20・0㎝×ヨコ6・5㎝

2、断片群についての所見 《これらは同一断片群か》 『真蹟集成』収録分四点について、『対照録』は「連文歟」(下巻352頁等)とし、かつすべてを建治元年に系けており、同一文書の断片と見ているようである。 しかし①妙成寺蔵五行断片と、②一道院蔵一行断片③妙了寺蔵一行断片とでは、後者がそれぞれ一行のみで細かな判断はなかなか難しいものの、字のくずし具合が前者が行書体であるに比して、後者は文字が一部繋がっているところもあるなど草書に近いという違いがあるように思える。また五言と五言の間が、前者があまり明確に離れていないのに比して、後者はかなり間隔が開けられている。これらの相違は『真蹟集成』未収録分でも、⑤長応寺蔵二行断片⑦池上本門寺蔵貼合六行断片に前者の特徴が出ており、⑥妙法寺蔵一行貼合断片は後者によく似ているように思われる。 文章的には⑥②③が「因詣大賢山 誦妙法華経 無量義普賢 二旬雖未淹 三部文究竟 詣光州蘇山 慧思大師所 受一心三観 慧思毎歎曰 昔在霊鷲山 同聴法華経 宿縁所追尋 今復来到矣」(断片部分ゴシック体)と近くである。

次に①⑤⑦は文章は近いとはいえないが、上記の特徴に加え、①⑦に片仮名でルビを振っているという共通性がある。④新潟県本成寺蔵一行断片は字体からするとどちらともいえないが、五言の間隔があまり見られないことや、タテの寸法が①とほぼ同じ30㎝ほどであることなどから、これらに属すと考えて良いかと思われる。

《断片群の全体像推定》 ではこの断片群の全体像はいかなる形態のものだったのであろうか。まず注目すべきは、①妙成寺蔵五行断片の一行目と二行目であるが、両者は文章が繋がっていない。すなわち一行目の終わり「未可欺耳也」と二行目始めの「大師講仁王天子」とは1頁半ほどの間隔がある。にもかかわらず両者を貼り合わせた形跡はないことから中略であることがわかり、よってこれは全体を筆写したものではなく、要所要所を抄録した要文であったことがわかる。 また断片としては現存しないが、『注法華経』の第六巻裏の「169」番に、本書の冒頭部分が収録されており、④新潟県本成寺蔵断片は比較的末尾に近い部分であるから、当然のことながら全体の要所が抄録されたものと思われる。 また⑦池上本門寺蔵貼合六行断片の初行には、「縉雲威/恵威/玄朗/湛然」の名が貼り付けられているが、章安以降のこれら諸師は、文章から名前部分のみを切取って貼り付けたのではなく、もともと宗祖が名前のみを系図的に並べられたものを、断片化に際しこのように貼り付けたのではないかと思われる。 さらにこれは参考ながら本成寺蔵の要文紙背に⑧『吉蔵法師法師請講法華経疏要文』(『国清百録』)が記されており、『真蹟集成』に表の『天台法華宗伝法偈』とともに「断簡四六三」として掲載されている。『天台法華宗伝法偈』は『国清百録』を参考として成立しており、これは単なる紙背ではなく、表裏互いに相関関係にあったことも考慮する必要がある。他の断片、たとえば⑦池上本門寺蔵断片には紙背の墨痕が顕著にうかがわれ、今後の調査を課題としたい。 最後に以上の断片の内五篇が池上本門寺・本成寺・妙法寺・長応寺・妙成寺と朗門の系譜をひく寺院であり、あるいは日朗師が相伝されたものかと思われる。〈山上〉 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日蓮とその門弟の遺文のなかに、訴状、陳状・問状など、訴訟関係文書が数多く見られることはよく知られている。その作成には、下総の有力御家人:千葉氏の被官で、訴訟に精通した富木常忍(日常)が多くかかわっていて、弘安2年(1279)の熱原法難においても、富木常忍が陳状の草案を作成していたことが近年あきらかにされた(菅原関道「中山法華経寺蔵聖教に見える異筆文書の考察」〔『興風』16号、2004年〕)。また日蓮が『立正安国論』正本の清書を、富木常忍か、しかるべき人物に執筆してもらうよう指示した文書も残っている。これらの事例は、日蓮やその門弟が、公的機関に提出する文書の作成にあたり、その書式や文体に、細心の注意を払っていたことをうかがわせる。 また日蓮の檀越で得宗被官の南条時光は、その晩年、不動産の処分に関する置文を多く書いているが、時光はその作成に苦心していた。近時、小瀬玄士氏は「武士の文書作成―鎌倉時代の場合」(東京大学史料編纂所編『日本史の森をゆく』中公新書,2014年)において、次のように指摘している。 鎌倉時代の武土は文筆が不得手という認識をお持ちの方もいるのではないだろうか。実際、そういう武士は少なくなかったようである。例えば、現在残されている彼ら自筆の文書には、仮名書きや漢字仮名交じり文で記されたものが多い。その一方で、彼らが幕府や守護に提出する文書は、当時の公式書式とでもいうべき漢文(いわゆる和様漢文)で書くことが基本であった。彼らの多くにとって、これは困難な事務だったはずなのである…(中略)…鎌倉殿の家来といっても、武士たちの経営規模は大小様々であり、有力御家人の千葉氏を大企業に譬えるならば、一方では『蒙古襲来絵詞』を作成させたことで有名な竹崎季長に代表されるような個人商店規模の武士もいるわけで、文書事務において同様の義務を果たす必要があるにもかかわらず、その全てが右筆を雇えていたのかは甚だ疑問である。この疑問に正面から答えてくれる史料は残念ながら存在しないのであるが、再び断片的な史料から探ってみることにしよう。 正和五年(1316)、駿河の南条時光(法名大行)という武土が、所領等に関する書置きを作っているが、このなかで

これは極めて興味深い認識である。すなわち、田舎で御教書(指令書)の請文(指令書に対する返答)を書くのは都合が悪いので、鎌倉で然るべき人に書かせて奉行所へ提出するようにと、白紙に時光のサインだけしたものを送っているというのである。南条氏の立場(梶川貴子「南条氏所領における相論」等)を考えると、この場合の提出先は得宗家(北条氏一門のトップ)と推測されるが、当時、幕府の実質的なトップであった得宗の政治的地位を考えると、幕府に対して文書を提出する場合にも、これと同様の認識が働いていたと考えることができる。つまり、幕府や得宗等に文書を提出しようとする場合、鎌倉で然るべき人に、然るべき文章を考えてもらい、さらにそれを実際に書いてもらおうという認識が存在していたのである。 (同書142~145頁)

日蓮の檀越には、先の富木常忍のように、有力御家人の右筆・文筆業もいれば、南条時光のように不得手なものもいた。日蓮はそうした檀越の識字能力に応じて、遣わす書状を漢文と仮名交じりに使い分けている。富木常忍宛は漢文、南条時光宛は仮名交じりといった具合で、日蓮は公的機関に提出する文書と同様、檀越にあてる書状の文体にも気を配っていたといえよう。当然のこと、書状の内容も異なっていて、富木常忍宛には高度な教義書も多く、対して南条氏には平易な説話を多く説き、さらに「今、末法に入りぬれば余経も法華経もせん(詮)なし。但南無妙法蓮華経なるべし」と大胆な教示もしている。富木常忍や下総の檀越へあてた書状には見られない説示である。また日蓮は識字能力だけでなく、檀越一人一人の経済状況や土地柄もよく把握していた。 日蓮没後、弟子の日興は日蓮遺文の収集書写を行ったが、日興は日蓮遺文を檀越別に集成した。南条氏宛(仮名交じり)、高橋氏宛(仮名交じり)、熱原法難関係(日興宛=漢文)、また日興の弟子日澄も富木常忍宛ての書状を十一通(漢文)まとめて書写している。 最近、私は日興が日蓮遺文を檀越別に集成した意味について考えているが、日興は晩年、仮名書きの日蓮書状について、

文書作成に苦心した南条時光や、日蓮における書状文体の使い分けについて、改めて考えてみる必要を感じている。(坂井) |

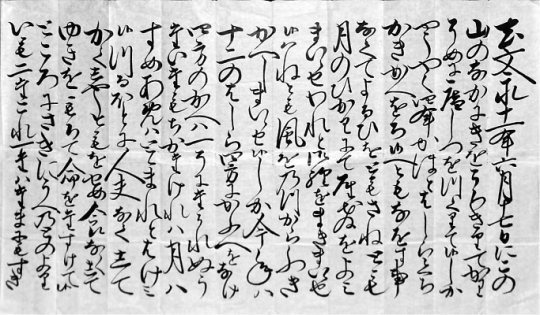

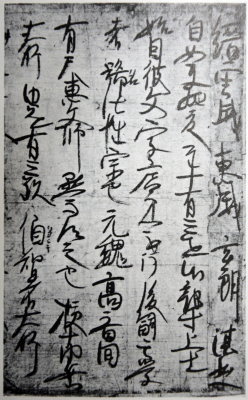

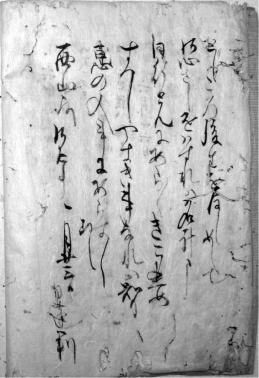

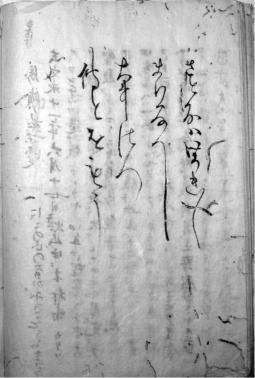

| 1月度のコラムに引き続き、身延文庫蔵の『録外御書』(身延久遠寺第27世通心院日境の編集)に収録された身延曾存真蹟の模写本について報告したい。 日境本録外には、身延曾存真蹟の消息断簡や草案、要文等の模写を多く収録するが、今回紹介する『西山殿御返事』もその一つである。まずは以下に日境本『西山殿御返事』の写真図版と翻刻を掲げよう。

図版を見てわかるように、日境は宗祖の筆致に似せて文字を書いている。幾つかその例を挙げれば、「後生」(『止観第五之御消息』№15135)、「御心さし」(『上野殿御返事』№18996)、「名計」(『盂蘭盆御書』№28499)、「あらゝゝ」(『妙法尼御前御返事』№26071)等は真蹟の字形とよく相似する。全体的な筆致や字形にも宗祖筆の特徴がよく示されているといえよう。 西山殿とは日興の母方で富士郡西山に居住した河合入道のことであろう。本抄の内容は、宗祖が西山殿の後生菩提の志しに感じて「名計り」の法門を説示され、同行の者と研鑚するよう指示されたものである。『日蓮聖人遺文辞典』では、その法門を二三七『法華経二十重勝諸教義』に比定している。 たしかに『法華経二十重勝諸教義』には、妙楽『文句記』四から、

もし『法華経二十重勝諸教義』と本抄を一具のものとすれば、本抄は送り状的なものとなり、六行ほどの短文でも前欠ではなく、一紙完の真蹟であったと思われる。この内容で文意もほぼ通じている。 西山殿は宗祖より一八三『三三蔵祈雨事』、二〇三『減劫御書』、二一七『宝軽法重事』等の法門的な重書も授与されており、相応の学識もあったであろう。それゆえに「やすき事なれば智恵の入る事にあらず」との文言も添えられ、「同行ともにあらゝゝきこしめすべし」として、周辺の有志とともに法門を研鑚するよう慫慂されたのであろう。 (池田) |

||||||||||||||

| 今年度の御書システムの更新にあたり、「本尊資料」を抜本的にあらためた。 項目を「真筆(№1001~)」「模写・記録(№2001~)」「刻板(№3001~)」「形木(№4001~)」の四つに分け、本尊データを各々系年順に並べた。 宗祖の真筆本尊の総数は、『日蓮聖人真蹟集成第十巻・本尊集』(以下「本尊集」とする)および『日蓮聖人真蹟の世界 上』(山中喜八)によれば127幅を数えている。そこに最近の様々な研究によって新出の本尊数幅が可算される。当システムではそれらを踏まえ、一応146幅を真筆本尊データとした。127幅以外の本尊は次の通りである。 《追加本尊一覧》

そのうち11幅は大石寺本末に伝存するが、現在まで書籍等で公開されていない。その点も含め、19幅の本尊の中には真筆として検討を要するものがあることを付記する。 真筆本尊の研究は相貌を拝することが大前提となるので、これらの本尊の図版公開が大いに待たれるところである。 続いて、「本尊資料」では真筆本尊の他に、「模写・記録」33幅、「刻板」1幅、「形木」2幅の資料データを挙げている。 「模写・記録」については、代表的な先行文献として遠沾院日亨(身延33世)の模写を収録した『御本尊鑑 遠沾院日亨上人』、および真如院日等(京都頂妙寺20世)の臨写を紹介・解説した寺尾英智『日蓮聖人真蹟の形態と伝来』が挙げられる。 なお最近、寂照院日乾(身延21世)が書写した佐渡始顕本尊が『本満寺宝物目録』(平成22年5月8日発行)に紹介された。これまで佐渡始顕本尊は日亨(1645~1721)を基本資料としてきたが、日乾(1560~1635)の模写は時代的にかなり遡る。日乾には、身延曾存の「立正安国論」を行数や行間に至るまで忠実に書写したものがあり、佐渡始顕本尊の場合も真筆をよく真似ているようである。それは下の画像を見ても十分に窺えるところであり、『本満寺宝物目録』にも「全体の書風も真蹟を髣髴させるに相応しいもの」と解説されている。日乾の模写は佐渡始顕本尊の信憑性をより高めるものといえる。

双方とも下部の署名の右から花押の左にかけて、

また、上部右より左にかけて、

双方の相違する点を挙げると、日乾は花押を「御判」と記しており日亨は花押をそのまま写していること。もう一つは日亨が書き損じた「南無竜神等」(中段の左側)を日乾は漏らさずに写している。 また注記として、日乾は左下に「於身延奉写御正筆 日乾」とし、日亨は右端上部より朱筆で、

佐渡始顕本尊に関しては今後さらに研究をすすめたいと思う。またその他の模写本尊に関しても真筆本尊に準ずるものとして精査していく必要性を感じている。 次に刻板本尊については、今回は静岡大石寺蔵の弘安2年10月12日の系年をもつ本尊のみをあげた。また、形木本尊はこれまでに調査した二幅をデータ化した。この二つの項目についても、精力的にデータの追加、内容の充実をはかっていきたい。 (渡邉) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

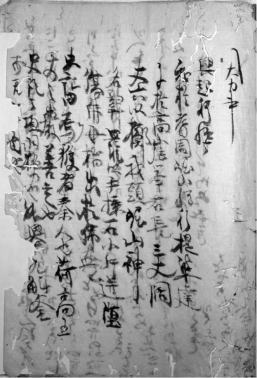

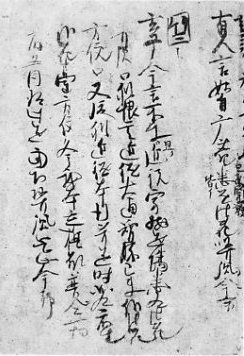

| 前回(5月度御書コラム)に続き、身延文庫蔵の『録外御書』(身延久遠寺第27世通心院日境の編集)に収録された身延曾存真蹟の模写本について報告する。 日境本録外には、身延曾存真蹟の消息断簡や草案、要文等の模写を多く収録するが、今回は「大力事」と題された要文と、佐渡房日向宛の消息断簡と思われる「サト殿ハの抄」の2篇を紹介したい。まず初めに日境本「大力事」の写真図版と翻刻を以下に掲げる。

これらの要文を記した宗祖の真蹟が身延曾存であることは、『日奠目録』の「一、御書 大力事 一幅」(山川智応『日蓮聖人研究』2巻554頁)、また『日亨目録』の「大力事」(『定遺』2757頁)という記述によって確かめられよう。両目録ともに「第五函六幅」の内とある。ただし日奠以前の『日乾目録』『日遠目録』等では「大力事」に関わる記述を確認できない。 なお八「主師親御書」には、

次に「サト殿ハの抄」について。 本抄は4行24字の短篇である。『縮刷遺文』『定本遺文』に収録のない未刊文書。消息の一部分か追申文かを模写したものであろうか。

文意はもとより明瞭で、宗祖が大切な法門を伝えるべく、佐渡房に急いで身延山へ参詣するよう要請したものである。「さと房」は本弟子の一人で民部日向師のこと。 「いそき」は宗祖の用いられる常套句であり、字形も似ていて宗祖の筆遣いが感じられる。「大事法門」「をもう」等も宗祖の筆致がよく示されている。 ちなみに『日亨目録』には、六函八幅の内に「佐渡房四行半字 御名判御名モ有リ」(『定遺』2757頁)という記述があり、これが「サト殿ハの抄」に該当すると思われる。ただし図版を見ても分かるように、日境本録外の模写には「御名判御名」は存在しない。『日奠目録』には同じく六箱に「一御消息 佐渡坊御書 一幅」の記述をみる。 また岡山妙覚寺蔵の日奥本録外には「竜口御抄」と題する「種々御振舞御書」の抜抄が収録されていて、その末尾に、

「大力事」「サト殿ハの抄」ともに貴重な曾存真蹟の模写であり、今後も関連史料を求めて大いに検討を加えていきたい。 (池田) |

||||||||||||||||||||||

宗祖大聖人の重要な教えの中の一つに『種脱の法門』がある。これに関しては、宗祖の主著である「観心本尊抄」(715頁。№17847)の中に、

けれども、もし下種がなければ得脱もありえない、と考えるならば、両者の内、どちらかと言えば、これは下種の優位性をその中に含み持った譬えであると判断される。それゆえ、上の「本尊抄」の文章にも、二つの教えが対比されているだけで、宗祖はそこに優劣を言明されてはいない。しかし、この譬喩が本来含み持っている下種の優位性と、みずからが置かれている末法の重要性を常に強調される宗祖の御意を忖度した場合、次のように言えるのではなかろうか。つまり、法華本門の脱益の教えと、それを説く釈尊よりも、末法の下種益である妙法五字と、それを弘通する日蓮の方が勝れており、より大切なのである、と。 そして、この辺りのことを又違った形で表現しているのが「開目抄」(579頁。№16381)の次のような一文である。

そもそも、この下種益と脱益を含む『種熟脱の三益』という教えや、その別表現である『化導の始終』という教えは、天台大師が説かれたものである。それゆえ、大師が「法華経」を注釈する形で著された「法華玄義」「法華文句」「摩訶止観」の、いわゆる天台三大部の中には、この『種熟脱』や『化導の始終』の教えが処処に、いろんな形で述べられている。その中でも、大きな柱として説かれているのは、次の二箇所である。 先ず一つめは、天台大師が「法華玄義」巻一において、「法華経」と爾前経を比較して、「法華経」の勝れている点を三種列挙したもので、『三種の教相』と通称されるものである。 そこには『一には根性の融不融の相、二には化導の始終不始終の相、三には師弟の遠近不遠近の相である』と記述されている。 先づ第一の『根性の融不融の相』とは、「法華経」以前の諸経では、衆生の能力に応じていろいろな教えを説いたが、「法華経」では衆生の能力が成熟したので、一乗の教えを説いたことを言う。 第二の『化導の始終不始終の相』とは、「法華経」以前の諸経は、仏の教化の一部を示すだけであったが、「法華経」の化城喩品では化導の始終のすべてを明かしたことを言う。 第三の『師弟の遠近不遠近の相』とは、「法華経」以前の諸経では、釈尊はインドの菩提樹下で初めて成仏した仏であり、弟子も今世で初めて弟子となったが、「法華経」の寿量品では、釈尊は実に五百塵点劫の昔に成道した仏であり、弟子も久遠の昔已来の弟子である旨が説かれたことを言う。 この三つの内、今取り上げるのは、第二の『化導の始終不始終の相』である。つまり、「法華経」は衆生の教化の始まりから終わりまでのすべてを明かすところが、他の諸経に勝れているのであるが、ここで大切なことは、それが単なるインドに出現された釈尊ご一代に限定されず、実に三千塵点劫という大昔からの始終が明かされていることである。そして、これに本門の寿量品で説かれた久遠の仏寿を考え合わせるならば、この『化導の始終』は、実に五百億塵点の久遠からの始終が「法華経」には説かれているということになる。これが一箇所。 そして、もう一箇所は、天台大師が「法華文句」巻一において、釈尊の種熟脱の三益の衆生教化が、久遠の過去から未来永劫まで続くものであることを、四種の種熟脱の例を挙げて示した『四節三益(しせつさんやく)』である。

このように天台大師は、はるか昔の久遠から未来の果てに至るまで、さまざまな種熟脱、衆生に対する化導の始終があることを、多くの形で説かれているのである。 先の『化導の始終不始終の相』のところで述べたように、「法華経」の中で直接この仏の化導の姿が説かれているのは、第三巻の化城喩品である。 それゆえ、「注法華経」の化城喩品部分では、特にその表面の約三分の二を使って、この化導の始終・種熟脱に関して、およそ五十箇ほどの要文(③57~59・70~126。「訓下本・注法華経」P185~205)が書き込まれている。その内、「法華経」と他経との違いを大綱と網目の対比で示す78の「玄義十」の文は①101と同文で、これについては以前に本シリーズの「③第一巻方便品『大綱と網目』の注記と『欲聞具足道』」で述べたとおり、最も中心的な要文で、「注法華経」の中に四つしかない四回重複注記の一つである。 それに対して、右の「法華文句」巻一の『四節三益』の文については、③82にあり、それを釈した83の「文句記」の文と85の「玄義」七の本眷属妙の文の三つの文が一つのセットとして、この化城喩品の部分以外にも、第一巻の表面(①17。序品釈として「文句」が引かれる)と第八巻の裏面(⑧95。上掲写真往見)に書き込まれている。 一方、「法華玄義」巻一の『三種教相』の文は「注法華経」には一度も引かれていないが、これはおそらく同文には三つの教相の名前が挙げられて、その後に簡単な説明しかされてないこと等がその主な理由かと思われる。 と言うのは、ご存知のとおり、宗祖の御書としては「三種教相」というタイトルで主に二つの要文集が遺されているが、この度の「訓下本」を作成している過程で、この「三種教相」と重複する注記が非常に多いことに気づいた。そして、改めて調べてみると、たとえば「注法華経」と内容的に非常に密接な関係を持っている「開目抄」と比べてみると、「開目抄」と重複する注記が九十七箇であったのに対して、「三種教相」は八十八箇ということで、かなり接近している。ちなみに「本尊抄」は四十九箇の注記と重複している。 そして、これは従来指摘されているように、天台智顗は「法華経」の教相判釈として主に五時八教判とこの三種教相の二つを説き示したが、通常天台教学ではもっぱら五時八教判を多用するのに対して、宗祖の場合は三種教相を非常に重視された。これは、おそらく基本的な天台教学(たとえば諦観著「天台四教義」等)では爾前の円教と法華の円教を同じとする約教判に足場を置くために主に五時八教判を用いたのに対して、宗祖の場合は約部判から更に本迹勝劣判へと眼差しを向けられたことが、三種教相を主に取り上げることになったものかと思われる。 そして、これは結果としてそうなったのか、それとも最初から宗祖がそれを目指されていたのかは不明であるが、三種教相に向けられた宗祖の眼差しは本迹勝劣に止まらず、その中の種熟脱の三益の中にある『脱よりも種へ』という問題へと向けられて行ったのである。 ちなみに、そのように宗祖が三種教相を重視されたことに関して、何か影響するものがあったのかどうか不明であるが、「注法華経」の注記の中から一つの可能性として考えられるのが、智証大師円珍の著作とされる「玄義略要」である。この著作はかなり独自な内容を持っており、その中で「法華玄義」が説く教判として先ず三種教相を取り上げ、その内の第一に根性の融不融の相の中において五時八教を説明する形を取っている。しかも宗祖はこの著作を「注法華経」の中にも円珍の真撰として三度にわたって引用しており、かなり重要視していた向きが見られるので、あるいはこれが影響したものか、とも想像される。 ともあれ、宗祖はこの化城喩品部分を始めとする数多くの注記を書き込みながら、果たして今の自分が置かれているこの末法の初めという時代は、種熟脱の三益の内、どれに当たるのだろうか、とさまざまに思いを廻らされたに違いない。 そして、当時の日本の国の実状や人びとのありさまを凝視された結果、冒頭に挙げた「本尊抄」や「開目抄」のご文のように、釈尊が入滅されて二千年が経過したこの末法という時代は、新たに仏種である妙法蓮華経の五字を衆生の心田に下して、人びとを救済して行く時代である、と考えられた。 さらに、その妙法五字を弘通できるのは、「法華経」の神力品で釈尊から付属を受けた地涌の菩薩しかいない、という事実に思い至られた宗祖は、それでは、私・日蓮がその地涌の菩薩の自覚を引き受けて、人びとを導いて行こうと決意されたものと想定される。「本尊抄」の「但し彼れは脱、此れは種なり」の一文は、まさしくその決意表明であると見てよかろう。〔大黒〕 |

| 「法華経」の化城喩品第七には、三千塵点劫の昔に大通智勝仏の第十六王子たる釈迦牟尼仏が、娑婆世界の衆生に初めて下種し、それが また、その化導の始終の源である下種益を久遠の昔に設定して、そこからの長大な種熟脱・化導の始終を示したことにより、その関心をより久遠へとさかのぼらせる注記が、この化城喩品部分に多いことも見逃せない。今は、そんな久遠の昔へのまなざしが強く感じられる注記を一つ、ご紹介してみたい。 先ずは、次の写真をご覧になっていただきたい。

写真の関係もあって、少し読みづらいが、次のような漢文が書かれている。

よく見ると分かるように、ここには三つの書名と二つの文章が書かれている。 先ずは『玄三云』とあるのは、天台大師の「法華玄義」の三巻の意で、それには「有人言…」と説かれているということを示している。 次は『籖三云』で、これは妙楽大師の「玄義釈籤」の三巻の意であるが、見ての通り、書名だけで要文は省略されている。 三つめは『玄又云』で、「法華玄義」には又次のようにある、として、「今言。不爾」以下の文章が引かれている。 そして、注意して見ていただきたいのは、右から三行目に「今言。不爾」とあり、またその二行後にも「今言。不爾」とあるように、実はこの「法華玄義」の二つの文章は繋がっており、一つの要文として読むことができるのである。 その繋がった文章に最低限必要な字を加えて、それを訓み下してみると、次のようになる。

そして、これを要点を取りながら、現代語訳してみると、次のようになる。

まず、ここには「弄引(ろういん)」という聞き慣れない言葉があるが、漢字の意味を取れば、「もてあそんで引く」という意味になる。つまり、いろんな手を使って、人びとを真実に引き入れるということで、「方便」と同義と考えて良かろう。 次に、上の文章であるが、これは基本的に、仏の真実が説かれている「法華経」以外は、みなその「法華経」へと衆生を導く方便である、という視点に立った文章である。 そして、面白いのは、最初の阿含時からどんどんさかのぼって行っていき、

最初の阿含時と次の華厳時以来ならば、「四十余年未顕真実」という経文のとおり、たった四十余年間の方便ということになるが、これが迹門の化城喩品に説かれる三千塵点の大通智勝仏以来、さらには本門の寿量品に説かれる久遠成道の釈尊が菩薩行に励んでいた時以来となると、実に五百塵点劫という、気が遠くなるほど以前からの方便となる。 ここにはきわめて強烈な久遠へのまなざしが示されているが、久遠ということでは、今も触れたように、この迹門の化城喩品よりも、本門の如来寿量品の方が本番なので、これについては、また本シリーズの次々回において『本因の遠種』をテーマとして紹介してみたいと思うが、今回の『法華の弄引』はその序章という役割になろうか。 さて、ここでは、上の「玄義」の文に関して、もう一つのことを指摘して置きたい。それは、次に掲げる写真であるが、これは開経の「無量義経」の経文と、その行間に記されている開51の注記である。

とあり、これは上の化城喩品部分で引かれた文の冒頭部分と同じ文であることが分かる。 つまり、上掲の表でいえば、

これは、上の写真の経文の一行目から二行目にかけて「四十余年未顕真実」とあるように、こちらはあくまでもインドに出世された釈尊ご一代における方便のことが問題になっており、それゆえ阿含時以来か、それとも華厳時以来かという部分に限って、宗祖はここで引かれているのである。 それに対して、インド出現の釈尊一代という枠を超えて、三千塵点劫の昔の大通智勝仏の物語を説く化城喩品部分では、先のように、それに応じて、更に昔の久遠の釈尊の菩薩行以来の方便を示す部分を含めて、長く要文が書き込まれていた。 このように、同じ一つの要文でも、その書き込む場面に応じて、自由に引文される宗祖の姿を見ることができるのである。〔大黒〕 |

| 周知のとおり、大聖人の数多い御書の中でも、最も長篇なのが「開目抄」である。同抄のご真蹟は明治8年の身延山の大火で焼失したので、現存しないが、およそ400字詰めの原稿用紙で100枚を超える分量があったと想像される。 それゆえ、引用される経釈論の文も多く、およそ140ほどの引用文が確認される。そして、その内の約6割くらいに当たる87ほどの引文が、「注法華経」には書き込まれているのである。 しかも、「開目抄」の場合に特徴的なのが、一つひとつの引用文もさることながら、5箇とか10箇とかいうまとまった引用文群として、そのまま「注法華経」の注記と共通しているものが、およそ5例ほど存在するという事実である。 その内の第一は、このシリーズの2回目で紹介したもので、第一巻・序品の「妙法蓮華経」の注記としての六つの連文(①1~6)が、ほとんで同じ順序で「開目抄」の中ほどに見えるものである。 二つめは、第三巻の薬草喩品から授記品にかけて、その経文の間に見える注記の内、七文(③30・32・39・40・44・48・53)ほどが「開目抄」にも引かれているが、これは主に「法華経」前半の迹門に説かれる二乗の作仏・不作仏に関する要文である。 三つめは、第四巻の法師品には、已説=爾前経、今説=無量義経、当説=涅槃経という、釈尊が説かれたすべての経典の中で、「法華経」が最も勝れている旨が説かれている。そして、この『三説超過』の経文の周辺には、やはり「開目抄」の後半部分におよそまとまって引かれている八つの要文(④80・81・83~86・88・89)が書き込まれている。 今回は、それに続く第四・第五という、残る二つの引用文群について、少し詳しくご紹介しようと思うが、先ず第四番目の引用文群は、「注法華経」第五巻の勧持品の末尾に見えるものである。 前の宝塔品において、釈尊が三度にわたって、大衆に仏滅後の弘経を勧めたことを受けて、この勧持品第十三では、まず薬王菩薩等を上首とする二万の菩薩が、この娑婆世界での弘経を誓い、次には五百の阿羅漢や、八千の学無学の比丘等が、娑婆世界の弘経の困難を嫌って、他の国土での弘経を誓願したものの、釈尊は黙然としてこれに答えず、座中の八十万億那由佗の菩薩を見つめて、暗黙の内に此土の弘経を勧めたのである。 すると、これらの菩薩たちは仏滅後の弘経を発誓し、自分たちは三類の強敵に負けることなく、その迫害を忍んで「法華経」を弘通しようとの誓いを『二十行の偈』に結び述べた。 大聖人は「開目抄」(五五九頁。№16193)の中で、『勧持品の二十行の偈に関しては、もし日蓮がこの国に出現しなければ、あやうく釈尊は大変な嘘つきとなり、偈を述べた八十万億那由佗の菩薩たちも、提婆達多と同じく、故意に人をあざむく罪に堕ちてしまったことだろう。その偈には、「数多くの智恵のない者が法華の行者をそしり、また刀や杖で迫害する者があるだろう」とある。現在の世で、日蓮以外で、いったい誰が法華経ゆえに人々に悪口され、刀杖などによる危害を加えられているだろうか。日蓮がいなければ、勧持品の偈の予言は絵空事となり果てる』と述べている。 つまり、大聖人はこの三類の強敵を明かす『二十行の偈』を身読・色読することによって、みずからの法華経の行者たることを確信され、さらにその延長線上に上行菩薩の自覚をも獲得されていくのである。それゆえ、この『二十行の偈』の色読は、大聖人の「法華経」信行とその流布の源泉となるものであり、当然その関心も非常に高いものがある。

「注法華経」では、第五巻の第八紙から第九紙にかけて『二十行の偈』の経文があり、その周辺の表裏には合計二十余りの注記が書き込まれているが、その内

最後の五つ目の引用文群は、右の勧持品に続く安楽行品の冒頭部に書き込まれているものである。 この安楽行品では、文殊菩薩が悪世において「法華経」を安楽に修行する方法を問うたのに対して、釈尊は身・口・意・誓願の四安楽行を説いて、初心の人の修行法を示した。 しかるに、この『安楽』ということや、『他人の長所や短所を指摘してはいけない』という経文について、天台大師は、それは相手の誤りを容認した上で、徐々に正法に導いて行く『摂受』の化導法であると規定した。そして、この「法華経」を弘通するには、もう一つの方法があり、それは直ちに相手の誤りを破折して、正法に帰依させていく『折伏』という化導法である、と説明した。

そのような関係から、「注法華経」の安楽行品部分の表面前半には、この『摂受・折伏』に関して、合計十四ほどの要文が列記されているが、その内

なお、「注法華経」の安楽行品部分にある十四文の内、折伏=「涅槃経」関係の要文は九文を数え、摂受=安楽行品関係の一文を大きくリードしており、これは宗祖の折伏為本という立ち位置を示すものと思われる。 今は、五つの引用文群の内、四番目の勧持品第十三の末尾と五番目の安楽行品第十四の冒頭というように、説明の関係上二つに分けて紹介したが、当然、勧持品の末と次の安楽行品の頭ということで、両者は連続しているので、その極狭い一部分に「開目抄」の中にも同じようにまとまって引かれている経釈文が九文と八文で、合計十七文も存在するのであって、十巻ある「注法華経」の中でも特にこの勧持品の末から安楽行品の頭に至る一部分は、「開目抄」との共通性が最も強く感じられる場所である。 ご存知のように、この「注法華経」の成立時期に関しては、現存する「注法華経」の大聖人のご筆蹟についての判断から、立正安国会の山中喜八氏より「文永末年から弘安初頭に至る前後5~7年」という鑑定結果が提出されている。 大聖人は文永八年から十一年三月まで佐渡に滞在されているので、右の「文永末年」とは、佐渡流罪が赦されて、その後、身延山に入山されて以降という意味である。それゆえ、右の山中氏の鑑定結果によれば、現存する「注法華経」は、佐渡期以降の「5~7年」の間に書き込まれて、成立している、ということとなる。 しかし、今の勧持品の末と次の安楽行品の頭にあるものをはじめ、全部で五つある引用文群が、文永九年二月に書かれた「開目抄」の中に、同じようにまとまって見える事実は、やはり非常に重い意味合いを持っているように思う。もし、右の身延入山以降という筆跡鑑定が、ある程度定まったものであるならば、今に現存する「注法華経」に先行するプレ「注法華経」なり、あるいはかなりまとまった要文集なりが、何らかの形で身延入山以前に存在したことを認める必要はあるだろう、と考えられる。〔大黒〕 |

| このシリーズの③で、「注法華経」には数多くの重複注記があり、その最高は4回重複で、それが四つある旨を紹介したが、今回は、その四つの中の一つである「文句記一」の『本因の遠種』について述べてみようと思う。 4回重複であるから、当然4箇所に見える内、ここでは第五巻・従地涌出品における注記と、第六巻・如来寿量品における注記の二つについて、詳しく記してみたい。 先ず、周知のとおり、第五巻の従地涌出品では、上行等の四菩薩を上首とする六万恒河沙の菩薩たちが、非常に高貴な姿で大地の下から涌出する。すると、それを見た大衆は大いに驚くと共に、不思議な思いにとらわれ、その疑いを晴らすことを熱望したので、弥勒菩薩が一同を代表して、地涌出現の因縁を尋ねた。それに対して、仏は弥勒に、この地涌の菩薩たちは無数劫の昔からみずからが教化してきた者たちであることを示した。これを略開近顕遠という。 けれども、これを聞いた弥勒菩薩と大衆の疑念は去らず、成道以来わずか四十余年の短い時間の中で、いかにしてこの高貴な菩薩たちを教化することができたのか、と再問した。この問いに対して、実は仏には久遠の寿命がある旨を詳しく宣べたのが、次の如来寿量品であり、これを広開権顕遠という。 さて、上の弥勒菩薩の再問を経文で示すと、

そして、この『本因の遠種』は、「世尊、云何ぞ此の少時において、大いに仏事を作したまえる」という表面の経文の内の、地涌の菩薩に対する釈尊の教化を意味する「仏事」を指して、その真裏に書き入れられていると判断されるのである。 それゆえ、これを普通に解釈すれば、菩薩の因位にあった釈尊が、地涌の菩薩に仏種を下して教化したことを、化導の最初と認識し、それが経文の「仏事」であるという理解となる。 ただし、これがそう簡単には行かず、そのことを知るためには、もう一つの『本因遠種』の注記を調べる必要がある。 既に触れたとおり、涌出品の次の第六巻の如来寿量品には、仏の寿命が無量であるという広開権顕遠が説かれている。すなわち、「汝等(なんじら)よ、諦(あきら)かに聴け、如来の秘密神通(ひみつじんずう)の力を」と宣言し、釈尊はみずからの四十余年前に伽耶城(がやじょう)の近辺で始めて成道したという義を否定して、五百塵点の譬喩をもって成仏以来の久遠無量の時間を説き示した。 また、久遠の昔から、常に娑婆世界等にあって衆生を教化してきたことや、その間、然燈仏(ねんとうぶつ)として現われ、又入滅したことはすべて方便であり、仏は実には滅度(めつど)せず、久遠常住の存在であることを明かしたのである。 そして、このような久遠の成道(これを本果という)以来の時間と共に、それ以前の菩薩の道を行じた時(これを本因という)に得た寿命も、また非常に長遠であったという。 その本因の時と、その際に得た寿命について述べたのが、

ところが、この『本因の遠種』については、大聖人は通常の教相から見れば、おそらく大きく飛躍した解釈を持たれていたと考えざるを得ない節がある。 この問題については、本欄のスペースの関係上、ここでは詳しい説明を割愛するが、その要点六つを御書の年代順に示せば次の通りである。 先ず文永十年の「観心本尊抄」には、①普通、本因と言えば、菩薩としての釈尊を指すが、本因とは地涌の菩薩であることが示唆されていること、②釈尊は在世の衆生を解脱に導くのに対して、地涌の菩薩は仏滅後の衆生に下種を施すこと、の二点が説かれている。 次に文永十二年の「曾谷入道殿許御書」では、③地涌の菩薩について「娑婆世界の衆生の最初下種の菩薩なり」と述べられていること、④久遠(本因か本果か、あるいは両者を含むものかは不明)の下種は、不軽菩薩がおこなったような逆縁毒鼓(ぎゃくえんどっく)であったこと、⑤逆縁毒鼓の下種は釈尊の得分ではないこと、の三点が示されている。 そして、弘安三年の「諫暁八幡抄」にも、⑥釈尊は謗法の者に逆縁毒鼓の利益を施すことはできないことが、あらためて説かれている。 以上のような御書の中に見える大聖人の意見を念頭に置いて、もう一度、今回の「注法華経」の裏面の二箇所に書かれた『本因の遠種』の意味を考えてみた時、そこに「菩薩の因位にあった釈尊が、地涌の菩薩に仏種を下して教化したこと」と意味を取ることは難しい。 むしろ、「本因の菩薩である地涌の菩薩が、久遠の昔の衆生に対して最初に、あの不軽菩薩が実践したような逆縁毒鼓の下種を施したこと」と意味を取る方が、より自然であるように思われるのである。 それゆえ、「注法華経」に二度『本因の遠種』と書き込まれた大聖人の脳裡には、その教化の主体はけっして釈尊ではなく、それは地涌の菩薩であるというイメージが強く浮かんでいたのではないか、と拝察されるのである。 しかるに、この本果の釈尊よりも本因の地涌の菩薩をという選び取りは、大きく見れば、最終的に末法今時における本仏論・本尊論につながる重要事ではないか、と考えられる面がある。 たとえば、通常、日興門流の日蓮本仏論・日蓮本尊義は門流派祖の日興師の所立ではなく、およそ大石寺第九世の日有師が、多少先行する八品門流の祖たる慶林房日隆師の本因妙下種論に強い影響を受け、その結果として形成されたものであって、それが門流教学の基盤として定着したものである、と説明される。 けれども、今回取り上げた「本因の遠種」という二つの注記に込められた大聖人のイメージを尊重する限り、この本因妙の下種を介しての釈尊よりも地涌の菩薩、そして釈尊よりも地涌の菩薩の自覚を引き受けた日蓮をという選び取りは、日蓮本仏論および日蓮本尊義の大きな源泉の一つに成りうる資格を十分に持つものではないか、と思われる。〔大黒〕 |