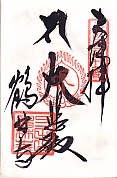

| 新西国霊場 第二十七番 刀田山 鶴林寺 (天台宗) |

|

古寺巡礼ひとり旅 ■新西国霊場納経帳 ■新西国霊場札所紹介 ■千ヶ寺を巡る |

| 新西国霊場 第二十七番 刀田山 鶴林寺 (天台宗) |

|

古寺巡礼ひとり旅 ■新西国霊場納経帳 ■新西国霊場札所紹介 ■千ヶ寺を巡る |

|

本尊 :薬師如来、愛太子聖観世音菩薩(聖観音) 開基 :聖徳太子 創立 :崇峻天皇二年(589) いにしへの 鶴の林に ちるはなは 匂をよする 高砂の風 |

| 市民の憩いの場として キャッチボールや縄跳びに夢中になっている子供たちの顔には、何の不安もなく、澄み切った秋の空の下、夕日に輝くその姿は、健康そのもののように見受けられた。鶴林寺一万五千坪の寺域の中、周囲部を鶴林寺公園として造成された寺ならびに市の暖かい配慮が、子供たちの楽園として、二十三万市民の憩いの場としてみのったものといえよう。 欽明天皇の二十六年、高句麗より来た僧恵便は物部守屋の迫害を逃れてこの地に身をかくしていたが、これを聞いて聖徳太子はここへ来て、「木の丸殿」を作って恵便の教えを受けられたと伝えられている。その後、御年十六歳のとき、秦川勝に命じ三間四面の精舎を建て、釈迦三尊と四天王をまつられ、四天王寺精霊院と称されたのがはじまりといわれている。 降って推古天皇の十四年(606)太子が法華経を岡本宮で講ぜられ、天皇はこのときに法華経購読料としてここ播磨国加古郡の水田百町歩を太子に与えられた。太子は後、これを法隆寺に施入せられたことは法隆寺流記資料帳によって明らかである。さらに降って、元正天皇の養老二年(718)武蔵国の大寺、大目身人部春則が、大使の遺徳を顕彰するため寺域を広め、幾多の堂塔伽藍を建立し寺号を刀田山四天王寺と改めた。 仏教がさらに盛んになった十二世紀のはじめ、鳥羽天皇が当山へ来られて名称を鶴林寺と改められ、勅願寺に定められたのである。慈覚大師渡唐のみぎり国家安泰を祈願して総伽藍を修理されてから天台宗となった。永禄十二年(1569)織田信長が寺領を減らすとともに、天台宗を真言宗に替え、徳川時代に至って衰微甚だしく、寺宝も散逸したが、幸い兵火をまぬかれ昔の伽藍を今に見せてくれるのである。万治元年(1658)には再び天台宗に復して現在に至っている。 「西の法隆寺」として 鶴林寺が斑鳩寺と並んで播州における太子信仰の中心であるだけあって「刀田の太子さん」とか「播磨の法隆寺」と呼ばれて、人々に親しまれている。春の太子まつりには数万の参詣者があり、数万の参詣者があり、数百の露店と植木市、金物市が名物である。 寺宝散逸したとはいえ、国宝二点、重要文化財二十七点、重要美術品四点がそれぞれ指定、認定されており、白鳳、貞観、藤原、鎌倉、室町の各時代にわたり、建造物、絵画、彫刻、工芸品、文書と実に幅広く、未指定の二百余点を含めると、まさに、文化財の宝庫という感じがする。堂塔十六棟も広い境内に多いように思われない。ゆっくり時間をかけてお参りしたい寺である。 |

|

朱鷺書房発行 下休場由晴著 |