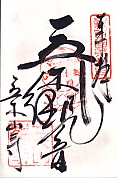

| 新西国霊場 第二十番 立木山 立木山寺 (浄土宗) |

|

古寺巡礼ひとり旅 ■新西国霊場納経帳 ■新西国霊場札所紹介 ■千ヶ寺を巡る |

| 新西国霊場 第二十番 立木山 立木山寺 (浄土宗) |

|

古寺巡礼ひとり旅 ■新西国霊場納経帳 ■新西国霊場札所紹介 ■千ヶ寺を巡る |

|

本尊 :厄除立木聖観世音菩薩 開基 :弘法大師 創立 :弘仁六年(815) 瀬田川の 霧も立木の 観世音 峰吹く風に 晴るる身のうさ |

| 宗派を問わず広い信仰を集める 「厄除の立木観音」として有名なこの寺は、一名安養寺といって、今から千百七十余年まえの第五十二代嵯峨天皇の弘仁六年(815)弘法大師が四十二歳のとき、諸国を行脚の折、この山に瑞光を放つ霊木があるのを認め、不思議に思っておられるところへ白い雄鹿が現れて、大師を乗せ、瀬田川を跳び渡って霊木の前に導き、観音さまに化現された。この鹿の跳んだところは、今、「鹿とび」という名所になっている。大師は自分がちょうど四十二歳の大厄にあたっているのでお導きいただいたのだと歓喜され、人生には大小数々のまぬがれ難い災厄があるので、自分の災厄のみならず未来永劫の人々の除厄の誓願を起こし、立木のままの霊木に、御身の丈に合わして五尺三寸の聖観世音を刻み、その余木をもって、脇立毘沙門天、広目天、大師自身の真影を彫刻し、堂を建てて安置したと伝えられている。 大師はその後、高野山を開基されたので、ここを「元高野」とまで呼んでおり、人々のもろもろの災厄除けに霊験あらたかな観音さまとして、宗派を問わず広く信仰を集めている。特に元日会、初立木会、節分会にはバスが頻発され、数万人の参詣者で参道から境内が埋めつくされる。 「初孫の、手を引き参る、石段の、ひとあし毎に、さち祈りつつ」 「背なの子と、六百余段、はらはら散りて、厄ばらい願ふ」 「幸を、吾が子と数う、石の道」 「一歩二歩、嬉しくのぼる、立木山、観世菩薩の加護の深さに」 下の道路から石段を上がるのであるが、その両側には石燈籠が立ち並び、その間に信者の作と思われる俳句や和歌を刻んだ碑がある。素朴で実感の湧き出るものが多く、信仰の境地を歌ったものばかりであり、さすがに信仰一本の寺という感じである。 信仰一途な心洗われる寺 私たちがお参りしたときは、少し時雨れていた日であったが、秋の紅葉のトンネルの中を歩いているようで実に美しかった。新緑の春や夏も違った趣があってよいだろうと思う。 石段を登りつめたところでまず手を清めると、すぐ前に、大師が白鹿で川を渡って来られる姿の像がある。大師のお顔が印象的であった。左の方の本堂に参拝し、裏側にまわってさらに拝み、裏の山を少し登って鐘楼の鐘を一つつき、奥の院に詣でて眺望のよい本堂のところまで下りて来る。わずか数分であるが、心が浄化されるのを覚える。 電灯のついていないここで頑張られる住職さんは「当山はあくまで信仰一途の寺です。すべての人々の厄除のご誓願成就のため努力するのみです」とはっきりいい切られた。境内のすみずみまで清掃が行き届き、整然とした寺のたたずまい。特に若い参詣者が多く、その真摯な拝む姿には打たれるものがあった。 |

|

朱鷺書房発行 下休場由晴著 |