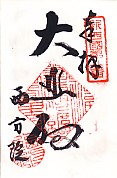

| 新西国霊場 第八番 南向山 西方院 (浄土宗) |

|

古寺巡礼ひとり旅 ■新西国霊場納経帳 ■新西国霊場札所紹介 ■千ヶ寺を巡る |

| 新西国霊場 第八番 南向山 西方院 (浄土宗) |

|

古寺巡礼ひとり旅 ■新西国霊場納経帳 ■新西国霊場札所紹介 ■千ヶ寺を巡る |

|

本尊 :阿弥陀如来、十一面観世音菩薩 開基 :聖徳太子の三侍女 創立 :推古帝の御宇(623) むらさきに 雲のにほひて 観世音 在しまします 西方の空 |

| 日本で最初の尼寺 何でもトップはよい。その上には何もないからである。この西方院は文字通り日本で最初に創建された尼寺であったといわれている。 客番観心寺より、河内長野駅へバスで出、近鉄長野線に乗り、金剛葛城の山々を右に見て、富田林を過ぎ、二子山といわれる二上山を真東に望むあたり喜志駅がある。下車してバスに乗ると、二上山の方向に向かって走る。のどかな田園道であるが、すぐに太子前に着く。左手は聖徳太子の御廟である叡福寺、右の方へ狭い石段を上がると西方院、門内正面の本堂には阿弥陀如来、右手の観音堂には十一面観音をまつる。この寺は実に子じんまりと整っていて、建物も庭園もすべてに手入れが行き届き、いかにも清楚な感じである。 その昔、蘇我の大臣の娘たちに、日益、月益、玉照の三姫があった。三人とも聖徳太子の乳母で、太子の死を知るや髪を剃り、善真、禅蔵、恵善と称して太子御廟の近くに太子菩提のため寺を建てたのがこの寺である。当時、法楽寺といい、後、寺門荒廃したのを寛永十六年(1639)、蓮誉寿正尼という方が中興し、西方院と呼ぶようになり、現在に至っている。 聖徳太子ゆかりの寺 本堂には、さぞ麗しく、賢くあられたと思われる三尼公の木造がまつられてあり、聖徳太子が御二歳、南無仏と唱えられたときのお姿が安置されている。どこまでも太子ゆかりの寺という感じがにじみ出ている。このほか、慈雲尊者の遺墨や、中小姫がお髪で刺繍されたという三尊仏等も残されている。 寺の南側の墓地の一角に小さな屋根囲いがあり、その中に三基の墓石がある。千三百年の間、この片隅で、つつましかに世の移り変わりを眺めてきたこの墓石が何かを語りかけているようである。「この墓地は村の共同墓地ですよ」と、私の問いに答えてくだする蘇我光信老尼の声と実に上品な姿に、三尼公を見る思いがした。 「次第に多くの人々がお参りくださって、この寺とご縁を結んでいただけるのは有難いことですが、一時に大勢の方々がお参りされた場合、満足にご宝印帳を書かしていただくことができるかどうか本当に心配です」。真剣に心配されている様子であった。団体参拝で宝印をお願いするときには、前もってお寺に連絡しておきたいものである。 「市長さまはどこにいらっしゃいますか」。向い側の叡福寺境内であることを告げると、わざわざ西方院の石段を下り、道路を横切り、叡福寺の石段をまた上がって行かれ、いましがたスケッチを書き終えられた市長、というより一文化人井上喜代一さんとご挨拶を交わしておられた。あたりの明るさが次第に消えかけてきたので、光信老尼のお見送りを受けて、河内長野への帰途についた。夏の終りのある土曜日であった。 |

|

朱鷺書房発行 下休場由晴著 |