な、なんだこいつ。光るぞ・・・ウワァァ!・・・(??) |

|

【 苦いおもひでぽろぽろ 】 |

|

|

【 改造箇所について少々しゃべるの巻 】 |

|

|

|

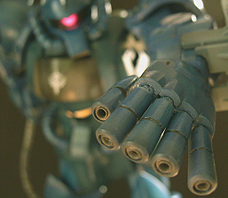

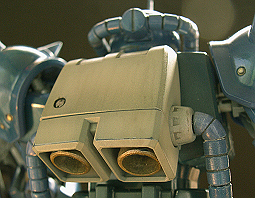

左手のマシンガンハンド(?)は指の1本1本を丹念にリューターの先端に取り付けゲート処理を施しました・・・・と、ここまでは聞こえが良いのですが、な、なんと、回転数が大きすぎたため数本が摩擦熱で溶けてしまいました。当然この程度、今ならプラ棒うんぬんで新しくスクラッチすると思われますが、なにせこの頃はさまざまな局面で初の試みばかりでしたから。結局、取り寄せまでに時間のかかる「パーツ請求」も避け、素直にもう1体買うことになりました。我ながら、この段階で大いにプラスチックを無駄にしているわけでございます・・・トホホ。なお、右の写真は、今回数少ないウェザリング箇所のひとつ、「ランドセル」であります。 |

|

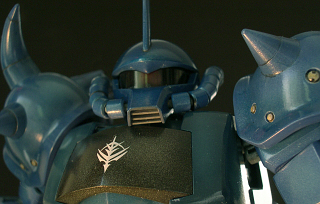

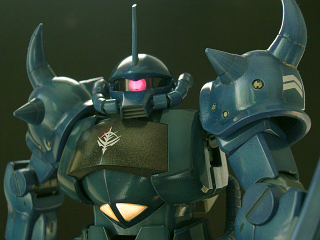

【 ザク、グフの丸っこさに惚れていたのだった・・・ 】 【 ザク、グフの丸っこさに惚れていたのだった・・・ 】少年時代、初めてザクやグフなどを見たときに感じた衝撃。初放映から25年がたった今、ガンダム以前の「敵ロボット」には感じられなかった強烈なインパクトは、いったいそれらMSのどこから発せられたのかと考えてみたことがあります。(ヒマ?) 乗っている相手が宇宙人じゃないとか、毎回同じ敵ロボが出てくるとか、「量産型」だとか、「○○専用」だとか、富野ワールドの設定自体がそれまでの作品と違っているおかげも当然あったでしょうが、やはりなんといっても、これら「モビルスーツ」を初めて具現化できた当の大河原氏の秀逸なデザインセンス。当カフェ管理人にとってこれ以上ない革命でした。 単にかっこいいだけでなく、あれだけシンプルで魅力的な「ザク」。ミッキーにしろ、ドラえもんにしろ、永遠に愛されるデザインというのは少なからずシンプルなデザインでなくてはならないと思うのです。ただ、ロボットアニメの世界、シンプルさとかっこよさと両立させるのはとても難しいのも事実。豆腐に手足ついたようなんじゃ当然駄目ですが、そこをいくとファーストシリーズ、豆腐まではいかないにしろ、「シンプルさ」と「かっこよさ」、この2つの要素を併せ持ったMSがなんと多かったことでしょうか。 さて、ザクにしろグフにしろ、 私が感じた良い意味での「違和感」は、それまでのロボットと違い、球面のアレンジがとても魅力的だったことです。(もちろん子供の頃にはそんなマセたこと考えちゃいませんでした) たとえばこの写真の頭と両肩にも見られる球体のアンサンブル。私がマスやバスの仲間であったら、この魅力的な形状のルアーに思わずかぶりついたことでしょう。 ザクやグフを作るときはいつも、どうすればこれらの球面をより魅力的に見せることができるかを考えていたりします。単にグラデーションをつけて塗装するにしても、ベースとハイライト色のトーンバランス、深さ、透明度、光沢感、光沢にするならばそのクリアー層の厚さなど、答えはひとつではないし、すべて試してみなければわからないわけで。そこが、ある程度答えの決まっているスケールモデルには無い「ガンプラの魅力」であり、同じキットでもついつい「また買っちゃおうかな・・」と考えてしまう理由ではないでしょうか。 |