|

|

|

日曜大工

Telecaster

|

|

|

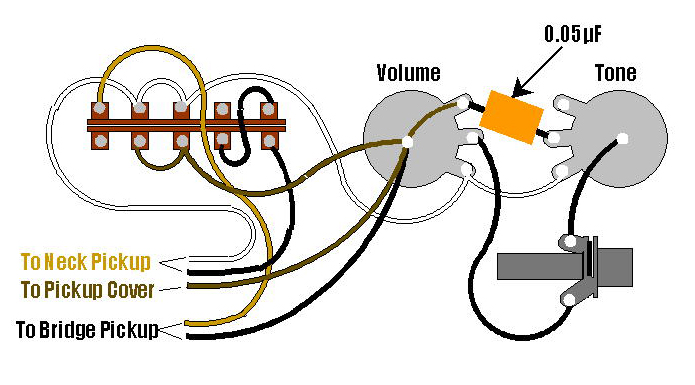

テレキャスター のコントロールを総入れ替えしてみた! まずはスイッチ! オリジナルは3WAYのSWだが、4WAYのものに交換! これによって、通常の 1. フロント、 2. フロント+リアのパラレル接続(普通のミックス)、 3. リアという構成に加えて、4. フロント+リアのシリーズ接続、つまりフロントとリアを一つのハムバッキング・ピックアップの状態にしてしまい、普通のミックスよりもファットでパワフルな音が出せるという回路構成が可能になった! スイッチと配線の変更だけなので、ルックスを変えずにとても使える音が得られる! オススメ! ついでなので、Vol と Tone のポットも交換してみた! Vol ポットは「スムース・テーパー」というものにした! これはヴォリュームを絞ってもハイ落ちせず、ナチュラルなト−ンのまま、ヴォリュ−ムが下がるという代物だ! Tone ポットは「フルアップ・トーン・ポット」をつけた! 通常のポットを使用した場合、多少の信号がポットの内部回路を通ってロスが発生するため、ギタ−の音抜けが悪化する! しかし、これを使うとフルテン時には、回路が完全にバイパスされ、全く曇りのないフルアップサウンドが得られるという代物だ! キャパシタ(コンデンサ)には、贅沢にもスプラグ社のバンブルビー 0.047μF 400VDC を付けてみた! バンブルビーはヴィンテージの Les Paul に使用されており、Les Paul 用の 0.022μF 400VDC は価格が高騰して、一つが一万円前後するが、これ以外の容量のものは、まだお小遣いで購入できる! 最近は配線材にベルデン等の古いワイヤーが流行っているようだ! が、今回はあえてフェンダー・タイプの被覆線(クロスワイヤー)を使ってみた! これはなかなか使い勝手が良い! 何と言っても適当な長さに切ってから、被覆を剥く必要が無い! 布状の被覆をちょいと引っ張ればはんだ付けに必要な長さは芯線が露出する! はんだ付けの後に元に戻せば、きっちり綺麗な配線ができる! オススメ! このワイヤーはロウ(ワックス)漬けされており、本来はカットする際に切り口を溶かしたロウに浸けてバラバラにほぐれないようにするのだが、なかなか面倒なので、カットする部分に木工用ボンドを塗ってからカットすると切り口がキレイになる! 以上、とにかく外観を変えずにできることをやってみたが、結果は大いに満足いくものであった! 特に、4WAY SW はテレキャス使いには超オススメ! 「ここ一番」で使える音が出た! 一度に全部変えたので、どれがどのように変化したのかは分からないが、いい出音になったと思う! ちなみに、4 Way Switch の配線図は下記を参考にしてくれ! これでスイッチがネック側より 1. Neck & Bridge PU ハムバッキング 2. Neck PU 3. Neck & Bridge PU 通常のMIX 4. Bridge PU となるハズ・・である!  |

Stratocaster

|

|

|

| Stratocaster(ストラトキャスター) のノイズレス加工をやってみた! 原理は簡単! 回路を銅箔でシールディングし、外来ノイズをアースへ落として電気的に「 0 」にすればよいわけだ! 材料はホームセンターで手に入るし、加工はとても簡単! ミュージシャンのチャー氏は、「ノイズも音楽の内」と言い切られたそうだが、やはりそこまで達観できない私には気になる存在であった! で、見よう見まねで日曜大工とあいなった! まずは、ピックアップ・キャビティーとコントロールのキャビティーを銅箔で覆う! 本機は「アメスタ」なので、キャビティがとても大雑把に加工してあり作業がし易かったが、通常のストラトのピックアップ・キャビティなど、ややこしい形状の箇所には、効果はほぼ同じなので伝導塗料でもよいだろう! ピック・ガードのアルミ箔と銅箔を通電させるために、ねじの所の一部分を、はみ出すように加工する! そうすることで銅箔がアースに落ちる! アースを取らねば効果がない! 念入りに銅箔にリグをねじ込んでアースを取った!(アース線は通常、ポットのボディにはんだ付けすればよい) 結果は子供でも分かるぐらいノイズ成分が取れた! かなりゲインを上げてもストラト特有のジー、ブー・・は気にならない! ただ、「ノイズレス加工するとハイ落ちする」と嫌う方もおられるらしい!(私は気にならなかったが・・) ま、刃物を使わないし、低価格の加工なので、気に入らなければ元に戻せばよい! |

|

さらにピックアップにも加工した! ピックアップ・カバーを外し、コイルにマスキングテープを巻いてから、銅箔テープを一周巻き付ける! 元の単線被覆コードを外し、新たに二芯シールド線を取り付ける!(コードを網線で覆ってあるタイプのものだ) シールドの網線を銅テープにはんだ付けする!これをアースすることによって、コイルやコードからのノイズの進入も防ぐ! 二芯のリード線をそれぞれコイル・ワイヤーの巻き始めと終端にはんだ付けするのだが、この一連の作業では、とても細いコイル・ワイヤーを切断してしまわないよう、細心の注意が必要だ! コイル・ワイヤーへのはんだ付けはエナメル皮膜の上からでは通電しないので注意してくれ! (はんだ箇所をサンドペーパーで軽くこするとよい!) ホットとコールドが入れ替わると位相が変わるので、元の配線を取り外す前に、注意深く確認しておいたほうがよい! シールドの網線はアースに、ホット、コールドはそれぞれ所定の端子にはんだ付けする! |

|

|

|

テレキャス同様、「スムース・テーパーVol」と「フルアップ・トーン・ポット」を使用した! コントロールはマスターVol、マスターTone、ブレンダーという設定にした! このブレンダーがミソで、セレクター・スイッチで選んだピックアップに、フロント、またはリアのピックアップを任意の量だけ「付け足し」できるという回路構成にした! つまり、SWでフロントを選んだ時にはリアを、SWでリアを選んだ時にはフロントを、さらにハーフトーンにした時には3ピックアップ同時に使用できるのである! ブレンド時には、シリーズ接続のハムバッキングPUとなるため、上のテレキャス同様に「ズ太い」音が出せる! キャパシタにはこちらもバンブルビーを使用した! ジャックからの配線は最も断線の可能性が高いので、試しにホット、コールドとも二重に配線してみた! こちらは作業性の関係から単線の細い配線材を使用した! ワイヤーは何本かが束になった「撚り線」よりも「単線」の方が周波数のロスが少ないのだそうだが、単線は折れに弱く、断線の危険があるので、端子部分には伸縮チューブで保護を施した! もっとも、ギター内部で折れたりすることはないのだが・・ 気分的に・・ こちらも外観を変えずに使い勝手の良い音が得られるようになった! 結構満足! |

|

|

左)小さいのが市販ギターに使用されているセラミック・コンデンサ! 右のブラック・ビューティーやオレンジ・ドロップとは大きさからして随分違う! 大事なパーツなのでこんな所でケチらないでほしいものだ! 右)これが伝導塗料! 使用時は換気しないとシンナー以上にキツイ! |