| ���@���@�́@�� |  |

| �@�ʐ��w�ʐM������� �� ���猤���@�@�@ | |

| ���̃R���e���c�͖q���A�������̋ʐ��w�ʐM����ɂ��Ă̑̌��Ɗw�K���𗧂��R�[�i�[�Ƌ�����̌������߂����ĊJ�݂������܂����B | |

| ���@���@�́@�� |  |

| �@�ʐ��w�ʐM������� �� ���猤���@�@�@ | |

| ���̃R���e���c�͖q���A�������̋ʐ��w�ʐM����ɂ��Ă̑̌��Ɗw�K���𗧂��R�[�i�[�Ƌ�����̌������߂����ĊJ�݂������܂����B | |

�@�@�@�@�@�@�@�@

| �ʐ��w�ʐM������� | ||

|

�ʐ��w�ʐM���畔 | ���@���S�}�[�N�͂��̃T�C�g��p�̃I���W�i���}�[�N�ł��B ��w�Z�͋y�уf�U�C�����S�ɂ��Ă͋ʐ��w�ȊO�̎g�p�͋֎~�̂��߂ɓƎ��Ƀf�U�C�����Ă��܂��B�@�@©�@�A������ |

| ���@�� | ||

| ���̃R���e���c�́u�l�N�V�����E�f�[�^�����h�E�t�@�[���E�A�������v�̃T�C�g�̒��̂ЂƂ̃y�[�W�ł� �B���̃y�[�W�̌f�ڋL���y�щ摜�ɂ��Ă͈ꕔ�ʐ��w�̋����ۂ̎w���ƃA�h�o�C�X�͎Ă���܂����A�ʐ��w�Ƃ͒��ړI�ȊW�͂���܂���B �^���ԈႢ�͋ʐ��w�ɖ₢���킹�邱�Ƃ͂��Ȃ��ł��������B���̃R���e���c�ɂ�����^���ԈႢ�Ȃǂ͊Ǘ��l�ł���q���փ��[���ł��肢���܂��B |

||

| �@�w�Z�ē� |

| ���@�݁@�n�@�����s���c�s�ʐ�w���U�|�P�|�P �X�֔ԍ��@�@�P�X�S�|�W�U�P�P ���w�ē��@���������͓��w�ē��S�����ʁ@�O�S�Q�|�V�R�X�|�W�W�W�Q�@ ��t�����@�����@�W�F�R�O�`�P�V�F�O�O�@�y�j���@�W�F�R�O�`�P�Q�F�O�O�@���j���E�j���͂��x�݁B�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�����̑��Ċ��x�ɁE�~���x�ɁE�w�Z�s���ł��x�݂��邱�Ƃ�����܂��̂ł����ӂ��������B�i�q��咍�j |

| �@�ʐ��w�ʐM���畔�z�[���y�[�W�@�@�@ |

| �@�ʐM����ւ̑z�� |

| �@�ʐM������n�߂ĂS�N���߂��܂����B�Q�O�O�R�N�̂S���ɑO�����Ƃ��āA���ɂS�N����w���Ƃ̂��߂R�N���ɕғ��B�ẴX�N�[�����O���Q�V�[�Y���Q�����ĎQ��܂����B�߂ł����Q�O�O�V�N�R���������ďI���������܂����B �@������ʐM������肪�����w�̂Ȃ����牽�̋ʐ��w�������̂��A�����č��A���̋��t���߂����Ă���̂��A����͎Љ�l�Ƃ��ėl�X�ȉ�Ђ̎d�������Đl�Ƃ̏o�����A����ƌ������̂��d�v�Ȃ��̂Ȃ̂ł���Ƃ����z���������̂Ȃ�������肾��������ł��B �@�l�X�Ȏd�������č����܂ʼn߂����Ă܂���܂������A��Ȃ��Ƃɂ悭�w�Z�̐搶�ł����ƌ����Ă��܂����Ƃ������̂ł��B ���������Ƌ��t�Ƃ����Ɨǂ����t�Ƃ̏o������ނ����肪�������t�Ƃ̏o��̕��������A�������g�����t�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͑z�������Ă��Ȃ������̂ł��B �ŏ��ɋ��t�ƌ�F���ꂽ�͍̂��Z�Q�N���̂Ƃ��A�̗͍��̂��߂ɑ����W���M���O�ɗ��ł��āA�����̂悤�ɐ�̓y��ŏ��x�~���Ă���Ƃ��ɂU�O�キ�炢�̒j���Ɠ��e�͊o���Ă��Ȃ��̂ł����A���Ԙb�̍Ō�Ɂu�w�Z�̐搶�����v�ƌ����Ă����킸��������B �Q�x�ڂ͑�w���ƌ�ɂ��܂��܊X�Ŋ獇�킹�������Z����̉p��ȋ��t�Ɂu���܂����t�ł�����Ă�̂��v�ɋ�B���̌�����Ƃ��邲�ƂɁu�w�Z�̐搶�ł����v�̌��t�������Ă��܂����B �@�S�N�O�̂���Ƃ��A���i���Ƃ낤�Ǝv�����Ƃ��ɁA�s�v�c�Ȃ��Ƃɋ��t�̎��i���Ƃ��Č��悤�Ƃ����z�������݂����āA���̂Ƃ��]���ɕ����̂͑�w�𑲋Ƃ��ĊԂ��Ȃ����ɁB��͂苳�t�ɂȂ邱�Ƃ����߂�ꂽ�Ƃ��Ɂu�Z�����Ȃ�ʐM�Ƃ�����������v�Ƃ����Ă킴�킴�p���t���b�g�܂ł����ė��Ă��ꂽ���̃p���t���b�g���ʐ��w�̂��̂������̂ł��B�����ɂƂ��Ă͒ʐM����̑I�����������łɋʐ��w�������C���v�b�g����Ă��܂��Ă����Ƃ����̂��ʐ��w�ʐM���畔�Ƃ̌䉏�̂͂��܂�ł����B �@������̍r�p���Ƃ苳��̘c�݁A�����ė��ȋ���̐����̒ቺ�ɂ�闝�n����̒S����̕s���Ƃ������Ƃ̑����ɂ��ւ�肩�˂Ȃ��ɂ���܂��B �@�����������Ƃ��l�����Ƃ��ɁA��͂苳��̏�ɐg�������Ċ����������Ƃ����z���ƁA��͂萶�U����ƌJ��Ԃ��w�K�Ƃ������郊�J�����g�w�K�̗��������A�ꐶ�D��S�������Ċw�K�����������B����҂Ƃ��Ďq���B����ĂĂ��������Ƃ����z���B����ɁA����w�ё��������Ƃ������҂𗼗��ł��邷�炵���d�������t�ł���Ɗm�M���Ă��܂��B |

|

�@�Ƃ�����A�ʐM����Ƃ����̂́A�Ȃ��Ύ����Ƃ̐킢�ł��B��w����̏I���������Ƃɉ��炩�̖ړI�ŒʐM����Ƀ`�������W������́A������x�̕����@�͂킩��Ǝv���܂��B �@�������A���Z���Ƃ݂̂ŎЉ�l�Ƃ��ĎЉ�ɏo�Ă��܂�����l�X�ȗ��R�Ői�w���܂܂Ȃ�Ȃ������������w�S�ɔR���ĒʐM����ɒ��킵�Ă�����������Ǝv���܂��B �@�S�N�ԋʐ��w�̒ʐM�������ėl�X�ȕ��X�ɏo����Ă��܂����B�܂��ʐ��w�̒ʐM����͎�ɋ���ɊW���鎑�i�擾�ł��邽�߂Ƀv���C�x�[�g�ɂ����Ă�����W�̎{�݂�C�x���g�ɎQ�����Č����̋��t��q���B�Ɛڂ����Ƃ��ɁA�悭���ɂ������t�́u���̎d�����킩��Ȃ��v�ł����B �@���̕��@�Ƃ��d���Ƃ����̂͐l���ꂼ��Ȃ̂ł����A�v�̂Ƃ������̂��K�v���Ɗ����܂����̂Ŏ����̂����ł����Q�l�܂łɌ��J���Ă��������Ǝv���܂��B |

�@�@�@�@

| �@�E�ʐM����̊y���݂Ɗw�K�e�N�j�b�N |

| �@�͂��߂� |

| �@�ʐ��w�̒ʐM���炾���Ɍ���܂��A���߂đ�w�ے��̒ʐM���������͌˘f���������Ǝv���܂��B ���ɂ����ꂩ�̑�w�𑲋Ƃ�����A���邢�͒��ނ��ꂽ���͑�w����̃V�X�e���𗹉����Ă���Ǝv���܂��B �@�������A���w�E���Z�E���w�Z�Ƃ͈قȂ���Ɠ����Ǝv���܂��B ���ł͒P�ʐ��̍��Z���������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���܂����A��w����̓����͒P�ʐ��ł���A������w���ł���Ȃ��猤���҂ł�����Ƃ�������ł��B ��{�I�ɑ�w�Ƃ͋���@�ւł����邯��ǂ������@�ւł���Ƃ����̂��{���̎p�ł��B �@����Ȃ킯�ŁA�����͂������̂�����ǂ�������u�`�͉���ȕ������R�����̂͌��R�̔閧�ł��ˁi��j�B ���w�Z�⒆�w�Z�⍂�Z�̋��t�̂ق�����قǍu�`�̃v���ł킩��₷���̂������ł��B �\���Z�̍u�t�ɂ������Ă͋�����Ƃ�����_�ɂ��ڂ�A�܂��ɏ��w�Z�E���w�Z�E���Z���t�����ɂȂ������Ă��Ȃ�Ȃ��x�e�����ł��B �@�Ƃ����킯�ő�w����Ƃ����̂͊w�ԏ�ł�����̂ł����A�������g�Ō������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B �����Łu���v�Ƃ́u�w�K�v�Ƃ͉����Ƃ����{��������Ă���킯�ł��B �@���ʁA����w�K�Ƃ����ƈËL�ƌJ��Ԃ����K������ł���A�����Ɋo���Ă����ɑ����������邩�Ƃ������Ƃ��w�K�̖{���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B ���̂��Ǝ��͈̂����Ƃ���肪����Ƃ������̂ł͂���܂���B �ŏ��ɕK�v�Ȃ̂͊�{�I�ȏ��Ƃ��Ă̒m�����m���Ɋo���邱�ƂƁA�Č��\�͂��g���[�j���O���邱�ƂȂ̂ł��B �@�����ł����Č��\�͂Ƃ����̂́A�o������{�m�����m���ɔ]�ɏĂ��t����B �����Ă݂�R���s���[�^�ɂn�r���C���X�g�[������̂Ɠ������Ƃł��B �l�Ԃ̉��p�͂Ǝv�l�\�͂́A��{�I�ȊT�O���L��������āA���̋L���̈Ӗ����ԈႦ�Ȃ��Ŏg�p���ăR�~���j�P�[�V�������ł��邩�Ƃ������Ƃ���{�ɂȂ��Ă��āB �������畡�G�Ș_���T�O�⊴����B���ĎЉ�Ƃ�荂�x�ȃR�~���j�P�[�V�����\�͂���g�ł��Đl�ԂƂȂ�킯�ł��B �@�R���s���[�^�ɂn�r�C���X�g�[�����Ȃ��ŁA�f�[�^�ƃA�v���P�[�V�����\�t�g���C���X�g�[�������Ƃ���ŁB �f�[�^�ƃR�}���h�������͂����Ă��邾���ŁA���݂��Ă��邾���Ŗ��ɗ����Ȃ��̂ƈꏏ�ł��B �l�Ԃ̊w�K����{�I�ȊT�O����������o���āA����Ȃ���ƒm���𗝉����Ďg�����߂̃g���[�j���O�����Ȃ��ƁA�m���͂��邯�lj��p�������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@���݂̋���̊w�͒ቺ�̖��́A��Ƃ�Ŋw�K���e�����Ȃ��Ȃ��������ł͂Ȃ��āB �m��������Č�����g���[�j���O�������Ȃ�ɂ��Ă���̂����������ƍl���܂��B �@�b���͂���܂����A���������Ӗ��ł͉A�R���\�b�h�Œm����S�}�X�v�Z�ƕS�}�X�������͌��ʓI���Ǝv���܂��B �P���Ȍv�Z�Ə������ł����A�u�ԓI�ɍl���Ȃ���m����������p�Č�����g���[�j���O�Ƃ��Ă͍œK������ł��B �@���̖{���̘b���ɖ߂�܂����A�ËL�ƌJ��Ԃ����K�݂͂Ȃ��ӂ��Ǝv���܂��B �Ƃ��������{�̕����@�̂قƂ�ǂ��ËL�ƌJ��Ԃ����K�Ɨ\���Z�Ȃǂŋ����B �^����ꂽ�ꕔ�̖��ɑ�����@�̃g���r�A���d���ނƂ������@�ł��B �@���������āA���t������ȊO�̕��Ƃ����܂����w�K���@���������Ȃ��ł���̂�����ł��B �Ԃ����Ⴏ���͂Ȃ��A�m���Ə��͋����邱�Ƃ��ł��邯��ǂ��A�w�K�̂��߂̊w�K���@�Ƃ������̂��������Ȃ��ƌ������Ƃł��B �����ő�w��ʐM����ɐi�w���Ă���A���̂������킩��Ȃ��Ƃ�����肪������킯�ł��B �@�悭��w�������炫����錾�t�Łu�ŋ߂̊w���͊w�͂������v���̂��߂ɑ�w�ō��Z�̕�C�̂悤�ȃJ���L��������g��ł���Ƃ��������悤�ł����A�w�͎��̂͒Ⴂ�Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��ˁB �@�������A�푈�̘c�݂Ƃł������̂��A������₷�����x���̍�����w���u�]����Ƃ������ƂŁB ��w���w��ɕK�v�Ƃ���Ȗڂ̒m���������Ă���D�G�Ȋw�����A�P�Ɏ������Ƃ��w�͂����Ŋw�Z��I��������̂�����A��w���ɕK�v�Ȃ͂��̐������w�Ȃ��ň�w���ɐi�w���Ă����Ƃ��B ����̓lj�͂����x�ɕK�v�Ƃ���@�w���̊w��������͂������ɓ������Ƃ��������ɂȂ�Ȃ����ۂ���w�̂��낢��Ȋw���̋����B��Y�܂��Ă��܂��B �@��w�ɓ������r�[�ɕ����Ȃ��Ȃ�ƌ������t�͂������Ȃ�O���畷����錾�t�ł����A���m�ɂ͕��̎d���������Ȃ��ő�w���ɂȂ���̂�������ł���킯���Ȃ��̂ł��B �@���Ɗw�K�Ƃ͉����Ƃ����ƁA�ËL�ƌJ��Ԃ����K�Ɠ��������̌����ƒT���\�͂̑��̂Ȃ̂ł��B ���w�Z��w�N�ł͈ËL�ƌJ��Ԃ����K�͕K�v�ł���A���ʓI���Ǝv���܂��B �@���w�N����͌����ƒT������w�K���@�������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl���܂��B �u��������Ȃ��Ƒ����w�K�ł���Ă邾�낤�v�ƌ����ł��傤����ǁA�����w�K�͒ǐՊw�K�Ƃ������P�Ȃ�̌��w�K�ł��B�����Ƃ��A�������g�������@�ɏn�m���Ă���A���������̋��t���w���҂̏ꍇ�͌��ʐ��ł�����ǂ��A�قƂ�ǂ̋��t�̏ꍇ�́A�����w�K�ł͎l�ꔪ�ꂵ�Ă���Ǝv���܂��B �{���֍s���ċ��t�p�̑����w�K�̃n�E�c�[�{�̏o�Ő����݂������ł����t�̈���ꓬ�Ԃ肪�킩��܂��B �@�J��Ԃ��܂����A���Ɗw�K�̖{���͌����ł��A�����Ƃ͓�����Ƃł͂���܂���B �^����������邽�߂ɒm������ƃR�~���j�P�[�V�������āA�F�l��m�荇���ɂȂ邱�ƂȂ̂ł�����B �����Ƃ́A�悤�͗F�B������̂ƈꏏ�Ȃ�ł��B �Ƃ����Ă����{�l�̈�ԋ��Ȃ̂��ΐl�R�~���j�P�[�V����������˂��B �ł��Ă���悤�ł��Ăł��Ă��Ȃ��̂��R�~���j�P�[�V�����B �@����Ȃ킯�Ŏ��Љ�ł��A�̔��͂ł��Ă��c�Ƃ��ł��Ȃ��킯�ł���B ���Ȃ݂ɓ��{�̉�Ђʼnc�ƂƂ͉������킩���Ă����Ђ͂قƂ�ǂ���܂���B�c�ƕ��Ƃ��c�ƃ}���Ƃ������t�͑��݂��܂����A�S�Ĕ̔����ł���A�̔���`�}���ł��B �l���x���ł͉c�Ƃ̖{���𗝉����Ď��H���Ă���������܂��̂ŁA�S���c�ƃ}�������Ȃ��킯�ł͂���܂���ǂ��ˁB �@�b�����E���������Ă��܂����A�����͑ΏۂƂ���m�������[������������ŁA�������ł���悤�ɂȂ��āA�͂��߂Č����ł���A�w�K�ł���A���̖{�������߂���ƌ����܂��B �@������Ƃ�������悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�ȒP�Ȃ��Ƃ𑼐l�ɓ`���邱�Ƃ��厖�ł��B �ȒP�Ȃ��Ƃł��A�Ȃ��Ȃ����������邱�Ƃ͓�����Ƃł��邱�Ƃ𗝉��ł���A�����@�Ƃ͉����Ƃ������Ƃ������ł���Ǝv���܂��B |

�@�@�@�@

| �@�w�K���� |

| �@���w��������܂�����A�K�C�ȖڈȊO�̑I���Ȗڂ̗��C�o�^�����܂��B ���C�o�^�ɂ��ẮA���w���ɗ��C�o�^�œo�^�ł���̂͊e�R�[�X�ɒ�߂�ꂽ�ȖڒP�ʂ݂̂ł���B ��������闚�C�o�^�͂ł��܂���B �@�������A�N��40�P�ʂ̓o�^���ł���A�����̋����̂���Ȗڂ����C�Ƃ��āA����A�葱�������邱�Ƃ͉\�ɂȂ��Ă��܂��B ����ɂ́A�ʓr��p���K�v�ƂȂ�A�ꕔ�Ȗڐ���������܂��̂Œ��ӂ��K�v�ł��B ���Ȑ��̔N�ԓo�^�P�ʂ̏����40�P�ʂ������ƂȂ��Ă��܂����A�e���̊w����ړI�ɂ�菉�N�x�Ɍ���40�P�ʂ��ēo�^�����ꍇ������܂��̂ŁA�����̗��C�\���m�F���Ă��������B |

| �@���ۂ̊w�K |

| �@���C�o�^��A�w�Z����͂������ȏ������ꂼ��ʓǂ��āA���|�[�g�̉ۑ���������Ę_���ɂ܂Ƃ߂�킯�ł��B ���|�[�g�Ƃ����̂͊w�K�������Ƃ̂܂Ƃ߂̘_���ł��B ���Ȃɂ���Ă͖��̐ݖ�̉����ł悢�ꍇ���O�ł̊ώ@�L�^�̕ƕ��͂̏ꍇ������܂��B �@���ȏ������ł̊w�K�ł͌��E������܂��̂ŁA��͂葼�̎����ł̌����͕K�v�ł��B ���������͐}���ق̊��p����ԕ֗��ł��B �܂��A�}���قł̓��t�@�����X�T�[�r�X�Ƃ����Č������������̃A�h�o�C�X�����Ă���܂��̂ŁA�ϋɓI�Ɋ��p���Ă��������B �A�������̏ꍇ�͋ߏ��̑�w�}���ق��{���T�[�r�X�𗘗p���Ď����̊m�ۂ����Ă��܂����A�����������X��u�b�N�I�t�����p���Ă����肵�܂��B ������Ƃ������{��������ăo�J�ɂȂ�܂���H�v���K�v�ł��B |

| �@���|�[�g�̒�o |

| �e�Ȗڂɂ͏���̒P�ʐ������܂��Ă��܂��B �@�قƂ�ǂ��P�Ȗڂɂ��Q�P�ʂɂȂ��Ă��܂��B �@�Ȗڂ��Ƃ̒P�ʐ��͊e���Ŋw���֗��Ȃǂ����Ċm�F���Ă��������B �@���|�[�g�͂P�P�ʂɂ��P����o���܂��̂łقƂ�ǂ̉Ȗڂł͂Q���������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B �@���|�[�g�p���͊w�Z�w��̂��̂��w�����Ă��������B�Œ�܍��g�ł̒����ƂȂ�܂��B |

| �@�@�@ |

| �w�K�v�����̗��ĕ� �@�w�K�v�����̗��ĕ��͐l���ꂼ��ł����A�O�����w�ƌ�����w�Ȃǎ����ɂ���Ă��ς���Ă���Ǝv���܂��B �w�K�R�[�X�ł��傫���ς��܂��B ��{�I�ɂ͗��C�Ȗڂ��Ȗڎ����̂Ƃ��ɉ����Ԗڂɍs����̂����ׂĕ��ނ��܂��B �W��N�Ԃ̉Ȗڎ����̓����Ɋ���U���Ċw�K���Ă����̂������I�Ȋw�K�v�����̗��ĕ��ɂȂ�܂��B �@���w��A���C�o�^�̌�e�L�X�g����ʂɓ͂��Ǝv���܂��B �����̂ł������ȉȖڂ���Ƃ肠��������Ă݂悤�Ƃ����̂����ʂ��Ǝv���܂��B �@�悭�����̂́A����Ȗڂ���ɂȂ��Ă��܂��A���邸��Ɖ��N���ʐM����𑱂��č��܂���Ƃ����p�^�[�����������������悤�ł��B �l�Ԃ͊y�Ȑ������ɗ��ꂪ���ł��B �����I�Ƀv�����𗧂Ăď������Ă����Ƃ������������Ȃ��ƖڕW�͒B���ł��Ȃ����̂ł��B �@�܂��Ă�ʐM����͓����Ȃ���l�Ŋw�K���Ă����킯�ŁA�ē҂�����킯�ł͂���܂���B ���X�̐����ɒǂ��ă��|�[�g���ł��Ȃ�������A�Ȗڎ������邽�߂̃��|�[�g�̒��ߐ�ɒǂ��ē��e�I�ɕs�[���Ȃ܂ܒ�o���āA�����͎ꂽ����ǂ����|�[�g�͕]���c�ł��ǂ��ė��Ă��܂����Ƃ��B ���ߐ�܂łɃ��|�[�g���ł��Ȃ��Ď��������Ȃ��悤�ƒQ�����������Ǝv���܂��B �@�R�[�X�ɂ���Ă��Ⴂ�܂����A�X�N�[�����O�Ŏ擾�̒P�ʂ�����܂��̂ŁA��G�c�ɔN�ԂS�O�P�ʂƂ��Ĉ�ȖڂQ�P�ʂƂ��Čv�Z�����ꍇ�B �N�ԂQ�O�ȖڂʼnȖڎ����͔N�ԂW��A���ɂT�����T�Ȗڎł��܂��B �P���ɂQ�O�Ȗڂ��T�����Ŋ���S��̎����ł߂ł����P�ʎ擾�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B �@�Ƃ��낪������łT�Ȗڎ���ƂȂ�ƁA���Ƀ��|�[�g��o���ł����A�Ȗڎ����̕����̂���ςł��B �����̂�����͂���Ă݂�̂������Ǝv���܂��B �@�Ƃ��낪�Ȗڎ����̊e�����ɂ͎\�ȉȖڂ��w�肳��Ă��܂��̂ŁA���������Ɏ������Ȗڂ��d�����邽�߂ɂS��̎����ŏI��点��Ƃ������Ƃ������ȏꍇ���قƂ�ǂł��B �@�ǂ�ȂɌ����悭����Ă��N�ԂS��őS�P�ʎ擾�͖����ł��B �T�`�U��̎����͊o�債���ق����悢�ł��B ����ƈ���T�Ȗڎ͂����ł���B �q���͂Q����܂������A�T�Ȗڒ���ȖڂÂ����s���i�Ƃ������ʂł����B�P�O�ȖڎĂW�Ȗڂ������i���Ȃ������Ƃ������Ƃł��B �@����̎Ȗڂ͂R�ȖځA�撣���Ă��S�ȖڂɂƂǂ߂��ق�������ł��B �N�ԂQ�O�Ȗڂ̏ꍇ�i���ۂɂ͂����Ə��Ȃ��Ǝv���܂��j�A�N�ԂW�鎎���̂����R�ȖڂÂS����āA�Q��͂S�Ȗڎ��āA�U��̎����ŏI��点��p�^�[���ɂ��邩�B �R�ȖڂłU����āA�c��̂Q�Ȗڂ��V��ڂ̎����Ŋ撣��Ƃ����p�^�[���̃v�������l�����܂��B �@������A�s���i�̉Ȗڂ������Ă��A�Ď��邽�߂̗]�T���ł���N�Ԋw�K�v�����ɂȂ�Ǝv���܂��B �������邽�߂̃��|�[�g�̒��ߐ���R�ȖڂÂU���̃��|�[�g����ł���A��N�R�U�T���Ƃ��āB �Ȗڎ����̊Ԋu�͂��悻�S�T�������i�����ɂ���Ă͈قȂ�܂��j�ƍl�����Ƃ��ɁA�S�T�������|�[�g�U���Ŋ���ƂP���d�グ�邽�߂̕����Ԃ͖�V������܂��B �@����P���Ԃ��������Ԃ����Ȃ������Ƃ��Ă��A����̃��|�[�g�삷�邽�߂ɂV���Ԃ͂���Ƃ������Ƃł��B ���łɋ��ȏ��e�L�X�g���������̂�����܂�����ǂ��A�R�O�O�y�[�W���x�ł���B �P���łQ�P�ʕ��ł��邱�Ƃ��قƂ�ǂł�����A�P���̃��|�[�g���d�グ��̂ɓǂݍ��ނ̂͂P�T�O�y�[�W���x�ł��B �@�V���Ԃ̓��A�ꎞ�Ԃ̓��|�[�g�������̂Ɏg���Ƃ��āA�U���ԂłP�T�O�y�[�W�ǂނƂ����̂́A�P���ԂłQ�T�y�[�W�ǂނƂ������Ƃł��B ���ۂ͂����Ə��Ȃ��y�[�W���ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�ǂ��ł��傤���A�ꌩ��ς����Ȋw�K�ł��A�����܂ōׂ����l���Ă݂�Ƃł���Ǝv���܂��B ��������̋��ȏ��ƃe�L�X�g�̎R�Ɠ�����ȃ��|�[�g�ۑ��ǂ�Łu��ς��v�Ǝv�������B �������ׂ�������U���āA�R�ȖڂȂ�R�Ȗڂ����̂��Ƃ��Ȗڎ����ɂ��킹�Ď��g�߂A���ꂱ��v���Y�ޕK�v�������Ȃ�Ǝv���܂��B �@�S�����l����̂ł͂Ȃ��A�������ď��������Ċ��S�ɏ�������Ƃ����������A�r���ō��܂��Ȃ����߂ɂ��厖�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �r���Ėڈڂ肷�邱�Ƃ���Ԃ̍��܂̌��ł��B |

| �@�@ |

| �w�K�v�旧�Ď����Ɨ� |

| �@�ȉ������Ȗڂ̉Ȗڂ̊e�����z���ꗗ�\�ƕ����P�V�N�x�̉Ȗڎ������ƃ��|�[�g��o���ؓ��ꗗ�\�𗘗p���Ċw�K�v��̎���������Ă����܂��B �@�w�K�v��𗧂Ă邽�߂̗��C�o�^�Ȗڂ̃R�[�X�́A���w�Z�⒆�w�Z��i���Ȃǂ̒P�ʂ��������Q�O�ȖڂS�O�P�ʂ̉ˋ�̃R�[�X�Ő����������܂��B |

| �@�@ |

| �@���ۂɈ�̃R�[�X�ł���ȓ��e�̗��C�o�^�͂��肦�܂��A�Q�O�O�T�N�x�Ɉȉ��̂Q�O�ȖڂS�O�P�ʂ𗚏C�o�^�����Ɖ��肵�Đ������܂� �@�E���{�����@�@�E���t�_�@ �E�Љ�Ȏw���@�@�E���ȋ���@�i�Љ�j �@�E�}���َ����_�@�E��厑���_�@�E �i���ȁj���ȁ@�E�i���ȁj���� �@�E�Љ�Ȍ����Ȏw���@�T�@�E�Љ�Ȍ����Ȏw���@�U�@�E�p��T�@�E�p��U �@�E�Љ�Ȏw���@�T�i���w�j�@�E�Љ�Ȏw���@�U�i���w�j�@�E����Ȏw���@�@�E���ȋ���@�i����j �@�E�c�������Ƌ��瑊�k�@�E���k�����Ƌ��瑊�k�@�E�w�K�S���w�@�E�i�R�A�j�Ȋw�j |

�@

| �����Ȗڊe�����z���ꗗ�\�ŗ��C�o�^�����Q�O�Ȗڂ��P�V�N�x�Ȗڎ������E���|�[�g��o���ؓ��ꗗ�𗘗p���ĒZ�������ł̔N�Ԋw�K�v��𗧂Ă�ƈȉ��̂悤�Ȃ��̂ɂȂ�܂��B | ||||

| �@ | ��P�� | ��Q�� | ��R�� | ��S�� |

| �P���� | ���{�����@ | ���t�_ | �Љ�Ȏw���@ | ���ȋ���@�i�Љ�j |

| �Q���� | �}���َ����_ | ��厑���_ | �i���ȁj���� | �i���ȁj���� |

| �R���� | �Љ�Ȍ����Ȏw���@�T | �Љ�Ȍ����Ȏw���@�U | �p��T | �p��U |

| �S���� | �Љ�Ȏw���@�T�i���w�j | �Љ�Ȏw���@�U�i���w�j | ����Ȏw���@ | ���ȋ���@�i����j |

| �T���� | �c�������Ƌ��瑊�k | ���k�����Ƌ��瑊�k | �w�K�S���w | �i�R�A�j�Ȋw�j |

| �P�Ȃ�v��ł͏�L�̂���Ȋw�K�v����\�ł����A�����̂�����͈ꃖ���Ԋu�Œ��ؓ��܂łɂP�O���̃��|�[�g�������Ĉ���T�Ȗڂ̉Ȗڎ������S��ł���Ă݂���͐����Ǝv���܂��B���ʂ͖������Ǝv���܂��B | ||||

�@

| ��̊w�K�v��͂��܂�ɂ��]�T���Ȃ������v��̗�ł������A���L�̌v���͈��̎����łQ���Ԏ\�ł��A��������̓����Ŏ���v��łW��ڂ܂Ŏ���Ƃ����v��ŗ��C�Ȗڂ�����U�����A���Ȃ�]�T�̂���v��ł��B����ǂ̉Ȗڂ������ŕs���i�������Ă��Ď̐\���݂��e�Ղɉ\�Ȍv�悾�Ǝv���܂��B | ||||||||

| �@ | ��P�� | ��Q�� | ��R�� | ��S�� | ��T�� | ��U�� | ��V�� | ��W�� |

| �P���� | ���{�����@ | �@ | ���t�_ | �@ | �Љ�Ȏw���@ | �@ | ���ȋ���@�i�Љ�j | �@ |

| �Q���� | �@ | �}���َ����_ | �@ | ��厑���_ | �@ | �i���ȁj���� | �@ | �i���ȁj���� |

| �R���� | �Љ�Ȍ����Ȏw���@�T | �@ | �Љ�Ȍ����Ȏw���@�U | �@ | �p��T | �@ | �p��U | �@ |

| �S���� | �@ | �Љ�Ȏw���@�T�i���w�j | �@ | �Љ�Ȏw���@�U�i���w�j | �@ | ����Ȏw���@ | �@ | ���ȋ���@�i����j |

| �T���� | �c�������Ƌ��瑊�k | �@ | ���k�����Ƌ��瑊�k | �@ | �w�K�S���w | �@ | �i�R�A�j�Ȋw�j | �@ |

| �@���ۂ̊e�R�[�X�̈�N�Ԃ̗��C�Ȗڂ̓X�N�[�����O�̉Ȗڂ�����܂��̂łP�U�`�P�W�Ȗڒ��x�̉Ȗڎ����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@�N���ɂ���Ă͂P�O����x�ɂȂ�ꍇ������Ǝv���܂��̂ŁA�R�ȖڂÂT�`�U��̎����ŔN�Ԃ̗��C�o�^�̉Ȗڂ̒P�ʂ͎擾�ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@�����Ǝ����̊Ԃ̒Z����P���R��܂ł͖��������Q�ȖڂS���̃��|�[�g����܂łɍ쐬���Ē�o���B �@��r�I�����Ǝ����̊Ԋu�̒�����S���U��Ŋ撣���ĂR�Ȗڂ���������S�Ȗڂ̃��|�[�g�쐬���āB �@��V��łQ���A���撣���āA��W��̎����͕s�o�ɂ��s���i�̎������撣��Ƃ������Ɍv�悵�Ă����C���I�ɂ��C�y�Ɋw�K�ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�O�����w�҂ƌ�����w�҂Ƃł͊w�K�v��͕ς��܂��̂ŁA�����Ǝ����̊Ԋu�̒����Ƃ��͑��ڂ̎��߂����A�����Ǝ����̊Ԋu�̒Z�������͖��������ɂQ�ȖڂƁ{���̂P�Ȗڒ��x�������Ċ撣���Ă݂悤�Ƃ����C�����ł�����ق������܂��Ȃ��Ǝv���܂��B |

||||||||

�@

| �w�K�v��ƒP�ʂɂ��Ẵ~�j�R���� |

| �@�N�Ԃ̉Ȗڎ����̓����ƁA���ɍs����e�����̉Ȗڂ̔z���ɂ��w�K�v��\�����{�Ƃ��ċɒ[�ȗ�ł����A��ł͎����Ă���܂��B ���ۂɂ͈�N��������w�ƎO�N������ғ��Ƃ����`�œ��w������A�i����w�|���Ƃ��������i�擾�̂��߂ɒʐM������n�߂��ꍇ�A���ꂼ�ꑍ�擾�P�ʐ��͈Ⴂ�܂����B �X�N�[�����O�ł����擾�ł��Ȃ��P�ʂ����邽�߂ɁA�Ȗڎ��������ĒP�ʂ��擾����Ȗڂ́A�N�Ԃł͏��Ȃ��Ȃ�킯�ł�����R�ȖڂÂȖڎ������Ă��\���A���Ȃ���Ǝv���܂��B �@��N��������w�ƎO�N������ғ��܂��͓�N������̕ғ��̏ꍇ�́A���N�x�͂S�O�P�ʂ��Ă̗��C�o�^���������ꍇ�����邽�߂ɁA�X�N�[�����O�F��̉Ȗڂ͕ʂƂ��Ă��ȖڂƂ��Ă͔N�ԂɂQ�O�߂��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��P�[�X������Ǝv���܂��B ���N�x�撣��ƁA��N�ڈȍ~�́A���\�N�Ԃň��̎����łQ�Ȗڂ��炢�̎ł��P�ʔF��ŁA�w�K�B���ł����Ⴄ��������܂���B �@���N�x���炻��ȂɁu�撣��Ȃ��悤�v�Ƃ��Ȃ����̕����v�����j���O�̃A�h�o�C�X������܂��B �g�[�^���Ō���̂ł��A�P�N��������w�̃P�[�X�Ő�������ƁA���Ƃ܂ł̎擾���P�ʐ��͂P�Q�T�`�P�R�O����܂��B �@�P�R�O�̕��Ő�������ƈ�ȖڂQ�P�ʂƌv�Z����ƂU�T�ȖڂɂȂ�܂��ˁB �X�N�[�����O�̉Ȗڂ͂�����Ɩ������ĂU�T�Ȗڂ��S�N�ԂŊ���܂��B�[�����łĂ��܂��܂����A��N�łP�U�ȖڂɂȂ�܂��ˁB �@�P�U���W��̉Ȗڎ����Ŋ���ƂQ�Ȗڂł��ˁA�ǂ��ł��傤�Q�Ȗڂł���A���܂łɃ��|�[�g�͂S������������ł���B ���ۂɂ̓X�N�[�����O�̉Ȗڂ�����܂��̂ŁA�]�T�łQ�ȖڂÂȖڎ������Ƀ`�������W���Ă����ΒP�ʂ͂Ƃ�邵�A�ڕW�̎��i�����Ƃ��݂��Ă��܂���ˁB �@���C�o�^�̌�ǂ�����͂����ȏ��ƃe�L�X�g�̎R�A������|�[�g�ۑ�B ���ꂾ���ō��܊����łĂ��Ă��܂��Ǝv���܂��B �ł�����̎����łQ�Ȗڊ撣������ƂȂ�A�ǂ��ł��A�S�[���������Ă��܂��B �厖�Ȃ��Ƃ͌v������Ă邱�ƂƂ�����Ȃ����Ƃł��B����������ڈڂ肷��ƍ��܂̌��ł��B �@�Ȗڂ̓��e�̓�Ղ����A�����I�Ɍv�������U���ăg���C����̂���ԑ������ƂƎ��i�擾�ւ̓���������܂���B ����Ƃ��Ղ����Ƃ��I��D�݂��Ă���Ă��Ă����ǂ͂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł�����B �@�ł��u���ԂƂ��Ȃ��́H�v�Ƃ������₪����Ǝv���܂��B ����͂���܂��A�w�K�J���L�������������ċ��ȏ��E�e�L�X�g�͔z�z����Ă���킯�ł�����B ��{�I�ɂ͕K�C�Ȗڂ�D��I�ɂ��Ȃ��āA�ԍ������Ă���i�T�E�U�E�V�E�W�j�Ȗڂ͏����������̔ԍ��̉Ȗڂ�����ׂ��ł��B �@����̓��|�[�g�ɂ��Ă��������������܂��B ��ꕪ�������Ȃ��Ă����������Ȃ��Ƃ����̂��{���̏��Ԃł���A�J���L�������Ƃ��Ă��v�悳��Ă��܂��B �@�Ƃ��낪�A��Q�����̕�������Ƃ������₷���Ƃ����P�[�X�͌��\����܂��B �����̂킩��₷���Ƃ��납����̂��v�̂Ƃ��ē��R�Ȃ̂ŁA�ʐ�̐搶����̓N���[�����������ł����q���͂ł���Ƃ��납��撣���Ă��������ƌ����܂��B �@���ɂ��킩��₷���A���������̂ł�������@�͂���܂��B �܂��A����͂���܂���J���Ȃ��ق��������Ǝv���Ă��܂�����ǂ��B �@���{�Ǝ��͂������Ǝ����̂��̂ɂȂ��āA���ʂƂ��ă��|�[�g����C�ɂł����Ⴄ�Ƃ������������A����Ӗ����Z�݂����ȕ����@�͂���܂��B ���������t�ɂȂ����Ƃ��Ɏ����E���k�̂��C�Ǝ����I�Ȋw�K�ӗ~�����N������e�N�j�b�N�Ƃ��Ă����p�\�Ȃ̂Ŗq���̊�Ɣ閧�ɂ��Ƃ����ȁB �@�ł��A�k�C���ŎD�y�̕��Ŗq���ɉ�`�����X�̂�����ŁA�Q�l�������b�L�[�Ȃ�����܂������ǂˁi��j�B �O�S�N�̉ċG�X�N�[�����O�ł��U���ɓ`�����Ă��邵�c�s�������Ƃ������������������璮���������Ȃ̂ŁA�����͂��̃R���e���c�̂ǂ����ɏ����܂��B |

�@

| �ߋ��̉Ȗڎ��������Ɠ����Q�l�����@�@ |

| ���Ȗڂ̕ω�������܂��̂ŕ����P�V�N�x�ƂP�W�N�x�̈ꗗ�\���f�ڂ��Ă���܂� |

�@

| �����P�V�N�x�i�Q�O�O�T�N�x�j�����Ȗڊe�����z���ꗗ�\ | |||

| �P�����̎����Ȗ� | |||

| �S�l����i�̈痝�_�j �S�l����i�w�������U�j �i��ʁj�Љ�w �i�R�A�j�Љ�w �ی��q�� �i�R�A�j���w���� �i��ʁj���w�P�E�Q �i�R�A�j�|�p�Ɛ��� �Љ�� �Љ��U ���U���N�_ ���{�����@ |

���ƌ��� ���{�j�T ���{�j�U �i���ȁj�}��H��a ���E�i�̈痝�_�j ���T�[�r�X�T�� �w�Z�o�c�Ɗw�Z�}���� �����w ���t�_ ���ʊ����̎w���@ ���ʊ����̌��� ������ |

���U�w�K�T�_ ����s���w�T ����s���w�U �Љ�Ȏw���@ ���ȋ���@�i�Љ�j �����Ȏw���@ ���ȋ���@�i�����j �i���ȁj�}��H�� �i���ȁj�}��H��` �ۈ���e�̎w���@�i���j �ۈ���e�̌����i���j ���{�j |

�@���w�i���ۖ@���܂ށj �@���w�i���ۖ@�܂ށj ���ۊW�_ �N�w�T�_�T �N�w�T�_�P�E�Q �N�w�T�_�U ��͊w�T ��͊w�P�E�Q ��͊w�U ��͊w�R�E�S ��͊w�V ��͊w�T�E�U |

| �Q�����̎����Ȗ� | |||

| �S�l���猤���T �S�l���猤���U �i�R�A�j�N�w �i��ʁj�N�w�P�E�Q �i�R�A�j�����w���� ����]�� ���m�N�w�v�z�j ���m�N�w�v�z�j �Љ��v�� �Љ��v��T �]�ɐ����_ |

�}���َ����_ ��厑���_ �w�Z�}���ك��f�B�A�̍\�� �����j�T �����j�U �l�Êw ����̕��@�ƋZ�p ���ۗ������� ���B�S���w ����Љ�w�T ����Љ�w�U |

�����Ɛ��̋��� �c���w���_�T �c���w���_�U ���y�Ȏw���@ ���ȋ���@�i���y�j �ƒ�Ȏw���@ ���ȋ���@�i�ƒ�j �i���ȁj���� �i���ȁj���� �ۈ���e�̎w���@�i���t�j |

�ۈ���e�̌����i���t�j �O���j�i���m�j �O���j�i���m�j�T �Љ�w�T �Љ�w�U ���v�w�T ���v�w�P�E�Q ���v�w�U ���v�w�R�E�S �R���s���[�^ |

| �R�����̎����Ȗ� | |||

| �p��T �p��U �p��V �p��W �h�C�c��T �h�C�c��U �h�C�c��V �h�C�c�p�W �t�����X��T �t�����X��U �t�����X��V �t�����X��W �p��R�~���j�P�[�V���� �i�R�A�j�o�ϊw |

�i�R�A�j�����w���� �i�R�A�j���N�X�|�[�c ����̌����T ����̌����U ����̌����R�E�S ���{�ϗ��v�z�j ���m�ϗ��v�z�j �l���n���w�T �l���n���w�U �{�����e�B�A�T�_ �}���يT�_ �}���كT�[�r�X�_ �����T�[�r�X�_ ���{���p�j |

����̌��� ����S���w�T ����S���w�U ���{����j�T ���{����j�U ��f�B�A�̊��p �c������ے��_ �Љ�ȁE�����Ȏw���@�T �Љ�ȁE�����Ȏw���@�U �Z���Ȏw���@ ���ȋ���@�i�Z���j �}�H�Ȏw���@ ���ȋ���@�i�}�H�j �i���ȁj�ƒ� |

�i���ȁj�̈� �i���ȁj�̈�` �i���ȁj�̈�P�E�Q �ۈ���e�̎w���@�i�\���j �ۈ���e�̌����i�\���j ���ې����w �ϗ��w�T�_�T �ϗ��w�T�_�U �m���_�T �m���_�P�E�Q �m���_�U �m���_�R�E�S ���w�Ȏw���@�T ���w�Ȏw���@�U |

| �S�����̎����Ȗ� | |||

| �i�R�A�j���͕\�� �i�R�A�j���ۊW���� �i�R�A�j��r�����_ �i�R�A�j���{�j �i��ʁj���{�j �i�R�A�j���Ȋw���� �i�R�A�j����ƒ�_ ����w�T�_�T ����w�T�_�U �����̔��B�Ɗw�K�T �����̔��B�Ɗw�K�U �����̔��B�Ɗw�K�R�E�S �N�̔��B�Ɗw�K |

��r����w�T ��r����w�U �����o���烁�f�B�A�_ �n���w �i���ȁj���y�a �i���ȁj���y�R�E�S �Љ�ȋ���@ �����ȋ���@ �Љ����@�_ �}���y�ѐ}���َj �w�K�w���Ɗw�Z�}���� ���R�Ȋw�j �l�Ԃ̔��B�Ɗw�K |

���������Ƌ��瑊�k ����N�w�T ����N�w�P�E�Q ����N�w�U �w���o�c �Љ�Ȏw���@�T�i���w�j �Љ�Ȏw���@�U�i���w�j ����Ȏw���@ ���ȋ���@�i����j �i���ȁj����i���ʂ��܂ށj �i���ȁj���y �i���ȁj���y�` �ۈ���e�̎w���@�i���N�j |

�ۈ���e�̌����i���N�j �n���w�i�n�����܂ށj �o�ϊw�T �o�ϊw�U �@���N�w �l�ԊW�_ �㐔�w�T �㐔�w�P�E�Q �㐔�w�U �㐔�w�R�E�S �㐔�w�T�E�U ���w�Ȏw���@�V ���w�Ȏw���@�W |

| �T�����̎����Ȗ� | |||

| �i�R�A�j�S���w �i��ʁj�S���w�P�E�Q �i�R�A�j�O���j �i�R�A�j���w���� �i�R�A�j�Ȋw�j �i�R�A�j�n���Ȋw �i�R�A�j�ߐH�Z�̉Ȋw �w�Z���x�ƎЉ�U �����w �ۈ�w ���瑊�k�ƃK�C�_���X�T ���瑊�k�ƃK�C�_���X�U |

�Љ����u�` �Љ����u�a �}���ٌo�c�_ �����g�D�T�� �Ǐ��ƖL���Ȑl�Ԑ� �����يw�T �����يw�V ���m���p�j �w�Z���x�ƎЉ� �w�Z���x�ƎЉ�T �����̎w���@ ��������̌��� |

�c�������Ƌ��瑊�k ���k�����Ƌ��瑊�k �w�K�S���w ���m����j�T ���m����j�U �ۈ���e���_ ���Ȏw���@ ���ȋ���@�i���ȁj �̈�Ȏw���@ ���ȋ���@�i�̈�j �i���ȁj�Љ� �i���ȁj�Z�� |

�ۈ���e�̎w���@�i�l�ԊW�j �ۈ���e�̌����i�l�ԊW�j �O���j�i���m�j �����w ���یo�ϊw �w�T �w�P�E�Q �w�U �w�R�E�S �w�V �w�T�E�U |

| �����P�V�N�x�i�Q�O�O�T�N�x�j�Ȗڎ������E���|�[�g��o���ؓ��ꗗ | |||

| ������ | ������ | ���|�[�g��o���ؓ� | �\���ݎ�t���� |

| ��P�� | �T���P�S���@�y�j�� | �S���Q�P���@�ؗj�� | �S���P�W�����j���`�S���Q�P���ؗj�� |

| �T���P�T���@���j�� | |||

| ��Q�� | �U���P�W���@�y�j�� | �T���P�X���@�ؗj�� | �T���P�U�����j���`�T���P�X���ؗj�� |

| �U���P�X���@���j�� | |||

| ��R�� | �V���P�U���@�y�j�� | �U���Q�R���@�ؗj�� | �U���Q�O�����j���`�U���Q�R���ؗj�� |

| �V���P�V���@���j�� | |||

| ��S�� | �X���P�P���@���j�� | �V���Q�Q���@���j�� | �V���P�X���Ηj���`�V���Q�Q�����j�� |

| ��T�� | �P�O���Q�X���@�y�j�� | �P�O���U���@�ؗj�� | �P�O���R�����j���`�P�O���U���ؗj�� |

| �P�O���R�O���@���j�� | |||

| ��U�� | �P�Q���R���@�y�j�� | �P�P���S���@���j�� | �P�O���R�P�����j�`�P�P���S�������j�� |

| �P�Q���S���@���j�� | |||

| ��V�� | �����P�W�N�P���P�S���@�y�j�� | �P�Q���W���@�ؗj�� | �P�Q���T�����j���`�P�Q���W���ؗj�� |

| �����P�W�N�P���P�T���@���j�� | |||

| ��W�� | �����P�W�N�Q���P�X���@���j�� | �����P�W�N�P���P�X���ؗj�� | �����P�W�N�P���P�U�����j���` �P���P�X���@�ؗj�� |

| �������n�ɂ���Ă͓y�j���݂̂���j���݂̂̏ꍇ������܂��̂ŁA�����̋ʐ�ʐM�Ŋm�F���Ă��������B | |||

�@

| �����P�W�N�x�i�Q�O�O�U�N�x�j�����Ȗڊe�����z���ꗗ�\ | |||

| �P�����̎����Ȗ� | |||

| �S�l����i�̈痝�_�j �S�l����i�w�������U�j �i��ʁj�Љ�w �i�R�A�j�Љ�w �ی��q�� �i�R�A�j���w���� �i�R�A�j�|�p�Ɛ��� �Љ�� �Љ��U ���U���N�_ ���{�����@ |

���ƌ��� ���{�j�T ���{�j�U �i���ȁj�}��H��a ���E�i�̈痝�_�j ���T�[�r�X�T�� �w�Z�o�c�Ɗw�Z�}���� �����w ���t�_ ���ʊ����̎w���@ ���ʊ����̌��� |

������ ���U�w�K�T�_ ����s���w�T ����s���w�U �Љ�Ȏw���@ ���ȋ���@�i�Љ�j �����Ȏw���@ ���ȋ���@�i�����j �i���ȁj�}��H�� �i���ȁj�}��H��` �ۈ���e�̎w���@�i���j |

�ۈ���e�̌����i���j ���{�j �@���w�i���ۖ@���܂ށj �@���w�i���ۖ@�܂ށj ���ۊW�_ �N�w�T�_�T �N�w�T�_�U ��͊w�T ��͊w�U ��͊w�V |

| �Q�����̎����Ȗ� | |||

| �S�l���猤���T �S�l���猤���U �i�R�A�j�N�w �i�R�A�j�����w���� ����]�� ���m�N�w�v�z�j ���m�N�w�v�z�j �Љ��v�� �Љ��v��T �]�ɐ����_ |

�}���َ����_ ��厑���_ �w�Z�}���ك��f�B�A�̍\�� �����j�T �����j�U �l�Êw ����̕��@�ƋZ�p ���ۗ������� ���B�S���w ����Љ�w�T |

����Љ�w�U �����Ɛ��̋��� �c���w���_�T �c���w���_�U ���y�Ȏw���@ ���ȋ���@�i���y�j �ƒ�Ȏw���@ ���ȋ���@�i�ƒ�j �i���ȁj���� �i���ȁj���� |

�ۈ���e�̎w���@�i���t�j �ۈ���e�̌����i���t�j �O���j�i���m�j �O���j�i���m�j�T �Љ�w�T �Љ�w�U ���v�w�T ���v�w�U �R���s���[�^ |

| �R�����̎����Ȗ� | |||

| �p��T �p��U �p��V �p��W �h�C�c��T �h�C�c��U �h�C�c��V �h�C�c�p�W �t�����X��T �t�����X��U �t�����X��V �t�����X��W �p��R�~���j�P�[�V���� |

�i�R�A�j�o�ϊw �i�R�A�j�����w���� �i�R�A�j���N�X�|�[�c ����̌����T ����̌����U ���{�ϗ��v�z�j ���m�ϗ��v�z�j �l���n���w�T �l���n���w�U �{�����e�B�A�T�_ �}���يT�_ �}���كT�[�r�X�_ �����T�[�r�X�_ |

���{���p�j ����̌��� ����S���w�T ����S���w�U ���{����j�T ���{����j�U ��f�B�A�̊��p �c������ے��_ �Љ�ȁE�����Ȏw���@�T �Љ�ȁE�����Ȏw���@�U �Z���Ȏw���@ ���ȋ���@�i�Z���j �}�H�Ȏw���@ |

���ȋ���@�i�}�H�j �i���ȁj�ƒ� �i���ȁj�̈� �i���ȁj�̈�` �ۈ���e�̎w���@�i�\���j �ۈ���e�̌����i�\���j ���ې����w �ϗ��w�T�_�T �ϗ��w�T�_�U �m���_�T �m���_�U ���w�Ȏw���@�T ���w�Ȏw���@�U |

| �S�����̎����Ȗ� | |||

| �i�R�A�j���͕\�� �i�R�A�j���ۊW���� �i�R�A�j��r�����_ �i�R�A�j���{�j �i��ʁj���{�j �i�R�A�j���Ȋw���� �i�R�A�j����ƒ�_ ����w�T�_�T ����w�T�_�U �����̔��B�Ɗw�K�T �����̔��B�Ɗw�K�U �N�̔��B�Ɗw�K |

��r����w�T ��r����w�U �����o���烁�f�B�A�_ �n���w �i���ȁj���y�a �Љ�ȋ���@ �����ȋ���@ �Љ����@�_ �}���y�ѐ}���َj �w�K�w���Ɗw�Z�}���� ���R�Ȋw�j �l�Ԃ̔��B�Ɗw�K |

���������Ƌ��瑊�k ����N�w�T ����N�w�U �w���o�c �Љ�Ȏw���@�T�i���w�j �Љ�Ȏw���@�U�i���w�j ����Ȏw���@ ���ȋ���@�i����j �i���ȁj����i���ʂ��܂ށj �i���ȁj���y �i���ȁj���y�` �ۈ���e�̎w���@�i���N�j |

�ۈ���e�̌����i���N�j �n���w�i�n�����܂ށj �o�ϊw�T �o�ϊw�U �@���N�w �l�ԊW�_ �㐔�w�T �㐔�w�U �㐔�w�V ���w�Ȏw���@�V ���w�Ȏw���@�W |

| �T�����̎����Ȗ� | |||

| �i�R�A�j�S���w �i�R�A�j�O���j �i�R�A�j���w���� �i�R�A�j�Ȋw�j �i�R�A�j�n���Ȋw �i�R�A�j�ߐH�Z�̉Ȋw �w�Z���x�ƎЉ�U �����w �ۈ�w ���瑊�k�ƃK�C�_���X�T ���瑊�k�ƃK�C�_���X�U |

�Љ����u�` �Љ����u�a �}���ٌo�c�_ �����g�D�T�� �Ǐ��ƖL���Ȑl�Ԑ� �����يw�T �����يw�V ���m���p�j �w�Z���x�ƎЉ� �w�Z���x�ƎЉ�T �����̎w���@ |

��������̌��� �c�������Ƌ��瑊�k ���k�����Ƌ��瑊�k �w�K�S���w ���m����j�T ���m����j�U �ۈ���e���_ ���Ȏw���@ ���ȋ���@�i���ȁj �̈�Ȏw���@ ���ȋ���@�i�̈�j |

�i���ȁj�Љ� �i���ȁj�Z�� �ۈ���e�̎w���@�i�l�ԊW�j �ۈ���e�̌����i�l�ԊW�j �O���j�i���m�j �����w ���یo�ϊw �w�T �w�U �w�V |

| �����P�W�N�x�i�Q�O�O�U�N�x�j�Ȗڎ������E���|�[�g��o���ؓ��ꗗ | |||

| ������ | ������ | ���|�[�g��o���ؓ� | �\���ݎ�t���� |

| ��P�� | �T���P�R���@�y�j�� | �S���Q�O���@�ؗj�� | �S���P�V�����j���`�S���Q�O���ؗj�� |

| �T���P�S���@���j�� | |||

| ��Q�� | �U���P�V���@�y�j�� | �T���P�W���@�ؗj�� | �T���P�T�����j���`�T���P�W���ؗj�� |

| �U���P�W���@���j�� | |||

| ��R�� | �V���Q�Q���@�y�j�� | �U���Q�Q���@�ؗj�� | �U���P�X�����j���`�U���Q�Q���ؗj�� |

| �V���Q�R���@���j�� | |||

| ��S�� | �X���P�V���@���j�� | �V���Q�V���@�ؗj�� | �V���Q�S�����j���`�V���Q�V���ؗj�� |

| ��T�� | �P�O���Q�W���@�y�j�� | �P�O���T���@�ؗj�� | �P�O���Q�����j���`�P�O���T���ؗj�� |

| �P�O���Q�X���@���j�� | |||

| ��U�� | �P�Q���Q���@�y�j�� | �P�P���Q���@���j�� | �P�O���R�O�����j�`�P�P���Q�������j�� |

| �P�Q���R���@���j�� | |||

| ��V�� | �����P�X�N�P���P�R���@�y�j�� | �P�Q���V���@�ؗj�� | �P�Q���S�����j���`�P�Q���V���ؗj�� |

| �����P�X�N�P���P�S���@���j�� | |||

| ��W�� | �����P�X�N�Q���P�W���@���j�� | �����P�X�N�P���P�W���ؗj�� | �����P�X�N�P���P�T�����j���` �P���P�W���@�ؗj�� |

| �������n�ɂ���Ă͓y�j���݂̂���j���݂̂̏ꍇ������܂��̂ŁA�����̋ʐ�ʐM�Ŋm�F���Ă��������B | |||

�@

�@

| ���|�[�g�̊w�K�ƍ쐬 �@�e�Ȗڂ̋��ȏ��̓��e��v�������ł́A���|�[�g�͒ʂ�Ȃ��i���Ȃ����̂c�Ƃ�������]���Ŗ߂��Ă��܂��j�Ǝv���Ă��������B �@���l�̍쐬�������|�[�g�ێʂ��Ƃ����s�͂��҂��ǂ����Ă��o�Ă��܂����A�o���܂��B�������菈�����܂��̂łǂ�Ȃɒt�قł��悢���玩���ŗ����������Ƃ��܂Ƃ߂Ē�o���Ă��������B �@���|�[�g�Ȃ�ď����Ȃ��悤�Ƃ����������͂��Ȃ葽���A���������Ƌʐ�̒ʐM����̃��x���͂��Ȃ荂���̂������ł��B�{���͂������苳�ȏ���ʓǂ��ĎQ�l��������������ǔj����B �@�Q�l������Ȃ��܂ł��}���ق����ėv�_�������Ȃ�ɉӏ������ɂ��āB���|�[�g�̉ۑ���������Ę_���ɂ������Ă����Ƃ����̂����|�[�g�̐����������ł����A�ǂ����Ă��R�c�ƊȒP�Ȃ����Ȃ��̂Ƃ����ƁA����܂��B �@���܂肨���߂Ƃ��������\�������͂Ȃ��̂�����ǂ��A�ŏ��Ƀ��|�[�g�ۑ���m�[�g�ł��G���ł��悢�ł����珑���ʂ��܂��B �@�ۑ�͂ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ�q�˂Ă���̂��낤���Ƃ������Ƃ��l���āA���݂̎����̒m���Ə��Ŏv��������̂��Ƃ��ӏ������ł悢�ł����珑���Ă݂܂��B �@���ꂩ�狳�ȏ��̖ڎ������܂��B�ڎ����烌�|�[�g�ۑ�̃q���g�Ɖ�������肻�����Ɩڐ��̂����Ƃ��납��ǂݎn�߂�B �@���ꂪ��Ԃ̃��|�[�g�쐬�̋ߓ��Ȃ̂ł����A���Ԃ��Ȃ��ĂƂɂ����������|�[�g�����������ꍇ�Ɩ{���ɑ�w�̕��͏��߂Ă̕��ɂ̂݊��߂܂��B �@�ŏ��Ɍ������ȏ��ƁA�Ȃ����ɂ��Ȃ肻���ȃ��|�[�g�ۑ��ǂނƁA���܂������ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�܂��A��w�̕����@�Ɋ���Ă�����A������D���Ƃ������ł����Ă��A���ӕs���ӂ͂���Ǝv���܂��B����ȂƂ��̊w�K���@�͗v�_�Ƃ������͈͂����ڂ��čl����Ƃ������Ƃł��B �@�{���͋��ȏ���S�Ēʓǂ��āA������x�͗��������Ă����K�v������̂ł����A���S�҂ɂ����Ȃ苳�ȏ���S���ǂ߂Ƃ��Q�l������T���Ƃ����͍̂��ȋC�����܂��B �A�h�o�C�X �@�E�܂��w�K�Ȗڂ̃��|�[�g�ۑ���m�[�g�ɏ����ʂ��Ă悭�������ė�������B�����̎����Ă�������m�F����B �@�E���ȏ��̖ڎ��������ǂށA���|�[�g�ۑ�̉�����ڂ��Ă������ȂƂ��납����g�ށB �@�E�����A�ۑ�ƊW�̂��鍀�ڂ�ǂނ悤�ɂ���B �@�E�v�������^��͕K���������Ă����A�����ł킩�邱�Ƃ͒��ׂ�A�C���^�[�l�b�g�̏�������\�𗧂B �@�E�ŏ�����S�ė������悤�Ƃ���ƍ��܂��܂��B�p��̈Ӗ������m�F���鎖�B �@�E�ŏ��̓��|�[�g�ۑ���e�[�}�Ɋw�K���͂��߂āA�^��������Ƃ���w�K�̕����L���Ă������Ƃ������߂��܂��B �@�Q�l�����ɂ��� �@�E�Q�l�����͕K���ǂ܂Ȃ��Ă͂����Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�ǂق����w�K�̕��Ɖ��s�����L������̂ł���B �@�E�ǂނƂ��炽�ȍD��S�ڊo�߁A�������g�̒m���Ɗw�͂Ƀv���X�ɂȂ�܂��B �@�E���ȏ��Ɠ��l�ɖڎ����Q�l�ɂ��Ď����̋������䂢�����ڂ����ł��ǂ�ł����Ɨǂ��B �@�������|�[�g�ۑ�̃^�C�v�ʂ̕��̂�������|�[�g�쐬�̋Z�p�I�ȁi���͍\���j�A�h�o�C�X��Ȗڎ����Ɍ����Ă̕����@�ɂ��Ă������Ă��������Ǝv���܂��B |

| ���|�[�g�쐬�̗v�_�Ɨ��ӓ_ ���̂P �@���|�[�g�������Ƃ��ɒ��ӂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ͉ۑ�̊w�K�͓��R�ł����A������w���ɒ��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B �قƂ�ǂ̃��|�[�g�����[�v���A���̓��[�h���嗬�Ǝv���܂�����ǂ��A���[�v�����邢�̓p�\�R���̃v�����g�A�E�g�Ő������Ē�o�\�ł�����ǂ��A�菑���w�肪���Ȃ��炸����܂��B �@�܂��A���[�v�����܂߂ďc�����E�������w�������܂��̂ŁA���ӂ���K�v������܂��B�ӊO�Ƃ��̎菑����c�����E�������w��͌����Ƃ������ł����A�]���̏d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ��Ă��܂��B �菑���̂Ƃ�������[�v�������ɂ�����A�c�������������ɂ��Ă��܂��������߂ɁA���e�Ƃ��Ă͍��i���Ă��Ă��c���邢�͕s�����|�[�g�Ƃ��āA�ނ��ނ��߂��Ă��Ă��܂����Ƃ�����܂��B���|�[�g�̏����̎w���͌��炵�܂��傤�B �@�M�L�p��̎w��Ńy�����w�肵�Ă���Ȗځi�ϗ��w�T�_�U�Ȃǁj������܂��B�܂��A�ʏ퓯���Ȗڂ̃��|�[�g�ňꕪ���Ɠ��ł͎w��͓����ł����A���t�_�Ƌ���̌����͈ꕪ�����������ŁA�����c�����w��ɂȂ��Ă��܂��̂ŗv���ӂł��B ���̂Q �@���|�[�g�̎����͈���A�܂�P�P�ʂɂ��Q�O�O�O�`�Q�S�O�O���ŁA�菑�������̏ꍇ�͂P�O�`�P�Q�y�[�W�ɂȂ�B ���[�v���̎w�菑���́i�t�H���g�͖����̂P�O�`�P�Q�|�C���g�j�Q�T�����R�Q�s�i�W�O�O���j���ƂR�y�[�W�ƂȂ�܂��B �@�����n�̃��|�[�g�ƊO����̉Ȗڂ̃��|�[�g�̓}�X�ڂȂǂɂ������Ȃ��Ă��悢���ƂɂȂ��Ă��܂����A���₷���\�L���厖�ł��B���|�[�g�ۑ�ɂ���Ă͐ݖ₪��������A�������̎w�肪����Ă���ꍇ������܂��̂ŁA�w��͌��炷�邱�Ƃ��厖�ł��B �@�w���Ă��������|�[�g�A���O�≮���ɂ����ėc���E�������ώ@�����s���ώ@�\���o����K�v�̂���Ȗڂ̏ꍇ�́A�����I�ɂ͂a�T�T�C�Y�ɕ\���쐬���܂��̂ŁA���C�A�E�g�������䂪�݂܂��B �䂪�݂܂�����ǂ��\���쐬���Ďw���Ă�s���ώ@�\���쐬���Ē�o����悤�ɂ��Ă��������B �@�w���Ăɂ��Č����܂��ƁA���ۂɂ͂a�S�N���X�̑傫�ȗp���ɍ쐬���܂����A���|�[�g�̏ꍇ�͂a�T�T�C�Y�ł��̂ł��Ȃ苇���ɂȂ�܂��B �@���̃|�C���g�������������Ȃǂ��čH�v���Ă��������B �@�w���Ă��쐬����Ȗڂ͎Љ�Ȏw���@�⏬�w�Z�̊e���Ȃ̎w���@�ł������쐬���郌�|�[�g�ۑ肪����܂��B �@���ȏ��ɂ��w���Ă̗Ⴊ�f�ڂ���Ă��܂����A�u������K�̎���v�̒��w�Z�E�����w�Z�҂ɂ��w���Ă̍쐬�Ⴊ�ڂ��Ă��܂��̂ŎQ�l�ɂȂ�܂��B �@�������ێʂ��͂��Ȃ��ł��������A�����܂ł��������g����������Ď��Ƃ�W�J����Ƃ����V�~�����[�V�����������Ă��������B�w���Ă��쐬���郌�|�[�g�̃R�c�ɂ��Ă͕ʘg�ŏ����\��ł��B �@���̂R �@�Q�l�����ɂ��ẮA�w�K�̉��n�ɂȂ���̂ł��̂ő����ɂ��������Ƃ͂���܂���ǂ��A�ʏ�i�Q�`�R�_���x�����I�����i�����E���ҁE�o�ŎЁE�o�ŔN�j�L���ă��|�[�g�����ɋL�ڂ���ɂƂǂ߂������悢�悤�ł��B �@���p�����Ȃǒ��ڗp�������̂��͂����莦����Ă���ΎQ�l�����̖��L�͕s�v�ɂȂ�܂��B�w�K�̎Q�l��m�F�̂��߂̕����͊�{�I�ɂ͋����Ȃ��B �@�܂��A�Q�l�����ƈ��p�����͐��i���قȂ�܂��̂ŏ����������ӂ��K�v�ł��B �@���p�����̓��|�[�g�{�����Ɉ��p�������͂����ʁu�v�Ŋ���A���p�����̏����I�����i�����E���ҁE�o�ŎЁE�o�ŔN�j�L���܂��B �@���Ȃ蒷���Ȃ�܂��̂ŁA���p�͋ɗ͔����āA�������g�̍l�@��_�����̂ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��悢���|�[�g�쐬�̃|�C���g�ł��B���ȏ��e�L�X�g��ǂݍ��݁A�e�L�X�g�̘_���Ă���|�C���g��咣�◝�_���Ƃ炦�܂��B�����āA�����̍l�����A�v�������z�����|�[�g�ۑ�̎w��ɂ̂��Ƃ��ė��_�I�ɕ��͉������Ƃ����|�[�g�쐬�Ƃ����܂��B �@���|�[�g�ۑ�͗l�X�ȕ\���ʼnۑ肪�ݒ肳��Ă��܂��B �����n�ƊO����̂悤�Ɏ����̉����߂�^�C�v�̉ۑ�͉������悢�킯�ł����A�قƂ�ǂ̃��|�[�g�����ȏ��̗��_�W�J�ɑ��āA�������g���ǂ̂悤�Ɋ��������A�l�������Ƃ������Ƃ����z���ł͂Ȃ����_�I�ɕ\�����Ȃ����Ƃ����ۑ�ɂȂ��Ă��܂��B �u�`�ɂ��čl�@����v�Ƃ��u�`���Ă��Ȃ��̍l�����q�ׂ�v�Ƃ����ۑ�ݒ肪�����Ǝv���܂��B���|�[�g���͗�̓J���j���O�̎菕���ɂ����Ȃ�܂���̂ŁA�L�ڂ������܂���B �@���̂S �@���i���當�͂�Г������̉c�Ɠ������������Ȃ�Ă�����͕��͍\���ɔY�܂Ȃ��Ǝv���܂��B�ȒP�Ɍ����Ă��܂��A���͂Ƃ����͉̂p��̊�{�Ɠ��������Əq��ɖړI���C���ꂪ���Č��_��P�������ɐ����ł��Ă���Ηǂ��킯�ł��B �@���͂Ƃ����̂͌��_�Ƃ��̐����������Ă���Ε��͂Ƃ��Đ������܂��B�����ł́A���͂̍\���̎d���ɂ��Ẵp�^�[���ƃR�c�������܂��B �@�����^ �@���_���ŏ��ɏ����A���̌��_�Ɏ����������Ǝ����̍l���������Ă����A�Ō�ɂ�����x�A�m�F�I�Ɍ��_�����߂��Ă���ۑ�̗v�_��Z���܂Ƃ߂Č��_���Ē��āA���߂����镶�͂̍\���̎d���ł��B �@�����^ �@�ŏ��Ɍ��_�����߂��Ă���ۑ�̗v�_�̕��͂ƁA���_���o�����߂̍����Ǝ����̍l���������Ă����A���_���Ō�ɂ܂Ƃ߂Ē��߂����镶�͂̍\���̂������ł��B �@���|�[�g�͗��_�I�ȓ��e��ǂ܂�邱�Ƃ�O��ɏ������̂ł��B���������ē��L��G�b�Z�C�ł͂���܂���̂ŁA���z���ɂȂ��Ă͂����܂���B���_�ƌ��_��K���������ނ��Ƃ��厖�ł��B���̂��u�v���v�Ƃ��u�������v�Ƃ����B���ȃt�B�[�����O�\���ł͂Ȃ��B�u�`�ł��v�E�u�`�ł���v�Ƃ������m�萫�̂���\����p����悤�ɂ���B |

| �@�@�@ |

| ���͂̏������~�j�R���� �@�������͂������ƂȂ�ƂȂ��Ȃ������Ȃ����̂ł��B���ɂ悢���͂��������Ƃ���ƁA�����������Ƌl�ߍ���Ō��lj������������̂��킩��Ȃ����͂Ɋׂ�܂��B����邢�͓�Ɏ����̘_�������|�C���g���i���ď����o���Ǝv������菑������̂ł��B�_�_�Ɩ��_�̒P�������ǂ����͂������o���_�Ƃ����܂��B���͂ɑ�R�̘_�_����ۂ悭��������ł܂Ƃ߂�����Ƃ����͕̂��͂̏㋉�҂̃e�N�j�b�N�ł��B�ʐM����̃��|�[�g�̏ꍇ�̓}�g���i�����������l�X�Ȏ��𗝉��ł��܂����A���͂̏�B�̑����ł�����܂��B �@������Ə㋉�e�N�j�b�N�ł����A�ۑ���ɓǂ�Ńe�L�X�g�͓ǂ܂Ȃ��ŁA�����̒m���Ă��邱�Ƃ�z�������ŁA������x���͂������Ă��܂��܂��B���̌�Ńe�L�X�g��ǂݍ���ŐV���Ƀ��|�[�g�������Č��܂��B��������Ǝ����������킩���Ă��ĉ����킩���Ă��Ȃ������̂����ǂ�����܂��B�����Ŕ����Ă��Ȃ����������|�C���g�Ƃ��āA�e�L�X�g������ɓǂݍ��݃��|�[�g���d�グ��Ƃ��Ȃ���e�̔Z�����|�[�g���o���܂��B�e�L�X�g��ǂ܂Ȃ��Ă����������ȃ��|�[�g�ۑ肪�������ꍇ�A���������������B�����y�����Ȃ�܂��B |

| �@�@�@ |

| ���|�[�g�ۑ�̌n���ƌX���̕��� �@�X���̕��͂̑O�Ƀ��|�[�g�̏������ł����A���ȏ��̒P���p���P�ɂ܂Ƃ߂������ł͊w�K�������ɂ͂Ȃ�܂���B���߂��Ă���₢������͂ގ����d�v�ł��B���߂��Ă���₢�����̃|�C���g�́A�ꕪ���ɂ��A�K�������A�ő�O��������܂���B�Ƃ����̂̓��|�[�g�̎����͂Q�O�O�O�`�Q�S�O�O����������܂���B�����������悤�Ɋ����܂����A�|�C���g���l�@�����蕪�͂��镶�͂������ꍇ�́A��̃|�C���g����_�̕��͂Ǝ����̍l���⊴�z���܂Ƃ߂ĕ��͉�����ƒN������Ă��W�O�O�`�P�O�O�O���͎g�p���܂��B �@���͈̔͂Ń��|�[�g�ۑ�̃|�C���g���i�肫��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�w�K���e���[���ɗ����ł��Ă��Ȃ�����܂Ƃ߂���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���|�[�g�ۑ�W�������̗��C�Ȗڂ����ł͂Ȃ��A���̉Ȗڂ��ǂނƕ�����܂����A�ꕪ���ɂ��Q�̐ݖ₪�ۂ����Ă��郌�|�[�g�������̂��킩��Ǝv���܂��B�܂��A�ꌩ�ꕪ���ɂ����|�[�g�ۑ��ǂނƈ�̖��ɂ��Ė₤�悤�ɂ݂��Ă����͂Q�̂��Ƃ�₤�ۑ肪�قƂ�ǂł��B �@�Ȗڂɂ���ẮA�R��T���̃|�C���g��₤���|�[�g������܂��B�O����◝���n�̉Ȗڃ��|�[�g�̂悤�ɒ��ډ����߂�^�C�v�̃��|�[�g��ώ@���s�������ʂ̕��͂�w���č쐬���|�[�g�ȊO�́A�Q�̗v�_�ɂ��Ĉ����W�O�O�`�P�O�O�O�����x�ŋ��ȏ��̗��_���ӂ܂��āA���������������������_���q�ׂ���ōŌ�ɓ���̃|�C���g�̑��܂Ƃ߂Ɗ��z�����đ�������Ƃ������������ł�����i�_�̂b�͊y�ɓ˔j�ł��܂��B �@���|�[�g�������Ƃ��ɍ��܂���̂́A�Q�O�O�O������C�ɏ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv������ł��B�܂��A�ۑ�̃|�C���g���Q�Ȃ����R�ӏ������ɂ��āA�W�O�O�����x�Ō��_�ƃ|�C���g�ɑ��镪�͂⎩���̊��z�ƁA�ǂ̂悤�Ɏ������|�C���g���Ƃ炦�����Ƃ������Ƃ������܂��B������Q��J��Ԃ��ƈӊO�ƂQ�O�O�O�������炢�����Ă��܂����̂ł��B���Ƃ͂Q�̕��͂��Ȃ��čŌ�ɂ܂Ƃ߂邾���ł��B �@���|�[�g�Ɍ��炸�A�Ȃ�ł������ł����A�ׂ����킯�č�Ƃ���Ƒ����ł����A�W���ł��܂��B���͂��̂W�O�O���Ń|�C���g���i���Č��_�ƕ��͂������Ƃ��������͉Ȗڎ����̂Ƃ��ɖ��ɗ����܂��B�Ȗڎ����̖��́A���|�[�g�ł܂Ƃ߂����_�������ł��邱�Ƃ����X�ɂ��Ă���܂��B���܂߂ɗ��H���R�Ƃ������͂������g���[�j���O���ł��Ă���ƉȖڎ������A���̂��Ɨǂ����т��Ƃ�܂��B �@�E���ړI�Ȑݖ�ɑ�������߂�^�C�v�̉ۑ� �@�@�@�O����Ɨ��Ȃ␔�w�Ȃǂ̉Ȗځ@�@ �N������Ă����������ɂȂ�܂����A�O����̕��͍쐬�i�莆�j�͌l�̌����ł܂����A�����K�v�ȃ��|�[�g�ł��B���w�������K��������Ƃ͌���Ȃ��ꍇ������A�r���̌����E�藝�Ɨ��_�I�Ȑ�������̉ߒ��̎��ȕ\�����d�v�ł��B�����ߎ��̉ۑ�͂��̂܂܋ɉ��L�����č쐬���Ă����܂��B �@�E���ȏ��E�e�L�X�g�̘_�q�ɑ���l�@�����߂�ۑ� �@�e�L�X�g�̓��e�܂��ă��|�[�g�ۑ肪�ݒ肳��Ă��āA�u�`�ɂ��čl�@����v�@�E�@�u�_����v�@�E�@�u��������v�@�E�u��������Đ�������v�E�@�u�q�ׂȂ����v�Ƃ������p�^�[���������^�C�v�ł��B������̉ۑ�ɂ��Ă����������ꍇ�́A�����̋�̓I�Ȏ���������邱�Ƃ��d�v�ł���A���ۓI�Ŏ����̑z���̃t�B�N�V�����̎���͎g��Ȃ����ł��B �@ �@�E�@�u�`�ɂ��čl�@����v�@�e�L�X�g�̗��_�܂��āA���̎����̌��_�𗝘_�I�ɐ�������B �@�E�@�u�_����v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�L�X�g�̓��e���ᖡ���āA�������g�̈ӌ������ĕ��͂��܂Ƃ߂�B �@�E�@�u��������v�@�@�@�@�@�@�@�@�ۑ�Ƃ��ꂽ�������킩��₷���������悤�ɕ��͂�W�J����B �@�E�@�u��������Đ�������v�@��̓I�Ȑg�߂ȗ�⎩�����悭�����ł��Ă��������������ɂ����Ę_���I�ɐ����B �@�E�@�u�q�ׂȂ����v�@�@�@�@�@�@�@�ۑ�ɑ��鎩���̎��R�Ȉӌ���_���I�ɐ�������悤�ɕ��͂��܂Ƃ߂�B ���@����ȏꍇ�Ƃ��ď����̂悤�ɐ���������w��̂���ۑ肪����܂��A��l�́i�l�E���j���������Ď������̌��������̂悤�ɐ�������Ƃ������|�[�g������܂��B���̏ꍇ�͎w��ɏ]�����L���ł���Ȃ�����A�����Ɨ��_�͂͂����薾�L����K�v��������܂��B ���@���|�[�g�ۑ莩�̂����ۓI�Ŏ����̑̌������Ƃɘ_����Ƃ����悤�ȏꍇ�ł��A�e�L�X�g�ɏ�����Ă��闝�_�ƌ��_�I�Ȃ܂Ƃ߂̓��e�̃|�C���g���ӎ����āA�����̑̌���ӌ����e�L�X�g�̗��_��p���ĕ��͂���B���̂����Ō��_�⎩���̈ӌ����܂Ƃ߂�Ƙ_�_���i�荞�߂�B�����������Ɨ~����Ȃ��������̂悤�ȃ^�C�v�̃��|�[�g�������ꍇ�̔錍�ł��B �@�E���ȏ��E�e�L�X�g�̗��_�ɂ̂��Ƃ�o���⎖������Ƃɕ��͂����߂�ۑ� �@�}���َi���֘A�̉Ȗڂ̃��|�[�g��n���w�n���Ƌ��瑊�k�n���̉Ȗڂ̃��|�[�g�ł��B��̓I�ȓ��v�����⎖��͂��āA�e�L�X�g�̗��_�ɂ̂��Ƃ��Ę_���I�Ɏ����̈ӌ��⎝�_��W�J���A���_�Ƃ��Ă̂܂Ƃ߂L���镶�͓W�J���K�v�ɂȂ�܂��B��̓I�Ȑ����⎖������ɂ��ăt�B�N�V�����I�ȉ��z�̓W�J�͉�����K�v�����郌�|�[�g�ł��B �@�E���ȏ��E�e�L�X�g�̎w���Ɋ�Â����K�������Ȃ��ۑ� �@�@�@�e���Ȃɂ�����w���Ă��쐬����Ȗ� �@�w���Ă̗���Q�l�ɂ��ĕW���I�ȏ����̘g���쐬���ă��|�[�g���쐬���܂��B �@������w���Ă̏ꍇ�̓p�^�[�������݂��܂����A���t�Ƃ��ē���I�ɓW�J���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��d�v�ȉߒ��ł��B �P�Ȃ�v�̂ł͂��܂����ɁA���������{�������̍����ɂ���K�v������܂��B ��{�I�ȋZ�p�ƒm���̂ق��ɁA���Ȃ�̑z���͂Ƌ�z�͂��K�v�ł��B ���Ƃ̃V�~�����[�V������N�ɂł��킩��悤�ɕ��͉����邱�Ƃ��d�v�ł��B ���Ƃ����|�[�g�̍̓_���`�ł����f���Ă͂����܂���B���Ȃ��������̎����E���k�Ƃǂ������������Ƃ����p��������郌�|�[�g�ł��B �@�E�}�H�Ɖ��y�̉ۑ� �}�H�̏ꍇ�͎��ۂɎw���i�삵�A�Ȍ��ɂ��ėv����������l����B���y�̏ꍇ�͊y���̐���Ƙ_���I�Ȑ������Ȍ��ɕ��͉�������̂ł���B |

�@�@�@�@

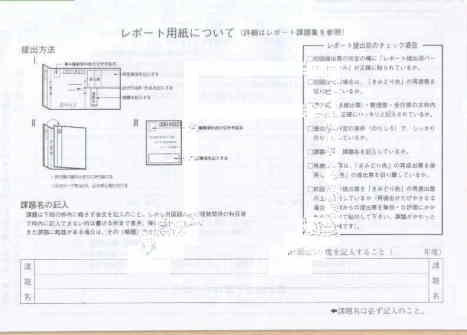

| ���|�[�g�p���ɂ��� ���|�[�g�p���͏㉺���J���������̌`�ɂȂ�悤�ɂȂ��Ă��܂��B�ʐM����̂��ߑ�l��X�ւ̈����ŁA���݂͂P�T�~�ł��B��w����̕ԑ��p�̖ʂɂ��K�������ŏZ���������L�����A�P�T�~�؎��\�t���Ă��������B |

| �@�@�@��o����Ƃ��̕\������ | �@�@�@��w����̕ԑ��p�̖� |

|

|

| ���|�[�g�̉ۑ薼�ƔN�x�̋L�����ł��B�`�F�b�N��������܂��̂ŗ��p���Ă��������B���̗��̍���ɒ�o�[��Y�t���܂��B | |

|

|

| �@�ŏ��ɒ�o���鎞�͍Ē�o�p�̒�o�[���āA�w�Z����͂��o�[�R�[�h��\�肱�̒�o�[�����Y�t���܂��B | |

|

|

| �@�Ē�o�̃��|�[�g�̏ꍇ���̒�o�[��Y�t���܂��B���̏�ɍŏ��̃o�[�R�[�h��\������o�[���d�˂ēY�t���܂��B | |

|

|

| :���@�f�ډ摜�͓]�p�ƈ��p�h�~�̂��߂ɓd�q�����������Ă���܂� | |

�@

|

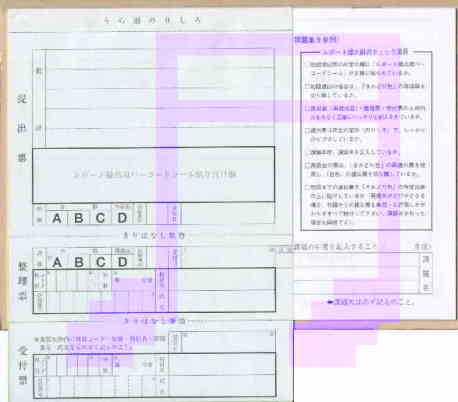

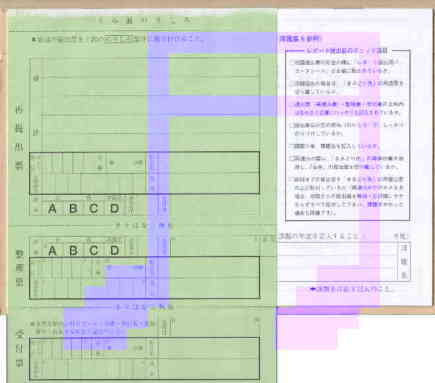

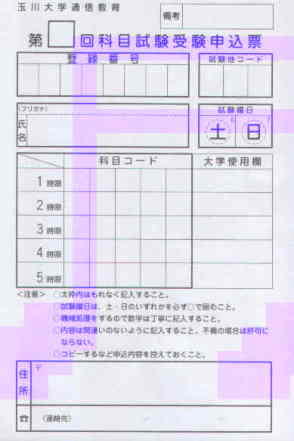

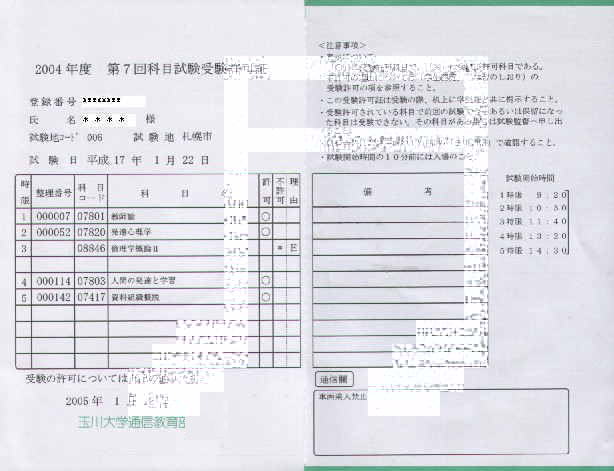

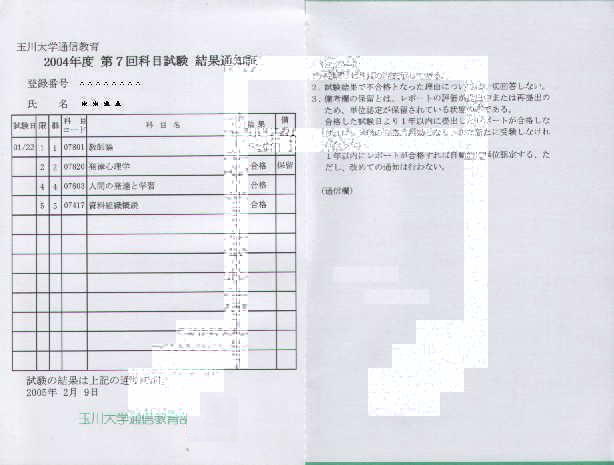

�@�ʐ��w�ʐM���畔�̏ꍇ�́A�N�ԂW��Ȗڎ��������{�S���̉��Œ�������Ƃ��čs���܂��B �P���ɂT�Ȗڎ\�ł����A���C�Ȗڂɂ���Ă͎��Ԃ��d�Ȃ�ꍇ������܂��̂ŁA�Ȗ��Ȋw�K�v�悪�K�v�ƂȂ�܂��B �Ȗڎ����̎̂��߂ɂ͎�]�Ȗڂ̃��|�[�g���P�ʕ��A�Q�P�ʂȂ�Q���P�P�ʂȂ�P���B ��]�Ȗڂ̂���Ȗڎ������̖�ꃖ���O�̐\�����ݓ��̒��ؓ��܂łɒʐM���畔�̎����ǂɒ�o���Ď���Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B �@�ȉ��Ȗڎ����܂ł̕K�v���ގ���ł��B |

�@

| �Ȗڎ����\�����݂͂��� | |

|

�@�@�@�@�Ȗڎ����\�����݂͂��� �@���������Ă���ʑ��ʐM�ɒԂ����܂�Ă��܂��B�ʐ��w�ʐM���畔�̃z�[���y�[�W������������\�����݂��ł��܂����A�m���ɐ\�����ނ̂͂�����������߂��܂��B�Ȗڂ̔ԍ����ԈႢ�Ȃ��L�����A�T�����Ƃ�悤�ɂ��Ă��������B�@�T�O�~�؎���Y�ꂸ�ɓ\�t���Ă��������B �@�@�Ȗڎ������� �@�Ȗڎ����̐\�����㎎���O�P�T�ԑO�܂łɋ��E�s���Ɋւ�炸���܂��̂Ŋm�F���Ă��������B���{�ł͂T�Ȗڐ\���������P�Ȗڂ��s���ɂȂ��Ă��܂����A���̏ꍇ�͂d�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁB���|�[�g����o����Ă��Ȃ����K�v�ȕ��̃��|�[�g����o����Ă��Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��B�i�P�Ȗڂɂ��Q�����|�[�g����o����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɂP������������o����Ă��Ȃ��ꍇ�j �@�����ԍ��͎�����Ŕz�z����铚�ėp���ɋL�����邽�߂̐����ԍ��ł��̂ŁA���ėp���̏���̗��ɋL�����Ă��������B �@�@�@�������ʒʒm �@�R�T�ԑO��ʼnȖڎ����̌��ʂ��͂��܂��B ���{�̏ꍇ�́A���i���Ă���Ȗڂɕۗ�������܂����A��o���ꂽ���|�[�g�����i���Ă��Ȃ����A���|�[�g�̍̓_���ς�ł��Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��B |

| �@�@�Ȗڎ������،��{ | |

|

|

| �@�@�@�������ʒʒm���{ | |

|

|

| ���@�f�ډ摜�͓]�p�ƈ��p�h�~�̂��߂ɓd�q�����������Ă���܂� | |

�@�@�@

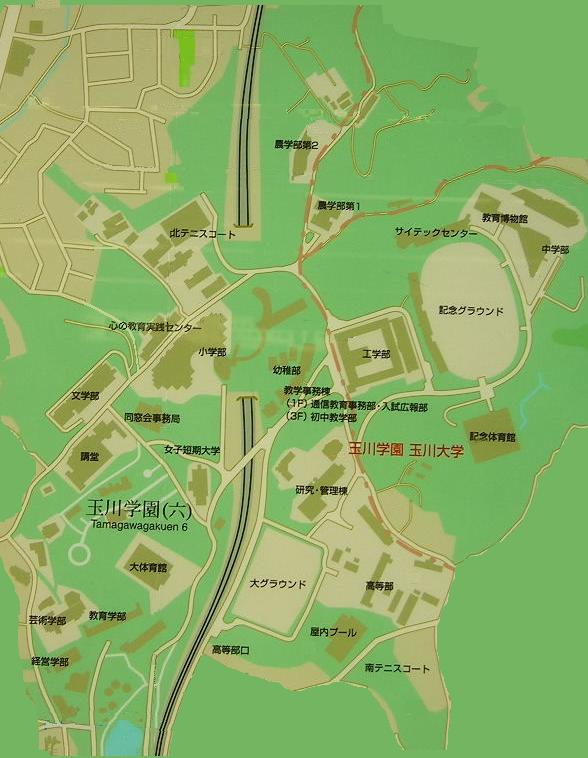

| �X�N�[�����O�Q�� |

| �X�N�[�����O�͉ċG�X�N�[�����O�A��ԃX�N�[�����O�Ət�G��~���Ȃǂ̋x�Ɋ��ɒZ���ԊJ�u�������̂�����܂����A�ʐ��w�̒��c�L�����p�X�ɂčs����ċG�X�N�[�����O���N�Ԃ�ʂ��čő�̂��̂ł��B �����ł͉ċG�X�N�[�����O�ɂ��ĂƂ肠���܂��B �@���N�T���̋ʐ�ʐM�ɊJ�u���e��\�����ݕ��@���f�ڂ���܂��̂ŎQ�l�ɂ��Ċw�K�v��𗧂ĂĂ��������B |

| �@�X�N�[�����O�̏����̒��� |

| �@�E��ʎ�i�̎�z�i�q�Ȃǂ̎�z�j �@�E�h�ɂ̎�z�@�i������Њw�����Z���^�[��I�p���X�Ȃǂ̃E�B�[�N���[�}���V�����̗��p�j �@�E�e�L�X�g�̍w���i�s�̂̃e�L�X�g���w�肳���ꍇ������܂��̂ő��߂ɏ������K�v�ł��j �@�E��u�Ȗڂ̐\�����݂Ǝ�u��̊����܂ł̐U���� �@�E�Q�����퐶������̏����i�����Ă����������\�P�O�O�~�V���b�v���֗��j |

�@�@�@

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ��w�L�����p�X�K��L�@�X�N�[�����O�Q���L�@ �@

�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@

�@�@�@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �ʐ��w�L�����p�X�}�b�v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@�E�}�C����_�ƃG�b�Z�C |

| �@���t�_�@�@ |

| ���t�̎��i�͔ƍ߂� |

| �@���t������Ă͂����Ȃ����Ƃ́A�Љ�ϗ��ɂ��Ƃ�s�ׂ��@�s�ׂ͂����܂ł�����܂��A���i���ꂾ���͐���Ă͂����܂���B �������������ł��ˁA�����̋����q�̍˔\�Ɏ��i���ĂԂ��o�J�҂��A���t�Ƃ���������҂Ƃ��Ă̐Ӗ��͗D�ꂽ�˔\�𗝉�����ނ��Ƃł��B �����q�̍˔\�Ɏ��i���ĂԂ��b���́A����ɂ������ɂ����\��ނƂ��Ď��グ���Ă���܂�����ǂ��B �����͂����ƔߎS�ł���A�Ђ�������⎩�E�̌����͕K�������w�K��Q�₢���߂����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �l�Ԃ̐l���ɑ��ėǂ������������t�̑��݂́A���ڊԐږ�킸����ȉe��������ƌ������Ƃ��̂ɖ����ė~�������̂��Ǝv���܂��B �@�A�������ɂ͑��h���钼�ڂƊԐڂ��܂މ��t���P�Q�������܂����A�t�ɒ��ڊԐڂɐ�����Ȃ��A���������l�ԂƂ��ċ����Ȃ����t���P�S�X�l�����܂��B�������g�ɒ��ڊW���鋖�����������t�Ƃ����̂͂R�l�������܂��A���E�����҂̎Љ�A�x���̃{�����e�B�A�̃J�E���Z���[���P�U�N�Ԃ���Ă����ߒ��ŁA���t�̌����������Ŏ��E�ɒǂ����܂ꂽ�P�[�X���T�X������܂����B ���ڃJ�E���Z�����O��S�������̂͂Q�l�����ł����A���Ԃ͂Ђǂ����̂ŁA�߂ɂȂ�Ȃ����̂Ȃ�K�E�d���l�������Ȃ�悤�ȋ��t�𖼏��̂��������܂����y�ɐg���S���Y�^�Y�^�ɂ���Ă��܂��Ă��܂��B �@���t�̋����q�ɑ��鈵���̖��Ɂu�����Ђ����v������܂��B �u�����Ђ����v�ɂ́u�v���X�v�Ɓu�}�C�i�X�v�̂Q��ނ�����܂��B �u�����Ђ����v�̓v���X�̂Ђ��������܂�悢���̂ł͂���܂��A�}�C�i�X�́u�����Ђ����v�͍ň��ł��B ���́u�����Ђ����v�̌����͂��낢�날��܂����A�}�C�i�X�̏ꍇ�B���Ɋm���闝�R�͂Ȃ�����ǂ��E�}������Ȃ��Ƃ������R�Ƃ����ЂƂ͎��i�ł��B �@���t�̎g���́A�S�Ɗw�͂ƍ˔\�𑍍��I�Ɉ�ނ��Ƃł���A���t���g�̔\�͂��Đ������Ă����Ȃ��ƍ���̂ł��B �����ł͂����茾���Ă������Ƃ�����܂����A�^�͋���̖����ł͂���܂���B �ƒ�ƎЉ�̖����ł��B ���Ⴂ���Ă���e��Љ�l�������̂ł�����ǂ��A�ƒ�ƎЉ�̏d�v�Ȗ������^�ł��B ���̂���苳��҂̋��t���ӔC�����ĐS�Ɗw�͂ƍ˔\�𑍍��I�Ɉ�ދ`��������ƍl���Ă��܂��B �@����䂦�ɋ���҂Ƃ��Ă̋��t�̎��i�́A���̍߂͎��Y�ɂ��l����ƍ߂��ƌ����܂��B �{���ɋ��t�̎p���ЂƂő����̐l�����ς��̂��Ƃ������o�������ċ��t���肽���Ǝv���Ă��܂��B |

| �@�@ |

| �@�G�b�Z�C |

| �@�@ |

| ���|�[�g���S�̒P�ʎ擾�`�������W |

| �@�ʐM����ł̓��|�[�g�̓Y��w�������S�̊w�K�ł����A�X�N�[�����O�Ƃ���ʐڎ��Ƃ�����܂��B ���ۃ��|�[�g�Y������X�N�[�����O�̕��������͂������Ă��P�ʂ��擾���₷���Ƃ������ƂŁA�X�N�[�����O�ŒP�ʂ��擾������������悤�ł��B �@�m���ɒ�o���Ă���o���Ă��c�]���ʼn��x���A���Ă��郌�|�[�g�����Ă���ƌ��ɂȂ�܂����A���ߑ����o�邵�A�����葁���X�N�[�����O�Q�����������Ȃ�܂��B �������Ƃ����ȕ��������͎̂d���Ȃ��킯�ł�����B �@�����Ƃ��K�C�̃X�N�[�����O������܂����A�P�l�Ŋ��Ɍ��������ςȂ������A���ԂƉ�y���݂͊i�ʂł��B �A�������̏ꍇ�́A�X�N�[�����O�ɍs�����Ǝ��̂���ςƂ������Ƃ�����܂����̂ƁA����������ɂȂ�Ȃ��̂Ń��|�[�g���S�̊w�K�ƂȂ�܂����B �@���ʂł����A�o�^�������P�ʐ��W�Q�P�ʂ̂����A������K�R�P�ʁA�X�N�[�����O�K�C���W�P�ʂ������V�P�P�ʂ�S�ă��|�[�g�݂̂Ŏ擾�������܂����B �������A�v�̂c���|�[�g�̎r�͂R�X�����ł�����A����ς��J���܂����B �@��S�O���̃��|�[�g�p���̍w�����i���Q�S�O�O�~�Ő؎�オ�P�Q�O�O�~�ɂȂ�܂��̂ŁA���v�R�U�O�O�~�̃��X�Ƃ����Ƃ���ł��B ���ѓ���͂`�]�����Q�P�P�ʁA�a�]�����Q�U�P�ʁA�b�]�����R�S�P�ʂƂ������ʂł����B �Ȗڎ����͕s���i���Q��ƍ��i�����̗L�����Ԑ�ɂ��Ď�2�����ق��͏����ɍ��i�����Ă��������܂����B �@�ǂ��ɂ����|�[�g�𒆐S�ɋ����Ə�Ɛ}���َi���̎��i�擾���Q�O�O�V�N�R���������Ė����I���������܂����B |

�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@