初めて中将棋を指した時の対局者は、 やはりアマチュアではあったが既に実戦の経験はかなりあったようである。 最初の対局は初めてなので平手で指したが、 これはジリ貧という感じでなす術もなく負けてしまった。 現行将棋のように一気に寄せられてしまったのではなく、 下位の駒を上位の駒と交換して徐々に駒得を重ね、 戦力差をつけてから全戦線で圧迫をかけてくると言う感じの将棋だった。

現行将棋に比べて大駒(走り・大走り)の数が圧倒的に多いので、 指す前は華々しい展開になると思っていたのだが、 実戦はかえって現行将棋よりも地味な感じを受けたものである。 いわゆる「捌き」と言うようなものが無く、 集団と集団のぶつかりであり、一種の消耗戦のような印象を受けた。

2局目は獅子3枚の手合いで指したが、 これは上手の麒麟と下手の鳳凰を交換し、 下手は最初から2枚の麒麟を裏返して獅子の駒を3枚保有することになる。 最初の対局で私は麒麟や鳳凰を殆ど使うことが無かったが、 これは両駒の特殊な動きをどう利用したら良いのか分からなかったためである。 しかしこの対局で上手は2枚の鳳凰を上手く連携させて使用し、 私はその動きに大いに悩まされた。 隙があるようでない2枚の鳳凰からは、 丁度象棋における「相」のような印象を受けたものである。 しかしやはり3枚の獅子の威力は大きく、2局目はどうにか勝つことが出来た。 3局目も同じ手合いで指したのだが、 中将棋に少しは慣れてきたので、これは簡単に勝つことが出来た。

実際に中将棋を指してみた結果、 その規則に関して幾つかの疑問が発生した。 また中将棋は駒の再使用が出来ないので、 終盤にはチェスのように極少数の駒しか残らない場合、 いわゆる「駒枯れ」と言う状態が発生する場合も考えられる。 この点に関しては中将棋を紹介しているサイトでも解決案を提示しているが、 その他の問題点と共に私の持っている考えを紹介して行きたい。

先ずは駒の「成り」に関してであるが、 成れるための条件に関しては現行将棋と同じであると思ってよい。 問題は不成で進んだ場合で、次の手では成れないと言うのには合点がいかない。 この規則に関しては中将棋サイトによって若干の違いがあるようだが、 特定の条件を満たさなければ成れない点に関しては共通しているようである。

私が実戦を通じて感じたのは、 不成で進む機会は皆無に近いのではないと言うことである。 現行将棋で不成とする理由の一つは打歩詰であり、 もう一つは成る前の駒の特性を生かしたい場合である。 銀桂香では後者の場合もありうるが、 飛角歩で不成とする理由は前者の場合しか存在しない。 そして中将棋では打歩詰はあり得ないので、 不成とする理由は後者に限られることになる。

中将棋でも成る前には行けた桝なのに、 成った後では行けなくなってしまう例は存在する。 しかし実戦で発生する可能性となると、 現行将棋よりも遥に少ないように思われる。 成った場合の性能の向上が、現行将棋の場合よりも著しいからだ。 ただし成るか成らないかの選択権を有すると言う考え方については、 私は基本的に賛成である。

問題は次の手では成れないと言う規則である。 一体この規則は、どのような思惑で作られたものなのであろうか。 確かに不成で行って次の手で成れないとすると、 成るか成らないかの選択はより難しいものとなる。 しかしそこまで複雑な規則としたところで、 中将棋全体のゲーム性が増すとはどうしても思えないのだ。 魅力がそれ程変らないのであれば、 規則は単純な方が良いと言うのが私の持論である。

成りに関するもう一つの疑問点は、 香車と歩兵が一番奥にまで進んだ場合である。 規則の上では成らなくても反則とはならないが、 その場合にはその駒は移動不可能になってしまう。 前述したように中将棋では打歩詰はあり得ないのだから、 不成で進む理由は全く見当たらない。 あえてこの規則の利点を挙げるとすれば、 うっかり駒を裏返すのを忘れても反則とならないことくらいであろうか。 しかしそれは正にこじつけの理由であり、 香車と歩兵が一番奥に行った場合には成ることを義務付けた方がすっきりする。 なお現行将棋では行き所のない駒は発生しないようになっているが、 これは駒の再使用による合駒との関連もあり、 適切な規則であると言って良いだろう。

次は駒数が減っていわゆる「駒枯れ」の状態になった場合である。 規則では「玉2枚、成金1枚となれば、成金のある方が勝」となっているが、 これだけでは駒枯れ状態を全て網羅しているとは言うことが出来ない。

成金1枚と言うのは小駒1枚と言う意味であり、 当然太子・酔象も含まれるものと解釈して良いだろう。 玉将ともう1枚の駒が走りの場合ではもっと戦力差が付くことになり、 小駒の場合とは違って容易に敵玉を詰ますことが出来る。 ただし残された駒が猛豹の成駒である角行の場合には、 既にチェスの世界では常識となっているように、 玉将と角行(ビショップ)1枚とでは詰ますことが出来ない。 この場合には唯一の例外として、 引分けとすることを明確にしておくべきであろう。

もしも猛豹が成らずに猛豹のままで残っていた場合には、 玉将との連携で敵玉を詰ますことが出来るはずである。 猛豹のままでいれば勝てた将棋が、 角行に成ることによって引分けになってしまうのだから、 前述した「成る成らない」の選択権もより有意義なものになってくる。 香車と歩兵が一番奥で必ず成るようにしておけば死駒も無くなるので、 駒枯れ状態での勝敗の判定は次のようにすっきりとしたものになる。

『玉将又は太子1枚だけとなった場合は負けとする。

ただし敵の玉将又は太子以外の駒が猛豹の成駒1枚だけの時は引分けとする』

私の実戦においては駒枯れとはならなかったし、 その経験からしても盤上に3枚の駒しか残らない局面は極少ないことと思われる。 たとえ両者の棋力が同等であったとしても、 90枚もの駒が全く損得無しに消耗されてしまうのは稀なことではないだろうか。 しかしあらゆる局面を想定して規則を定めておくことは、決して無駄なことではない。

最後は中将棋よりも大規模な将棋についての見解を紹介する。 中将棋の後には縦横15路の大将棋が現れ、 その後更に大きくなって最終的には25路の泰将棋が作られている。 これらの将棋は実際には指されなかったのではないかという見解もあり、 私もその意見に賛成である。 その当時から棋譜をとるという習慣があったかどうかは知らないが、 棋譜が無いからと言って指されなかったとは断定出来ない。 恐らく試験的に指されたことはあったとしても、 実用品として指されたことは無かったのではあるまいか。

常識的に考えるならば、ゲームと言うものはそれを競技するために作られる。 非現実的とも思われるこれらの巨大な将棋も、 従来の将棋に満足出来ないがために、新たに創作したと考えても不思議ではない。 しかし常識を外れて視点を全く別な方向に移し、 巨大将棋発生の舞台裏を探ってみたらどうなるであろうか。

話は将棋とは関係無い所に飛ぶが、陶磁器に飾り皿というものがある。 皿とは本来食物を盛るための物であるが、 飾り皿は装飾品として眺めることを主目的としている。 しかし時として飾り皿が高価になればなるほど、 その目的が所有者の示威行動の一環として保有する場合も多々あり得る。 俺はこんな凄い物を持っているんだぞ、と飾り皿を誇示する、 外交戦略の手段として用いる場合である。

将棋の場合にもそのようなことは考えられないだろうか。 相手よりも大規模な将棋を見せ付けることにより、 自分たちの文化水準の高さを誇示すると言う考え方である。 勿論相手から対局を挑まれれば勝負せざるを得ないので、 その場合に備えて規則に精通した人間を準備しておく必要はある。 実際に勝負して相手を負かしてしまえば、更に格が上がると言うものである。

では15路の大将棋を見せ付けられた相手はどうするであろうか。 全く無視してしまう人間もいるだろうが、 対抗意識をもってより大きな将棋の作成に挑んだとしても不思議ではない。 勿論単に盤を大きくしたり、従来と同じ種類の駒で数を増やすだけでは意味がない。 やはり新しい駒の創作は必要要素であるが、 駒の動き方の種類なんて似たようなものであるから、 幾ら創作に工夫しても何れは終焉となる。 巨大化が進んで25路の泰将棋に至り、 流石にうんざりして創作競争を止めたとも考えられる。

なお江戸時代に至って突然36路の大局将棋が創作されているが、 これは今までの流れとは全く異なるものである。 大局将棋の場合にもやはり実用を目的としたものではなく、 何らかの行事に関連して作られたか、 あるいは家元の示威活動の一環として作られたのではないかと思われる。

今度は将棋から少し離れ、囲碁の世界を覗いてみよう。 今でこそ普及を目的として9路盤・13路盤が作られているが、 過去に遡っても現在と同様19路盤しか存在しなかったものと思われる。 囲碁に関しては疎いので断定は出来ないのだが・・・

将棋では次々と大型化したものが作られたのに対し、 何故囲碁では19路以外のものが作られなかったのであろうか。 19路が最善であるかどうかについては断言できないだろうから、 21路以上の大型囲碁が誕生していても格別不思議とは思われない。

囲碁の大型化は将棋よりも容易である。 大型化に合わせて盤の線を増やせば、 後は碁石の数を増やすだけで規則の変更は必要ないからである。 簡単なのに何故やらないのかと言えば、 簡単だからこそやらなかったとみることが出来る。 将棋の場合には駒の種類や動きに創作部分が見られるが、 囲碁の場合には質的な変化は全く無いのだから、 幾ら大規模な囲碁を作ったところで、 将棋のように誇示することは出来ないと考えられる。 それならばゲーム性が増すかどうかも分からない状態で、 21路以上の大型囲碁が作られなかったことにも合点が行く。

ここで述べていることは単なる私の推論であり、 文献等に載っているものではない。 しかし文献だけに頼る研究は危険であり、 長篠の合戦における鉄砲の3段撃ちのような落とし穴に嵌る可能性も存在する。

中将棋の規則に関しては、 やはり実戦を重ねることが一番重要なことではないかと思われる。 そして過去の文献にこだわることなく、 最も面白いと思われる規則を制定して欲しいものである。

§追記(05.1.25)

駒が不成で進む理由の一つとして、 中将棋の場合には「付け喰い」を避ける場合もあるという指摘を受けた。 歩兵・仲人は付け喰いの対象とならないが、 成ると金将・酔象になるので、途端に付け喰いの対象となってしまう。

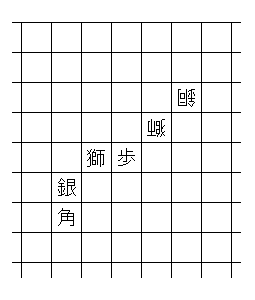

右の図はその一例であるが、

この状態ではどちらも相手の獅子を取ることは出来ない。

もし先手が歩を進めて金に成ると付け喰いの対象となるので、

後手は獅子と共に取ることが出来るようになる。

勿論先手は銀で獅子を取り返すことが出来るが、

獅子の交換を望まない場合には避けたい手順である。

右の図はその一例であるが、

この状態ではどちらも相手の獅子を取ることは出来ない。

もし先手が歩を進めて金に成ると付け喰いの対象となるので、

後手は獅子と共に取ることが出来るようになる。

勿論先手は銀で獅子を取り返すことが出来るが、

獅子の交換を望まない場合には避けたい手順である。歩が不成で進んだ場合には付け喰いは出来ず、 角が獅子に当たってくるので後手は何らかの対応を迫られる。 先手の角がいなければ居喰いが可能なのであるが、 図の場合は角との交換になって駒損となってしまう。 歩を取りながら他の場所へ移動した場合には足がなくるので、 今度は先手の獅子で取られてしまう。 結局後手は獅子を逃がすことになるだろうが、 それならば歩の不成は成りよりも効果的な手と言うことになる。

将棋の格言に「銀は不成に好手あり」と言うのがある。 実際成るか成らないかの判断が一番難しいのは銀であり、 その理由はずっと後になってから、 斜めに下がれると言う銀の特性が生きてくる場合があるからだ。

打歩詰を回避する場合には先まで読まなければ判断できないが、 桂香の場合にはその効果が目の前にあるので判断は容易であろう。 中将棋の場合にも同様であり、 不成で進めるのは駒が当たるような場合に限られるのではないだろうか。 駒枯れに備えて猛豹を成らないで保存しておくような状況は、 実戦で出現する可能性は殆ど無いと言ってよいだろう。 中将棋の実戦を分析した統計資料は恐らく無いものと思われるが、 不成で駒を進める確率は現行将棋よりも少ないことだろう。

中将棋で駒枯れになった場合、 実際に詰めるまで指すとなると膨大な時間がかかることも考えられる。 劣勢な方が投了すれば問題ないが、 規則に反しない限り指し続ける権利は存在する。 昔のように時間の制限がない場合なら問題ないが、 大会で切れ負けルール等が適用されると勝敗が逆転する場合もあり得る。

昔からの規則では駒枯れの場合は玉以外に成金があれば勝となっているが、 これは詰めるまで指す必要は無いと言うことであろう。 この規則は片方が玉1枚だけになった場合に適用されるわけだが、 もっと駒数が多い状態での応用も考えられる。 盤上の駒数が一定数以下になったら、 予め各駒に点数を割り当てておき、 規定点以上の差があったら多い方の勝利とする方法である。 現行将棋の持将棋規定と同様なので気は進まないのだが、 延々と指し続けるのも勝負の面白さは半減すると思うのだが・・・ ただしこのような規則は絶対的なものとはせず、 大会のように時間制限のある場合には適用し、 普段の対局では選択出来るようにしておく方が好ましいだろう。

囲碁の場合には終局の判定が難しく、 投了した場合以外は両者の合意となっているようである。 合意と言うのも勝負事としては違和感を感じないこともないが、 打ち場所が無くなるまで対局を続けるのはそれ以上に無意味なことであろう。 ネット検索で囲碁規則を調べてみると、 囲碁の場合にも決定的な規則は無いようである。 規則に関する様々な試案があるということは、決して悪いことではないと思う。 勿論すっきりとした統一規則が出来れば最善であろうが、 様々な試案と言ってもその違いは細部に関する僅かなものであり、 勝敗に決定的な影響があるとは思えない。 対局前に、あるいは大会前に適用規則を明示しておけば、 対局者はその規則の下で戦えば良いのである。