「しらせ」は昭和54年度計画の船で、設計・建造・運用は防衛庁で行うが、 予算は文部省であったと聞いている。 当時防衛庁技術研究本部に勤務していた私は、船体構造設計を担当することとなった。 とは言っても担当者はただ一人、他艦との掛け持ちでもあり、 具体的な計算・製図はメーカーに頼らざるを得ないのが実情であった。 なお本艦は就役中の「ふじ」の老朽化が進んでいたため、 初期の計画より1年早く建造が認められたとも聞いている。

新たに艦船の設計を行う場合、類似船があればそのデータを基にして各種の値を推定できる。 船体構造は船殻と呼ばれ、その重量推定が初期段階から重要なものとなってくる。 駆逐艦のようにある程度数が揃っていれば重量推定もそれ程困難なものではないが、 砕氷艦の場合には「ふじ」1艦しか前例が無かった。 予想される主要寸法から船内容積を算出し、その容積から主船体の重量を推測するのだが、 同じ性格の船ならかなりの相関関係が見られるので、その延長線上から大きく外れることは無い。、 しかし「ふじ」の場合には、駆逐艦等の値よりも遥かに大きなものとなっていた。 総重量は主船体の重量に上部構造物を加えて推測するのであるが、 上部構造物は砕氷艦による特殊性もないので容易なものであった。

砕氷艦とは言っても、機関や各種機器類は船体構造ほど特殊なものとはならない。 勿論砕氷時の衝撃や低温に対する考慮は必要となるが、直接氷とぶつかる訳ではないので、 船殻よりも推定しやすかったのではないかと思っている。

「しらせ」では砕氷能力も「ふじ」より増強されているので、 その影響も考慮する必要があるのだが、やはり資料として役立ちそうな物は何も無かった。 船殻重量は最も大きな比率を占めているので、 詳細設計に入ってから重量が超過するようなことになれば、 船として成り立たなくなってしまう場合もありうる。 結局は駆逐艦等よりも重量増加の傾向が強いだろうと判断し(砕氷能力も考慮して)、 当てずっぽうと言われても仕方の無い状況での推定重量を提出した。 とにかく大幅な不足は許されないので、 かなり余裕のある値だと思っていたのだが、詳細設計に入ると若干不足気味となり、 強度的に問題の無い仕切り壁等を薄くしてどうにか目標の値に収めることが出来た。

砕氷艦において最も重要な構造は氷と接する水線部で、

アイスベルトとも呼ばれて一般の船舶とは大きく構造が異なっていた。

外板が厚くなるのは当然だが、

内部の骨組みもフレームの数を増やして氷圧に耐えるように工夫されている。

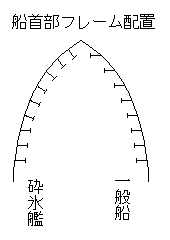

更に船首尾部では、図1に示すようにフレームが外板と直角になるように配置し、

効率よく強度を保てる構造となっている。

砕氷艦において最も重要な構造は氷と接する水線部で、

アイスベルトとも呼ばれて一般の船舶とは大きく構造が異なっていた。

外板が厚くなるのは当然だが、

内部の骨組みもフレームの数を増やして氷圧に耐えるように工夫されている。

更に船首尾部では、図1に示すようにフレームが外板と直角になるように配置し、

効率よく強度を保てる構造となっている。水線部外板には軽量化も兼ねて高張力鋼が使用されるが、 砕氷能力が上がっているので当然板厚は「ふじ」を上回るものと思っていた。 ところが設計が進んで詳細な計算が出来るようになると、 「ふじ」と同じ板厚で大丈夫なことが判明した。 これは全く意外な結果であったが、その原因としては次のようなことが考えられる。

その第1は設計技術の進歩である。 「ふじ」でどのような計算が行われたか記録は残っていないが、 コンピュータが実用化されていなかったことは確実である。恐らく大手の造船所においても、 計算尺と手動計算器が主体であったことと思われる。 したがって強度計算も外板・フレーム・ガーダー等を個々に計算し、 寸法を決定していたのではないだろうか。 しかし「しらせ」の場合にはそれらが一体化した構造物とみなし、 コンピュータによる計算が可能となった。 その結果各部材の強度バランスが取れた、無駄の無い構造になったと言うことが出来る。 逆に言えば、「ふじ」の場合にはフレーム等が適切な強度であったのに対し、 外板は必要以上の強度を持っていたとも言える。

もう一つの理由は、氷海航行による外板の磨耗である。 艦船では腐食や錆落し等による板厚の減少を考慮して、予め板厚を増して作られている。 これは外板に限ったことではなく、腐食の激しいビルジ溜まり等では多めの余裕を取っている。 一般的な腐食量については、実績が沢山あるのである程度予想できる。 しかし氷との接触による磨耗については、「宗谷」が南氷洋での航海を数回経験しているとは言うものの、 「宗谷」は中古船を改造した船なので、必要なデータは取れていないはずである。 どの程度磨耗するのかデータが無いのであれば、船体の担当者としてはある程度の磨耗があるものと考えて、 その分の板厚を増しておくことになるだろう。 「しらせ」の場合には「ふじ」の実績があり、 それによれば氷海航行による磨耗は無視しうるものと結論付けられた。 したがって「しらせ」の場合には、氷による磨耗を想定した増厚は行っていない。

「しらせ」は海上自衛隊が管理・運用することになるので、 建造の際に防衛庁の設計基準も適用することとなった。 と言っても一般の艦船より遥かに頑丈な構造となるので、 何ら問題は発生しないものと思っていた。 ところが設計が進んでいくと、船体縦強度が防衛庁基準を満たせないことが判明した。 これは私にとって全く予想もしていないことであった。 「しらせ」は長さの割りに幅も深さも大きなずんぐりむっくりした船型なので、 縦強度は全く問題ないと思っていたのである。

強度不足となった原因は、上甲板に巨大な開口が発生したためであった。

目的は主機関や発電機・電動機の陸揚げ修理を容易にするためであり、

開口自体はどうしても必要なものである。

問題は開口部の幅が予想以上に大きなものであったことと、

2つの開口が同一断面に来てしまったことである。

20数年前のことなので若干曖昧な点もあるが、

開口幅を減らすか、あるいは開口を前後にずらせないか、

機関関係の担当者と交渉したように記憶している。

結果は何れも駄目で、上甲板に巨大な開口部を残したまま、

強度を満足させる必要に迫られたのである。

強度不足となった原因は、上甲板に巨大な開口が発生したためであった。

目的は主機関や発電機・電動機の陸揚げ修理を容易にするためであり、

開口自体はどうしても必要なものである。

問題は開口部の幅が予想以上に大きなものであったことと、

2つの開口が同一断面に来てしまったことである。

20数年前のことなので若干曖昧な点もあるが、

開口幅を減らすか、あるいは開口を前後にずらせないか、

機関関係の担当者と交渉したように記憶している。

結果は何れも駄目で、上甲板に巨大な開口部を残したまま、

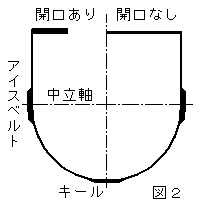

強度を満足させる必要に迫られたのである。縦強度で最も重要なのは、キール付近の船底外板と上甲板(船体形状によっては最上甲板)である。 図2に示すように、キールや上甲板は中立軸からの距離が長いので、 効率よく断面係数を上げることが出来るからだ。 氷圧に対しては十分な強度を誇る水線部の船側外板は、 中立軸付近にあるので縦強度の確保には全くと言ってよいほど寄与していない。 戦艦の装甲鈑も縦強度には寄与していないが、 理由は別にしてももったいないような気がしたものである。 結局は開口によって減少した板厚分の強度を補うため、残りの甲板の板厚を増す必要が生じたのである。 開口の無い部分ではその必要は無いのであるが、 強度の連続性を保つためには開口部を大きくカバーするように板厚を増しておかなければならない。 予想外の結果ではあったが、重量の増加は心配するほど大きなものではなかったと記憶している。

「ふじ」と同様「しらせ」もヘリコプタの搭載は絶対的に必要な要求事項であるが、 搭載機種は異なっていた。 「ふじ」では同型の中型ヘリ3機であったが、「しらせ」では観測用の小型機が1機と、 輸送用の大型ヘリが2機であった。ただしこれは将来的なもので、 就役直後は従来通りとのことであった。

設計を進める上で問題になったのはこの大型ヘリで、米国での開発状況も不明であり、 当然図面などは日本には来ていない状況だった。飛行甲板の強度計算を行うためには、 ヘリが着艦する際に脚にかかる最大荷重が分からなければならない。 しかし隊内の航空関係者に聞いても、 同じ会社のヘリを扱っているメーカーに聞いても、資料が無いので分からない、の一点張りだった。 推定でも良いから教えてくれと頼み込んだのであるが、 やはり資料云々で設計に必要なデータは得られなかった。 我関せず、の態度には腹が立ったが、自ら開発を行うわけでもなく、輸入品を扱っているだけなので、 専門的な知識不足も止むを得ないと納得せざるを得なかった。

データが得られないからと言って、設計を中断する訳には行かない。 結局は自分自身で推定するしか手段は残されていなかった。 完成状態での予想最大離陸重量は示されていたので、これを元に推定することになるのだが、 問題は現在使用しているヘリとは脚の配置が異なることだった。 脚の配置が同じであれば、重量に比例させて荷重を割り出しても大きな誤差は生じない。 最終的にはかなり大きめの値をとったと思うが、詳細については思い出すことが出来ない。

飛行甲板の強度計算に用いる荷重は通常の発着艦の状態ではなく、最大重量で発艦し、 直後に不時着した場合と言う最悪の状態を想定していた。 それだけに通常の運行では全く問題にならないし、 現在まで飛行甲板に異常が発生したと言うニュースは流れていない。 事故が起きていないのだから設計に誤りがあった訳ではないが、 最善の設計であったかと言えばそうとは言えない。 必要以上の強度を持っているのであれば、それは不必要に厚い鋼材を使用していることになり、 重量の増加と重心の上昇を招くからだ。

前述の開口部板厚の増加も含めて、重量重心の増加に対しては、 上部構造物の非強度部材である仕切り壁の板厚を減らすことで対応できた。 最善の設計であったかと言われれば肯定出来ないが、 乏しい資料のことを考えれば満足のいく設計だったと思っている。

朝日新聞の記事では、「しらせ」は「南極観測船」として紹介されている。 恐らく殆どの国民にとって、防衛庁で用いている「砕氷艦」という名称よりも、 「南極観測船」の方が馴染みがあるのではないかと思う。 ではどちらが本艦の実態を表しているかといえば、どちらでもないというのが真実である。 我々はこの船を「砕氷輸送観測艦」と呼んでいたのである。

外国の砕氷船の場合、名前の通りそれは「砕氷」を目的とした船であることが多い。 多少の輸送や観測も行うかもしれないが、特別な設備は見られないようである。 砕氷船は氷を割って航路を開き、輸送業務は耐氷構造の輸送船が行う。 これが一般的なパターンである。しかし「しらせ」の場合は1艦で砕氷を行い、 観測業務もこなしながら輸送業務に携わることになる。 特別な専門知識が無くても、「しらせ」が外国の砕氷船よりも複雑な構造の船となることは、 容易に理解できることと思う。

観測設備もそれなりに容積を必要とするが、やはり輸送関連の設備の方が大掛かりになる。 輸送船としての任務で更に問題となるのは、船の喫水に大きな変化が生じることである。 喫水が変化するということは、アイスベルトの施工範囲が拡大する場合もありうるのだ。 アイスベルトの範囲は喫水線を基準にして定められるが、 建造現場での工作性等も考慮して幾分か広範囲になってしまう。 幸い「しらせ」の場合にはその範囲に収まったので、余計な重量超過とはならなかった。

現場での工作性といえば、「ふじ」とは大きく異なった点がある。「ふじ」の場合には、

やはり氷海航行と砕氷行動の実績データが無かったためと思われるが、

外板の外面が面一となる構造になっていた。

恐らく氷海での横揺れ、あるいは氷に閉じこめられた場合のことを考慮して、

外面を面一にしたのではないかと思う。外板が面一であれば、動揺しても外板が氷を叩くことは無い。

しかし「ふじ」が就役してからの実績により、

「しらせ」の場合にはそこまで考慮する必要はないと判断されたのだろう。

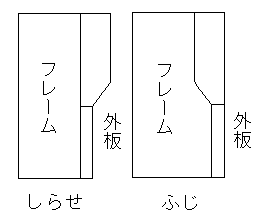

図3の左側は「しらせ」で、一般の船と同じ様にフレーム外面を型幅として外板を溶接している。

右側が「ふじ」の例であるが、外板の外面を面一とするためには、

外板の厚さの差に応じてフレームを加工しなければならない。

砕氷艦では貨物船のように同一横断面は無いので、フレームの数だけ切断面を書き込んだ図面が必要となる。

現場での作業は大変な工数を必要することになるが、

「ふじ」の時代ではまだNC制御の切断は出来なかっただろうから、加工場での苦労の程が察せられる。

現場での工作性といえば、「ふじ」とは大きく異なった点がある。「ふじ」の場合には、

やはり氷海航行と砕氷行動の実績データが無かったためと思われるが、

外板の外面が面一となる構造になっていた。

恐らく氷海での横揺れ、あるいは氷に閉じこめられた場合のことを考慮して、

外面を面一にしたのではないかと思う。外板が面一であれば、動揺しても外板が氷を叩くことは無い。

しかし「ふじ」が就役してからの実績により、

「しらせ」の場合にはそこまで考慮する必要はないと判断されたのだろう。

図3の左側は「しらせ」で、一般の船と同じ様にフレーム外面を型幅として外板を溶接している。

右側が「ふじ」の例であるが、外板の外面を面一とするためには、

外板の厚さの差に応じてフレームを加工しなければならない。

砕氷艦では貨物船のように同一横断面は無いので、フレームの数だけ切断面を書き込んだ図面が必要となる。

現場での作業は大変な工数を必要することになるが、

「ふじ」の時代ではまだNC制御の切断は出来なかっただろうから、加工場での苦労の程が察せられる。「しらせ」の建造が1年早くなったことは既に述べたが、 そのお陰で私は小型駆逐艦との2隻を掛け持ちする羽目となってしまった。 防衛庁では毎年新型艦を建造する訳ではないので、多数の設計要員を抱えていることは出来ない。 新型艦は全く無い年もあるのだから。 昭和54年度は装備の変更に伴って設計を手直ししなければならない艦もあり、 極めて忙しい年であったということが出来るだろう。

掛け持ちで困ったのは両艦の大きさが全く異なることであり、船殻重量は1桁違うものであった。 一方は氷に備えて分厚い材料が使用され、 もう一方は排水量を抑えるために出来る限り薄くしなければならないのであった。 忙しいと言えば忙しかったが、それは全く苦にならなかった。 やはり好きなことをやっていたためであろう。

本艦の設計では上司との対立も何度かあった。譲るべきところは譲ったが、 どうしても譲れないところは頑として意見を通した。 設計の初期段階では明確な結論が出ないことの方が多いので、つい安易な方に流されてしまいがちである。 しかし設計が先へ進んでからでは、修正しようにも修正できない場合もあり得るのだ。 設計が不備で問題が発生すれば、その責任は必ず担当者に来る。はんこの位置は関係ない。 責任が自分自身に来るのであれば、当然安易な妥協はできるはずもなかった。 恐らくこのような行為は、組織においては歓迎されないことの方が多いだろう。 故に他人にも勧めるつもりは無い。

「しらせ」の代替艦も近いうちに出来ることと思うが、もう大幅に排水量が増えることは無いだろう。 輸送資材の増大等によって多少は大型化するかもしれないが、 氷海での行動を考えればあまり巨大になっても使いにくいのではないかと思われる。

代替艦ができたとしても、直ちに「しらせ」そのものを廃棄する必要は無いと思う。 船殻構造はまだ十分に使えるはずなので、 耐氷構造の輸送船に改造して代替艦と共に南極へ向かうのも一案と思うのだが。 思い出に残っている船なので、出来る限り長期にわたって活躍してもらいたいのである。 あくまでも個人的な感傷に過ぎないのであるが。

砕氷艦とは関係ないが、最近物事を思い出すのに時間がかかるように感じられることが多くなった。 当て逃げ事件で頭を強打してから15年が経過するが、後遺症は完璧には消えていない。 記憶に関しても何らかの影響があるものと思われるので、まだ十分な記憶が残っているうちに、 当時のことを書き残しておこうと思った次第である。

艨艟トップへ