本艦の基本設計を行うに当たり、 既に就役している民間会社のケーブル敷設船の見学を行った。 「つがる」が旧式化しているので最新の装備を見るためであるが、 一番の目玉はケーブルを海底に埋めながら敷設して行く装置であった。 水深が浅い海域においては、ただ単に海底にケーブルを敷いただけでは、 錨などによってケーブルを切断される事故が発生していたのである。 鋤のような物で海底に溝を掘り、その溝の中にケーブルを敷いて行くのである。 理論的には単純なものであるが、実用化に際しては多くの難関があったことと思われる。 海底の状況は様々であるし、長大なケーブルを同時に敷設して行かなくてはならないからだ。

敷設するケーブルが長くなってくると1本では足らなくなり、 複数のケーブルを中継器で繋いで使用することになる。 当然中継器も接続箇所も水密でなければならず、船上で接続作業を行い、 ケーブルの数倍の直径を持つ中継器もスムーズに敷設されなければならない。 これらの技術を新たに開発するとなれば大変な作業となるが、 軍需でも民需でも作業自体には相違が無いので、 既に実績のあるこの装置を流用できることは防衛庁としてもありがたいことであっただろう。 尤も開発したメーカーにしても、溝堀敷設器の需要なんて滅多にないだろうから、 使ってくれることはありがたいことであったに違いない。

海底にケーブルを敷く場合、海底の地形の影響も考慮しなければならないが、 二点間を直線で結ぶことが出来れば、使用するケーブルの長さは最小となる。 しかし敷設母体である船の針路が不安定であっては、 ケーブルは蛇行して必要量が増すことになってしまう。 本艦では自艦の位置をしっかりと把握できる航海機器と共に、 前後にサイドスラスターを設けて微妙な針路保持が可能なように考慮されている。

船体構造に関しては、本艦が艦艇専門ではない造船所との契約が考慮されていたこともあり、 NK規格準拠、と言うことで進められた。 準拠と言うのは殆どの強度計算はNK規格に基いて計算し、 縦強度等一般商船よりも大きな強度を必要とするものに関しては、 防衛庁の設計基準を適用すると言うことである。

時々「商船構造」とか「軍艦構造」とか言う言葉を聞くことがあるが、 そのような分類は全く無意味なものである。 本艦の場合にも商船等で多く用いられているNK規格により設計を行っているが、 軍艦としての任務に不適当な構造となっているわけではない。 敢て商船と軍艦の構造上の違いを挙げるとすれば、 商船の場合には船殻重量の増加よりも建造工数の低減を重視し、 軍艦の場合には多少工数が増えることになっても、 より軽い構造となるように設計を進めていくことにあろう。 更に言えば、商船では軍艦ほど小まめに整備・点検することが出来ないので、 予め腐蝕等に対する余裕を大きく見ていることが挙げられよう。 軍艦と言うと分厚い鋼板で作られているように思っている人も多いが、 実際にはその逆であると言って良いのである。 ただし縦強度に関して言えば軍艦の方がより厳しい条件となっており、 本艦でもNK規格による板厚では防衛庁基準を満たすことが出来なかった。

艦船はフレームの構造方式により、横式構造と縦式構造とに分けることも出来る。 現在の艦艇では縦式構造により軽量化を図っているが、 このことが誤って軍艦構造と言う言葉を生み出したとも考えられる。 しかし戦前の軍艦の構造図を見れば分かるように、 軍艦だから縦式構造と言うわけではないのである。 本艦の場合には、上甲板と船底では縦強度に有利な縦式構造とし、 船側構造に関してはちょっと記憶が曖昧なのであるが、横式構造を採用していたと思う。

艦船の外板の板厚は、局部強度と全体強度(縦強度)の大きい方で決まる。 局部強度に必要な板厚は主としてフレーム間隔で決定され、船の大きさによる影響は少ない。 これに対して縦強度の場合には船の大きさ(長さ)が大きく影響し、 船が長くなるにつれて船体中央部で必要な板厚は、局部強度に必要な厚さを上回るようになる。 本艦の場合にはより厳しい防衛庁基準を適用しているので、 やはり中央部ではNK規格を上回る板厚が必要となった。

技本での艦船設計の最高責任者は技術開発官(船舶担当)であり、 各部門の担当者はある程度設計が進んだ段階で、開発官に説明することになる。 開発官への説明の前に、主任設計官への説明があるのだが、 こちらは造船屋なので私の説明も難なく理解して貰えた。 ところがこの時の開発官の専門は砲熕であり、艦船に関する知識は乏しかったようである。 彼の疑問の趣旨は「何故NK規格では縦強度が不足するのか」と言うことであったが、 これには前年度計画の観測艦「ふたみ」の影響があったようだ。 「ふたみ」も「むろと」同様NK準拠で設計されたのだが、 こちらはNK規格により決定した板厚で、防衛庁基準の縦強度も満足することが出来たようである。

「むろと」では「ふたみ」に比べて37% 程長さが増しているが、 フレーム間隔はそれに比例して増えているわけではない。 すなわち局部強度として必要な板厚は、船が長くなってもほとんど変らないのである。 ところが縦強度の場合には長さが延びるにつれて曲げモーメントが大きくなり、 中央部の断面係数を大きくしなければ設計応力以下に収まらなくなってくる。 もちろん中央断面の寸法も大きくなっているわけであるが、 面積が2乗で増えていくのに対し、重量は3乗で増えていくので、 当然板厚も増さなければ必要な断面係数を確保することができないのである。 すなわち小型船では局部強度により外板や甲板の板厚が決定していたのであるが、 船が大きくなるにつれて縦強度の確保に必要な板厚により、 該当箇所の板厚が決定するのである。 ただし曲げモーメントは中央部から離れるにつれて減少するので、 前後部では局部強度によって板厚が決定されることとなる。

単に計算結果だけでなく、図も描いて説明したのであるが、どうにも理解して貰えなかった。 そこで一計を案じ、彼の専門分野で説明しようと思いついた。 銃砲の肉厚は内部圧力を考慮して決定していることと思うが、 銃身がどんどん長くなって撓みが発生するようになったらどうするのか尋ねてみた。 「肉厚を増す」と言う答を期待していたのだが、彼の答はそうではなかった。 「それなら銃口を紐で吊るすよ」と言う答が返ってきたのである。 「それじゃあARCも船首尾を大型ヘリで吊って貰いましょうか」と返答しようかとも思ったが、 それ以上説明する気も無くなったので、諦めて帰ることとした。 その後説明には行かなかったが、主任設計官が納得させたのであろう。

52ARCの頃からだろうか、特に水中放射雑音の低減が強調されるようになったのは。

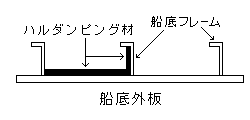

本艦の場合にも途中から話題となり、ハルダンピング材の装着が検討されるようになった。

ハルダンピング材は図に示すように船底外板に直接貼り付け、

空気伝播による騒音と、船体構造物を伝わって放射される騒音の低減を目的としている。

その効果は実験により確認済みと言う話であったが、

その実験は決して適切なものであったとは言えない一面がある。

52ARCの頃からだろうか、特に水中放射雑音の低減が強調されるようになったのは。

本艦の場合にも途中から話題となり、ハルダンピング材の装着が検討されるようになった。

ハルダンピング材は図に示すように船底外板に直接貼り付け、

空気伝播による騒音と、船体構造物を伝わって放射される騒音の低減を目的としている。

その効果は実験により確認済みと言う話であったが、

その実験は決して適切なものであったとは言えない一面がある。実験ではハルダンピング材を貼った板と貼らない板とを比較検討しているのであるが、 これでは貼った板の方が放射雑音が少なくなるのは当たり前のことである。 ハルダンピング材の分だけ質量が増えているのだから、 減らない方が不思議なのである。 本当にその効果を確かめたいのならば、 ハルダンピング材を貼った場合と同じ重量となるような厚さの鋼板と比較して、 騒音低減効果の検討をしなければならないのである。 しかしそのような試験方法は全く検討されていなかったようで、 ともかくハルダンピング材は雑音低減の効果があるので、 早期に採用することが好ましい、と言うような結論が出ていたようである。

ハルダンピング材は外板とガーダーやフロアーに装着することになるが、 実艦においては図に示すように簡単には行かない。 機関室では各種のパイプ類や補機台等が至る所にあるので、 それらの形状に合わせて切断し、狭隘箇所で作業を進めなければならない。 燃料タンク内では燃料への影響が心配されたが、燃料への悪影響は無く、 燃料によるハルダンピング材の剥離の心配もないと言うことであった。 ただし船体の外側で溶接作業を行えば、 内部のハルダンピング材も熱による影響を受けるので、 作業工程の管理はしっかりとしておく必要がある。

途中から来た話なのでどうなるか気になったが、結局は取りやめとなった。 船底に貼るので重心上昇の心配は無いのだが、排水量の増加は避けられないので、 上部構造等で設計を見直し、重量軽減を図る必要が生じてくる。 やはり中止するのに越したことはない。

艦船設計の最初の段階は基本計画と呼ばれ、予算請求のための大まかなものである。 必要とされる装備品を搭載し、要求通りの速力・航続力を確保した場合、 どれ位の大きさになるかを概略計算しておくのである。 現在はこの値を基準排水量に換算して提出しており、 予算が成立すれば基本設計に進むこととなる。

予定されている排水量は予定されている性能に対するものであるから、 もし性能に変更があれば必要な排水量も当然変ってくる。 ところが現在の予算制度の下では、一旦決定した排水量は変更できないようなのである。 仮に要求性能の変更があったとしても、それが減少する場合には何ら問題は無い。 しかし実際には減少するような例は無く、装備品の追加が最も多い。 新しく物を積むのであるから、排水量が増えるのは小学生でも分かる道理である。 そしてその増えた排水量を吸収する作業は、殆どが船殻に回ってくる。

この年同時に設計が進められていた2隻の駆逐艦の場合は、正にそれであった。 後の「はつゆき」と「いしかり」であるが、何れも当初は全艦鋼製の予定であった。 しかし要求性能の増加によって予定排水量を大幅に超えるものとなり、 アルミ合金の採用によって船殻重量を削る結果となったのである。

幸い本艦の場合には要求性能の変更は無かったのであるが、

1度だけ検討を依頼されたことがあった。

予定されていたケーブルよりも重いケーブルを積んでも大丈夫か、と言う依頼であった。

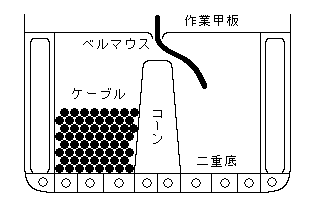

ケーブルタンクの構造は概略図のようになっており、

ケーブルの重量は二重底と側壁、そして中央にあるコーンに影響を及ぼす。

計算の結果は二重底の補強が必要であり、それによる重量増加も計算して報告書を提出した。

検討を行ったその重いケーブルは、恐らく直径も大きくなっていたことと思うが、

芯線の占める割合が増えたためか、単位面積あたりの重量が大きくなっていたのである。

幸い本艦の場合には要求性能の変更は無かったのであるが、

1度だけ検討を依頼されたことがあった。

予定されていたケーブルよりも重いケーブルを積んでも大丈夫か、と言う依頼であった。

ケーブルタンクの構造は概略図のようになっており、

ケーブルの重量は二重底と側壁、そして中央にあるコーンに影響を及ぼす。

計算の結果は二重底の補強が必要であり、それによる重量増加も計算して報告書を提出した。

検討を行ったその重いケーブルは、恐らく直径も大きくなっていたことと思うが、

芯線の占める割合が増えたためか、単位面積あたりの重量が大きくなっていたのである。右の図はケーブルタンクの断面を示しているが、 タンク内のケーブルの格納状況は概ね分かって貰えると思う。 もしケーブルの最小曲率半径がコーンの半径よりも大きなものであれば、 そのケーブルはコーンに密着して格納することが出来ない。 コーンとの間に空間を残したまま格納したのでは、 いくら剛性の高いケーブルであったとしても、荒天時に荷崩れを起す可能性を否定できない。 タンク内から作業甲板にケーブルを導く部分はベルマウスと呼ばれているが、 この部分の形状もケーブルの曲率を考慮して造られている。 重いケーブルは最小曲率半径も大きくなると思われるので、 最終的にはそのケーブルの搭載が見送られたのも、 あるいは格納や作業性の問題が原因だったのかもしれない。

理由が何であれ、予定通りに設計作業が進められれば結果は良いものとなる。 本艦については建造に立ちあったことも無いし、就役後に乗り込んだことも無い。 特殊な任務なので戦闘艦艇以上に目にする機会も無いが、 在任中に不具合が生じたと言う話は聞かなかった。 やはり基本設計時に要求性能が頻繁に変り、設計作業がスムーズに進まなかった船と言うものは、 完成しても使い勝手の良い船とはなりにくい。 その点順調に設計が行われた本艦の場合は、特に問題も無く就役し、 その後も快調に運行されているものと思われる。

艨艟トップへ