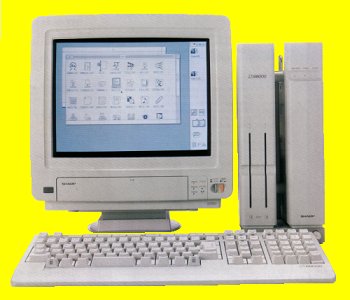

いよいよペケ68、即ちシャープ製X68000の登場じゃ。

今でこそ縦置きが一般的となっているパソコンだが、ペケ68はその魁であると言っても良いだろう。

MZ−2500の場合には縦横どちらでも可能だったが、本機は独特のスタイルで縦置き専用となっている。

しかもパソコンの常識を覆す双胴型の外観は、重厚でありながらスマートさをも備えており、

今は無きニューヨークのビルに因んでマンハッタン・スタイルとも呼ばれたものじゃ。

勿論ペケ68は外観が斬新なだけでなく、性能も当時の水準を大きく超えるものを持っていたのじゃ。

発売前に予約を入れて買ったのは本機だけだが、どうしても欲しかったパソコンなのじゃ。

いよいよペケ68、即ちシャープ製X68000の登場じゃ。

今でこそ縦置きが一般的となっているパソコンだが、ペケ68はその魁であると言っても良いだろう。

MZ−2500の場合には縦横どちらでも可能だったが、本機は独特のスタイルで縦置き専用となっている。

しかもパソコンの常識を覆す双胴型の外観は、重厚でありながらスマートさをも備えており、

今は無きニューヨークのビルに因んでマンハッタン・スタイルとも呼ばれたものじゃ。

勿論ペケ68は外観が斬新なだけでなく、性能も当時の水準を大きく超えるものを持っていたのじゃ。

発売前に予約を入れて買ったのは本機だけだが、どうしても欲しかったパソコンなのじゃ。CPUはマッキントッシュでも使われていたモトローラの68000、 X68000の名称がこのCPUに因んでいることについては、改めて言うまでも無いだろう。 しかし「エックスろくまんはっせん」等と長ったらしい名前で呼ぶ者はおらず、 単に「ろくはち」と呼ぶか、「エックス」が面倒なので「ペケろくはち」と呼ぶか、 順番を逆にして「ろくはちペケ」と呼ぶ者が多かった。 勿論型番の「CZ600C」呼ぶ者なんておらんかったのは、従来のパソコンと同様である。

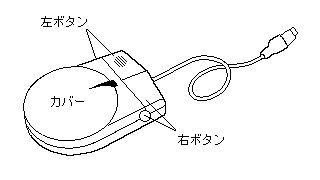

ペケ68はCPUがマッキントッシュと同じだったせいか、 オリジナルで付いてくるOSもその影響を受けているようであった。 フロッピーディスクを挿入してOSを起動すればアイコンの画面が現れ、 マック同様起動直後からマウスでの操作が可能となっている。 当然マウスは標準装備でついてくる。

マウスに限らず標準で付いてくる付属品は、大抵の場合は使えれば良いと言う程度のものでしか無い。

しかしペケ68に付いてきたマウスは、本体同様ユニークで使い勝手の良いものであった。

マウスに限らず標準で付いてくる付属品は、大抵の場合は使えれば良いと言う程度のものでしか無い。

しかしペケ68に付いてきたマウスは、本体同様ユニークで使い勝手の良いものであった。マウスの操作ボタンは上に付いているのが普通であり、人差し指と中指とで押していることと思う。 しかしペケ68のマウスではこの2つに加えて、両側にも同じ機能のボタンがついている。 マウスを握るように持って、親指と中指とで内側に押すのだ。 使用頻度の多い左ボタンを親指で押すことが出来るので、 一般的なマウスに比べて疲労がずっと少ない。

更にこのマウスでユニークなのは、上のカバーを外して中のボールを押し上げると、 マウスがトラックボールとしても使えることだ。 しかし残念ながらトラックボールとして使うにはボールが小さすぎるようで、 使い勝手は悪いと言わざるをえなかった。 トラックボールとしては失敗に終わったと言えるのだが、 このように色々なアイデアが盛り込まれているのも、ペケ68の特徴であったと言えよう。

現在のパソコンユーザーは自分でプログラムを組むことは殆ど無いようであるが、 当時のユーザーはまだまだ自作派も多数おり、特にシャープのユーザーには多かった。

パソコン用プログラム言語としてはBASICが主流となっていたが、 ペケ68の場合にもBASICが標準装備されている。 ただしペケ68用のX−BASICは従来のBASICとは異なり、 構造化プログラミングを意識して作られていたようである。

BASICの欠点としては単にスピードが遅いと言うことだけでなく、 ローカル変数が使えないことなどもあって大きなプログラムが組み難いとされていた。 C言語はその当時から頭角を現し始めたと記憶しているが、 パソコン用としてもある程度使える製品が販売されていた。 そしてX−BASICはそのC言語に良く似た構造となっており、 X−BASICからC言語へ変換するソフトも発売されている。 X−BASICは従来品に比べればスピードの点でも大きく勝っていたが、 やはりインタプリタ型言語の域を超えることは出来ない。 しかしC言語への変換が可能であれば、 インタプリタ型言語とコンパイラ型言語それぞれの利点を生かし、 容易にプログラムの開発が出来ることになる。 ただしわし自身はその変換ソフトを買っていないので、 残念ながら経験談を話すことは出来ない。

さて、現在のパソコンでは縦置きが一般的になっていると述べたが、 ペケ68のような双胴型のパソコンは出現していない。 双胴型にすると内部容積の割りに框体の重量が増すと言う欠点があるためと思われるが、 ペケ68では一方で取り入れられた冷却用の空気が内部を通り、 反対側の上部から排出されるように計画されている。 ペケ68でも次のモデルでは性能の向上にもかかわらず部品数は減少しており、 現在は半導体の進歩に伴って更にコンパクトになっている。 ペケ68のような凝った冷却方法を取らなくても、 十分に内部の温度上昇を防ぐことが出来るのだろう。 尤も最近では冷却ファンの音がうるさいとかで、 水冷式のパソコンも出現していると聞いているが。

ペケ68にはもう一つユニークな装備があった。

それは双胴の間に付いているポップアップ式の取っ手であり、

右の写真に示すように、この取っ手を持って簡単にペケ68を移動することが出来るのだ。

しかし実際にはペケ68を頻繁に移動させるようなことは無かったので、

特別に必要な装備と言うわけではなかった。

現在のノートパソコンのようにオールインワンになっているのならともかく、

ペケ68ではパソコン本体だけでなく、

キーボードやディスプレイも一緒に運ばなければ使えないのだから。

ペケ68にはもう一つユニークな装備があった。

それは双胴の間に付いているポップアップ式の取っ手であり、

右の写真に示すように、この取っ手を持って簡単にペケ68を移動することが出来るのだ。

しかし実際にはペケ68を頻繁に移動させるようなことは無かったので、

特別に必要な装備と言うわけではなかった。

現在のノートパソコンのようにオールインワンになっているのならともかく、

ペケ68ではパソコン本体だけでなく、

キーボードやディスプレイも一緒に運ばなければ使えないのだから。ペケ68の設計者が、どのような意図でこの取っ手を付けたのかは知らない。 まさか本気でペケ68をあちこちに持ち運び、 行先にあるディスプレイに接続して使おうとしていたとは考えにくい。 本機の表示能力は768×512ドットであり、従来の640×400ドットのディスプレイは使えない。 ペケ68を1台だけ購入し、ディスプレイだけを複数購入するような者はまずいないだろう。

ではこの取っ手は全く無用の長物なのであろうかと言えば、わしはそうは思わない。 確かに実用上は必要不可欠と言う物ではない。 だがパソコンには、このような遊び心が必要なのではないだろうか。 機能性だけを追及し、より小型で高性能マシンを作るのも一つの方向であろう。 それと同時に、一見無駄とも思えるゆとりを持ち、 人間と一体化できるマシンを作るのもまた一つの手段であろう。 「無用の用」とは遠い昔の荘子の言葉であるが、何事にも合理化を追求している現代においてこそ、 改めて認識すべき言葉では無いだろうか。

今では覚えている人も少ないであろう2000年問題。 目先の合理化だけを見てシステムを作成した結果の副産物であり、 ゆとりの無さは修正の困難さにも影響を及ぼしていたと考えて良いだろう。 何故かペケ68の取っ手を見ると、2000年問題を思い出すのである。