漢詩例会 個人的防忘メモ

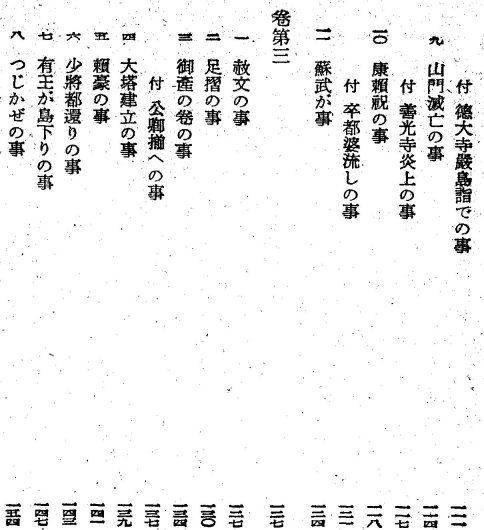

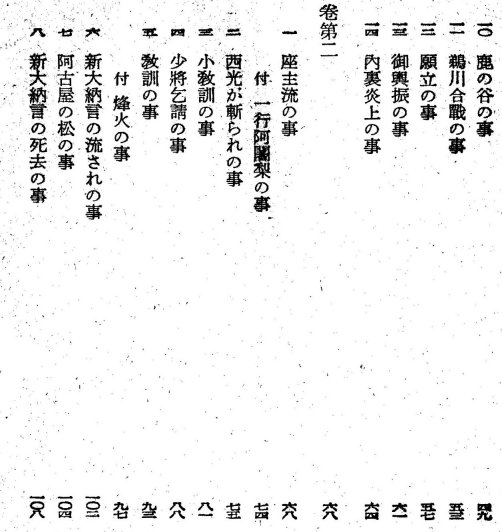

索引

| 平成28年8月11日 | 豊中漢詩観賞会 | 鹿鳴 | 補足 |

| 平成28年6月8日 | 豊中漢詩観賞会 | 三体詩 と 赤壁(司馬光 資治通鑑より) | 補足 |

| 12月23日 | 豊中漢詩観賞会 | ||

| 12月09日 | 豊中漢詩観賞会 | 漱石 最晩年の律詩 | 禅的さとり の境地 |

| 11月25日 | 豊中漢詩観賞会 | 漱石 晩年の律詩 | 実存への思索 から 則天去私へ |

| 11月11日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 の 絶句 | 11月11日 観賞会例会 |

| 10月28日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 の 絶句 | 10月28日 観賞会例会 |

| 10月14日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 の 絶句 | 10月14日 観賞会例会 |

| 9月23日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 の 絶句 | 9月23日 観賞会例会 |

| 9月9日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 の 絶句 | 9月09日 観賞会例会 |

| 8月19日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 高適など の 絶句 | 8月19日 観賞会例会 |

| 8月5日 | 風月吟社例会 | 漢詩歳時記 | 8月5日 吟社臨時例会(7月例会台風休講の代替) |

| 7月22日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 杜甫など の 絶句 | 7月22日 観賞会例会 |

| 7月8日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 岑参 の 絶句 | 7月8日 観賞会例会 |

| 6月24日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 岑参 と 賈至 の 絶句 | 6月24日 観賞会例会 |

| 6月19日 | 風月吟社例会 | 漢詩歳時記 の 春風柳絮 大唐の春 | 6月19日 吟社例会 |

| 6月10日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選 唐詩選絶句 王維の詩 | 6月10日 観賞会例会 |

| 5月27日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選絶句 王昌齢の詩 | 5月27日 観賞会例会 |

| 5月13日 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選絶句 王昌齢 閨怨詩、送別詩 | 5月13日 観賞会例会 |

| 4月 | 豊中漢詩観賞会 | 唐詩選絶句 李白、杜甫 などの詩 | 4月 観賞会例会 |

明治の最初。新政府は諸外国の文化を取り入れるため、鹿鳴館という迎賓館を設けた。

しかし、その由来を詳しくしらないまま来た。

授業で、詩経から来たというので、岩波吉川幸次郎を探るも、国風というものにはない。

インタネットで探ると、小雅というものらしく。これを転載させてもらう。

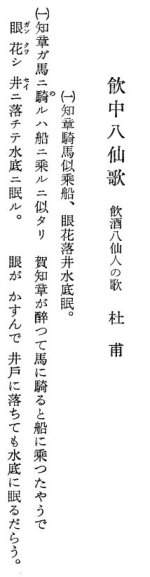

鹿鳴(ろくめい)、「鹿鳴の什」の1。

古くから升歌(祭祀宴会で壇上で演奏される樂歌)3=《鹿鳴》《四牡》《皇皇者華》の筆頭。

??鹿鳴、食野之苹。

我有嘉賓、鼓瑟吹笙。

吹笙鼓簧、承筐是將。

人之好我、示我周行。

??鹿鳴、食野之蒿。

我有嘉賓、德音孔昭。

視民不?、君子是則是傚。

我有旨酒、嘉賓式燕以敖。

??鹿鳴、食野之?。

我有嘉賓、鼓瑟鼓琴。

鼓瑟鼓琴、和樂且湛。

我有旨酒、以嘉(あるいは燕)樂嘉賓之心

読み下し

??(ゆうゆう、鹿の鳴き声)と鹿鳴き、野の苹(へい、よもぎ)を食(は)む。

我に嘉賓(かひん)あり、瑟(しつ、おおこと)を鼓し笙を吹く。

笙を吹き簧(こう、笛の舌)を鼓す、筐(きょう、竹はこ)を承(ささ)げて是れ將(おこな)う。

人の我を好(よみ)し、我に周行(大道、至美の道)を示す。

??と鹿鳴き、野の蒿(こう、ヨモギ類)を食む。

我に嘉賓あり、德音孔(はなは)だ昭(あきら)かなり。

民を視ること?(うすい、かるい)からず、君子は是れ則(のっと)り是れ傚(なら)う。

我に旨き酒あり、嘉賓は式(ここに、もって)燕(宴)じ以って敖(あそ)ぶ。

??と鹿鳴き、野の?(きん、ひじわ)を食む。

我に嘉賓あり、瑟を鼓し琴を鼓す。

瑟を鼓し琴を鼓す、和樂してかつ湛(たの)しむ。

我に旨き酒あり、以って嘉賓の心を嘉(あるいは燕)樂す。

詩意

??(ゆうゆう)と鹿は鳴き、野の苹(よもぎ)を(仲間と共におだやかに)食べる。

善き幸運のお客がきている、瑟(しつ、おおこと)をひき笙を吹き簧(笛の舌)は震える。

引き出物の筐(竹はこ)を両手で捧げてお配りする。 <

p>お客は我に好意を示し周行(周の道、遍く道;大道、至美の道)を示してくれる。

??と鹿は鳴き、野の蒿(ヨモギ)を食んでいる。

善き幸運のお客がきていて、その言葉や風情は徳に溢れている。

民を視ること大事に篤く、これに則(のっと)り傚(なら)うのが君子というものだ。

我われには旨い酒がある、善き幸運のお客は手順とおりに饗宴し以ってのんびり打ち解ける。

??と鹿鳴き、野の?(ひじわ)を食んでいる。

善き幸運のお客がきている、瑟を鼓し琴を鼓す。

瑟を鼓し琴を鼓す、和樂してかつ湛(たの、水が深く清らかなことらしい)しむ。

我われには旨い酒がある、以って善き幸運のお客の心はますます嘉き燕じ樂しいものとなる。

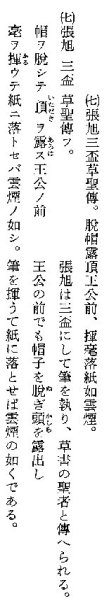

杜曲 イ(偉の人偏のない字)曲

授業で 杜曲 イ曲というのが出た。

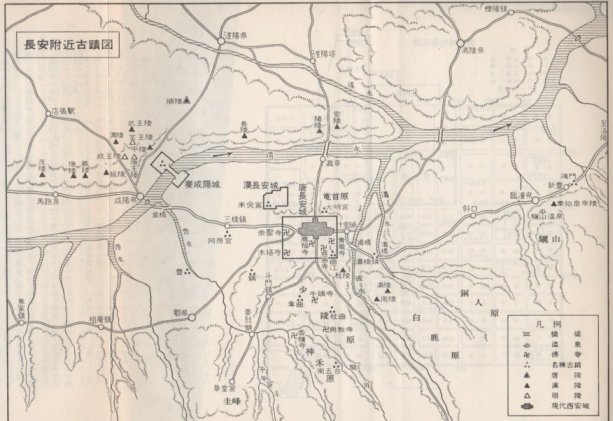

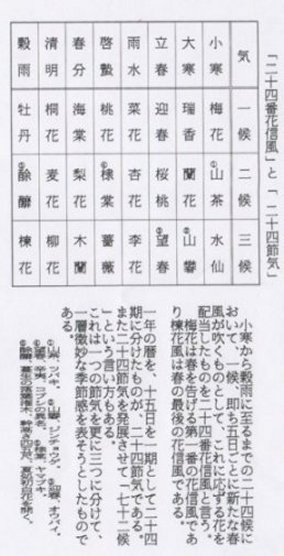

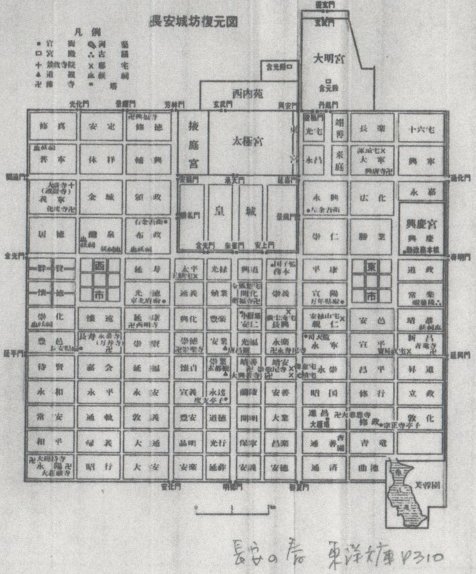

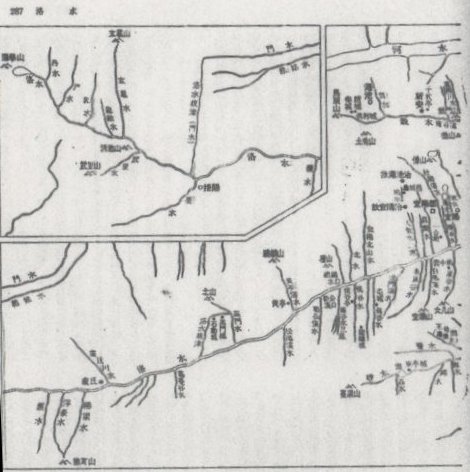

杜甫一族の故地、イ応物一族の故地。下記地図の唐長安の南に確かにある。

この長安の右下に曲江というのも見える。観光地というか風流なところでもあったようだ。

この曲江の北側には楽遊原という小高い丘があったようで、寒食のときそこに登って祖先や故郷、友達を思うというのが風習だったようだ。

この東側にはハ(覇にサンズイ)陵というのがあり途中にハ橋がある。これが東にいく旅人を送る場所。(西のイ(胃のサンズイ)水とともに有名。

ついでにもう少し東がリ山、始皇帝稜があるが、その手前がリ山温泉、有名な玄宗楊貴妃の華清池だ。少し東がコウモン。

その手前が新豊。感陽を落とした劉邦が、項羽のため、一旦立ち退いたところで、項羽に呼ばれて、夜会で行った有名なコウモンの会。

漢長安の西に豊という名所が見える。これが劉邦が親たちを呼ぶために、村ごと移設したあの豊。

イ水に秦感陽、その北に五稜があり、唐の時代の高級住宅地。

この地図にはないが、イ水の上流にヨウ(擁の手偏のない字)実測していないが数日くらいの距離)これが始皇帝の実母が閉じこもったところ。

そのあたりに陳倉(穀物倉でとりで)や五丈原がある。

|

長安付近古跡図 長安の春 石田幹之助 東洋文庫 より

(3)竹添井井

明治の外交官、漢学者。名は光鴻(こうこう)、字(あざな)は漸卿(ざんけい)、通称は進一郎。井井は号。

九州天草(あまくさ)の人。熊本藩士で、戊辰(ぼしん)戦争には藩の参謀を勤めた。

明治維新後、大蔵省に出仕、清(しん)国天津(てんしん)領事、北京(ぺキン)公使館書記官を歴任、1882年(明治15)朝鮮弁理公使となり、

独立党を援助して清の勢力を排除しようと画策し、1884年甲申(こうしん)政変を引き起こした。

1885年公使を辞任し、のち東京帝国大学教授となり経書を講じた。

とくに『春秋左氏伝』の研究によって学士院賞、文学博士の学位を授けられた。

著書『左氏会箋(かいせん)』『桟雲峡雨(さんうんきょうう)日記』など。

『竹添井井著・岩城秀夫訳注『桟雲峡雨日記――明治漢詩人の四川の旅』(平凡社・東洋文庫)』

以上 wikipedia より

(2)行路難

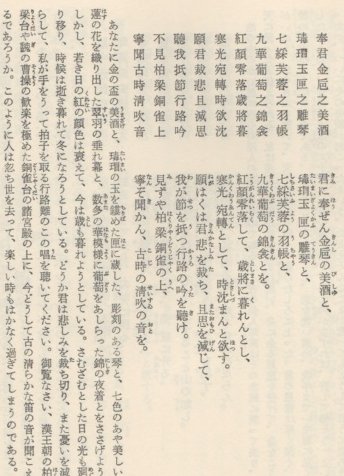

代表的な歌謡として、折楊柳、落梅花、関山の月 が上がっていたが、行路難というのも上げられた。

|

|

以上 集英社 漢詩大系 5 古詩源 下 より

(1)劉禹錫 と 柳宋元

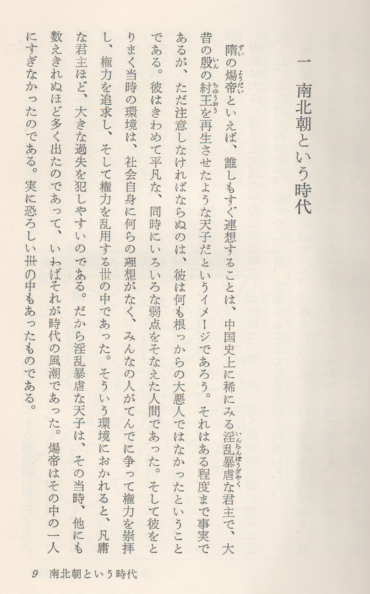

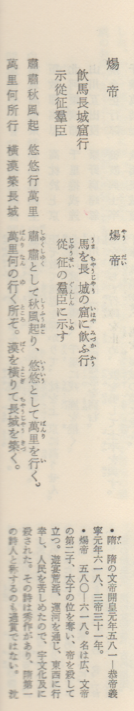

(2)隋 煬帝

隋史は、それを滅ぼした唐の李世民によって作成編纂された。

楊氏というfamily nameをもじって煬帝と追贈されたのをみても、ことさら、どうしようもない悪者にされたが

漢詩は清代古詩源の編者沈徳潜によると陳の後主より上とされるし、宮崎市定先生は好きのようで、煬帝の本を書いている。

|

|

|

(1)顧況 (と 白楽天)

顧況 の詩の時、白楽天(居易)との出会いの話になった。江南の下級官吏の息子であった白居易は29歳で科挙に合格するが、

故郷から都にでて殿試を受けるまでは赤貧の暮らしで、故郷の名門顧氏の一族だった顧況に援助を乞いにその館を訪問した。

応待の最初はケンモホロロだったが、白居易が以下の自作の詩を見せ、それが16歳の時の作と聞くと態度が改まったそうだ。

白居易任官後は、居易は多少の蹉跌はあったが、最後は高官に上ったのに対し、顧況 は江南の地方官に都落ちし、しかも行方不明になったらしい。

|

岩波 中国詩人選集 白居易 下 より

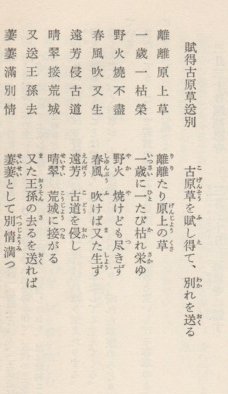

この詩の最終、皇孫は帰らず は楚辞らしいが、その詩の本を持っていないので、別途報告する。(3)妓女

妓女と中国文人 (東方選書) おすすめ本

文人としての教養は琴キ(碁)書画で、科挙も在って、自作の詩を書くことが第一番の必須教養であった。

蘭亭の故事にあるように、詩会で即興の歌合せするのが教養人の遊びであった。

このような席で題目をはじめ進行を企画し、優劣を決めるのは、実は妓女だったようだ。

唐の女流詩人セツトウは妓女だったし、板橋雑記 東洋文庫にも詩才のある妓女も多く名妓伝として書いてある。

そういえば、曹操の後半を支え、曹ヒ、曹植の母、卞氏(べんし)も妓女。

ちなみに、曹操の正夫人 丁夫人(2番目?)は、賢婦であったが、子供がおらず曹操の他の女に生ませた子供 曹昂 を育てたが、

その子の初陣で死んでしまい、曹操の不注意に怒り、曹操の故地(フン陽?)の酒屋(銘酒だったといわれる)に篭り、以後、完全別居。

作り酒屋で思い出したが、孔子の正当な末裔は台湾らしいが、曲阜の孔子一族は、現在巨大な酒工場で、

国道を車で通ると白酒(バイチュウ)のにおいで満ちている。酒の弱い人ならきっと車の中で酔うのではないか。

(1)柳絮

この詩は発句の二重否定が印象的であり、詩の全体に言葉の対がちりばめられた名句であると解説された。

中国に住まいされていたTさんからこの飛花というのは柳絮であろうと指摘があり、一同、感心した。

インターネット検索をするとその実物映像も見れる。その一種がポプラで同様の白いものが飛ぶらしい。

私の幼少時、我が家の前には街路樹としてポプラがあったが、あまり気付かなかった。感受性の差なのだろう。

|

|

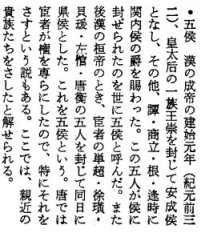

後漢の歴史はあまり語られないが、理想主義者 王莽の儒教政治が効果を挙げられず、民衆の反感をかった。紅巾の乱?

戦乱の中から勝ち残ったのが漢の末裔で、その中でもいろいろあって、洪武帝の後漢。三代は平穏な朝廷であったが、外戚と宦官の勢力争い

この五候とはその辺。して学者と確執も絡まって党コの争い。曹操の爺さんもこの辺で現れる。

蛮族出身者が宰相になったりして、いよいよ三国史の時代に。

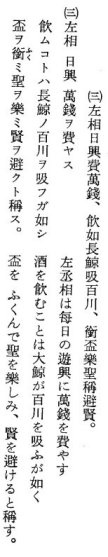

(2)酒の話 聖と賢

尊という時で曹操の話になり、聖は清酒の隠語、賢は濁酒の隠語 といわれた。

曹操の酒 というと赤壁の戦いを前に 曹操の歌った、今宵酒を楽しもうの歌が有名だが、

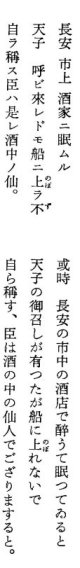

酒の歌としては飲中八仙歌。賀知章、李白 そうそう足るものだ。見直すとここに聖と賢がでてくる。

|

|

|

|

|

(3)楽府

古代の歌がどう歌われていたかのっているかとインターネットで 楽府 youtubeで検索してみた。

日本楽府というので中国式オーケストラが演奏していた。

そういえば20年ほど前に上野の国立博物館で曹公乙墓の展示の時、陽関三畳をその墓から発掘された編鐘で聞いたことがある。

この鐘は王様がみんなの前に現れるとき演奏されるらしいが、まるで落語の出囃子のようで、王様もなかなか大変だと思った。

さて一連の検索結果の中で、テレサテンが宋詞を現代風に歌っているのがあった。李イクや蘇軾で、聞くとたいしたものだ。

テレサテンは名人と書いてあったが、聞くと確かにすごい。

(2)後庭花

図書館で中国遊里空間(大木康著 青土社)という官能的タイトルの本を見つけた。

パラパラとツンドクしているが、期待はずれ?のまじめな内容。昔何気なく買い、読まないままの 板橋雑記 東洋文庫の価値を知った。

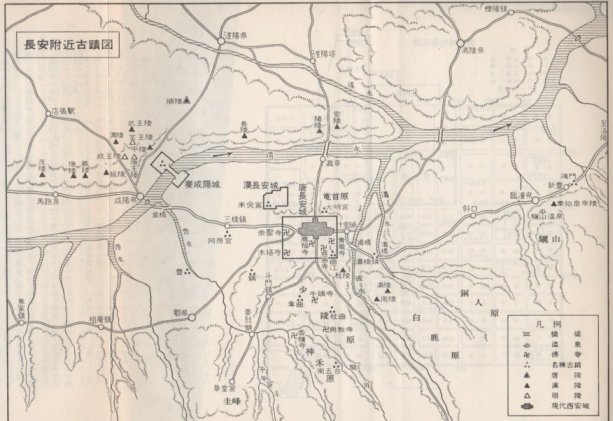

ここに亡国の歌で有名な 後庭花 の詩が載っていた。この著者には悪いが、この歌の背景の説明もわかりやすいので、2頁借用する。

なかなか知らないことが書いてあるので、精読しなければいけないようだ。

江南の春、長安の春(以上 東洋文庫)燕京(北京)雑記(岩波文庫)洛陽伽藍記(平凡社)など精読しなければ、

あと、最近読んだ本では、中国女流詩人たち(妓女と中国文人 東方書店)、古代の民謡(王朝滅亡の予言歌 大修館)

風呂で読む竹林の七賢 や開封の街 記述本などは、当時の風俗を理解しやすいと思う。

|

|

(1)25弦の琴

民謡大会などで13弦または17弦の琴を見るが、25弦琴なんて在るのかと探すとyoutubeで25弦演奏などという演奏が見れる。

ピアノは88鍵だから50弦も不思議ではない。百度百科を検索すると史記封禅に記載ありとある。

|

|

封禅は中国統一の皇帝として天帝に報告する儀式として,この史記の武帝、始皇帝,唐の玄宗皇帝が山西省の秦山で祈った儀式。

この記述に出てくる李延年は、武帝に李夫人(李延年の妹)を有名な傾国の詩で紹介した楽師

太一は北極星、

(2)蘇武故事と平家物語

雁を通信手段に使ったという中国故事 と 流した卒塔婆が遠島からの脱出につながるという平家物語喜界が島。

平家物語もなかなかのものだという話が出た。

まえにも、源義家の逸話の中に、草むらの上で雁行が乱れたのを見て伏兵に気付いたと話題になった。

これは兵書六韜にその様な記述があると知っていたからといわれる。

安倍貞トウとの衣川での「ころもでのたては--」の歌のやりとりでも有名だが、武士でも書に親しんだのだろう。

義家の場合、若いときに大江匡房の義家に教養があったらという苦言を伝え聞いて発奮したと聞く。

先のNHK平家で、田舎から清盛を頼って上京してきた、むさくるしいなりの平タダノリが

後白河の側近たちが座興に企画した歌合戦の席に押し出され、見事な歌で悪ふざけの鼻をへし折る場面などある。

平家には、タダノリ都落ちの際に、自らの歌集を歌仲間(俊成?)の家に投げ込むのがあるが、歌合戦は見たことがない。

こんなこと知っていても、毎日の生活には、何の役にも立たない と人はいうだろうが。

昔、飲み屋で玄関に塩を盛ってあるので、あれは、皇帝が後宮の美女を訪れるのにヤギの車でいった際、

ある宮女がヤギを立ち止まらせるために盛った故事といって、おばはんにほめられた。

前漢の成帝だと思う。彼には張飛燕姉妹や斑ショウジョのいろいろお話の多い方である。

塩といえば、神事や大相撲の土俵にも登場する。

大相撲は明らかに殺菌だろうが、神事は何のためだろう。

古代、鳥は天のと交信の使者だったはずなので、鳥を呼ぶためなのだろうか。

現在、迷信とされていても、古代人の知恵の結果であることも多く、そこには科学的根拠(普遍的真理)が在るはずだ。

|

|

(1)季 布(き ふ)

以下、wikipediaより

季 布は、中国の秦末から前漢初期にかけての武将。はじめ楚の項羽配下だったが、のちに劉邦に仕えた。

項羽と同郷の生まれで、若い時から弱者を助けていたことから任侠としても名高かった。

その信頼も厚く、楚漢戦争の際には劉邦を幾度も窮地に立たせた。

項羽亡き後は、漢よりの追手から逃れるために各地を逃亡し、濮陽の町の周氏の家に潜伏していた。

劉邦は季布に千金の賞金をつけて探させ、匿う者は一族諸共死刑と布告した。

周氏の主人は季布に勧めて、魯国の朱家の下で過ごすこととなった。

漢の追及が激しい為に一旦季布は、頭を剃り、首枷をつけ、奴隷のなりをして魯の朱家の家へ向かった。

朱家は大侠客として名が知れており、周氏の仲介で季布は朱家の客分となった。

朱家は漢の都・洛陽へ向かい、劉邦の配下のうち義人として名高い夏侯嬰を訪ね、劉邦への仲介を依頼。

劉邦と直接対面した結果、季布は郎中(警護役)に取り立てられた。以降、河東郡の太守にまで出世した。

季布は子供の頃から義理堅い人物として評判であり、その物事を直言する人柄とで次第に宮廷でも重みをますようになり、

「黄金百斤を得るは、季布の一諾を得るに如かず」とまで言われるようになった。

後世でも、唐の魏徴が「述懐」の中で「季布に二諾無く、候?は一言を重んず」と、その義理堅さを歌っている

(1)宇文氏

高適 の詩に宇文という見慣れない氏が出てくる。

かつて中国ドラマ貞観の治を見ていたとき、李世民の戦いの中で、隋煬帝を殺した宇文化及(授業では宇文及といってしまったが)を口走ったのでもう少し調べた。

三国志の時代を経て、中国北部は大国北魏(孝文帝、フウ大后(中国ドラマ)、学者崔氏で有名)の後、北斉、北周で分割される。ここで美男で仮面の戦士蘭陵王で雅楽にもある。

以下はwikipediaの抜粋

北周(ほくしゅう、556年 - 581年)は、中国の南北朝時代に鮮卑系の宇文氏によって建てられた国。

国号は単に周であるが、紀元前11世紀に武王が建てた周を始めとする同名の王朝と区別するために北周と呼ぶ。(wikipediaの抜粋)

北辺の武鎮の隋文帝が南北中国を統一し隋を建国するが、二代目煬帝が大土木工事と朝鮮出兵の失敗から各地に一揆挙兵に、政治に膿み楊州に閉じこもり、

宇文化及に殺され、戦国の世になるが、群雄割拠の軍閥のうち浮かび上がるのが唐の李淵(たしか大原かその周辺のハン陽の鎮)一族であり、次男李世民である。

一連のドラマの中で隋文帝の独孤皇后は,最終的に煬帝にだまされ長男を廃太子するが、賢い鮮卑系氏族出身として記載される。

また、李世民の正妻(太宗の功臣、長孫無忌の妹)も、美人ではないが賢い夫人として描かれ、好感を覚える。

一時韓国歴史ドラマにこっていたので、散々国内を荒らされた朝鮮から、李世民は、高句麗の大将軍に安東城?攻め際、城壁超えの作戦の丘を逆に崩落され、

逃げる途中、目を射られ、隻眼になったとあるが、中国史からは一切そのような記事は見えない。

インタネットGYAO!で「衛子夫」が始まった。

陳皇后、平陽公主や衛青などが中国では如何に見られているのか。興味がある。

ドラマだからやや甘すぎるが、有名な武帝も、皇帝の当初は、トウ皇太后のスイレン政治に手腕が震えなかったのが描かれている。

薄姫の息子第5代文帝と第6代景帝は賢帝で、武帝は7代。というとあの意地悪なトウ皇太后は、確か幼少期は苦労して、間違って北辺代の国に送られ、景帝の室になったとき

ドレイ階級の牧畜が兄弟と申し出、二人しか知りえない事実を話合い、再び出会う偶然に周囲のものも涙したという逸話の人のはず。

如何にスイレン政治といえども、若いときの苦労人が、あそこまでひどいかなと思ってしまう。

(1)レキイキ

中国古代の映画を見ると、漢代以降の外交官がある国にわが方に帰順するように説得しにいったとき

相手国外交官と遭遇したとき、大がまが煮沸してる場面に遭遇することがある。

実は、この人に故事によるもので、説得に敗れた外交官は煮殺されるのである。

説得する自信がなならばさっさと帰れというその国君主のイヤミをあらわしている。

以下はwikipediaから要点を抜粋した。

レキ食其(れきいき、紀元前268年 - 紀元前204年)は、中国秦から楚漢戦争期の儒者、説客。陳留高陽の人。

劉邦が陳留を攻撃した際、レキ食其は劉邦を気に入り、伝を頼って面会できるようにした。

その伝の人は、劉邦が大の儒者嫌いで儒者がいたらその冠を取ってその中に小便をするような人物であるので止めた方が良いと説いたが、

レキ食其は意に介さず、とにかく劉邦に面会させてくれと説いた

伝の人の言うとおり、劉邦は初め無礼な態度に出たが、「年長の者にそのような態度をとるべきではない」と一喝し、劉邦もそれに従った。

ようやく話の出来る状態になった後、レキ食其は劉邦に対して陳留の率いる秦軍の投降を説いて成功させ、広野君に封じられた。

以降は、同じ説客の陸賈とともに諸侯を説得するなど東奔西走して、その折衝に当たった。

韓信の斉攻略が進んでいるときに、?食其は進言して斉との和平交渉に臨み、その弁舌で以って斉の七十余城を一旦帰順せしめることに成功する。

しかしレキ食其に功績を独り占めにされることを恐れた韓信とその腹心の?通は独断で斉を攻撃し、和平を反故にされて怒った斉王田広によりレキ食其は煮殺された。

その際にレキ食其は斉王より「お前が漢軍を止められれば命は助けてやる」と言われたが、「大きな事を成すものは細かいことにこだわらないと言う。

私はお前のために前言を変えたりしない」と放言し、そのまま煮殺された。

劉邦の周辺には、決起以来の親戚、ごろつき に加え、猛将韓信,鯨布、軍師張良、企画ショウカ 以外にも 外交官など多彩な人材がいた。

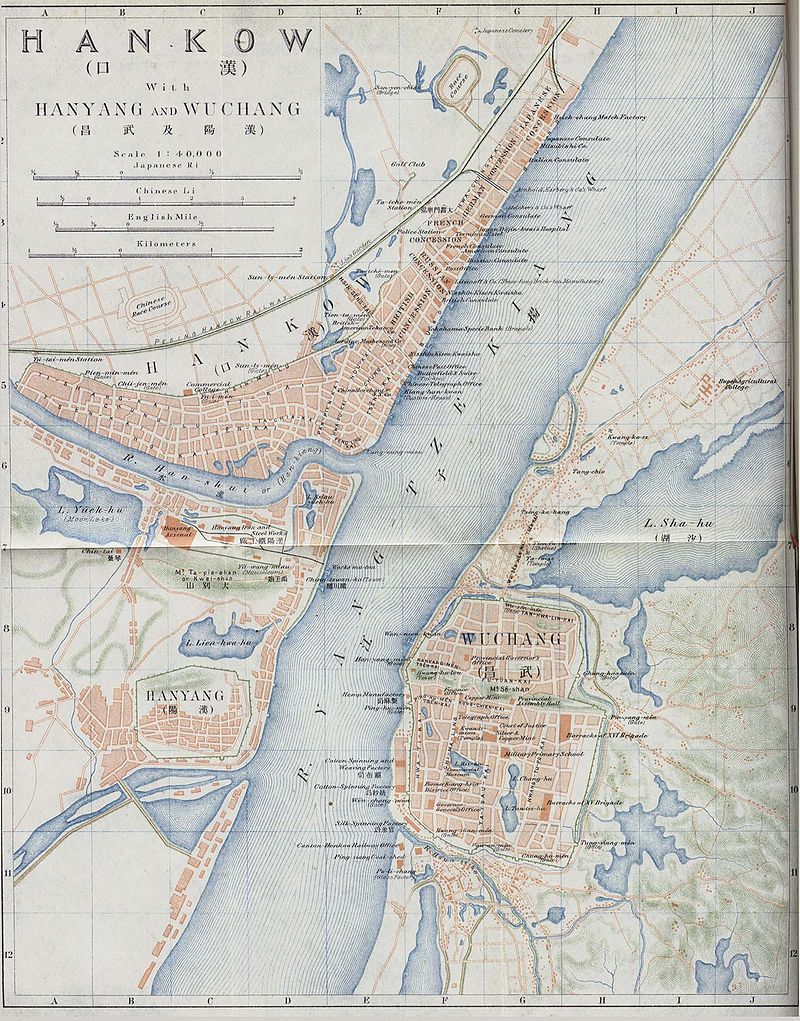

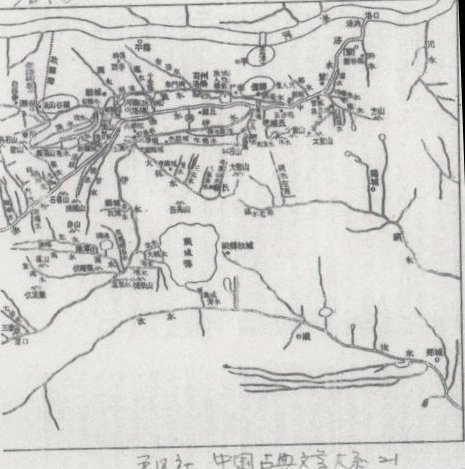

(2)古代の武漢三鎮地図

揚子江に漢水が合流する水郷地帯である。現在の武漢は11区らしいが、漢口、漢陽、武昌が政治、海運、商業の機能中心が合併した。

この図では漢水が漢口の南に流れているが、漢陽の南の河が古代の漢水川口だろう。いずれにしても周辺は湖だらけで、増水すれが一面湖だろう。

インターネット検索

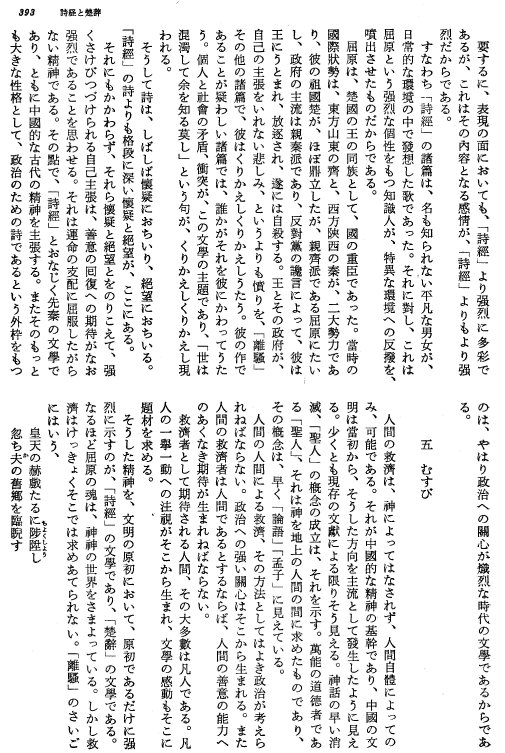

(3)楚辞(詩経と楚辞)

詩経は古代中国の各地方の民謡であり楚辞(といっても離騒だが)は屈原という楚王一族の高官で陰陽師が、

政治に破れ、国を嘆いてベキラというところで入水したということくらいでしか知らない。

つい詩経につられて、楚辞も詩経と同じかもっと古代だと思っていたら、楚辞は、秦の始皇帝の数代前くらいの秦が商オウのおかげで強国になった頃の詩集だ。

詩経は民謡であるので作者はわから無いが、楚辞は屈原やその弟子宋王など作者がわかっている。詩経は1行は奇数であり、楚辞は4言位の偶数と全然違う。

合従連衡の時代、戦国の大国には秦と斉から誘いがあった。屈原は斉派であったが、楚王をはじめ多くの重臣は秦派で、疎まれた屈原は解雇され、離騒のような事件ができた。

ちなみに、甘い言葉に誘われた楚王は秦に出かけ、秦に捕らえられ、その結果、楚は滅んだ。

|

|

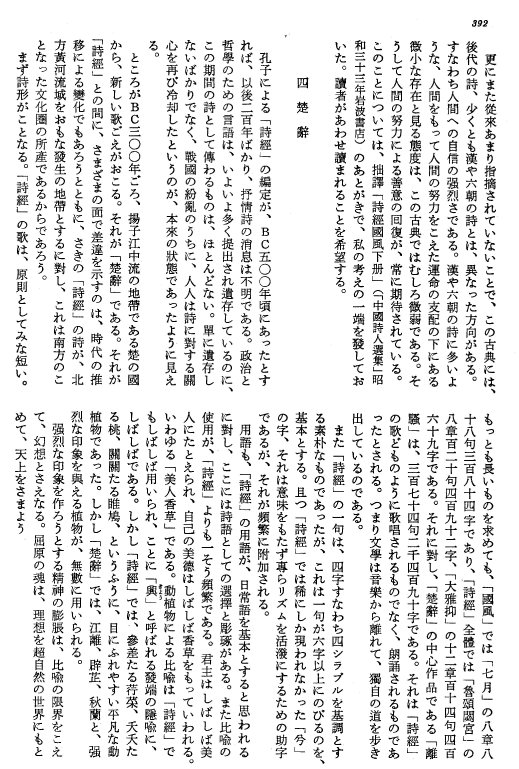

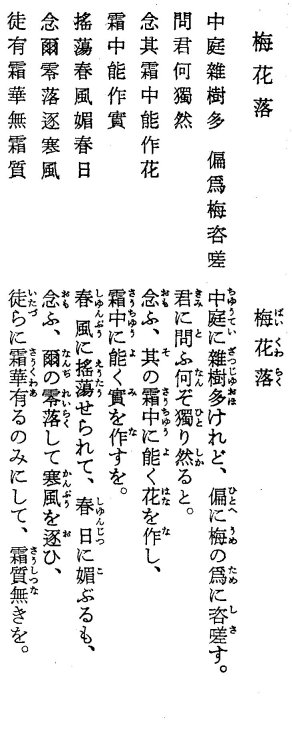

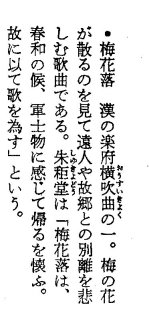

(4)落梅花、関山の月,折楊柳

楽府でゃないかと集英社の古詩源 下を探すとそれらしいのがあった。

多くは笛の曲で、三国以降に作詩されたのではないか。

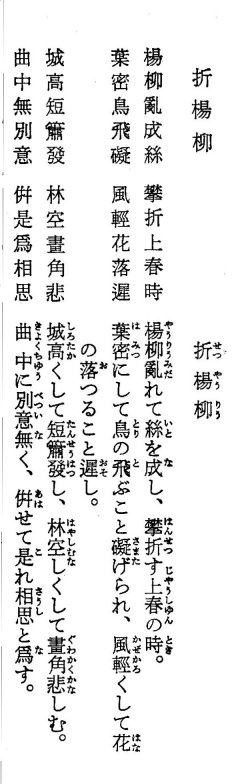

折楊柳=>梁の簡文帝(p.287)をのせたが、その元帝も同名の詩(p.289)を作っており、両方とも名曲と解説されている。

落梅花=>劉宋の鮑照(p.224)ただし梅花落とある。

関山の月=>陳の除陵(p.364)

|

|

|

|

|

|

祝 報告

本年10月の全日本漢詩連盟の年次大会(福岡県太宰府)で

渡辺和幸氏が 文部大臣賞を受賞され、

山本武雄氏が 福岡市長賞を受賞されます。(8月6日報告)

お知らせ;風月吟社 次回8月例会は、8月21日(第三金曜は西宮文化センターのE会議室(3F))。

お知らせ;8月例会は、8月19日(第三水曜中央公民館2Fの美術室)、のみ開催。

授業感想 杜甫は武則天の近習であったおじいさんの杜審言の所業がたたり、科挙受験に悪影響した。

安ロクザンの乱の時、駆け込んだシュク宗より与えられた諫言職左都尉につく(下記杜甫と官職参照)も、

ある将軍をかばったため逆に左遷され、官職を辞す

そこから、浪人流浪が続き、成都でパトロン厳武に厚遇され(下記杜甫のパトロン将軍参照)一息つくが、

厳武の長安転勤、死亡に際し、逆に彼にいじめられた連中の反感をかう。

そこで、自分の舟?で成都から重慶から武漢に向かう奉節にたどり着く。さらに漢水を伝って、長安を目ざそうとしたようだ。

奉節流浪の時が、最高の詩を作る時代といわれるらしい。

この授業中、陶淵明の話に及び、自然主義派最高峰とショウせられる淵明の違う一面の話に及んだ。

また、漱石の詩でハクイ、シュクセイの話の際、蕨を食ったとあるが、本当に食べたのはアワなどの雑穀ではないかとでた。

中原は乾燥地帯で、われわれが食べている米は南のほうで、当時南は多湿の未開国。北対南の人口は10:1と見たことはある。

中原の人は、麦やアワ、稗や満州に多い高粱ではないかと思う

今たまたま、読んでいる "中国古代の生活史" 林己奈夫 吉川弘文館 にさえそんなことは書いてない。

|

補足3 7月27日 竹林の七賢 唐宋の詩人は貴族か官僚またはそれを目指す科挙の勉強をした人に限る。もう少しいえば、その酒席にはべる妓女。 庶民は農事や使役に忙しく、詩などは耳から聞いて心地よいものが手っ取り早かったのだろう。だから唄が好まれ、劇もミュージカル風だ。 時代は違うが、日本の江戸時代は歌舞伎も盛んだが、庶民は黄本などを貸本で読んだ。識字率の違いだ。 自然詩人が田舎に隠遁とか言っても超高級な別荘で、小作に農事をさせながら自分で耕していると書いている。我々の感覚と大いに違う。 ある本(*)で竹林の七賢も我々が抱くイメージとは違うというので調べるがなかなか詳細が書いてない。 世説新語(魏晋清談記 吉川忠夫、世説新語 平凡社、中国人の機智 井波 この人私には理解できない3大著者の1人)に書いてあるというが冗長的で付き合いきれない。 やっと風呂の中で読む 竹林の七賢 吉川忠夫 を図書館で探し当てた。 補足3-1 7月31日 小冊子の分量の本で、やや硬いがナナメ読みならあっという間に読めた。歴史というよりは著者の専門の世説新語からの記述のように思う。 晋というか魏の晩年の司馬昭の時代が中心の人物伝、司馬昭の曹王惨殺も出ないし、晋の何代目かの七王の変も記述されていないので、竹林の酒宴の目的が不明。 高官の山寿や王戎は本当は別枠らしいが、元籍やケイ康が七賢の中心で、その逸話を多く読んだ。 下の宮崎を途中にしてあるので、歴史背景を見れれば。宮崎の弟子の川勝も読むことになるかもしれない。 * 世界の歴史 7 大唐帝国 宮崎市定 河出書房 司馬氏の西晋の滅亡についての章でp133から そしていつも、清初の顧炎武の『日知録』の中の一節が引き合いに出される。 鄭玄や王粛が出て経書の意義をあきらかにし、漢代の学問を大成したと思ったら、つぎに王弼や何安が老荘の思想を説いて、晋代の学風の魁となった。 その結果は国家が上に滅び、教育が下に沈み、異民族が君主になるとともに、中国の王朝にも革命が頻繁に起こるようになった。 この衰退の責任はいわゆる竹林諸賢の罪でなくてだれが負うものであろうか。 |

|

|

補足2 7月24日 杜甫と官職 天宝十五年(七五六)、安禄山の大乱が勃発した。六月、滝閥の守りがやぶれ、長安が賊軍の手に落ちた 玄宗皇帝あとを皇太子にまかせて蜀に亡命し、皇太子は霊武(甘粛省の北の端)にのがれて、七月十三日そこで帝位についた。粛宗皇帝である 杜甫も長安にいたが奉先県(陝西省)に避難し、白水へおもむいて妻の父にあたる崔少府の家へ一応落ち着いた。 白水から華原をへてフ州の三川県にいたり、友人の孫宰(そんさい)の家に寄寓した。 粛宗の即位を聞くと、妻子をフ州においたまま、単身、霊武の行在所へ行こうとしたが、途中で賊軍に捕えられて長安へ連行された。 翌年の至徳二年(七五七)二月、粛宗は霊武をひきあげて鳳翔府まで帰ってきた。 杜甫は四月、金光門から脱出して間道をとって鳳翔府の行在所へかけつけた。 皇帝は喜ばれて、左拾尉(諫言職)の職をさずけられた。 杜甫のパトロン厳武 字は季碇(七二六~六七五)。 太原府参軍から殿中侍御史に進み安禄山の乱のとき、玄宗のお伴をして蜀に赴いたので、諌議大夫に抜擢され、宰相房預の推挙で昇格を重ねたが 房玲の失脚に際して、巴州刺史に出された。しかし、節度使として復活また、昇格を重ね、鄭国公に封ぜられた 黄門侍郎にうつると、宰相になる運動したが成功しなかった。 再び剣南節度使となって吐蕃を撃破し、功によって検校吏部尚書を加えられた。 粗暴な行為が多く、部下に対しても苛刻をきわめ、行政も放埓であった。 しかし杜甫に対しては親切に世話をしたが、任地にて年四十で病死した。 以上 集英社 漢詩大系 7 唐詩選 解説より |

|

|

岩波 中国詩人選集 杜甫より |

|

補足7月23日 陶淵明 (西紀三六五~四二七) 字は元亮。宋代になつてから潜と名のり、淵明を字としたのであると云ふ。 尋陽(今の江西省九江願)柴桑里の人で、東晋の哀帝の興寧三年に生れ、宋の文帝の元嘉四年に、六十三歳を以て卒した。 若きより貧しき為に官途に就いたが、性に合はないので、しばしば辞して田園に帰った。 遂に四十一歳の時、彰澤の県令を最後に官を退いて再び出でず、優遊自適して、詩に酒に憂を忘れて、安らかに天年を終へた 嘗て「五柳先生伝」と題する自叙伝を戯作した。意約すれば左の如くである。 五柳先生伝 先生は何許の人か知れない。其の姓も字も詳らかでなく、宅の辺に五本の柳の樹が有るに因って五柳先生と親したのである。 物静かで言葉少く、営利を慕はない。請書を好むが、意味の余索は飴りやらず、気に入つた処が有ると、喜んで食を忘れる。 天性酒を嗜めど、家が貧しくて、常に得られるわけでない。親戚故旧は此の事情を知つてゐるので、時として酒席を設けて之を招くことが有ると、 出かけて遠慮なく御馳走になる。ただ酵ひさへすれば満足で、酵が廻れば、さつさと帰つて行き、少しも未錬はない。 住居はあばら屋で、日は射し込み、風は吹き通す。短い粗服は穴だらけ継だらけ。飯檀はママ空になるが、一向平気である。 日頃楽しみに詩文を作つて、相嘗思ふことを述べている。そして損得の念を忘れ、かくて一生を終わる次第である。 中華飲酒詩選 青木正児著 筑摩より(陶淵明、李白、白楽天が中心) |

|

|

岩波 中国詩人選集 陶淵明より |

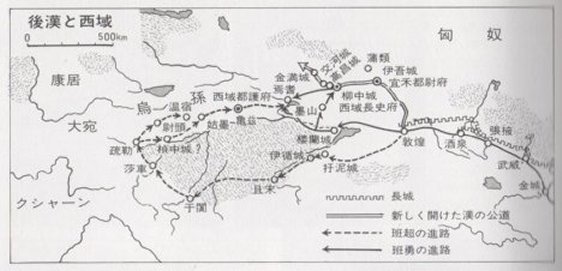

講談社 ビジュアル版 世界の歴史 草原の歴史 山田信夫 より

この図の左に大エン国がある。下図に月氏故地があるが張騫の頃はこの大エン国の向こうに追われていた

授業では交河がでるが高昌の周辺に出ている交河故城 は 講談社 中国の歴史 4 隋唐帝国 布目潮風に紹介されている。

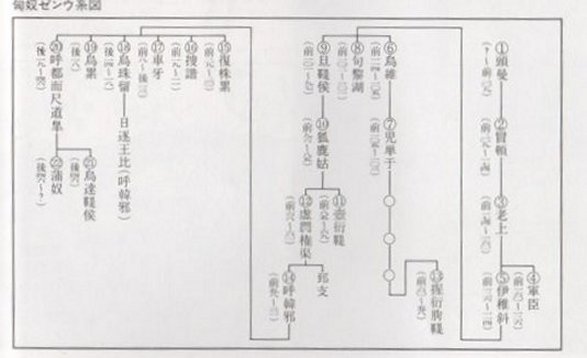

部下に絶対服従の逸話を残し、劉邦を取り囲んだこともあるボクトツ単于は二代目で、王昭君の嫁いだコカンヤ単于は14代目のようだ。

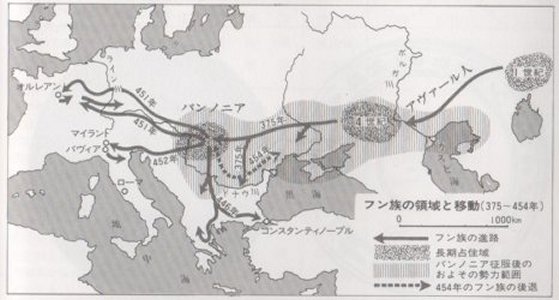

匈奴の漢字原音はヒュンヌという、匈奴は1世紀以降分裂を繰返し、4世紀の分裂部族の西走が,ヨーロッパで"フン族"と称され、ゲルマン民族大移動につながる

授業に屈原の話がよくでてくる。そういえば、最近、平勢教授に感心している。従来学説とは摩擦はあるようだが、感心するところが多い。

その著作を探索するうちに中国の歴史 講談社 蠣波教授監修 02に屈原、子産や孟ショウ君などがやそれらの相互関係が書いてある。

屈原などは神話時代かと思っていたが秦の統一前後だったことを知った。

講談社 ビジュアル版 世界の歴史 山田信夫 はスキタイ~始まり、ここに借用掲載した匈奴以降、突クツ、安ロクザンの時協力したウイグルなど

わかりやすく解説していく。最初は平凡社の東西文明の交流 1~5 などで調べだしたが、講談社 ビジュアル版 は高校教科書のサブBOOKによいと思う

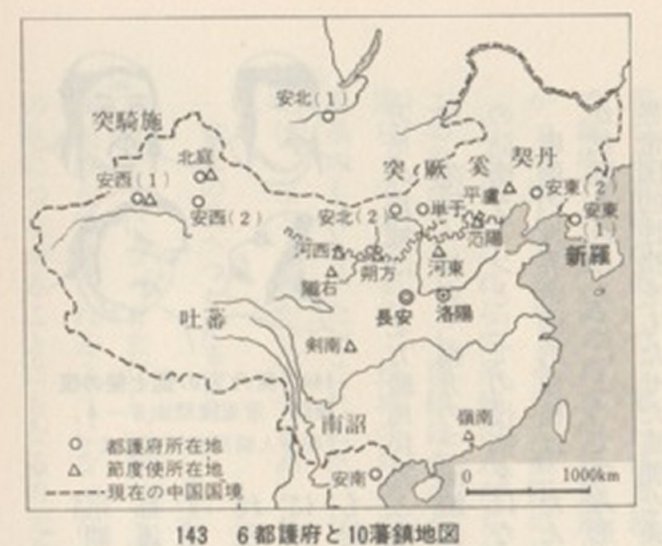

|

授業からの感想 実際に、辺塞に赴任しているので、書いてある地理は正確で、実感が伴う。 安西,北庭,平盧の節度使は長城の外であるので、武官でないと勤まらないが、それ以外は文官が丞相などの高級官僚への道でもあったようだ 下記の略歴に出てくる高仙芝は西欧に紙製法を伝播させたとする朝鮮系武将だ。タラス河の戦い? 岑参(しん しん、715年 - 770年)は中国盛唐の辺塞詩人。岑嘉州とも称する。詩人・高適と並び称される。 河南省南陽の出身。太宗功臣の岑文につながり江陵周辺にいた。744年の進士。 最初は都に適当な役職がなく、安西節度使高仙芝の書記や安西北庭節度使封常清の幕閣として西域にあった。 安禄山の乱があった757年に粛宗がいた鳳翔(注:陝西省宝鶏)にはせ参じて、杜甫らの推挙により右補闕となり、 その10月には粛宗に従って長安に赴く。 759年に?州(江南)の刺史となり、762年に太子中充・殿中侍御史となり関西節度判官を兼ね、 765年代宗の時に嘉州(注:四川省眉県)の刺史となった。 768年、官を辞して故郷に帰ろうとしたが途中で反乱軍に阻まれて成都にとどまり、その地で没する。享年56。 (以上 wikipediaと百度百科より) |

| 節度使名 | 治所 | 設置目的 | 設置年 | 兵力 |

| 安西 | 亀茲 | 天山南路の防衛、西突厥 | 710年 | 24,000 |

| 北庭 | 庭州 | 天山北路 | 712年 | 20,000 |

| 平盧 | 営州 | 室韋・靺鞨 | 719年 | 37,500 |

| 河西 | 涼州 | 吐蕃と突厥の連携阻止 | 710年 | 73,000 |

| 朔方 | 霊州 | 突厥 | 721年 | 64,700 |

| 河東 | 太原 | 突厥 | 711年 | 55,000 |

| 范陽 | 幽州 | 奚・契丹 | 713年 | 91,400 |

| 隴右 | ?州 | 吐蕃 | 713年 | 75,000 |

| 剣南 | 成都 | 吐蕃・吐谷渾 | 714年 | 30,900 |

| 嶺南五府経略使 | 広州 | 夷? | 711年 | 15,400 |

講談社 中国の歴史 4 隋唐帝国 布目潮風 より変形

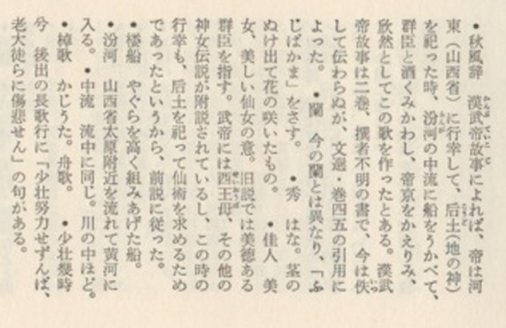

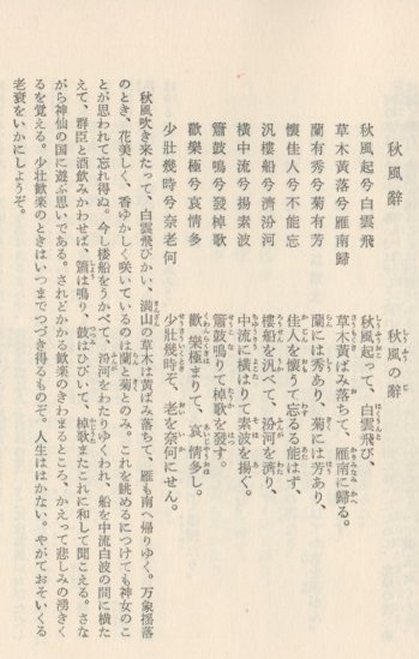

漢武帝 秋風の辞 漢詩体系 古詩源 集英社 内田泉之助 より |

|

|

|

|

|

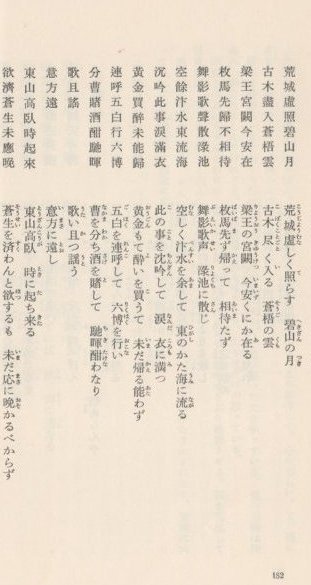

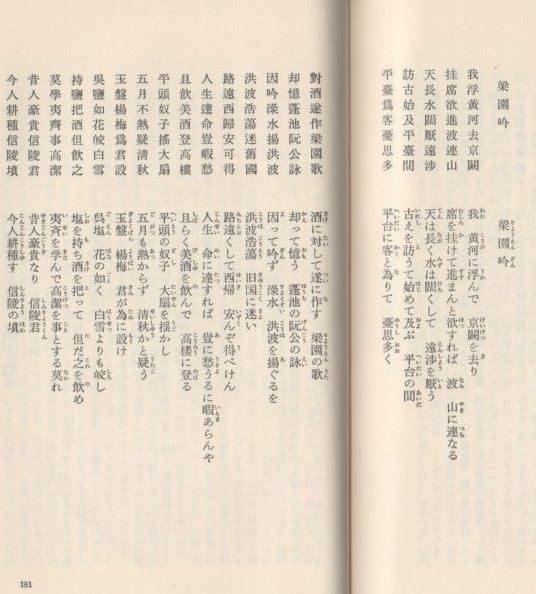

李白 梁園吟 中国詩人選集 李白 岩波 武部利夫 より |

|

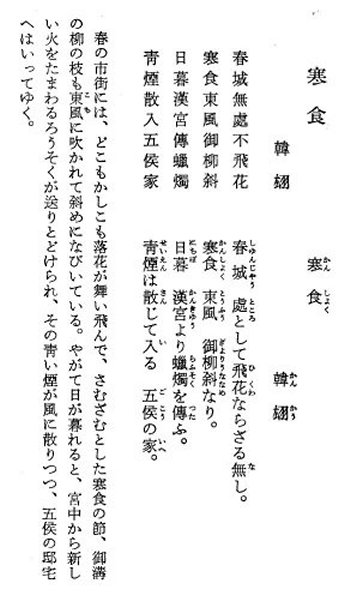

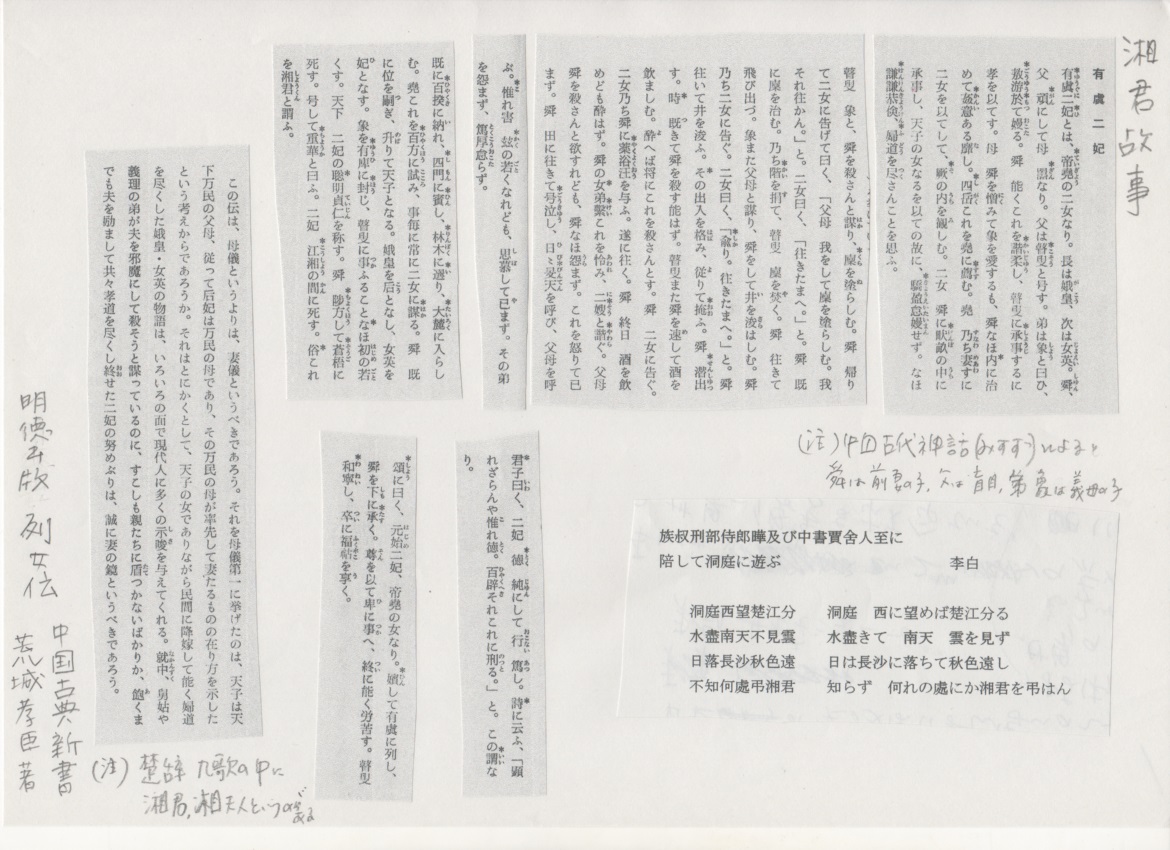

授業感想 櫨(炉)という漢字から司馬相如、卓文君の話 がでる。 湘我 から 洞庭湖の湘君伝説登場。 賈至(か し、718年 - 772年)は、中国盛唐の詩人。洛陽(河南省)の出身。字は幼幾(ようき)。一説には幼隣(ようりん)。賈曾の子。 開元23年(735年)に進士に及第、さらに天宝10戴(751年)、明経(めいけい)に及第、起居舎人・知制誥に至った。 安禄山の乱のときには、玄宗に従って蜀へ避難し、帝位を皇太子に譲る勅語を起草した。 その後、一時罪によって岳州(湖南省岳陽)に流され、そこで李白に会い、酒宴に日を送ったこともある。 その落ち、都に召還され、大暦5年(770年)には京兆尹兼御史大夫となり、右散騎常侍に至った。 (以上 wikipediaより) お詫び;手元の書籍から必要部をcopy用に切り出したら、本当に切り貼りだらけ。HP用は考えます。とりあえず掲載

|

|

授業感想 19日に続き また トビの花 が出てきた。

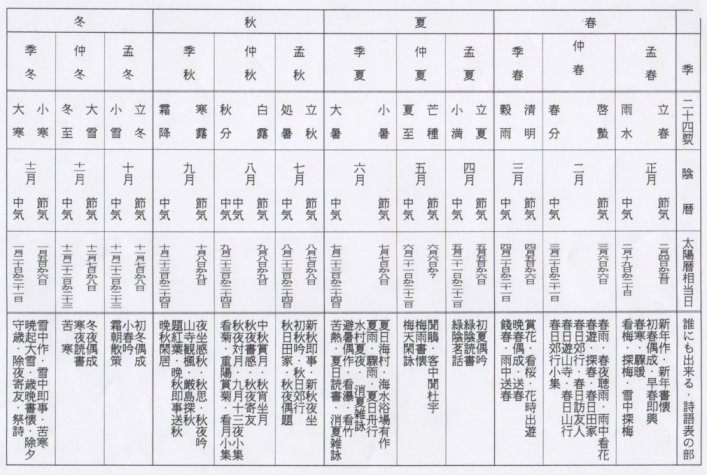

二十四節気 風月吟社 北口先生資料より補足 |

二十四番花 北口先生資料より補足2 |

|

感想 宋詞が出てきたので村上哲見 筑摩を読み出す(はかどらず)

竹添井井 覇橋 と 李白、王維 の 少年行 で 長安の周辺の地図 を要確認。 この地図の右端に新豊(劉邦が親父を移転させる為故郷豊をそっくり持ってきた)、そしてその横にコウモンとあるがあの有名なコウモン?

長安周辺 長安の春 東洋文庫 |

長安市内図 for 市場 特に 西の市(金市)長安の春 東洋文庫 |

洛陽と洛水 洛陽観覧記 中国古典文学大系21 平凡社 |

|

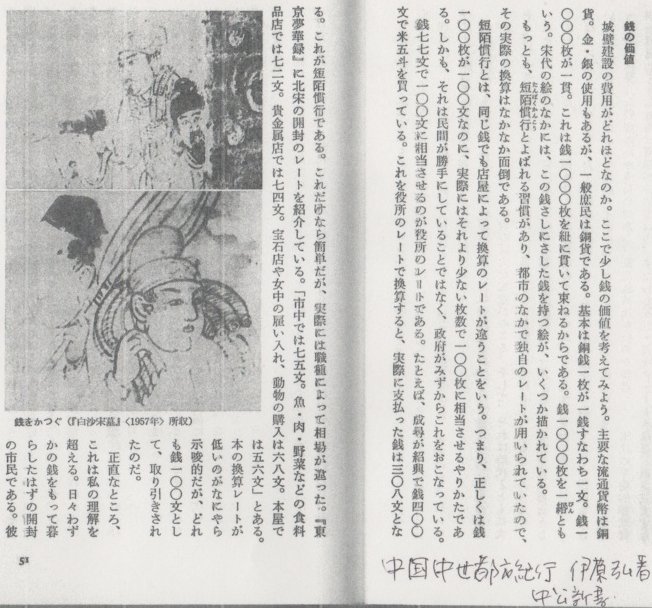

銭束と紐 ( 短百慣行 ) 中国中世都市紀行 中公新書 |

|

王維感想 王維 山西省出身だが若くして才能豊か。しかし、コネ優先の科挙ではスポンサ探しに苦労。おかげで21歳進士合格。 若さゆえの一言のおかげで左遷。でも、何でもできる。自然派の詩を作る、絵は南画の代表。おまけに美男子で宮女を騒がせる。 宮勤めに嫌気が差し早く引退。網川荘という広大な別邸で優雅な隠居生活。高官になった弟や息子ではないかといわれているハイテキとの同じ題での作詩もある。 |

|

|

お詫び;手元の書籍から必要部をcopy用に切り出したら、本当に切り貼りだらけ。HP用は考えます。とりあえず掲載

巫山神女神話 |

|

王昌齢感想 王昌齢 閨怨詩、辺塞詩 漢武帝の時楼蘭国にフ介子という使者を送り、楼蘭王を暗殺し、西域を支配したと知った。 武帝と三人の皇后貴妃(陳皇后、李夫人、衛子夫と平陽公主)と それらの縁者の将軍たち。衛青、李広、カク去ヘイの逸話。 |

|

|

折楊柳の唄 |

|

|

漢武帝 |

|

王昌齢感想 王昌齢 閨怨詩、送別詩 成帝と班ショウジョ、趙飛燕。 漱石感想 物の本(長尾雨山?)によると中国人からみて中国の一流詩人に肩を並べられるのは新井白石と漱石の二人とのコト。 五山文学漢詩詩集や江戸文学漢詩詩集を読んだが風景画などが多い。 西宮といえば、半解先生の漢詩道場を読んでいたら、男のくせに西宮と書いてある詩もあるらしい。 口ずさんだ音の響きのよさを大切にするためだ。 |

|

李白、杜甫感想 言い訳になるが、正確には覚えていない。あるはずの杜甫資料が手元にみあたらないからだ。 盛唐の花李白、近体詩の頂上杜甫の略歴とその時々の詩の観賞。絶品だった。 玄宗皇帝の時代によくこの人たちが同時代的に存在したことが神がかり的。 李白の仙人枠で採用された長安宮廷詩人としての栄華と宦官高力士との摩擦、免官後の漂白と杜甫との遭遇。 杜甫はおじいさん杜審言のたたりで科挙に通らず、失意のまま漂泊。形にとらわれない李白に対し、近体詩の文法の確立。 その他の人の詩は、結構、呉越の戦いや曹操の銅雀台など史話や神話が多く、勉強になった。 |

管理人:吉村