動物の繁殖行動と環境適応

シャープゲンゴロウモドキの繁殖行動とその戦略

生物は周囲の環境や異種、同種間生物との影響を持ちながら生活しておりますが、その中でも繁殖行動は種の維持に欠かせない行動であり、当然の事ながら、種によっても異なるし、同種であっても異なり、それぞれの生物は生息地の環境によって見事に適応しております。このような環境適応性を研究するには、特異な生態を有する生物は、良き研究対象であると言えます。例えば、寒い北方系の昆虫であるゲンゴロウモドキ属は、寒冷動物を代表するモデル生物には有用と考えられます。

北方系のゲンゴロウモドキ属の中でも比較的温暖な地方に生息する種として、メキシコに広く分布するDytiscus habilis(Say, 1834)が記録上、世界最南限種であると思われます(Roughley, 1990)。日本国内ではご存知シャープゲンゴロウモドキが南限種として知られております。本種はアジアに特有なゲンゴロウモドキで日本と中国(Wu,

1937)に記録が残っておりますが、シャープゲンゴロウモドキの近縁種であるDytiscus semisulcatusは、現在でもヨーロッパに生息しており、シャープゲンゴロウモドキの姉妹種として記載されています(Roughley,

1990)。

シャープゲンゴロウモドキがどのようにして温暖な地方に生息しているかを探るため、繁殖行動学的な側面からアプローチし研究を続けた結果、その見事な適応生態の一部を解明することが出来ました。

わかりやすくするために、前回と同様、クイズ形式でご紹介します。詳細は原著論文を御覧下さい。また、メールでの質問は大歓迎です。

Q1 シャープゲンゴロウモドキ交尾時期はいつ?

Q2 シャープゲンゴロウモドキの孵化時期はいつ?

Q3 シャープゲンゴロウモドキの孵化に必要な温度範囲は?

Q4 おまけクイズです。右図は千葉県某所にて、4月上旬に撮影しました。色々な水生生物がいます。私が目視しただけでもタイコウチ1、コオイムシ10弱、アカガエルの幼生10弱、シャープゲンゴロウモドキの初令幼虫2、カゲロウ幼虫多数など確認できます。どこにいるかわかりますか?

解 答

A1 11-2月頃が正解です。

シャープゲンゴロウモドキの交尾時期は秋から春と言われており、確かにこの時期になると水槽内や自然下でも交尾している個体を頻繁に観察することが出来ます。しかしながら、「交尾行動=繁殖」と言う方程式が必ずしも成り立つとは限りません。なぜなら、シャープゲンゴロウモドキは、複数回の交尾(多回交尾)を行いますので、全ての交尾が必ず繁殖につながっている実験的根拠はこれまで全くなかったからです。最初のたった一回の交尾だけで繁殖が成立しているのかもしれません。あるいは何度も交尾をすることによって、繁殖率を高めているのかもしれません。このことを証明するためにいくつかの実験を行った結果、11-2月の間に雌雄を1ヶ月間だけ同居させるだけで繁殖は成立することがわかりました。また、たった1回の交尾でも初春に産卵、孵化したことなどから、交尾栓が確認できた時点で受精に必要な精子の受け渡しは完了していることも証明することが出来ました。従って、精子はメスの体内で数ヶ月間生存し続け、産卵直前に受精する仕組みとなっていると考えられます。これは、メスにとってはできるだけ早く優秀なオスの遺伝子を確保できるし、オスにとってはより多くのメスに自分の遺伝子をばらまくことが出来、雌雄、双方にとって繁殖上のメリットになると考えられます。とても合理的な繁殖戦略だと思われます。

A2 4月を中心とした3-5月が正解です。

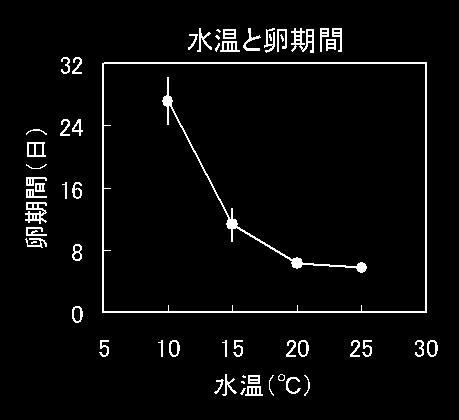

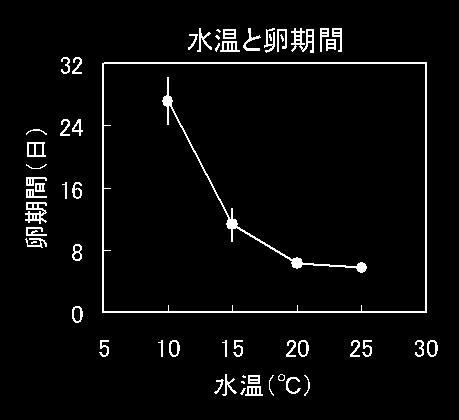

千葉県の本種生息地において、4月上旬に各令幼虫の推定個体数の調査を行った際、1-3令の全ステージが共存していました(Inoda,

et al. unpublished data)。しかも、3令幼虫が大多数を占めていました。また、この時期とほぼ同じ水温(約10℃)で卵を人工的に管理すると卵期間は約27日間であることから、産卵時期は2-3月頃と推定できました。実際にこの時期に野外で卵も確認できました(Inoda

and Tsuzuki, 1999)。

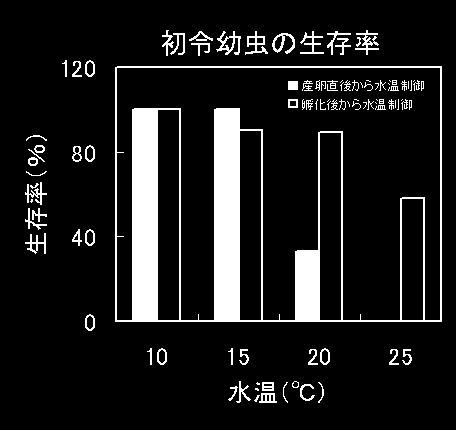

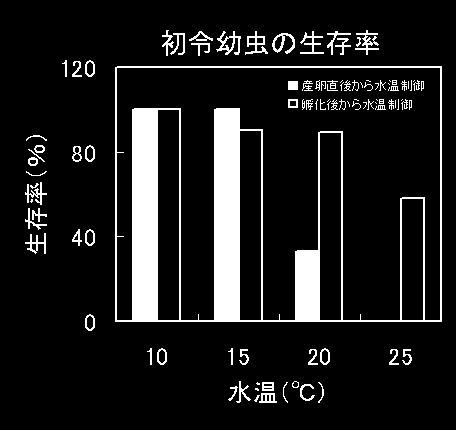

A3 4-15℃が正解です。

産卵直後の卵を様々な水温下で管理し、初令幼虫の生存率を調べると、20℃以上の水温では生存率が急激に落ちます。ところが、低温下で孵化した初令幼虫は25℃でも高い生存率を示します。従いまして、15℃以下の水温に保つことが卵や初期幼虫の生存には重要と言えます。これらのことから、生活史の一部(卵~初令幼虫初期)に温度感受性の高い時期を持っているために、早くから交尾を開始し、水温の冷たい初春にすみやかに産卵することは、本種が温暖な地方で生き抜くための必要不可欠な適応戦略と考えられます。しかしながら、卵の発育限界温度(卵が発生するのに必要な最低温度)は約3.8℃であることから、これ以下の水温下では卵の発育は起こりません。また、卵の有効積算温度(卵が発育するための必要な最低温度で(卵の管理温度-卵の発育限界温度)×孵化日数で求めることが出来ます)は、約120℃・日です。卵の発育限界温度や有効積算温度は種によっても違いますし、同種であっても生息地の緯度によっても異なることが報告されております(Campbell,

et al., 1974)。さらには、卵の発育限界温度や孵化までの積算温度は、種の潜在的な分布や繁栄を知る良き指標であると報告されております(Messenger,

1959, 1970)。

シャープゲンゴロウモドキの卵期間の推定方法

シャープゲンゴロウモドキの孵化日数(卵期間)を予想してみよう。

シャープゲンゴロウモドキの産卵時期になると「産卵した卵はどのくらいで孵化するの?」と言う質問が一番多いので、簡便に予測する方法を公開します。

以下の数式から簡単に卵期間推定することが出来ます。飼育水の水温が一定なことが条件ですが、1日の平均水温を代入してもほぼ同様な値を得ることが出来ます。ただし、①できるだけ産卵直後の卵を用いる、②便宜的な手法のため正確ではない、③温度範囲は4℃より大きい数値を代入する、④15℃以上では生存率が下がる、ことなどをご了解ください。正確に卵期間を知りたい方は、メールでお問い合わせください。なお、上記グラフ(水温と卵期間)から概数を読み取るのが一番手っ取り早いです。

卵が孵化するまでの日数=120÷(水温-4)

例えば、産卵直後の卵を15℃管理する場合、120÷(15-4)=10.9となり、計算上、約11日程度で卵は孵化すると予想できます。

なお、もっと正確に推定する方法は、DIYを参照ください。 |

ゲンゴロウモドキ属においても、生息環境の違いによって卵の発育限界温度が異なることをカナダのアルバータ大学のAiken教授が報告しております(1986)。極寒のカナダに生息するD. alaskanusとヨーロッパに生息するD. marginalisの卵の発育限界温度は、それぞれ4.8℃(Aiken, 1986)、3.2℃(Blunck, 1916)であり、卵の有効積算温度はそれぞれ、130℃・日、190℃・日であることを報告しております。Aiken教授はこの2種の卵の発育限界温度及び卵の有効積算温度を共分散分析によって解析した結果、統計学的に差があり、生息地の環境によって、卵の発育限界温度や卵の有効積算温度に違いがあることを発表しました。ところが、Inoda(2003)はシャープゲンゴロウモドキを用いて卵の発育限界温度及び卵の有効積算温度を求め、既に発表されているD. alaskanusとD. marginalisをAiken教授と同様な手法によって比較解析した結果、驚くべきことに、この3種において卵の発育限界温度と卵の有効積算温度には有意な差が認められないことを発表しました。1年の半分は氷で覆われているようなカナダの寒冷地に生息するゲンゴロウモドキ(D. alaskanus)と房総半島という温暖な地に生息しているゲンゴロウモドキ(D. sharpi)の卵の発育限界温度と有効積算温度が同じだということは、とても興味深い事実です。より北方に生息するD. alaskanusの方が卵の有効積算温度が低く、同じ水温ならD. marginalisよりも卵の成長が早く、より寒い地方に生息する適応機構だというAiken教授の学説をシャープゲンゴロウモドキを使って見事に覆しました。このことは、ゲンゴロウモドキ属の分布の多様性は、卵の発育限界温度や卵の有効積算温度などの生理学的な要因によって決定付けられるのではないことも併せて証明されたことになります。つまり、シャープゲンゴロウモドキは、長い進化の間に独自に生活史を温暖な繁殖環境に応じて調節することに成功した種だと考えられます。その結果、早期に交尾を開始し、水温のまだ冷たい初春に産卵することによって、限られた温暖な生息地で今まで生き延びてきたと言えます。

ゲンゴロウモドキ属においても、生息環境の違いによって卵の発育限界温度が異なることをカナダのアルバータ大学のAiken教授が報告しております(1986)。極寒のカナダに生息するD. alaskanusとヨーロッパに生息するD. marginalisの卵の発育限界温度は、それぞれ4.8℃(Aiken, 1986)、3.2℃(Blunck, 1916)であり、卵の有効積算温度はそれぞれ、130℃・日、190℃・日であることを報告しております。Aiken教授はこの2種の卵の発育限界温度及び卵の有効積算温度を共分散分析によって解析した結果、統計学的に差があり、生息地の環境によって、卵の発育限界温度や卵の有効積算温度に違いがあることを発表しました。ところが、Inoda(2003)はシャープゲンゴロウモドキを用いて卵の発育限界温度及び卵の有効積算温度を求め、既に発表されているD. alaskanusとD. marginalisをAiken教授と同様な手法によって比較解析した結果、驚くべきことに、この3種において卵の発育限界温度と卵の有効積算温度には有意な差が認められないことを発表しました。1年の半分は氷で覆われているようなカナダの寒冷地に生息するゲンゴロウモドキ(D. alaskanus)と房総半島という温暖な地に生息しているゲンゴロウモドキ(D. sharpi)の卵の発育限界温度と有効積算温度が同じだということは、とても興味深い事実です。より北方に生息するD. alaskanusの方が卵の有効積算温度が低く、同じ水温ならD. marginalisよりも卵の成長が早く、より寒い地方に生息する適応機構だというAiken教授の学説をシャープゲンゴロウモドキを使って見事に覆しました。このことは、ゲンゴロウモドキ属の分布の多様性は、卵の発育限界温度や卵の有効積算温度などの生理学的な要因によって決定付けられるのではないことも併せて証明されたことになります。つまり、シャープゲンゴロウモドキは、長い進化の間に独自に生活史を温暖な繁殖環境に応じて調節することに成功した種だと考えられます。その結果、早期に交尾を開始し、水温のまだ冷たい初春に産卵することによって、限られた温暖な生息地で今まで生き延びてきたと言えます。

でもどうして、シャープゲンゴロウモドキだけが温暖な地方であえてこんな危険な繁殖行動を行う必要があったのでしょうか?

ゲンゴロウモドキ(D. dauricus)やエゾゲンゴロウモドキ(D. marginalis czerskii)のようにもっと寒い北へと進出し、生息地を北へと拡大していけば種がもっと繁栄すると考えられます。でも、そうならなかったのは一体なぜでしょう。研究材料として興味の尽きない昆虫です。

A4 私も正確に種及び個体数を把握しておりませんので、この解答はこの場では致しませんので皆さんでお考え下さい。それよりも、この写真はシャープゲンゴロウモドキの基本的な生態情報が凝集されているすばらしい光景だと思います。

[参考文献]

T. Inoda (2003)

Mating and reproduction of predaceous diving beetles, Dytiscus sharpi, observed under articificial breeding conditions. Zoological Science, 20:377-382.

ゲンゴロウモドキ属においても、生息環境の違いによって卵の発育限界温度が異なることをカナダのアルバータ大学のAiken教授が報告しております(1986)。極寒のカナダに生息するD. alaskanusとヨーロッパに生息するD. marginalisの卵の発育限界温度は、それぞれ4.8℃(Aiken, 1986)、3.2℃(Blunck, 1916)であり、卵の有効積算温度はそれぞれ、130℃・日、190℃・日であることを報告しております。Aiken教授はこの2種の卵の発育限界温度及び卵の有効積算温度を共分散分析によって解析した結果、統計学的に差があり、生息地の環境によって、卵の発育限界温度や卵の有効積算温度に違いがあることを発表しました。ところが、Inoda(2003)はシャープゲンゴロウモドキを用いて卵の発育限界温度及び卵の有効積算温度を求め、既に発表されているD. alaskanusとD. marginalisをAiken教授と同様な手法によって比較解析した結果、驚くべきことに、この3種において卵の発育限界温度と卵の有効積算温度には有意な差が認められないことを発表しました。1年の半分は氷で覆われているようなカナダの寒冷地に生息するゲンゴロウモドキ(D. alaskanus)と房総半島という温暖な地に生息しているゲンゴロウモドキ(D. sharpi)の卵の発育限界温度と有効積算温度が同じだということは、とても興味深い事実です。より北方に生息するD. alaskanusの方が卵の有効積算温度が低く、同じ水温ならD. marginalisよりも卵の成長が早く、より寒い地方に生息する適応機構だというAiken教授の学説をシャープゲンゴロウモドキを使って見事に覆しました。このことは、ゲンゴロウモドキ属の分布の多様性は、卵の発育限界温度や卵の有効積算温度などの生理学的な要因によって決定付けられるのではないことも併せて証明されたことになります。つまり、シャープゲンゴロウモドキは、長い進化の間に独自に生活史を温暖な繁殖環境に応じて調節することに成功した種だと考えられます。その結果、早期に交尾を開始し、水温のまだ冷たい初春に産卵することによって、限られた温暖な生息地で今まで生き延びてきたと言えます。

ゲンゴロウモドキ属においても、生息環境の違いによって卵の発育限界温度が異なることをカナダのアルバータ大学のAiken教授が報告しております(1986)。極寒のカナダに生息するD. alaskanusとヨーロッパに生息するD. marginalisの卵の発育限界温度は、それぞれ4.8℃(Aiken, 1986)、3.2℃(Blunck, 1916)であり、卵の有効積算温度はそれぞれ、130℃・日、190℃・日であることを報告しております。Aiken教授はこの2種の卵の発育限界温度及び卵の有効積算温度を共分散分析によって解析した結果、統計学的に差があり、生息地の環境によって、卵の発育限界温度や卵の有効積算温度に違いがあることを発表しました。ところが、Inoda(2003)はシャープゲンゴロウモドキを用いて卵の発育限界温度及び卵の有効積算温度を求め、既に発表されているD. alaskanusとD. marginalisをAiken教授と同様な手法によって比較解析した結果、驚くべきことに、この3種において卵の発育限界温度と卵の有効積算温度には有意な差が認められないことを発表しました。1年の半分は氷で覆われているようなカナダの寒冷地に生息するゲンゴロウモドキ(D. alaskanus)と房総半島という温暖な地に生息しているゲンゴロウモドキ(D. sharpi)の卵の発育限界温度と有効積算温度が同じだということは、とても興味深い事実です。より北方に生息するD. alaskanusの方が卵の有効積算温度が低く、同じ水温ならD. marginalisよりも卵の成長が早く、より寒い地方に生息する適応機構だというAiken教授の学説をシャープゲンゴロウモドキを使って見事に覆しました。このことは、ゲンゴロウモドキ属の分布の多様性は、卵の発育限界温度や卵の有効積算温度などの生理学的な要因によって決定付けられるのではないことも併せて証明されたことになります。つまり、シャープゲンゴロウモドキは、長い進化の間に独自に生活史を温暖な繁殖環境に応じて調節することに成功した種だと考えられます。その結果、早期に交尾を開始し、水温のまだ冷たい初春に産卵することによって、限られた温暖な生息地で今まで生き延びてきたと言えます。