水生生物を飼育する際、種類によっては年間を通して水温を一定に保つ必要があります。また、夏季など水温が異常上昇するのを軽減することも必要となってきます。そのためヒーター及びクーラーと温度制御装置を併用し、適度な水温を保つことは大変重要です。ペットショップ等で市販されているサーモスタット等が温度制御装置に相当します。普通に入手できるのは、ヒーター制御用の温度制御装置が多く、冬季に水温を温めるために使うのが一般的です。例えば温度を25℃に設定したい場合、それ以下の水温になるとヒーターのスイッチが自動的に入り、25℃になったら自動的に切れるというものです。一方、夏季にファン等の冷却機を使って水温を下げるブリーダーも多くおり、いわゆる逆サーモスタットと呼ばれている制御装置も市販されております。これは、ある水温まで降下した際にファン等の冷却機のスイッチを切り、それ以下の温度にならないようにします。ところが、ヒーターとクーラーの両方を制御する装置はペットショップやホームセンターではなかなか入手できません。研究用機器としては容易に入手可能ですが、一番安いものでも1万円程度はするため、私のような貧乏研究者には、気軽に購入できません。ましてや、複数個必要となった場合など、あきらめざるを得ません。たとえ入手できたとしても、温度制御の精度が意外と悪く、研究用の温度制御には使えない場合もあります。そこで、安価で精度の高い温度制御装置の自作を試みました。コンセプトは「安価」で「高精度」です。

以下のような設計を考えてみました。

| ①温度制御装置に制御したい外部機器(ヒーターまたはクーラー)を接続して制御する。 |

| ②切り替えスイッチにて、ヒーターまたはクーラーのどちらかを制御する。 |

| ③ヒーター(クーラー)が駆動中は赤い(青い)パイロットランプを点灯する。 |

| ④AC100V、最大500Wの外部機器の制御を可能とする。 |

この制御方法実現するためには、大変便利な「サーモコンパレータキットTC100」というのが千石電商で発売されており(1280円)、これを使いました。実は、約5年程前にこのキットを購入しましたが、共同研究者から温度制御装置を頂き、キットは作りかけのまま眠った状態でした。とりあえず、半田付けし何とか作動することが出来ましたが、ある日突然、作動しなくなってしまいました。結局原因がわからず、そのままになっていました。また同じキットを買うのも悔しかったことと、一つ一つの電子パーツの役割を学ぶためにも困難な選択をしました。つまり、マニュアルに掲載してあるパーツリスト並びに回路図を見て、これをすべて買い揃え、新たに作ることにしました。基盤の設計から配線まで、白紙の状態からのスタートでした。

説明が遅れましたが、このサーモコンパレータキットとは、一体どういう物かを簡単に説明いたします。2個のサーミスター(温度センサー)を使い、両サーミスター間に温度差を生じるとリレーがonすることで外部接続機器(ヒーターまたはクーラー)の電源を制御し、温度を一定に保つという電子回路です。どちらか一方のサーミスターを固定抵抗あるいは可変抵抗にすることで、一定温度あるいは任意の温度を保つことが出来ます。今回はこのキットを使うという前提でお話を進めます。回路図やパーツもこのキットの説明書に詳細に記載されておりますので、そちらをご参照ください。若干、このキットを改造し使いました。温度制御時のパイロットランプとして、LED(緑、2.8V、20mA)とカーボン抵抗(1/4W、470Ω)を回路に追加しました。コンパレータキットTC100以外に揃えたパーツを下記に記載しました。パーツは上記、千石電商のほか、秋月電子通商で購入しました。

| パーツ | スペック・型番等 | 単価 | 備考 |

| LED (高輝度、緑) | TLGE160、 20mA、 2.8V | 42円 | 足の長い方がプラスで、短いほうがマイナスです。DC電源を用いる場合、極性を間違えると破損します。赤LEDはコンパレータ用に使いました。 |

| 電源(ACアダプタ) | 廃品利用(12V) | 廃品の再利用(以前、アマチュア無線で使っていたものでKENWOOD製) | |

| カーボン皮膜抵抗 (1/4W、470Ω)±5%) |

タクマン電子 RD25、470 | 6円 | LEDの制限抵抗として使用。 |

| ユニバーサル基盤 | (Sunhayato ICB-88) | 105円 | サーモコンパレータ作るための基盤。 |

| DCジャック | 70円 | 今回用いたDCジャックは、温度制御回路の電源用(DC12V)の入力端子です。 | |

| ケース | ダイソーのタッパ(600mL) | 105円 | |

| 切り替えスイッチ | 廃品利用 | ||

| 温度制御用メインスイッチ | 廃品利用 | ||

| ネオンランプ(赤と緑) | AC110V | 赤(100円) 緑(110円) |

赤と緑を使いました。ヒーターが作動中の時は「赤」、クーラーが作動中の時は「緑」のネオンラプが点灯するようにします。 |

| ACソケット | 80円 | ヒーターあるいはクーラー等の外部制御装置の入力端子。 | |

| 可変抵抗 | B250KΩ(ツマミ付)USV16K4-250KΩ | 116円 | |

| サーミスター | 家にあったものを利用。 | 自宅で使用している市販のデジタル温度計のほとんどがこのサーミスターでしたので、これを用いました。温度と抵抗特性はこちらをご覧下さい。 | |

| サーミスター用ジャック | 70円 | 温度センサー用の入力端子は音楽用のモノラル端子を使用。 | |

| ヒューズホルダー | (マル信無線電機 MF-520) | 53円 | 3A対応ですが、5Aで使いました。 |

| コードブッシュ | (0.75SQ平行コード)S-08 | 53円 | ACコードをいためないためのパーツ。 |

|

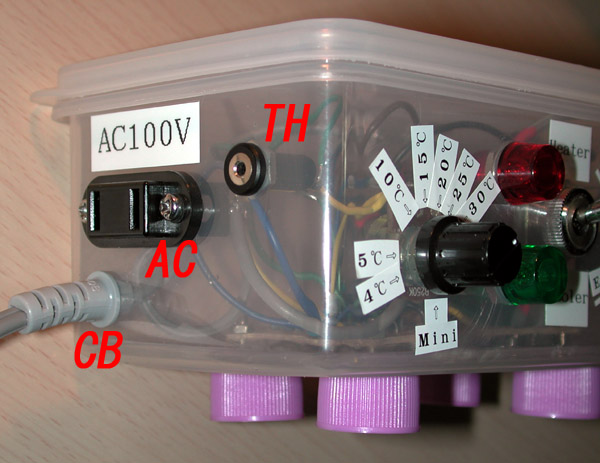

| VR:可変抵抗(温度を調整するつまみ) LH:ヒーター用ネオンランプ(ヒーターがON時に点灯) LC:クーラー用ネオンランプ(クーラーがON時に点灯) SW:ヒーターとクーラーの切り替えスイッチ MSW:ヒーター制御用メインスイッチ L:足 |

|

| TH:サーミスター入力端子 AC:ACソケットで外部制御装置入力端子(ヒーターあるいはクーラーの入力) CB:コードブッシュ |

|

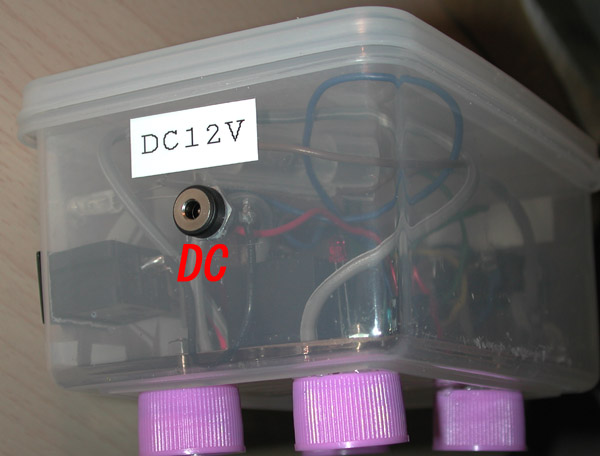

| DC:DC入力端子(サーモコンパレータを作動させるための電源でDC10-16.5Vで作動する) |

|

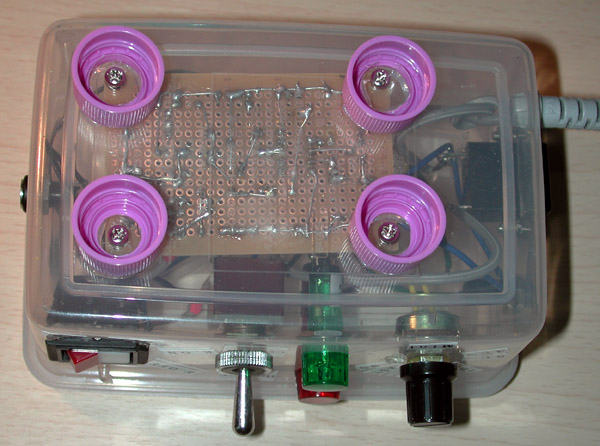

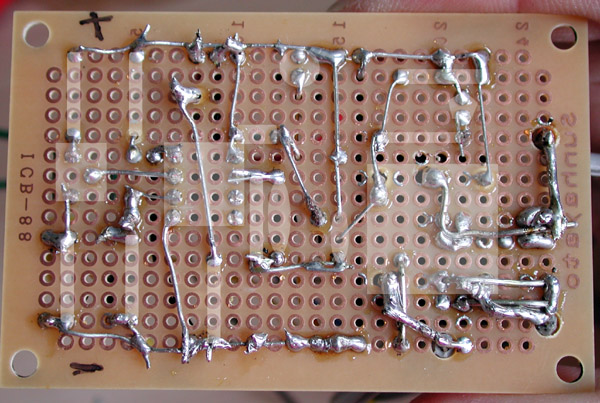

| 裏側の画像 |

パーツは秋葉原の千石電商または八潮の秋月電子で購入しましたが、ACアダプター、コード、ネジ等は廃品を利用しました。これを作製している期間、良く秋葉原に通いました。例の通り魔事件があった2008年6月8日の前後(6月6日と6月14日)にも事件場所を通りました。娘が通っている小学校にも近いし、人事では済まされないと感じております。

|

|

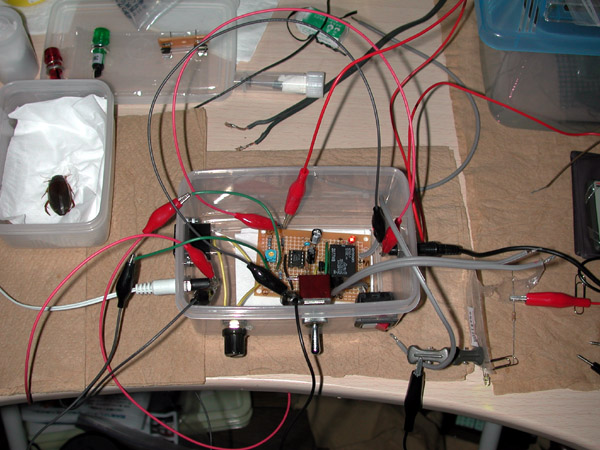

| 作成中のサーモコンパレータ | 回路の動作確認中 |

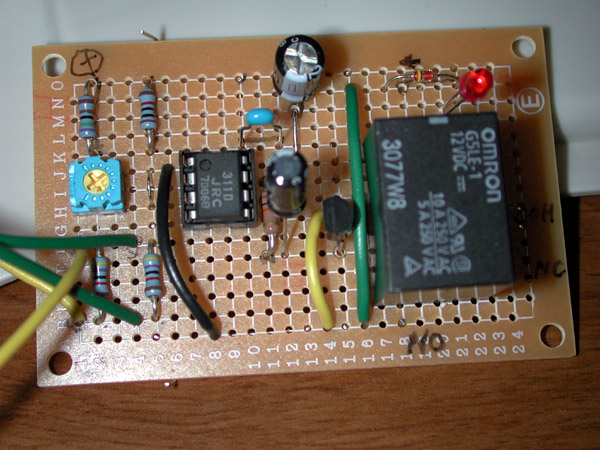

まずはサーモコンパレータの作製から着手しました。回路図に沿って、ただ、パーツを半田で取り付け、リード線等で配線しました。

|

|

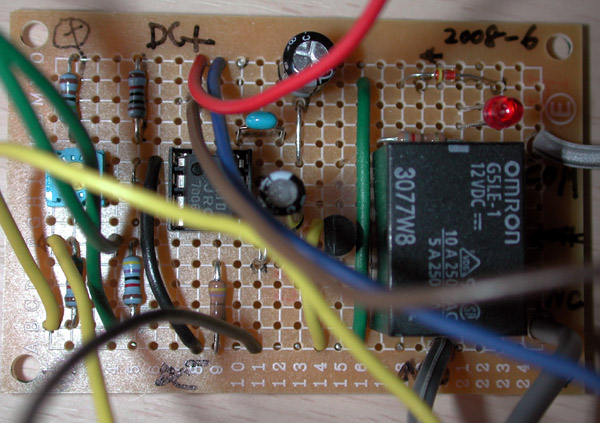

| 完成したサーモコンパレータ(表側) | 作成中のサーモコンパレータ(裏側) |

|

冒頭でも記載した通り、コンパレータキットとほぼ同じ回路ですが、温度制御時のパイロットランプとして、緑のLEDを発光させるためにLED(緑、2.8V、20mA)とカーボン抵抗(1/4W、470Ω)を回路に追加してあります。なお、画像には、ICの隣に小さいコンデンサが搭載されておりますが、最終的にははずしております。 また、リレーを搭載する際、基盤の穴のサイズと位置が若干ずれていたため、リレーを半田する5箇所はドリルによって穴を大きくしています。 サーモコンパレータキットと同等のパーツを購入した場合、約823円となり、キットを購入するよりも安かったです。ただし、手間暇は相当かかりました。でも、勉強できたと思えば全く苦にはなりませんでした。 |

| 上記パーツと同じ配置に白い影を重ね合わせました。 |

「主要パーツの説明」

| サーミスター(温度センサー) | ||

|

||

| 今回使用した温度センサーは、自宅にたくさんある普通のデジタル温度計(冷蔵庫用電子温度計PC-3300等)に付属していた物を使いました。サーミスターは温度によって抵抗値が変わる半導体です。通常、温度が上がるとサーミスターの抵抗値は下がります。逆に温度が下がると抵抗値は上がります。今回手持ちのサーミスターをテスターにて温度と抵抗値の関係を調べ、その結果が下図です。この結果及び4℃前後の水温まで制御できるよう、250kΩの可変抵抗を使用することにしました。 |

|

| 今回使用したサーミスターの温度と抵抗値の関係 |

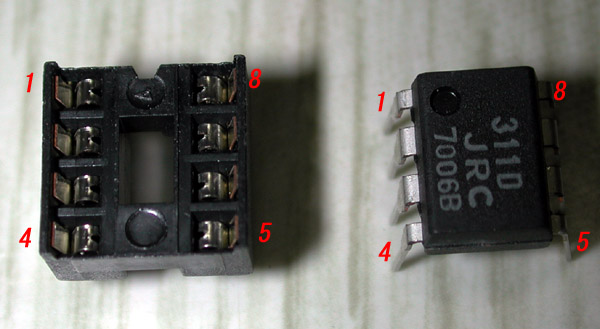

| ICソケット(左)とボルテージコンパレータ(右) |

|

| 今回使用したのは、NJM311Dと言うICを使用しました。以下の説明は本ICに対するもので、他のICではピンの番号が違っている可能性があるため、各ICの説明書に沿って使用してください。 2つのサーミスターの温度を電圧として比較するICです。一方のサーミスター(Th1:可変抵抗に接続)ともう一方のサーミスター(外部センサー:Th2)との抵抗値の違いから電圧の差を比べます。半固定抵抗からVCの2番ピンにその信号が入力され、7番ピンから抵抗を経て出力され、トランジスタへ入っていきます。8番ピンはプラス、1番と4番ピンはマイナスに接続します。写真は左下はICソケットです。右下写真がIC本体となり、この本体をソケットに差し込んで使います。差し込む際、極性(向き)があるため注意しましょう。なお、下記の写真のピン番号は左上から下へ1番から4番、右下から右上へ5番から8番となっています。 参考までにすべてのピン配置を記載しておきます。今回の配線に必要なピンは、1、2、3、4、7、8です。5と6は使いません。 1:GND 2:+INPUT 3:-INPUT 4:V- 5:BAL 6:BAL/STROBE 7:OUTPUT 8:V+ コンパレータの機能を簡単に説明します。 |

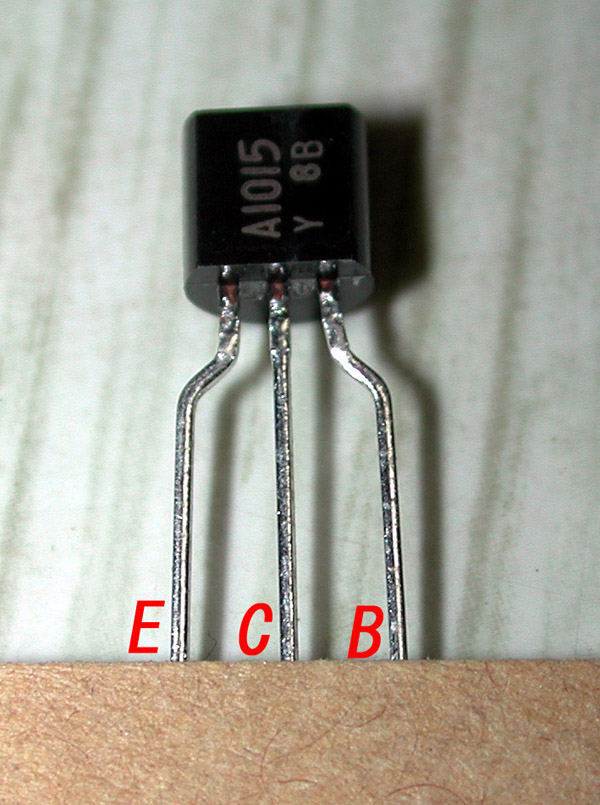

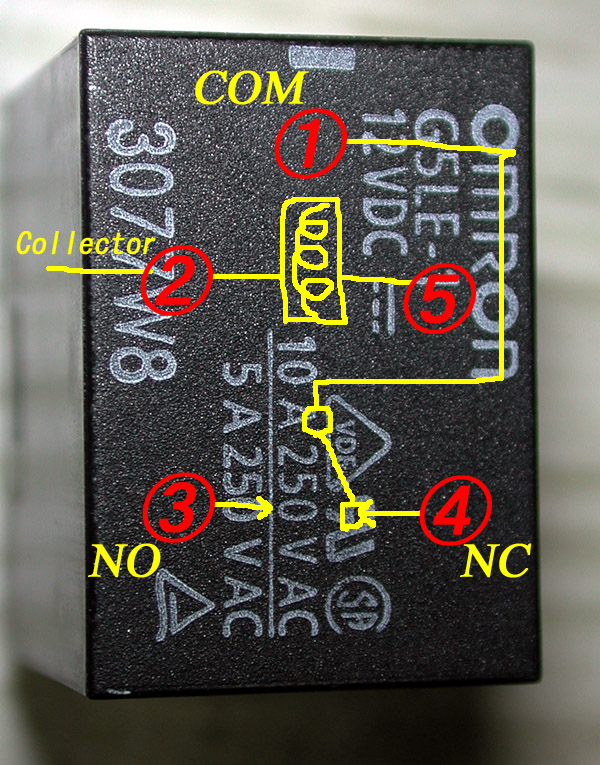

| トランジスタ | リレー |

|

|

| トランジスタの大きな役割として、「増幅作用」と「スイッチング作用」が有名ですが、本回路においては後者のリレーのスイッチングを行っています。今回使用したトランジスタはPNP型です。温度差として比較された信号が、トランジスタによってスイッチとして働き、リレーをONあるいはOFFにします。ON(OFF)することで外部接続機器の入力をON(OFF)することができます。E(Emitter)、C(Collector)、B(Base)の3つの足を持っています。上記のVCから得られた信号は、トランジスタのBに入ってきます。Eはプラスに接続され、Bに信号が入ってくると、E-C間に電流が流れます。Cはリレーの2番ピンへと流れます。今回用いたトランジスタはPNP型です。Bに入ってくる信号がマイナスの時、E-C間に電流が流れます。もし、Bにプラスの信号がきた場合、トランジスタのスイッチングは起こりません。ちなみに、NPN型トランジスタの場合は、この逆でBにプラス信号が入って来て初めてE-C間に電流が流れます。 | 今回使用したのは、OMRONG5LEDと言うリレーを使用しました。以下の説明は本パーツに対するもので、他のリレーではピンの番号が違っている可能性があるため、それぞれの説明書に沿って使用してください。 外部接続機器の電源を制御するパーツです。今回用いたのは1極C接点タイプのパワーリレーです。自動販売機、家電製品あるいはOA機器に広く用いられているリレーです。裏側にすると5個のピンがあります。上側からそのピン番号を書きました。ただし、正確な位置ではありません。リレーがOFFの状態ででは、1番ピンはCOM(Common:共通)、3番ピンはNO(Normally Open:通常開放)、4番ピンはNC(Normally Close:通常閉鎖)となります。つまり、リレーがOFFの時は1番ピント4番ピンは通電しているということです。もし、トランジスタからの信号が2番ピンから5番ピンへと入れば、コイルに負荷を生じ、その結果リレーが駆動し、スイッチが入り3番ピンと接続します。 |

| 電球を熱源として、ヒーターの動作テスト風景 電球の下方にサーミスターをセットし、電球によってサーミスターが暖めれ、温度が上昇すると電球が自動的に切れます。室温25℃、センサーの温度が30℃になると電球が切れるような条件で実験しました。スイッチが入ると赤のネオンランプが点灯すると同時に電球も点灯する様子がわかります。 |

ペルチェを使ってのクーラー動作テスト風景 ペルチェに搭載したファンが作動すると紙切れが上に吹き上がります。所定の温度にまで下がるとクーラーが切れ、紙切れがたおれます。サーミスターはペルチェの下に置きました。ちなみに、気温25℃、センサーの温度15℃になるとクーラーのスイッチが切れるように設定し、実験しました。緑のネオンランプ(実際には、オレンジ色っぽく見える)とペルチェクーラーが連動するのが確認できます。 |

次に、外回りの配線をどうするか考えてみました。

|

| 上記のアニメーションは、ヒーター駆動時を想定した電気の流れを模式図的に示しています。 切り替えスイッチを上(ヒーター)にすると、1-2間と5-6間が通電します。また、下にすると(クーラー)2-3間と4-5間が通電します。ここで、2-5間に銅線等でバイバスを作ります。こうすることで、切り替えスイッチを上にすると、1-2-5-6間が通電するようになります。同様に、切り替えスイッチを下にすると、2-3-4-5間が通電します。リレー(RY)を介した電気が切り替えスイッチ(SW)で2つの接点(5と6)に分岐され、5はACソケットに接続された負荷(ヒーター)を駆動します。同時に6からの電気は赤のパイロットランプを点灯させます。 クーラー稼動時は、3-2-5-4間が通電し、クーラー駆動と同時に青いパイロットランプが点灯します。 |

|

| 今回自作した温度制御装置と約1万円で市販されているものと温度の制御能力を比較してみました。 室温28℃、設定温度(約12℃)として、発泡スチロール内(保冷材在中)にセンサーとロガーの設置し、実験を開始した。温度は5分おきに発泡スチロール内に設置したデーターロガーにて記録した。 黒まる:市販の温度制御装置 白まる:今回自作した温度制御装置 三角:温度制御なし 市販のものは±2℃、自作(DIY)は±1℃であり、DIY制御装置の方が、温度の振れが少なく精度が高かった。 |

最後に、コンセプトである「安価」と「高精度」の両方が満たされたものとなり、個人的には大変満足しております。本温度制御装置を用いてシャープゲンゴロウモドキの生理学的な研究を行い、2007年に論文として発表しております(Temperature-dependent regulation of reproduction in the diving beetle Dytiscus sharpi (Coleoptera: Dytiscidae). Zoological Science 24: 1115-1121 (2007))。

ところで、今回の作った「ThermoRegulator 1」の不満な点として、以下に挙げました。

① 装置が少々、大きい(横幅14cm、奥行き9cm、高さ6cm)。

② AC用のパイロットランプを使っている(小型で、消費電力の少ないLEDを使いたい)。

③ もっと安価に作りたい。

④ 温度が切り替わる境界温度になると、リレーがチャタリングを起こし、うざい。

そこで、次回は「ThermoRegulator 2」として、これらの不満を補った装置を作る予定です。