最初にお断りしておきますが、私は電気の専門家ではなく、水生生物の飼育時のライトを自作することで、私の大嫌いな電気の基礎知識を少しでも克服しようという主旨で今回のライト自作を試み、うまく行ったのでHPに公開しました。真似される場合、くれぐれも各自の責任において実施してください。火災、感電には気をつけて作業して下さい。また、内容に関して間違っていることはご指摘頂けますと幸いです。

水生生物等を多数飼育していると、水槽が足りなくなりますが、それと同時に植物育成用ライトも不足します。また、規格水槽用のライトならともかく、ミニプラケースや100円均一で買い揃えた容器を改造した自作水槽に使う場合など、規格ライトではうまく合わないものです。最近、小さいクリップ式のライトも出てきているようなので、それを使っている方も多いと思います。しかしながら、これらのライトは消費電力が多く、照明という本来の機能よりも熱として多くの電力が消費されてしまい、経済的ではありません。特に夏、蛍光灯を長時間照らしながら(暖めながら)ファンやクーラーで冷却している光景は、実に矛盾しているし、電気を無駄に使っているとは思いませんか?

そこで、私は小さい水槽(ミニプラケース以下)にも対応した小型ライトを自作しました。しかも、今後、一般家庭にも普及すると思われるLED(Light Emitting Diode;発光ダイオード)というダイオードを用いて試作しました。LEDの特徴は、省エネ、長寿命です。寿命に関しては、蛍光灯や電球は、数年使えば暗くなり、いずれは切れてしまいます。LEDはそのようなことがなくほぼ半永久的に使えるそうです。私はゲンゴロウ類の生理実験で温度と日長の影響を調べる際、水量の少ない個別飼育用の水槽を用い多数の昆虫を飼育するのですが、蛍光灯や白熱灯を使うと設定した温度に保てず、温度上昇が起こってしまいます。そこで、熱による温度上昇を避けるために、熱を持たない光源であるLEDに着目しました。これは、夏季、蛍光灯による水温上昇を押さえることも可能です。LED照明に自作の水槽クーラー(ペルチェ素子を使った冷却機)を併用することで、ノーマル(蛍光灯照明+クーラーなし)に比べ、5-10℃も冷却することが可能です(水温特性データはこれから取得予定です)。LEDの人工光が植物の光合成に与える影響も詳しく調べられていますので、植物育成用にも問題ないはずですが、私自身、まだ試しておりません。ちなみにコケの生育には有効でした。(^^;

ペルチェクーラーを併用することで、室内でシャープゲンゴロウモドキの繁殖(生殖巣及び生殖細胞の成熟)も可能となりました(Inoda et al., 2007)。このシステムを使えば、沖縄地方でもゲンゴロウモドキやドイツ極寒のD. dimidiatus等の飼育・繁殖を水草育成と共に気温無制御化の室内でも容易に可能である事が示唆されるデータも得られております。

今回、LEDライトを自作した最大の理由は、消費電力が非常に少なく、地球にやさしい省エネ電気だからです。ちなみに、私が使っている超高輝度白色LEDの電流は3.6V、20mAです。消費電力(ワット;W)=電圧(ボルト;V)×電流(アンペア;A)という式からこのLED1個の消費電力は、3.6V×0.02A=0.072Wと言うことがわかります。60cm水槽用の蛍光灯は20W弱なので、277.78倍分も省エネです。ただし、LED1個と蛍光灯1個の明るさが異なるため、一概に比較できません。LEDの明るさと価格は今後、改善の余地があります。

LEDを光らせるためには、LED、電源、それに電流を制限する抵抗(または定電流ダイオード)が必要になります。以下に今回試作したパーツリストを記載しました。その他、はんだ付けのための道具やリード線等が必要となります。

| 超高輝度白色LED (3.6V 20mA、6400mcd、20°) |

日亜化学工業NSPW500BS | 190円×4 |  |

足の長い方がプラスで、短いほうがマイナスです。DC電源を用いる場合、極性を間違えると破損します。 明るさは6400ミリカンデラと超明るいです。ライトの志向性は20°なので、あまり広範囲には照射できませんが、もっと、広範囲をカバーできるLEDもあります。 |

| 電源 (ACアダプタ) |

9V | 廃品の再利用(拾ったもの) |  |

|

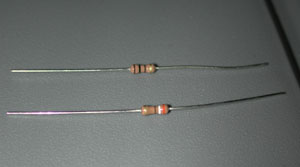

| カーボン皮膜抵抗 (1/4W、100Ω) |

タクマン電子 RD25、100 |

5円×2 |  |

カーボン皮膜の抵抗は、±5%の誤差があり、もっと厳密に制御したい場合は、金属皮膜抵抗を用いると良いです。±1%の誤差しかありませんが、カーボン皮膜抵抗と比べて高価です。ちなみに1/4W、100Ωの金属皮膜抵抗は1個20円です。カーボン皮膜抵抗に比べ4倍も高価です。 |

| ユニバーサル基盤 | サンハヤト | 75円 |  |

|

| DCジャック | - | 70円 |  |

DCジャックは、たくさんの種類があるので、ショップにACアダプターを持参し、合うかどうかを確認してから購入してください。左の画像は2種類のDCジャックです。ご覧のとおり、形状が全く違います。今回は左のジャックを使用しました。 |

| ケース | - | 廃品利用 |  |

ポリカーボネート製のケース |

パーツは秋葉原の千石電商で購入しましたが、ACアダプターは廃品を利用しました。ここでちょっと電気の基礎について説明したいと思います。よくACとかDCとか耳にしますが、皆さんおわかりですか?

ACは交流電流(Alternative current)、DCは直流電流(Direct current)です。ご承知の通り、家庭用のコンセントはACです。ACは名前の如く、交互に変わる電気です。極性は持ちませんが、厳密に言うと時間と共にプラスとマイナスを交互に繰り返す電気です。東日本では50ヘルツ(Hz)、西日本では60Hzですが、プラスとマイナスを繰り返す1周期が1/50秒の電気のことを50Hz、1/60秒の電気を60Hzと呼んでいます。従いまして、LEDの電源としてACを用いた場合、周期的についたり消えたりします(不連続照明)。実際には、東京では1/60秒間隔、つまり約0.02秒間隔ですので人間の目にはあまり気になりませんが、ハイスピードカメラで撮影し、超スローで再生するとその違いは明白です。後述しますが、実際にデジタルカメラのムービー機能を使ってDCの連続照明と比較してみます。一方、DCは電流がマイナスからプラスへと移動する性質を持った電気です(下図)。つまり極性を持っております。家庭用電気機器のほとんどはこのDC電源で作動するようになっています。乾電池もDCなので極性を持っています。照明に使った場合、連続照明となります。

|

| ACは周期的に電圧の向きが変わりますが、DC(電池等)は常に電圧の向きは一定です。オシログラフがなかったので、数学のサイン関数からシミュレーションし、ACとDCの波形を便宜的に書きました。 |

じゃ最初から家庭用コンセントは全てDC電源にした方が使い勝手が良いのではとおっしゃられる方がきっといるはずです。この事に関しても説明しておきます。電子部品(ICやトランジスターなど)はACよりもDCにより向いているため、わざわざACをDCにACアダプター用いて変換します。例えば、LEDのように極性を持つダイオードに対してACを用いた場合、前述の通り、極性(+と-)が周期的に変わることで、不連続照明となってしまいます(ついたり消えたりする照明器具)。本来の照明器具としては決して良いとはいえません(ただし、家庭で一般的に用いられている蛍光灯は、ACから電気を供給されている不連続照明です。顕微鏡撮影をする場合、蛍光灯の照明ではうまく撮影できないのはそのためです。よって、顕微鏡の光源には、連続照明であるハロゲンライトが良く使われております。)。

今回作成したLEDライトをDCとACのそれぞれの電源を用いて点灯させ、デジタルカメラ(Nikon

CoolPix990)を用いて、動画として撮影してみました。一目瞭然です。ACの方は上の図で示したように、周期的にオンオフを繰り返しているのがよくわかります(点滅していますね)。一方、DCで発光したLEDは連続照明のため、常に点灯し続けています。LEDの照明は、確かにDCを電源にした方が適していることがお分かり頂けたと思います。

| AC電源での発光 | DC電源での発光 |

電気を発見、実用化したのはご存知エジソンですが、彼が最初に発明したのはDCです。また、彼はDCの発電所を推奨していました。その昔、東京都心だけでも5箇所もDCの発電所があったそうです。しかし、DCは容易に変圧が出来ないため、家庭で使われる電圧程度(100V)で発電所から各家庭へと送電しなければなりませんでした。当然のことながら、ロスを防ぐために家庭の近くに発電所をたくさん作る必要があったわけです。

一方、現在の発電所で作られる電気は全てACです。ACの方が大きな電圧が作れ、その電圧を保ったまま、簡単に電線を介して送電できるから非常に便利なわけです(電圧が高い方が効率的に送電できます)。電気は水に例えられますが、電圧(水圧)が高ければより多くの電流(水)を遠くまで送ることが出来ます。また、ACはトランス等の変圧器を使えば、容易に減圧でき、それぞれの電気製品の特性、目的に合った最適な電気を得ることが出来ます。つまり、変電所から電線を伝わる過程において、ACの方がより効率的に送電できることがACの最大の理由です。

電線を介して各家庭へと供給されますが、変電所にて100V程度に減圧されます。そしてそれぞれの電気機器の特性に応じて、100VのACをACアダプターを用いてDCに変えます。これがACアダプターの役割です。

|

|

| これが家庭用の変圧器(トランス)です。商品名はスライダックです。ちょっとした電気実験にあると便利です。ACの電圧を0V-130Vまで無段階調節が可能です。 | 15VのAC-ACアダプター(100VのACを15VのACに変換するアダプタ-)を用いて、トランスを介して約9Vに減圧し、ACを電源としてLEDを点灯させている様子です。 |

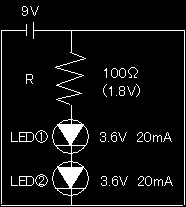

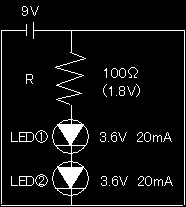

さて、LEDの説明書を読むと、3.6V、20mAと記載されております。これがこのLEDの推奨値であり、最大の効果が発揮できます。また、これ以上の値ではLEDが壊れてしまうことを意味しています(実際には、30mAまで良いらしい)。今回試作用に使うACアダプターは9Vですので、これを越えない数のLEDを接続することが出来ます。従いまして3.6VのLEDは2個接続可能です(3.6×2=7.2Vとなり、9V以下です)。次に回路内の電流を20mA程度に保つ必要があります。電流は電圧に比例し、抵抗に反比例する性質があります(オームの法則)。そこで回路内に適当な抵抗(R)を入れ、回路内に流れる電流を20mAにしてやれば良いわけです。なんてことはありません。オームの法則(抵抗=電圧÷電流)から抵抗値を算出します。抵抗値=(9-(3.6×2))÷0.02=90Ωとなります。この値とほぼ同程度の抵抗を用いれば、理論上、LEDを安全にかつその性能を最大限に引き出して使うことが出来ます。今回、100Ωの抵抗を回路に挿入することにしました。回路図は下図に示しました。すなわち、2個のLEDを直列で接続しました。より明るくするために、最終的にこの基本単位の回路を2個作り、それらを並列に接続しました。

|

| 基本回路図 |

基本的なパーツが基盤上に接続できた段階で試しに通電してみました。無事、光りました(良かった~)。せっかくなので、テスターを用いて理論値と計算値との違いを確認してみることにしました。また、LEDのエネルギー効率も算出し、どの程度省エネなのか数値から確認してみましょう。

|

|

| スイッチオフの状態 | スイッチオンの状態 |

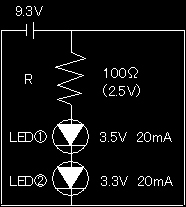

実測値は、①電源電圧、②各LED間の電圧、③抵抗間の電圧、を測定しました。測定方法は、通電時にテスターで各素子間のDC電圧を測定しました。なお、抵抗(R)と電流(A)は計測しておりませんが、電流に関しては、抵抗値が100Ωなので、回路内に流れる電流は実測電流2.5V÷100Ω=0.025A(25mA)となり、計算上、マニュアルの推奨値である20mAを上回ってしまいましたが、30mAまでが許容範囲なので良しとしました。

本回路内で電力を消費する場所は、LEDと抵抗なので、これらのパーツから発する消費電力から、LEDのエネルギー効率(理論値と実測値)を下記の通り、求めてみました。

①理論上のLEDの消費電力: 3.6V×0.02A×2=0.144W(144mW)

②理論上の抵抗の消費電力: 1.8V×0.02A=0.036W(36mW)

LEDの理論上のエネルギー効率: 100×144÷(144+36)=80.0%

①実測値から算出したLEDの消費電力: (3.5V+3.3V)×0.025A=0.17W(170mW)

②実測値から求めた抵抗の消費電力: 2.5V×0.025A=0.0625W(62.5mW)

実測値から算出したLEDのエネルギー効率: 100×170÷(170+62.5)=73.1%

以上のことから、LEDの省エネ効果は明らかです。これだけエネルギー効率の良い照明はなかなかありませんね。下表にまとめてみました。

| 回路図 | 理論値 | 実測値 |

|

|

|

| 電源電圧 | 9V | 9.3V |

| LED①間の電圧 | 3.6V | 3.5V |

| LED②間の電圧 | 3.6V | 3.3V |

| 抵抗間(R)の電圧 | 1.8V | 2.5V |

| エネルギー効率 | 80.0% | 73.1% |

| 回路内に流れる電流 | 20mA | 測定していない (実測電圧2.5Vから計算すると25mA) |

| 抵抗値 | 100Ω | 測定していない |

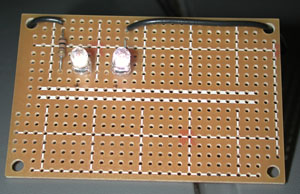

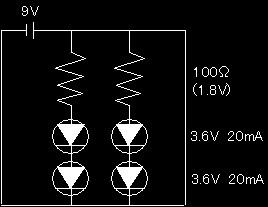

ほぼ理論(設計)通りのものとなったので、上記の基本回路を2つ並列に接続して、下図に示したような最終的な回路を作ってみました。実に単純で、一番低コストな回路です。抵抗の代わりに15mAの定電圧ダイオードを使う方法もあります。これを使えば面倒な抵抗値の計算をせずに作ることが出来ます。ただし、抵抗よりも少々高価なことと、低電圧ダイオードが作動する電圧範囲は5-24Vなので、LED1個分の電気を消費してしまいます。なお、定電圧ダイオードを用いた回路はここでは省略させて頂きます。

|

|

|

| 基盤の表側 | 基盤の裏側 |

| ケースの底面にステンレス製ネジ(PC用のインチネジ)で固定 | ネジがケースの外に剥き出しになるため、剥き出し部分をホットボンドでガード(下手くそなはんだ付けが丸見えだ(^^;) |

|

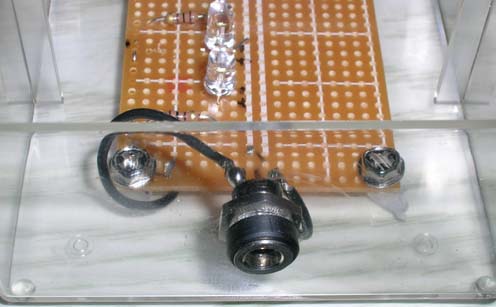

| DCジャックをケースに固定し、配線完了 |

LED関連に関しては、続ける予定でしたが、とりあえず終了したいと思います。完成品は現在、色々な用途に活躍中です。なお、視聴者の方からご指摘がありましたが、LEDの光を凝視すると目によくないとので、LEDの入った容器を何かで覆う工夫が必要だと言うコメントです。これに関しては、以下のような記載がありましたので、ご報告をさせて頂き、終了とさせていただきます。

下記文献で、青色発光ダイオード(460nm)の継続的な照射により、視覚障害を招く危険性がありことが報告されております。ただし、40分間の照射のため、短時間での影響は無いかもしれませんが、長時間LEDを直視するような行為は避けたほうが無難のようです。

青色発光ダイオード光による網膜障害 (日眼会誌105 : 687-695, 2001)

小出 良平1),植田 孝子2),William W Dawson3),George M Hope3),Ann Ellis4)

Don Samuelson4),植田 俊彦1),岩測 成祐1),福田 紹平1),松石 美応1) 安原 -2),小津 哲磨1),Donald

Armstrongl)4)

1)昭和大学医学部眼科学教室, 2)昭和大学医学部第二薬理学教室 3)Department of Ophthalmology, College of Medicine, University of Florida 4)Department of Small Animal Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, University of Florida