いるか座新星はいるかな? >

新星の名前や分類について その1 >

新星の名前や分類について その2

新星の名前や分類について その2

★ 正式名称までの新星の名前 ★

このように現在のルールでは、新星の最終的な名前は登録された変光星名となります。Nova Delphini 2013 (または Nova Del 2013) のような名前は最終的な名前が付けられるまでの暫定名と考えればよいでしょう。なお、このような暫定名はあくまで通称ですので、たとえ IAUC (CBET) などの出版物に発表されたとしても、それが正式の名前として排他的に使われるわけではありません。研究者によっては当時そのような通称のシステムがなかった時代の新星にも同じ方法で名前を付ける場合もありますし、IAUC に名前の出なかった新星に同じ方法で名前を付けている研究者もあります。原理的には正式名が決まるまでは勝手に名前を付けても構わないのですが、IAUC などの暫定名と違ったものになったり、天文学で使われる命名システムから外れた規則で命名すると混乱のもとになりますので、システムについて非常によく知っている場合以外は IAUC や専門家の付ける名称に従うのが賢明でしょう。

一方で、多数の天体を発見される方やグループは自前の命名システムを作っている人(グループ)もあり、Nova Delphini 2013 のような形式とはかけ離れた形式の名前が使われることがあります(後に出てきます)。これも有効な新星や変光星の暫定名ですが、現在のシステムではいずれ正式な GCVS が与えられ、それが最終的な名前となる仕組みです。

★ 新星の定義 ★

さて、新星発見は IAUC で認定されると考えられている方も多いと思いますが、これは必ずしも正しくありません。国際天文学連盟が天体の命名を統括していますが、前述の通り新星は変光星の一種として扱われているため、変光星として認定される仕組みはあっても、新星だけに限った認定の概念はないのです。

変光星の認定は GCVS チームが行い、IAUC でなされている発表はGCVSチームと CBAT チームの共同作業として、突発的に現れる天体について観測者に早く情報を伝えるための発表であると捉えるとわかりやすいでしょう。逆に言えば、このような形の発表はなされずに、変光星カタログに記載されることで最終的な新星の名前が付く天体があるということです。なお変光星の認定は申請制ではなく、GCVS チームが文献を調べて変光星であると認定する作業に基づいています。変光星(新星)の発見報告を GCVS チームに直接送付してもおそらく別の形式の発表を勧められるでしょう。

ずいぶんわかりにくい話ですが、実は「新星」をきちんと定義することも案外難しいのです。「白色矮星と通常の恒星の連星で相手の恒星から降り注いだガスがたまって白色矮星表面で爆発的な核融合反応を起こす」と言っても、これは新星現象の説明であって定義ではありません。もしこれを新星の定義とすると、新星と判定するために少なくとも連星であることを確認しなくてはいけませんが、それができるのは爆発後相当の時間が経って、しかも詳しい観測ができる程度の明るい天体に限られます。そのため、「もともと暗かった星が急激に明るくなり、膨張するガスを示すスペクトル線がみられる」ような天体を総称して新星と呼んでいるのが普通です。そのような挙動を示した天体の多くが、後に詳しく調べると白色矮星と通常の恒星の連星であることがわかり、明るくなったのは白色矮星表面の爆発現象と考えてよいだろうことが観測で示されているからです。現在では IAUC などで新星と発表される天体はこのスペクトル観測で確認された天体に限られているようです。

★ 難しい新星の定義 ★

スペクトル観測のなされていない段階の天体は possible nova (新星らしい天体)と呼ばれています(なお possible nova を「新星状天体」と呼ぶ習慣もあるようですが、 新星状天体と呼ばれる別種の天体がすでにあるため、この名称は使わない方がよいでしょう。また略号にする時は PNV がよいでしょう。PN は惑星状星雲の略号として広く使われています)。

しかし、このスペクトル観測による確認も難点があります。もしスペクトル観測を必須とすると、過去に発見された新星でスペクトル観測がなされていない天体が軒並み「新星らしい天体」となってしまうためです。そのため、特に過去の新星については、光度変化が現在新星と認められる天体によく似ている、爆発後の天体が激変星の性質を示すなどの特徴があれば新星に分類されているようです。詳しく分けたい場合には「スペクトルで確認された新星」、「スペクトルで確認されていない新星」に分けることがあります。

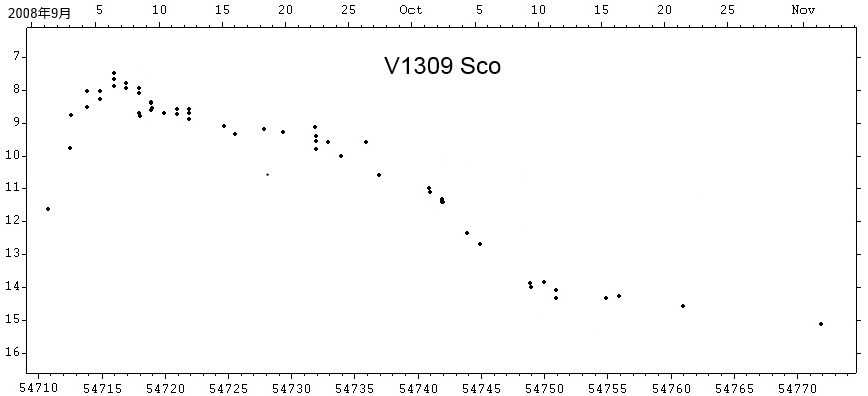

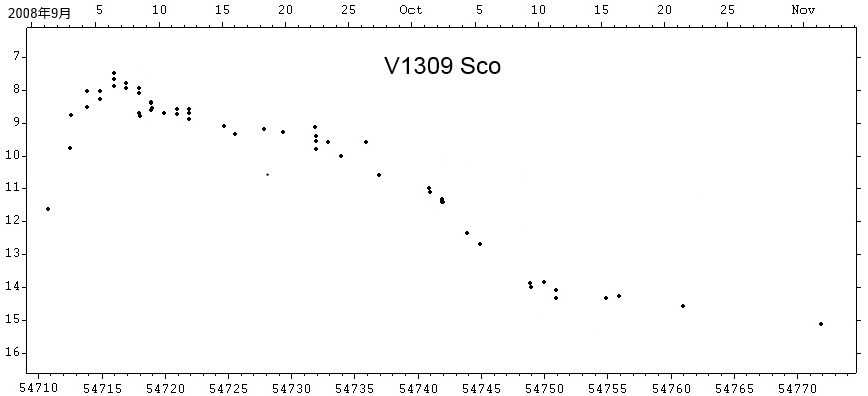

一方「もともと暗かった星が急激に明るくなり、膨張するガスを示すスペクトル線がみられる」ような天体でも、白色矮星と通常の恒星の連星であるとは限りません。例えば V1309 Sco は発見当時は新星と考えられましたが、その後(普通の星からなる)近接連星の合体現象らしいことがわかっています(vsolj-news 293:下記参照)。

拡大

このように「新星かどうか」の境界を定義することは難しく、あまりその定義にこだわる必要はないでしょう。カイパーベルト天体を多数発見し、冥王星を惑星の地位から外す結果となったブラウンも書いていますが、天文学者の行っている研究は定義することではなく、性質を調べることなのです。自然界の現象を無理に枠にはめて定義しようとすると何かと問題が発生するものです。(ブラウンも述べていますが、「大陸」の定義を考えてみると興味深いでしょう。大陸の数は視点によって異なってきます)。

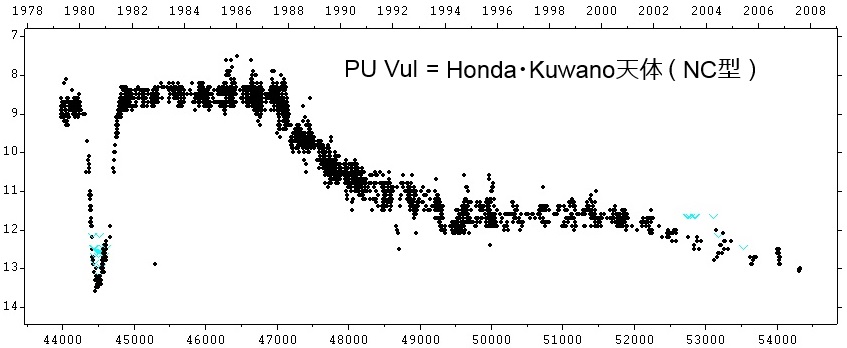

一方で「白色矮星と通常の恒星の連星で相手の恒星から降り注いだガスがたまって白色矮星表面で爆発的な核融合反応を起こす」天体でも「もともと暗かった星が急激に明るくなり、膨張するガスを示すスペクトル線がみられる」とは限りません。このあたりが新星と分類する範囲を考える上で難しいところです。現象的な見え方よりも物理的な仕組みを重視する研究者はこのような仕組みの現象を新星爆発と呼ぶこともあります。例えば共生星(白色矮星と赤色巨星などの連星系)の白色矮星表面の爆発現象ではそれほど急激に明るくならず、スペクトル変化もそれほど際立っていないことがあります。これらの天体は「共生星新星」(symbiotic nova) と呼ばれますが、爆発の仕組みは普通の新星と特に異なるわけではありません。しかしスペクトル線などの挙動が普通の新星と異なるため、IAUC などでは新星の名を冠した暫定名が付けられない傾向があります。一方で共生星での爆発現象は弱いこともあり、普通の共生星の変動と現象的に区別しにくいこともあると考えられています。

このようにどこまでの範囲を新星と考えるかは、考えかたによって異なってくるのです。さらに1998年に爆発してX線で捉えられた天体 CI Cam を新星爆発と考える研究者もいます。白色矮星表面の爆発現象はさまざまな形で観測される可能性があるのです。

★ 光度曲線による新星の分類 ★

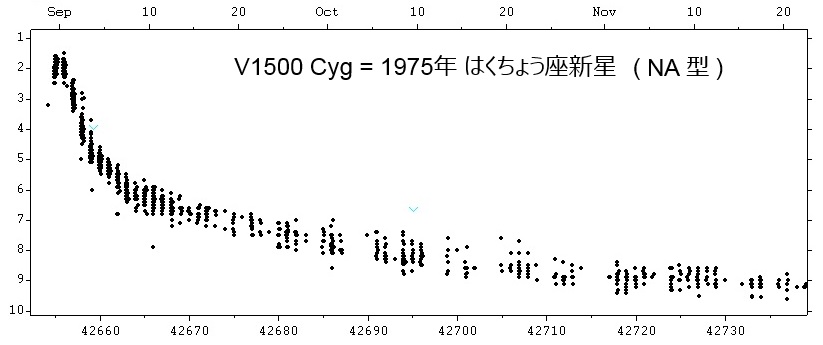

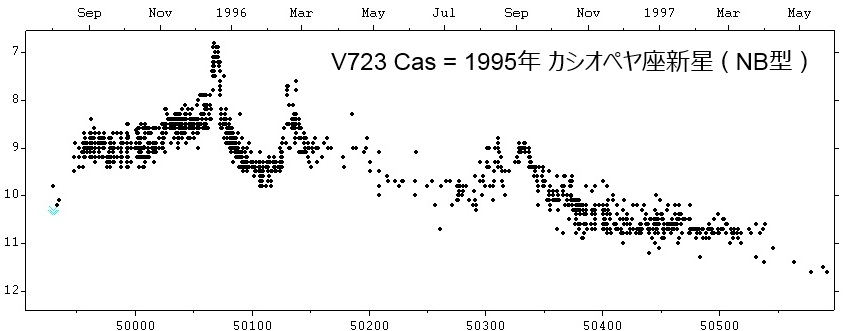

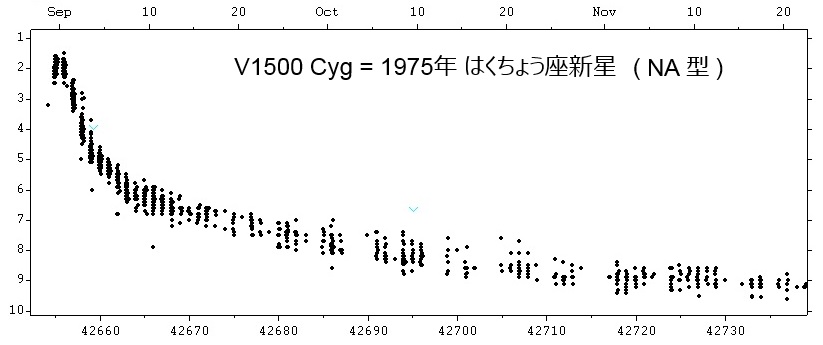

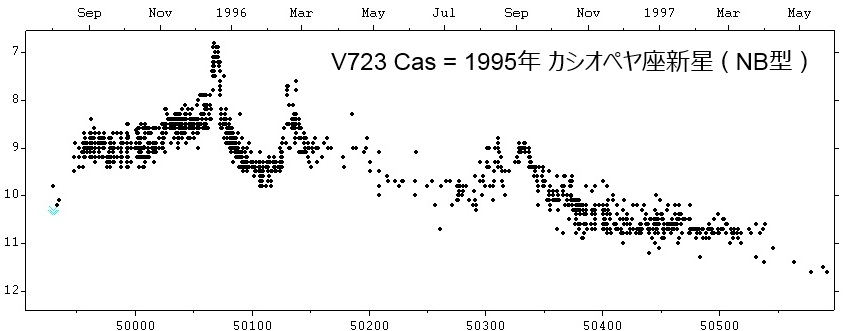

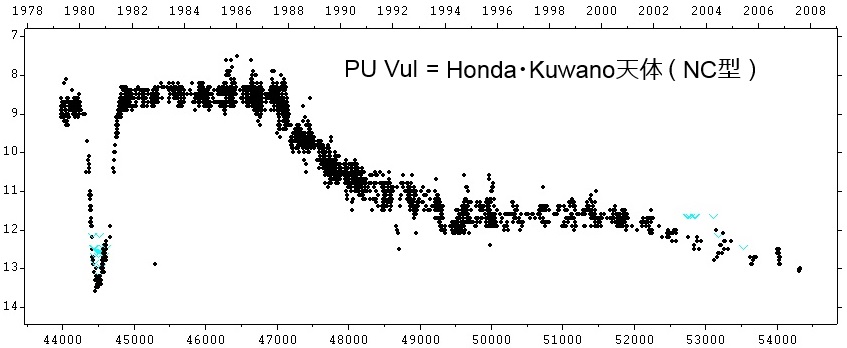

GCVS では新星は暗くなる速度によって分類されています。速く減光する新星を NA 型、減光の遅い新星を NB 型、非常に遅い新星をNC 型としています。

拡大

拡大

拡大

この速い-遅いの分類は連続的なもので、どこに境界を置くかは研究者によって異なります。そのため GCVS ではこの分類を将来的に廃止することも考えているようです。先に出てきた共生星新星の多くはこの NC型に属しますが、これもまた逆は必ずしも真でありません。

★ 難しい新星の分類 ★

たとえば V4368 Sgr は GCVS ではおそらく NC 型と分類されていますが、発見当時の IAUC ではある研究者が共生星新星の可能性を指摘したまでで、特異天体として新星の分類は与えられませんでした。これはおそらく非常に遅い新星現象と考えられますが、共生星である確証もまだ得られておらず、分類ができるほどには正体がまだ明らかになっていない状態です。

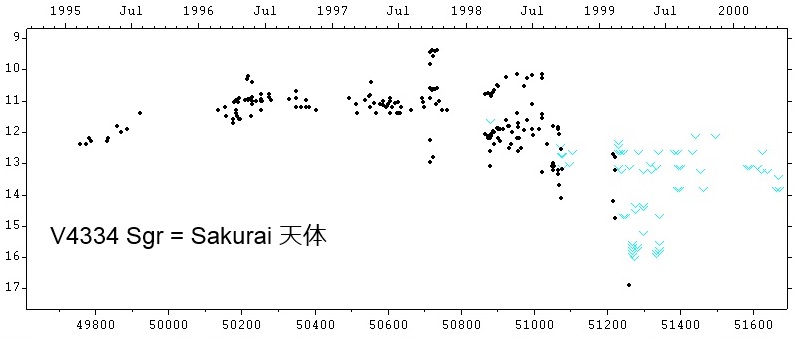

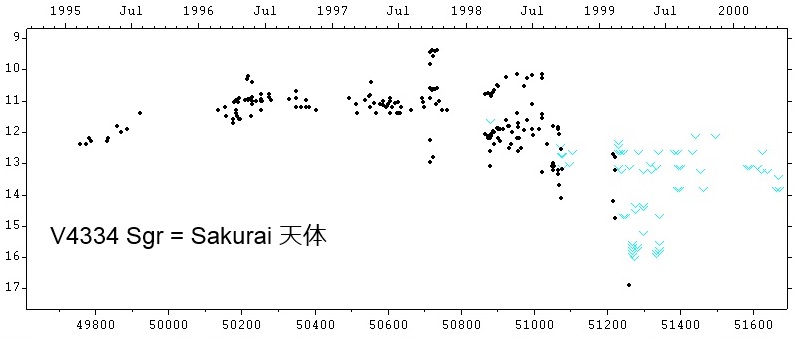

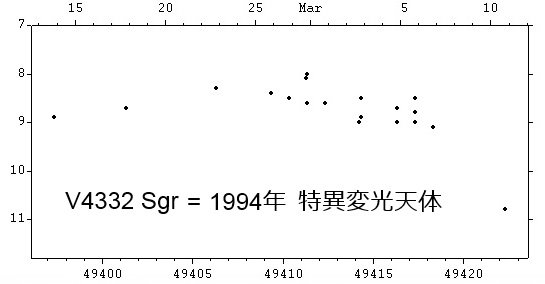

爆発的に明るくなる天体は他にもあります。別の仕組みで明るくなる超新星や矮新星は区別が比較的やさしいので除くとしても、例えば V4334 Sgr のように爆発的に明るくなって発見されたものの、スペクトルに輝線が認められず、吸収線だけだった天体があります。

拡大

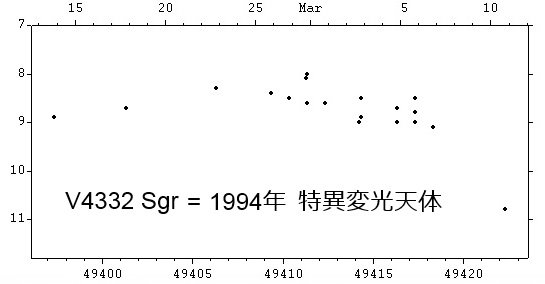

この天体(桜井天体)は、星の進化の特殊な段階で、星のコアがほとんどむき出しになる直前で、コアの表面で核融合反応が暴走したもの(final helium flashと呼ばれます)でした。また、爆発した時に非常に赤くなるタイプの天体があり、luminous red variable(高輝度赤色新星とも訳されているようです)、現在も正体がよくわかっていません。V4332 Sgr などが新星として発見され、この分類に属するとされている天体です。天体の合体によるなどの説もあります。

このように典型的な新星と異なる仕組みで爆発的に明るくなる天体がいろいろ知られるようになってきたことから、スペクトル観測で典型的でない兆候が見つかると、新星の暫定名を与えることをためらう傾向があるようです。例えば DZ Cru はそのような天体で、IAUC では「奇妙な変光星」と表題を変更しました。その後の研究ではそこまで奇妙ではない新星と考えられており、IAUC の慎重な扱いは過大であったと思われます。これはスペクトル観測を行う専門家が世界でも数少なく、それらの人の見解が(たとえ間違っていても)重視されやすいためです。今回のいるか座新星でもある研究者が「非常に速い新星」と誤って発表したものがそのまま伝えつづけられているのも同様の例です。

また最近は爆発直後の早い時期にみつかる新星も増え、新星の早期のスペクトルは過去にほとんど得られていないために比較して判定することが難しいケースが現れています。新星現象の早期はまだ研究段階で、新星かどうかを判定するほどには我々は十分な知識を持ち合わせていないと考えるべきでしょう。

新星の発見や分類について最近ではさらに状況が複雑になってきています。つまり、爆発している状態が直接観測されず、後になって新星爆発後に減光しつつある天体として発見される例が出てきたためです。例えば、XMMU J115113.3-623730 というX線天体は、新星爆発後に減光しつつある天体らしいことがわかりました。この天体は2010年に発見されたものでまだ GCVS名は付いていませんが、2008年の画像で減光途中が記録されていることからおそらく新星だったのであろうと考えられています。この天体も研究者が Nova Cen 2008 という暫定名を付けています。

さらに厄介な天体として HV Cet を挙げることができるでしょう。この天体はサーベイによって明るくなっている天体として発見されたものの(とはいえ15等の暗い天体です)、新星のような大きな変化は見られませんでした。しかしスペクトルは減光途中の新星に似ていました。しかしXMMU J115113.3-623730 とは異なり、爆発で明るくなった状態がはっきり記録されていません。この天体が本当に新星爆発を起こしたのか、現状では何とも言えないところですが、このようなスペクトルを示す天体が爆発後の新星しか知られていないため、新星と分類されているようです。他の仕組みで同じようなスペクトルを示す現象があるのかどうかは今後の研究を待たないといけないでしょう。

最近ではさらにガンマ線で発見される新星も出てきました。新星からのガンマ線が初めて検出されたのは V407 Cyg の新星爆発の時でしたが、V959 Mon (2012年の新星) は最初にガンマ線新天体として発見報告され、光で独立に新星として発見されたのはその後のことでした。今後はガンマ線によって発見された天体を光学同定して新星と判定される天体も出てくるかも知れません。発見者を決めるルールも難しくなりそうです。

しかしながらこのように多彩な爆発を示す天体は、たとえそれが古典的な新星爆発であろうがなかろうが、それぞれに興味深い性質を示し、私たちに恒星における天体現象の多彩さや不思議さを学ばせてくれています。新星の名前が付かなくても、これらの天体の天文学的意義が新星に比べて劣るわけでは決してありません。

参考

VSOLJニュース(293)

特異変光星さそり座V1309が近接連星の合体によるものであるとカナダの天文学者が計算

著者 :大島誠人(京大理)

夜空の星の多くはひとりぼっちで光っているのではなく、2つ以上の星がお互いの重力で引き合ってまわりあっていることが知られており、連星と呼ばれます。連星と言ってもその規模はさまざまで、アルビレオのようにお互い太陽系の大きさよりはるかに離れて何十万年もかけてまわり合う星もあれば、お互いにほとんど星の大きさ程度しか離れていない軌道を数十分で回り合う星もあります。

しかし、お互いの距離が非常に離れている系はともかく、非常に近い系というのはそれがどうやってできたのか、という疑問が残ります。星は星間ガスが収縮して作られることが知られていますが、お互いに自らの半径ほどしか離れていないところでそのような星が作られるものでしょうか。そんな疑問に答えてくれる仮説として、「共通外層」という現象が考えられています。

連星を構成する星のうち質量の大きな方の系がその進化の最終段階にさしかかった際、巨星へと進化していきます。この際、相手の星の重力圏に迫るまで半径が膨らむと、巨星に進化した星の物質は相手の星の重力圏へと流れ込み質量移動が起きます。さらに質量の流出が進むと物質は相手の星の重力圏の外まで及び、連星全体のまわりを物質がとりかこむような形状となります。これを、共通外層と呼んでいるのです。

この共通外層は、連星から角運動量を抜き去る作用があり、結果中心にいる連星の距離はそれまでに比べて大幅に小さくなります。こうして作られた系が、お互いの距離が極端に短い連星というわけです。もし、この時にお互いの距離が十分に近くなった場合、連星は合体してしまいます。

ところでこの共通外層の時期にあたる星というのは実際に存在するのでしょうか。そもそもどのように見えるのでしょうか。

共通外層は、もちろん通常の星のような核融合などを起こしているわけではありません。しかし、共通外層をつくっているガスは星から噴出されたプラズマ(電子と原子核がバラバラになった状態)であるため、ある程度冷やされて再結合(電子と原子核が再び結びつく)することによりエネルギーを出すと言う形で光を出します。この温度はおよそ5000K程度とされているため、赤い巨星のように見えるだろうと考えられています。

VSOLJ No. 269で紹介したさそり座V1309は、はじめ発見された当初は新星ではないかと考えられましたが、のちに星同士の合体にともなう増光ではないかと考えられるようになりました。増光前の系と考えられる天体が検出されていることから、共通外層を持つ系についての検証にはうってつけであるとされ、このたび、アルバータ大学のイワノワ氏らはこのような共通外層を形成している系での増光についての数値計算シミュレーションを行われました。

この計算によって得られた光度変化は、さそり座V1309の光度変化とよく一致していました。この増光により、太陽の0.03潤オ0.08倍の物質が吹き飛ばされたと考えられています。

イワノワ氏らの見積りによると、このような共通外層を持つ系は、銀河系内で年に0.024個形成されると考えられています。このことから、このような現象の発生頻度は超新星程度であり、さそり座V1309の増光はかなり稀な現象と言えます。また、奇妙な変光星と知られるいっかくじゅう座V838や、2006年にM85の中で見つかったM85 OT2006-1、1988年にアンドロメダ銀河で見つかったM31 RV、といった天体もさそり座V1309とよく似た光度の経過を示しましたが、やはりお互いの距離が非常に近づいた星が共通外層を形成したことによって明るくなった天体として説明が可能ということです。

これまで、このような共通外層を持つ天体は多数発見されている近接連星の起源を説明する重要な鍵となる天体でありながら、理論的に予言されているにとどまる天体でした。今回、このように観測された実際の天体現象と理論上予言されていた天体が結びつけられることにより、近接連星の進化に関する研究に大きな寄与を与えることになりそうです。

2013年2月6日

参考文献

加藤太一「いっかくじゅう座に奇妙な新星?特異変光星?」VSOLJニュースNo.77

大島誠人「さそり座V1309は近接連星系の合体か?」VSOLJニュースNo.269

N. Ivanova et al. "Identification of the Long-Sought Common-Envelope Events." arxiv 1301.5897v1