丂僼儗乕儉傪奜斅偺奜懁偵愝偗傟偽悈偺掞峈偑挊偟偄傕偺偵側傞偐傜丄 奜僼儗乕儉偵弌棃傞偺偼姰慡暋妅幃偺愽悈娡偵尷傜傟傞丅 暋妅幃偺愽悈娡偺応崌偵偼撪妅乮懴埑妅乯偺奜懁偵旕懴埑偺奜妅偑愝偗傜傟偰偍傝丄 奜妅偵傕曗嫮偺偨傔偺僗僠僼僫偑庢傝晅偗傜傟偰偄傞偑丄 偙偪傜偺応崌偼僼儗乕儉偲偼屇傫偱偄側偄偙偲偲巚傢傟傞丅 悈忋娡慏偺応崌偱傕慏懁偑擇廳偲側偭偰偄傞応崌傕捒偟偔偼側偄偑丄 僼儗乕儉偲屇傫偱偄傞偺偼慏懁奜斅偵庢傝晅偗傜傟偨傕偺偩偗偱偁傝丄 撪懁偺妘暻偺応崌偵偼僗僠僼僫偲屇偽傟傞偙偲偵側傞丅 廬偭偰悈忋娡慏偺応崌偵偼奜僼儗乕儉曽幃偱寶憿偝傟傞偙偲偼柍偄丅

丂

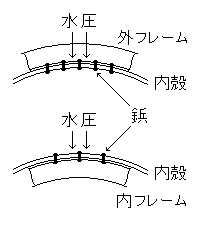

丂愽悈娡偺僼儗乕儉攝抲偼丄奣偹塃恾偺傛偆偵側傞丅

尰嵼偺暋妅峔憿偺愽悈娡偱偼奜僼儗乕儉幃偲側偭偰偄傞応崌偑懡偄偑丄

偙傟偼恾傪尒偰傕暘偐傞傛偆偵慏撪偺桳岠梕愊偑戝偒偔庢傟傞偨傔偱偁傞丅

撪妅宎偑摨偠偱偁傟偽廳検揑偵偼撪僼儗乕儉幃偺曽偑桳棙側偺偩偑丄

桳岠梕愊傪摨偠偵偟傛偆偲巚偊偽撪妅宎傪戝偒偔偡傞昁梫偑偁傞偺偱丄

寢嬊偼奜僼儗乕儉幃偺曽偑寉偔寶憿弌棃傞偙偲偵側傞丅

丂愽悈娡偺僼儗乕儉攝抲偼丄奣偹塃恾偺傛偆偵側傞丅

尰嵼偺暋妅峔憿偺愽悈娡偱偼奜僼儗乕儉幃偲側偭偰偄傞応崌偑懡偄偑丄

偙傟偼恾傪尒偰傕暘偐傞傛偆偵慏撪偺桳岠梕愊偑戝偒偔庢傟傞偨傔偱偁傞丅

撪妅宎偑摨偠偱偁傟偽廳検揑偵偼撪僼儗乕儉幃偺曽偑桳棙側偺偩偑丄

桳岠梕愊傪摨偠偵偟傛偆偲巚偊偽撪妅宎傪戝偒偔偡傞昁梫偑偁傞偺偱丄

寢嬊偼奜僼儗乕儉幃偺曽偑寉偔寶憿弌棃傞偙偲偵側傞丅丂塃恾偼昬愙峔憿偺応崌傪帵偟偰偄傞偑丄 壓懁偺撪僼儗乕儉幃偺応崌偵偼撪妅傊偺埑椡偑捈愙僼儗乕儉偵揱傢傞偺偵懳偟丄 奜僼儗乕儉幃偱偼埑椡偑昬傪夘偟偰僼儗乕儉偵揱傢傞條巕偑暘偐傞偙偲偲巚偆丅 懄偪撪僼儗乕儉幃偱偼昬偼僼儗乕儉偺搢傟巭傔掱搙偺嫮搙偑偁傟偽椙偄偺偵懳偟丄 奜僼儗乕儉幃偱偼昬偺嫮搙偑愽峲怺搙偵傕戝偒偔塭嬁偡傞偙偲偵側傞丅 偨偲偊僼儗乕儉偺嫮搙偑廫暘偱偁偭偰傕丄 昬偑愮愗傟偰偟傑偊偽撪妅偼埑夡偟偰偟傑偆偺偱偁傞丅 昬偺嫮搙偵娭偟偰偼屻傎偳娙扨側寁嶼傪帋傒傞偙偲偲偡傞偑丄 昬愙偱偺奜僼儗乕儉峔憿傪栚偵偟偰偺戞堦報徾偼丄 悈枾惈傕娷傔偰戝抇側峔憿偱偁傞偲尵偆傕偺偱偁偭偨丅

丂側偍梟愙峔憿偺応崌偵偼僼儗乕儉梟愙晹偑廫暘側柺愊傪帩偭偰偄傞偺偱丄 奜僼儗乕儉峔憿偱偁偭偰傕屌拝晹偺嫮搙傪栤戣偵偡傞昁梫偼側偄丅 廬偭偰尰嵼偺暋妅峔憿偺愽悈娡偺応崌偵偼丄 奜僼儗乕儉偲偡傞偺偑忢幆偱偁傞偲巚偭偰嵎偟巟偊側偄丅

丂

丂暉堜惷晇挊岝恖幮姧乽擔杮愽悈娡暔岅乿偵傛傟偽丄 擔杮偱嵟弶偵奜僼儗乕儉峔憿傪嵦梡偟偨偺偼埳68乮奀戝榋宆丄屻偺埳168乯偱偁傝丄 徍榓俇擭婲岺偱偁傞偐傜丄 擔杮偺愽悈娡巎傪峫偊傟偽斾妑揑憗偄帪婜偱偁傞偲尵偆偙偲偑弌棃傞丅 杧尦旤挊尨彂朳姧乽愽悈娡乣偦偺夞屭偲揥朷乿偵偼寶憿拞偺埳29偺幨恀偑嵹偭偰偄傞偺偱丄 摉帪偺奜僼儗乕儉幃偺峔憿傪尒傞偙偲偑弌棃傞丅 偨偩偟恑悈捈慜偺幨恀側偺偱撪奜妅嫟偵姰惉忬懺偱偁傝丄 慻傒棫偰拞偺慏妅峔憿偺徻嵶傪抦傞偙偲偼弌棃側偄丅

丂岝恖幮姧乽孯娡奐敪暔岅乿偵偼丄 寶憿拞偺戞58愽悈娡乮屻偺埳158乯偺幨恀偑懡悢宖嵹偝傟偰偍傝丄 撪僼儗乕儉幃偲偼尵偊僼儗乕儉偲撪妅斅庢傝晅偗岺帠偺條巕傪抦傞偙偲偑弌棃傞丅 摨彂偵傛傟偽愽悈娡偱傕悈忋娡偺応崌偲摨條丄 僼儗乕儉傪懙偊偰偐傜撪妅斅傪挘偭偰偄偔曽幃偱偁傞偙偲偑椙偔暘偐傞丅

丂奜僼儗乕儉峔憿偱傕摨條偺寶憿曽恓偱偁偭偨偙偲偲巚傢傟傞偑丄 偙偺応崌偵偼撪僼儗乕儉幃偱偼偁傝摼側偄栤戣揰偑敪惗偡傞偙偲偵側傞丅 悈忋娡傗撪僼儗乕儉幃偺応崌偵偼撪妅斅傪捿偭偰僼儗乕儉偺奜懁偵帩偭偰峴偗偽椙偄偺偩偑丄 奜僼儗乕儉幃偱偼墌宍偺僼儗乕儉偺撪晹偵撪妅斅傪帩偭偰峴偐側偗傟偽側傜側偄丅 傕偟撪妅斅傪捿偭偨傑傑強掕偺埵抲偵傑偱帩偭偰峴偙偆偲偡傞側傜偽丄 僼儗乕儉傪捠夁偡傞搙偵儚僀儎乕傪壦偗懼偊側偗傟偽側傜側偄偺偱丄 晄壜擻偱偼側偄偑庤娫偺偐偐傞栵夘側嶌嬈偲側傞丅

丂偦偺懠偺岺朄偲偟偰偼丄撪晹偵妸傝戜偺傛偆側帯嬶傪愝抲偟偰偍偒丄 偦偺忋傪妸傜偣偰強掕偺埵抲傑偱堏摦偝偣傞曽朄傕峫偊傜傟傞丅 幚嵺偵庢傝晅偗傞嵺偵偼傗偼傝僋儗乕儞偱捿傞昁梫偑偁傞偑丄 偙偺応崌偺慜屻埵抲偺寛掕偼旝挷惍偱椙偄偺偱丄 儚僀儎乕偺堏摦偼摨偠僼儗乕儉娫偱偺挷惍偱娫偵崌偆偩傠偆丅 摨宆娡傪懡悢憿傞偺偱偁傟偽丄帯嬶偺惢嶌偵懡彮旓梡偑偐偐偭偨偲偟偰傕丄 慡懱偱偼慜婰偺曽朄傛傝傕岺悢偑彮側偔側傝丄埨忋偑傝偵側傞偙偲偲巚傢傟傞丅

丂僼儗乕儉偺壓敿暘傪慏戜偵嵹偣偰偍偒丄 撪妅斅傪慡偰斃擖偟偰偍偄偰偐傜僼儗乕儉偺忋敿暘傪姰惉偝偣傞岺朄傕峫偊傜傟傞丅 偨偩偟偙偺応崌偵偼丄僼儗乕儉偺恀墌搙偺妋曐偑崲擄偵側傞偲巚傢傟傞丅 傑偨丄撪妅斅偼壓偐傜挘偭偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偺偱丄 斃擖偟偨峾斅傪岺嶌弴彉偵廬偭偰廂擺偱偒傞偩偗偺応強傪妋曐弌棃傞偐偲偄偆丄 怴偨側栤戣偑敪惗偡傞壜擻惈傕偁傞丅

丂幚嵺偵偳偺傛偆側岺朄偱憿傜傟偰偄偨偺偐偵偮偄偰偼丄 幨恀傕婰榐傕栚偵偟偨偙偲偑側偄偺偱晄柧偱偁傞丅 偟偐偟奜僼儗乕儉幃偺娡偑懡悢寶憿偝傟偰偄傞偲偄偆偙偲偼丄 寶憿偵崲擄偑敽偭偰傕偦傟埲忋偺塣梡忋偺儊儕僢僩偑偁偭偨偲尵偆偙偲偵側傞丅 傗偼傝愽悈娡偵偍偄偰傕丄 惗嶻惈傛傝傕屄乆偺娡偺惈擻偑廳帇偝傟偰偄偨偲尵偆偙偲偱偁傠偆丅

丂

丂徍榓憿慏巎暿嶜偺乽擔杮奀孯娡掵恾柺廤乿偵偼丄 奜僼儗乕儉幃偺埳68乮屻偺埳168乯偺拞墰晹峔憿愗抐偑嵹偭偰偄傞偑丄 岺嶌恾偱偼側偄偺偱巆擮側偑傜昬偺悺朄傗僺僢僠傑偱偼嵹偭偰偄側偄丅 傗偼傝奜僼儗乕儉幃偺埳15偺応崌偵偼慄恾媦傃堦斒鋨憰恾丄 偦偟偰悢枃偺愗抐恾偑嵹偭偰偄傞偑丄偙偪傜偼峔憿愗抐偼宖嵹偝傟偰偄側偄丅 偟偐偟奀戝榋宆埲崀偼摨偠曽恓偱愝寁偝傟偰偄傞偲巚傢傟傞偺偱丄 埳15傪椺偵偟偰奜僼儗乕儉峔憿偵偍偗傞昬偺嫮搙傪悇掕偟偰傒偨偄丅

丂擔杮憿慏妛夛曇僐儘僫幮姧乽慏敃岺妛曋棗乿戞俀暘嶜偵傛傟偽丄 埳15偺僼儗乕儉怱嫍偼60cm丄昬掲傔偼侾楍偱偁傞丅 撪妅斅偺岤偝偼20噊偲側偭偰偄傞偺偱捈宎20噊偺昬傪巊梡偟偰僺僢僠傪90噊偲壖掕偡傞偲丄 侾杮偺昬偑晧扴偡傞柺愊偼540暯曽噋丄 埨慡愽峲怺搙100倣偵偍偗傞壸廳偼栺5500噑偲側傞丅 20噊宎偺昬偺抐柺愊偼314暯曽噊偱偁傞偐傜丄墳椡偼栺17.5噑/暯曽噊偲側傞丅

丂慏敃岺妛曋棗偵傛傟偽埳15偺撪妅偼俢俽峾偲側偭偰偄傞偑丄 摨堦悺朄偱俽俵係係傪巊梡偟偰傕寶憿壜擻偱偁傞偲側偭偰偄傞丅 俽俵係係偺婡夿揑惈幙偼晄柧偱偁傞偑丄愴屻偺俽俵俆俀偐傜悇應偡傞偲丄 崀暁揰偼27噑/暯曽噊掱搙偲巚傢傟傞丅 昬偺嵽幙偼晄柧偱偁傞偑丄摨掱搙偺嵽椏傪巊梡偟偰偄傞偼偢偱偁傝丄 偙偺応崌偺埨慡棪偼1.55偲側傞丅 摨曋棗偵傛傟偽埳15偼埨慡棪1.61乮撪妅偺埑夡偵懳偟偰偲巚傢傟傞乯偲側偭偰偍傝丄 昬偺堷挘傝偵懳偡傞埨慡棪傕傎傏摨條偲尵偆偙偲偵側傞丅 側偍昬摢晹偺徻嵶宍忬偼晄柧偱偁傞偑丄 棯恾偐傜寁應偡傞偲昬寠晬嬤偱偺岤偝偼娵摢偺応崌偱10噊掱搙偼偁傞偺偱丄 偙偺応崌偺抐柺愊偼杴偦600暯曽噊丄偣傫抐墳椡偼俋噑/暯曽噊掱搙偲側傞丅 偐偟傔懁偱懡彮昬摢偑榗偵側偭偨偲偟偰傕丄昬偺摢偑偡偭傐敳偗傞嫲傟偼柍偄丅

丂慏敃岺妛曋棗偵偼昬偺昗弨僺僢僠偑宖嵹偝傟偰偄傞偑丄 摉慠偙傟偼悈忋娡慏梡偺傕偺偱偁傝丄愽悈娡梡偺傕偺偱偼側偄丅 昗弨僺僢僠偼悈枾峔憿偱昬宎偺俆攞丄桘枾峔憿偱係攞偲側偭偰偄傞丅 忋婰寁嶼偱偼扨弮偵偦偺拞娫掱搙偲悇應偟偨偺偱偁傞偑丄 崅偄悈埑偑偐偐傞偺偱幚嵺偵偼傕偭偲嵶偐偄傕偺偱偁偭偨偐傕偟傟側偄丅 昬宎傕悇應偵夁偓側偄偑丄 嬐偐偱偁傞偲偼尵偊堷挘傝墳椡偵傛傞昬宎偺尭彮傪傕峫椂偡傟偽丄 傕偭偲昬宎傪戝偒偔偟偰埨慡棪傪崅傔偰偄偨偐傕偟傟側偄丅 壗傟偵偟偰傕揔愗偵愝寁偡傟偽丄 昬峔憿偱偺奜僼儗乕儉曽幃偱傕栤戣側偄偙偲偑妋擣偱偒偨丅

丂

丂媽奀孯偵偍偄偰偼奀戝榋宆埲崀丄壜擻偱偁傟偽奜僼儗乕儉峔憿偲偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅 僪僀僣奀孯偺嘰俠宆偼擔杮偺楥35乮愽拞宆丒奜僼儗乕儉乯偲傎傏摨偠戝偒偝丄 摨帪婜偺寶憿偱偁傞偑丄梟愙峔憿偺撪僼儗乕儉幃偲側偭偰偄傞丅 峏偵嘰俠宆偱偼僼儗乕儉怱嫍傪戝偒偔偟偰撪妅斅傪岤偔偟偰偄傞偺偵懳偟丄 楥35偱偼僼儗乕儉怱嫍傪彫偝偔偡傞偙偲偱撪妅斅偺尭岤傪恾偭偰偄傞丅 廳検揑偵偼楥35偺峔憿偑桪偭偰偄傞偺偱偁傞偑丄 寶憿柺偱偼嘰俠宆偺曽偑桪偭偰偍傝丄椉幰偺峫偊曽偺堘偄偑椙偔尰傟偰偄傞丅

丂塸暷偺愽悈娡偵娭偟偰偼帒椏傪帩偪崌傢偣偰偄側偄偺偱晄柧偱偁傞偑丄 嫲傜偔寶憿偺梕堈側撪僼儗乕儉幃偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅 楥35偼椙岲側惈擻偵壛偊偰忔堳偺昡敾傕椙偔丄 摉弶偼懡悢偺寶憿偑梊掕偝傟偰偄偨傛偆偱偁傞丅 偵傕偐偐傢傜偢寶憿偑尒憲傜傟偨偺偼梡暫懁偺岆敾抐偑嵟戝偺梫場偱偁偭偨偑丄 惗嶻惈偺埆偝傕堦場偱偁偭偨偺偐傕偟傟側偄丅 昬峔憿偱偺奜僼儗乕儉幃愽悈娡偼丄尰応偱偺岺嶌偵傕崅搙偺媄弍偑梫媮偝傟丄 屄娡偲偟偰尒傟偽嬌傔偰桪傟偨愽悈娡偱偁傞偙偲偼媍榑偡傞梋抧偼柍偄丅 偟偐偟暫婍偲偄偆傕偺偼忢偵惗嶻惈偲惈擻偲偺寭偹崌偄偑廳梫偱偁傝丄 奜僼儗乕儉峔憿偑嵟慞偱偁偭偨偐偵偮偄偰偼媈栤傕巆傞丅

丂

丂嵟屻偼杮戣偲偼棧傟傞偑丄暉堜巵偺挊彂偵柺敀偄婰帠偑偁偭偨偺偱徯夘偟偰偍偔丅

丂摉帪偵偍偄偰傕岺彵娭學幰偵偼愽峲庤摉偰偑巟媼偝傟偰偄側偐偭偨偦偆偩偑丄 偁傞帪敀儁儞僉偱愽朷嬀偵亀嬥屶傟側偄偵悈偔偖傞偲偼亁偲彂偒丄 墶恵夑捔庣晎挿姱偑帇嶡偡傞娽慜偱愽峲岞帋傪峴偭偨偺偩偦偆偱偁傞丅 偙偺彂偒崬傒偼尵偆傑偱傕柍偔丄 彫憅昐恖堦庱偺亀偪偼傗傇傞乣亁偺壓偺嬪傪潃偭偨傕偺偱偁傞偑丄 偦偺屻傑傕側偔愽峲庤摉偰偑偮偔傛偆偵側偭偨偦偆偱偁傞丅

丂奀忋帺塹戉偱傕媄弍娭學幰偺傒庤摉偰偑巟媼偝傟偰偄側偐偭偨偑丄 尰嵼偼偳偆側偭偰偄傞偱偁傠偆偐丅 場傒偵摨條側峴堊傪峴偭偨偲偟偰傕丄 晽棳傪夝偡傞偩偗偺恖暔偼懚嵼偡傞偩傠偆偐丒丒丒