3次元空間における船の運動としては、 直交する各軸に沿っての平行移動及び回転運動の6種が存在するが、 この中で船酔いの対象として問題となるのは縦揺れ(ピッチング)と横揺れ(ローリング)の2種である。 横揺れは前後軸周りの回転運動で揺れの角度としては最も大きく、 減揺装置が対象としているのは殆どの場合この横揺れである。 縦揺れはこれに直交する水平軸周りの回転運動で、 揺れの角度としては横揺れよりも小さいが、 船首尾端では上下の移動量が大きいので不快な加速度を被ることになる。 縦揺れを抑えるためには大きなエネルギーが必要となるので、 現在でも有効な減揺装置は実用化していない。

波浪中を航行する船の横揺れを完全に防止することは不可能と言ってよいが、 揺れを軽減するための装置は船の歴史と共に歩んできたのではないかと思われる。 以下、現在用いられている代表的な減揺装置について簡単に紹介していく。

≪ビルジキール≫

ビルジキールは殆どの船に装備されており、 あるのが当然のような印象すら与えかねないが、 これも立派な減揺装置の一つである。

ビルジキールの語源についてはビルジ部舷外に装備されているためであろうが、

ビルジとは本来船底に溜まる水や油のことである。

では何故ビルジキールの取り付けられている船底湾曲部をビルジ部と言うのだろうか。

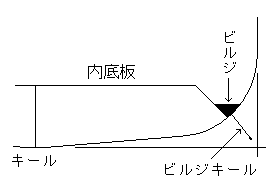

右図は貨物倉の一例であるが、

貨物倉の両端では内底板を曲げて凹部を設け、

内底板上に溜まったビルジはその凹部に流れ込むように工夫している。

凹部に溜まったビルジは逆流することもないし、

排水するのも容易である。

このように船底湾曲部では内部がビルジ溜まりとなっていることが多いので、

この部分をビルジ部と呼ぶようになったのではないかと思われる。

なおビルジの溜まる部分は腐食しやすくなるので、

予め他の内底板よりも板厚を厚くするように定められている。

またビルジキールの大きさは損傷を避けるために、

外舷およびキールラインから飛び出さないように考慮されている。

ビルジキールの語源についてはビルジ部舷外に装備されているためであろうが、

ビルジとは本来船底に溜まる水や油のことである。

では何故ビルジキールの取り付けられている船底湾曲部をビルジ部と言うのだろうか。

右図は貨物倉の一例であるが、

貨物倉の両端では内底板を曲げて凹部を設け、

内底板上に溜まったビルジはその凹部に流れ込むように工夫している。

凹部に溜まったビルジは逆流することもないし、

排水するのも容易である。

このように船底湾曲部では内部がビルジ溜まりとなっていることが多いので、

この部分をビルジ部と呼ぶようになったのではないかと思われる。

なおビルジの溜まる部分は腐食しやすくなるので、

予め他の内底板よりも板厚を厚くするように定められている。

またビルジキールの大きさは損傷を避けるために、

外舷およびキールラインから飛び出さないように考慮されている。ビルジキールのビルジの意味は分かったとしても、 何故キールと言う言葉が使われているのであろうか。 キールとは言うまでも無く船底外板中央部の板のことであるが、 キールはあくまでも船底の水密性と強度を確保するための部材に過ぎず、 ビルジキールとは似ても似つかないものである。 ただしこれは鋼船の場合の話であり、 掃海艇のような木造船では話が異なってくる。 別記事船体構造方式の中で木船の一例を図示してあるが、 木船のキールは船底から大きく飛び出している。 勿論木船であっても鋼船の平板キールのように目立たない場合もあるが、 ビルジキールのキールの由来は鋼船ではなく、 木船の方形キールであった可能性は十分にあり得る。

ビルジキールを装備していない船としては砕氷船が挙げられるが、

これは氷海航行時に水中に潜った氷による損傷を避けるためである。

漕艇用のボートでは摩擦抵抗の増加を避けるためにビルジキールは装備されていないが、

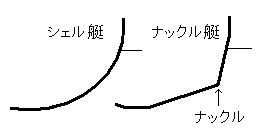

特に円形断面のシェル艇の場合には良く揺れるそうである。

更に円形断面では復原性も悪化するので用心する必要があるが、

その欠点を改善したナックル艇の場合にはより使い易いようになっている。

右図に示すようにビルジ部が角ばっているので、

ビルジキールほどではないが多少の抵抗にはなるので揺れを緩和することが出来る。

ただしその分浸水表面積が増えて摩擦抵抗が増加することになるので、

初心者用を除いてナックル艇は競技には用いられないようである。

なお和船ではこの部分を『あおり』と言うそうであるが、

やはりそれなりの減揺効果は期待出来るものと思われる。

ビルジキールを装備していない船としては砕氷船が挙げられるが、

これは氷海航行時に水中に潜った氷による損傷を避けるためである。

漕艇用のボートでは摩擦抵抗の増加を避けるためにビルジキールは装備されていないが、

特に円形断面のシェル艇の場合には良く揺れるそうである。

更に円形断面では復原性も悪化するので用心する必要があるが、

その欠点を改善したナックル艇の場合にはより使い易いようになっている。

右図に示すようにビルジ部が角ばっているので、

ビルジキールほどではないが多少の抵抗にはなるので揺れを緩和することが出来る。

ただしその分浸水表面積が増えて摩擦抵抗が増加することになるので、

初心者用を除いてナックル艇は競技には用いられないようである。

なお和船ではこの部分を『あおり』と言うそうであるが、

やはりそれなりの減揺効果は期待出来るものと思われる。商船ではビルジキールは単板で幅も小さなものが殆どであるが、 艦艇においてはV型断面を持った幅広のものが用いられている。 V型断面のビルジキールは内部が中空になっているので、 その空間による浮力も排水量計算を行なう際に考慮されている。 更に縦強度計算においても強度部材として算入されており、 重量の軽減に一役買っている。 ただしフィン・スタビライザを装備した艦においては、 ビルジキールは部分的なものに分断されて連続性が無くなるので、 縦強度部材として算入されることは無い。

≪減揺タンク(水槽)≫

減揺タンクもまた多くの船に装備されているが、 その特徴は工事が比較的容易であるためであるかもしれない。 減揺タンクの原理は水(重量物)を横方向に移動させることにより、 船の揺れとは反対方向のモーメントを発生させて揺れを抑えようと言うものである。 水の移動は船体傾斜による自然移動を利用した受動式の減揺タンクと、 積極的に動力によって水を移動させる能動式の減揺タンクとがある。 しかし能動式の場合には高価な設備になってしまうので、 実用化しているのは受動式タンクのみではないかと思われる。 なおタンク内の液体は水である必要性は無いが、 経済性や安全性を考慮すれば水に勝るものは無い。 また液体の代わりに重量物を移動させる装置も考えられているが、 経済性や安全性の面で問題があり、実用化には至っていない。

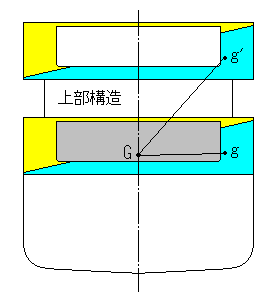

減揺タンクは移動する水の距離が長いほど効果が大きいので、

殆どの場合上部構造物に設けられ、

舷側一杯までの幅を持たせるようになっている。

右図下部のように主船体に設置しても幅は十分に取ることが可能ではあるが、

タンク下部には水を移動させるための通路が必要となり、

図の灰色部分の有効活用が困難になってしまう。

さらにはタンクそのものの占める容積も大きなものとなるので、

客船であれ貨物船であれ、船内配置を決定する上での大きな障害となってしまう。

減揺タンクは移動する水の距離が長いほど効果が大きいので、

殆どの場合上部構造物に設けられ、

舷側一杯までの幅を持たせるようになっている。

右図下部のように主船体に設置しても幅は十分に取ることが可能ではあるが、

タンク下部には水を移動させるための通路が必要となり、

図の灰色部分の有効活用が困難になってしまう。

さらにはタンクそのものの占める容積も大きなものとなるので、

客船であれ貨物船であれ、船内配置を決定する上での大きな障害となってしまう。減揺タンクを上部構造に設けた場合にはこのような問題が発生することは少ないが、 艤装品等の装備状況によっては舷側一杯の幅を確保出来ない場合もある。 例えば観測艦『すま』の場合には長船首楼甲板上に設けられているが、 甲板暴露部は観測機材や内火艇・作業艇の作業用に使われるので、 減揺タンクを舷側まで延ばすことは出来ない。 煙突後方の長船首楼甲板上なので純粋に上部構造の上と言う訳ではないが、 減揺タンクの効果よりも作業性が重視される例として紹介した次第である。 なお上部構造に設けた方が船体の重心と移動水の重心との距離が大きくなるので、 同じタンク構造であったとしても揺れを制止するモーメントは大きなものとなる利点もある。

主船体に減揺タンクを装備した代表的な例としては、 砕氷船を挙げることが出来よう。 全ての砕氷船がそのようになっているのかどうかは知らないが、 主船体に装備する理由として考えられるのはその運航海域であり、 外気温の低下による凍結を避けるためではないかと思われる。 砕氷船ではビルジキールを装備することが出来ないので、 減揺タンクの装備は絶対に必要なことであろう。

映像で見る限りでは『ふじ』や『しらせ』の暴露部に著しい着氷は見られないので、 あるいは夏の南極海ではそれ程気温は低下しないのかもしれない。 過去の実績から南極支援業務では凍結の恐れは無いと判断されれば、 あるいは次の砕氷艦では上部構造に減揺タンクを設けることも考えられる。 しかしその場合には新砕氷艦の運用を南極支援に限定しておく必要がある。 あくまでも軍艦籍で砕氷『艦』として運用するのであれば、 いかなる使用環境でも支障が無いように建造しておかなければならない。

≪フィン・スタビライザ≫

フィン・スタビライザは海中に突き出したひれ(フィン)の揚力を利用し、 左右のひれの角度を逆にして別方向のモーメントを発生させ、 船体の揺れを抑えようとするものである。 原理的には戦前から知られていたものだが、 ひれを効果的に制御出来る技術が確立したのはそれ程古いことではない。

減揺装置として利用するためには揺れの大きさを検知し、 更に船体を元に戻すためのモーメントの大きさを瞬時に計算し、 その時の船速に応じてひれの角度を迅速に変え得る能力が必要となってくる。 揺れの大きさは加速度で検知しているものと思われるが、 荒天時の船の揺れは不規則に発生するので次の揺れを予測することは出来ない。 瞬時に必要なモーメントを得るためのひれの角度を計算・制御するためには、 デジタル・コンピュータの進歩が大きく貢献しているのではないかと思われる。

フィン・スタビライザは現在実用化されている減揺装置の中で最大の効果を発揮することが出来るが、 船速を利用して揚力を発生させているので低速になると無効になってしまう欠点を持っている。 それ故に漂泊あるいは極低速で作業を行なわなければならない船の場合には、 低速でも効果を発揮出来る減揺タンクと併用する場合が多い。

現在水中翼船の主流となっているのは全没型であるが、 半没型に比べて波浪中でも高速が発揮出来る利点は分かっていたものの、 その制御が難しい故になかなか実用化されるには至らなかった。 急速に増えてきたのはフィン・スタビライザの実用化に若干遅れてのことと思うが、 センサー自体は異なっているとしても、 水中翼の制御に関しては共通する技術が多いのではないかと思われる。

フィン・スタビライザの効果は非常に大きいと述べたが、 強制的に揺れを封じ込めるので揺れそのものは不自然なものとなり、 そのためにフィン・スタビライザの効果を嫌っている人もいる。 自然の揺れに対しては、 人間の体は無意識のうちに揺れの進行を予測しているものと思われるが、 フィン・スタビライザが働くとその予測が完全に崩れてしまうので、 体のリズムが揺れに対応しきれないと言うことなのかも知れない。 私自身もフィン・スタビライザの装備艦や全没型水中翼船で同じ様なことを経験したことがあるし、 船とは全く別な話であるが、 リニア・モーターカーの試乗でも似たような経験をしたことがある。 リニア・モーターカーでは周囲から一定の距離の範囲内を走るように設定されているようで、 その設定した範囲からずれた場合には強制的に戻すようになっているようである。 確かに揺れ自体は普通の鉄道よりは小さいのであるが、 何かしら不自然な揺れであると感じたものである。 しかし将来的には揺れを戻す際にも単に短時間で戻そうとするのではなく、 高速エレベーターが徐々に加速していくように、 非線形の加速度となるよう改善されるものと思われる。

≪その他の減揺装置≫

上記の3種が実用化されている減揺装置の主なものであるが、 その他の減揺装置としては先ずジャイロ式の減揺装置が挙げられる。 旧海軍においては空母『鳳翔』や『龍驤』に搭載されているが、 何れも減揺効果は良好だったようである。 ジャイロ・スタビライザも船速に関係なく使用出来る利点はあるが、 装置自体が高価であるのに加えて維持費も大きなものとなり、 船体中央部に大きな容積を必要とする欠点を持っている。 静止状態から作動状態に至るのに時間がかかるのも軍艦用としては大きな欠点であるが、 常時作動させておくためには大きな電力が必要となる。 艦艇用としてはフィン・スタビライザが実用化されているので、 今後ジャイロ・スタビライザが装備されることは無いものと思われる。

船がある程度大きな舵を取った場合、 旋回中は外側に傾斜することは経験した方も多いことと思う。 しかし旋回初期には僅かではあるが船が内側に傾斜することについては、 案外知られていないのではないだろうか。

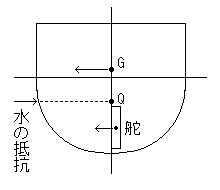

右図に示すように舵を取ると反対方向へ船体を押すような力が発生するが、

一般的に舵圧中心は横方向への水抵抗の中心Qよりも下方にあるため、

舵を取った方に傾けるモーメントが発生する。

船が旋回を始めると遠心力が働くようになるが、

重心GはQよりも上にあるので船を反対側に傾けるモーメントが発生し、

舵圧によるモーメントを上回るようになると船は外側に傾くことになる。

この転舵によるモーメントを利用したものが舵減揺装置で、

既成船舶への装備も容易であることから実用化が進んでいるようである。

私自身はこの装置を装備した船を担当したことも乗ったことも無いので、

その詳細や減揺効果の詳しいことは分からない。

しかし原理的にはフィン・スタビライザと共通しているものと思われ、

揺れの加速度を検出して速力に応じて定められた舵角まで急速に転舵するものと思われる。

言うなれば船体中央に設けたフィン・スタビライザのひれの代わりに、

船尾にある航海用の舵を利用したものであると思って良いだろう。

右図に示すように舵を取ると反対方向へ船体を押すような力が発生するが、

一般的に舵圧中心は横方向への水抵抗の中心Qよりも下方にあるため、

舵を取った方に傾けるモーメントが発生する。

船が旋回を始めると遠心力が働くようになるが、

重心GはQよりも上にあるので船を反対側に傾けるモーメントが発生し、

舵圧によるモーメントを上回るようになると船は外側に傾くことになる。

この転舵によるモーメントを利用したものが舵減揺装置で、

既成船舶への装備も容易であることから実用化が進んでいるようである。

私自身はこの装置を装備した船を担当したことも乗ったことも無いので、

その詳細や減揺効果の詳しいことは分からない。

しかし原理的にはフィン・スタビライザと共通しているものと思われ、

揺れの加速度を検出して速力に応じて定められた舵角まで急速に転舵するものと思われる。

言うなれば船体中央に設けたフィン・スタビライザのひれの代わりに、

船尾にある航海用の舵を利用したものであると思って良いだろう。減揺効果そのものはフィン・スタビライザに及ばないはずであるが、 装備の容易さでは大きく勝っていると言うことが出来よう。 特に既成船舶への装備では制御装置の搭載以外特別な工事は不必要と思われるので、 大規模な改造工事を行なうことなく装備可能ではないかと思われる。 勿論舵取機の能力は迅速に転舵出来るものでなければならないが、 価格も重量・容積も僅かなもので済むようなので、 特に中小船舶においては最適の減揺装置ではないかと思われ、 減揺装置の搭載を諦めていた船でも再検討されるのではないだろうか。

上の図でも分かるかと思うが、 本装置では舵は下にあった方が効果的である。 艦艇の舵は吊下げ式なので比較的高い位置にあるのに対し、 船尾骨材を有する一軸船では舵の位置はキールラインから余り離れていない。 また船の最後尾で横揺れモーメントを発生させることになるので、 細長い船体の艦艇よりもずんぐりした船体の商船の方が有利であると言うことも出来る。 低速時での効果が期待出来ない点では舵減揺装置はフィン・スタビライザと同じであるが、 艦艇や旅客船では効果の大きなフィン・スタビライザが多用され、 減揺効果と共に経済性をも重視しなければならない貨物船やタンカー、漁船等では、 より簡便な舵減揺装置が増えていくのではないかと思われる。